2015.06.19up / 2025.06.23update

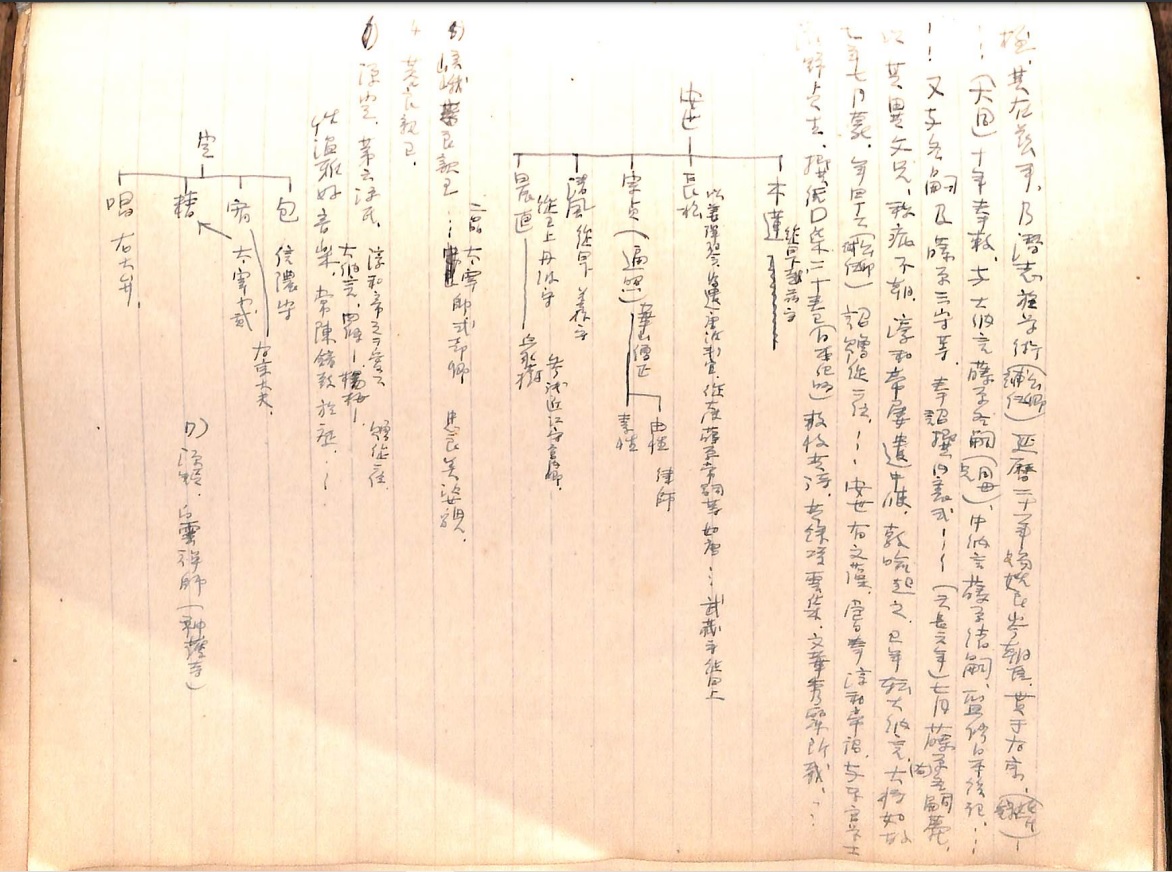

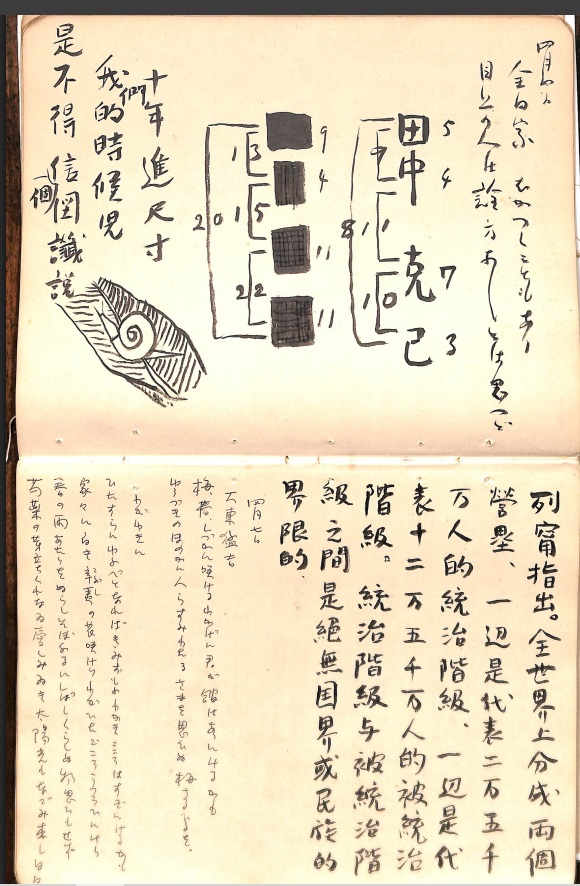

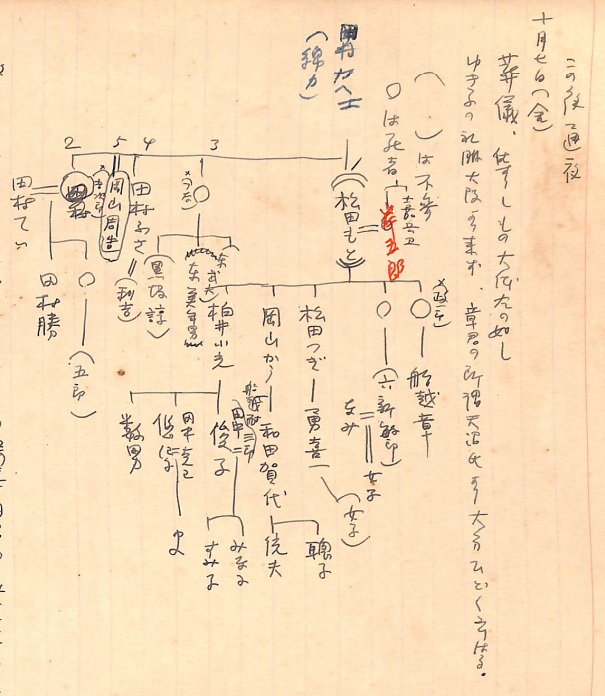

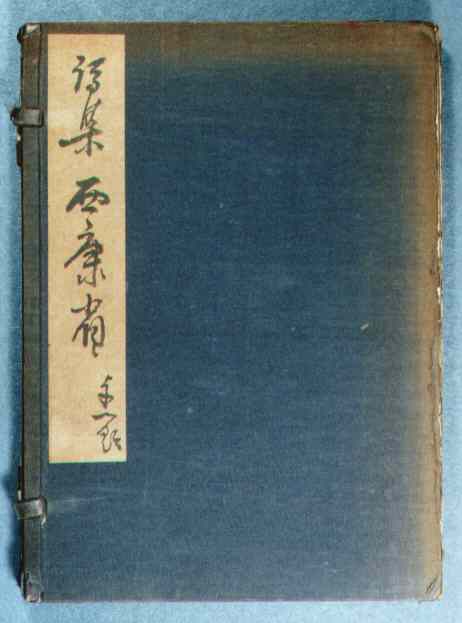

田中家系図 Back

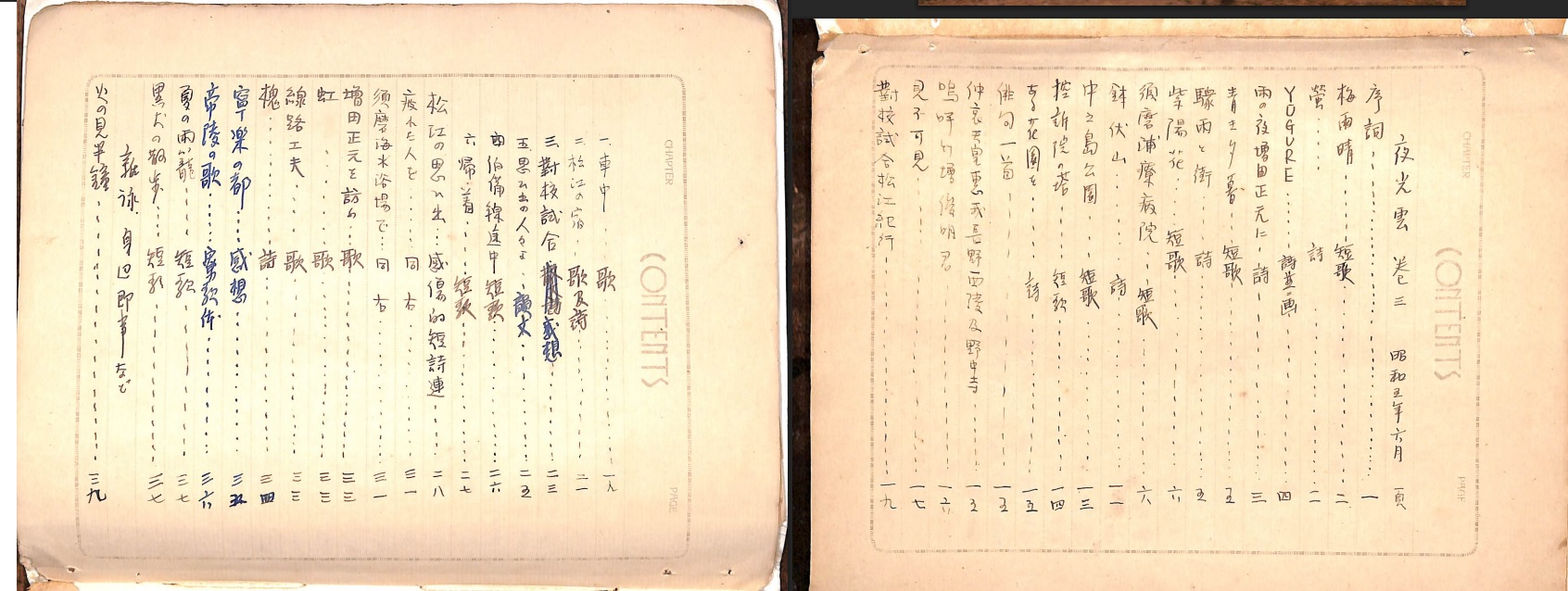

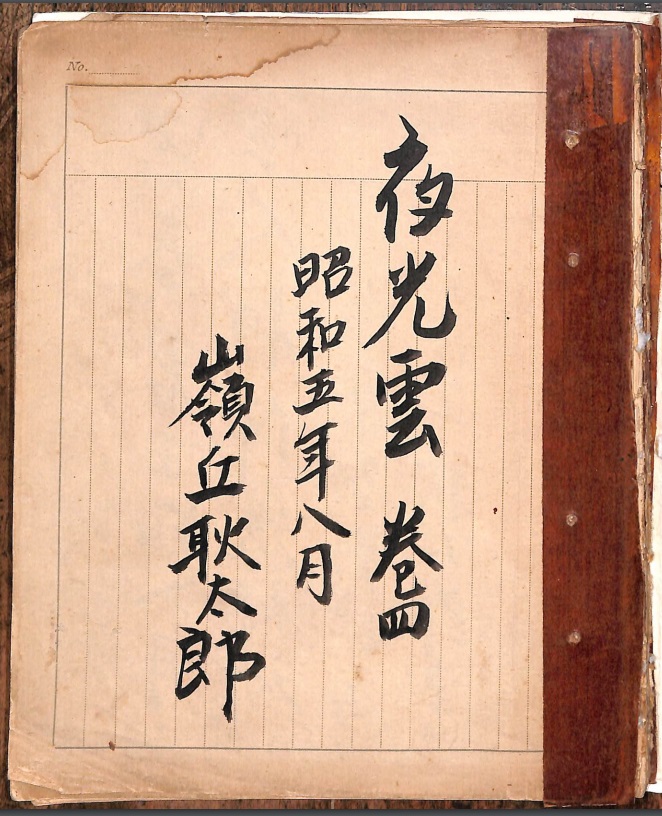

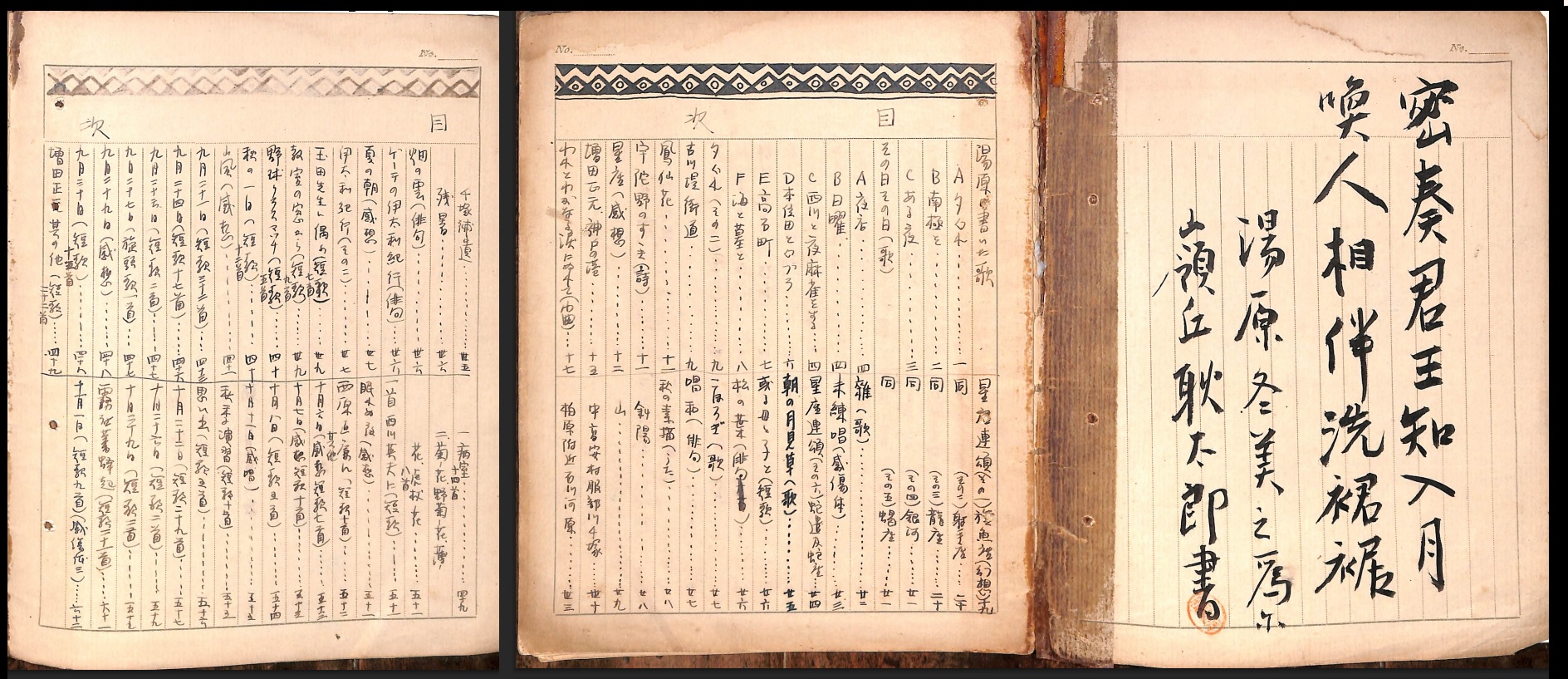

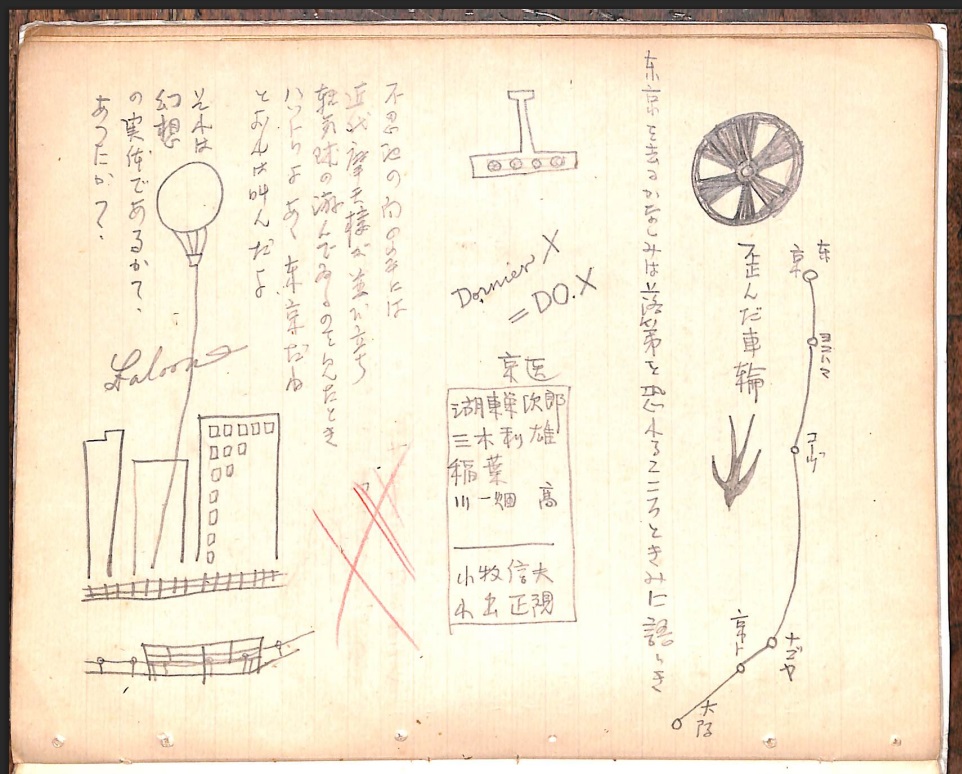

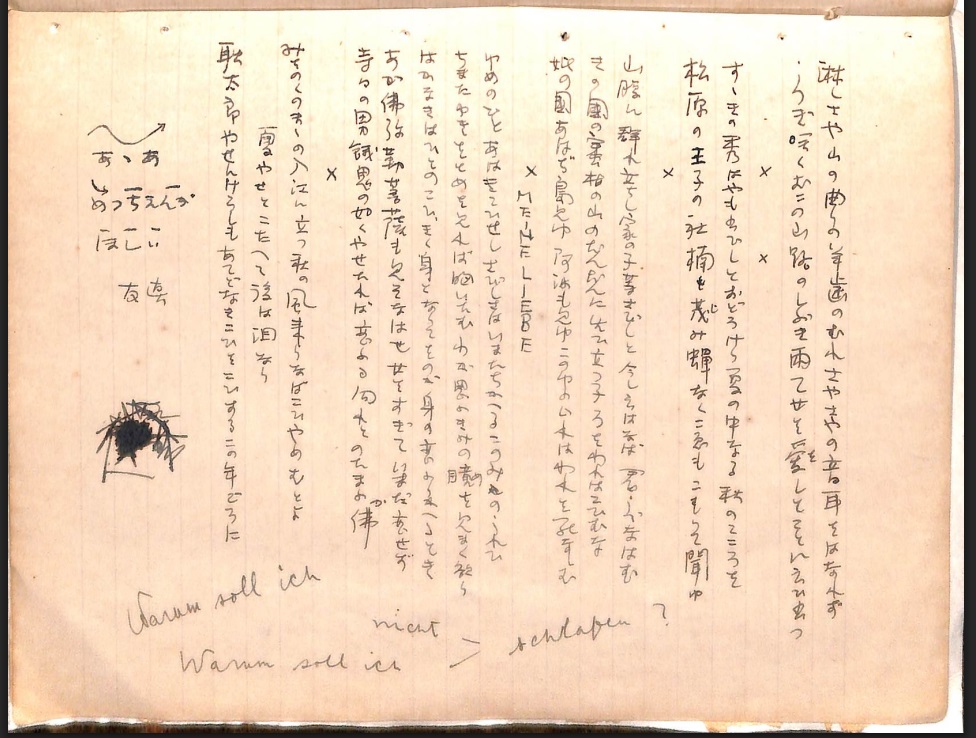

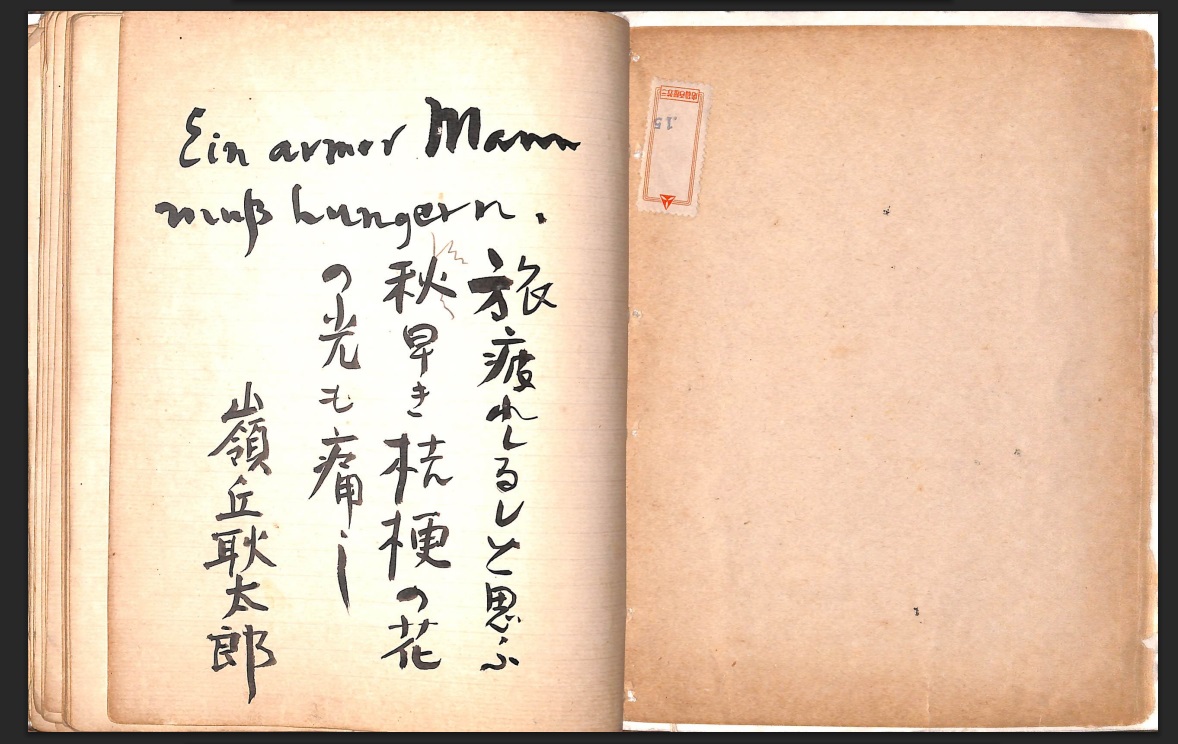

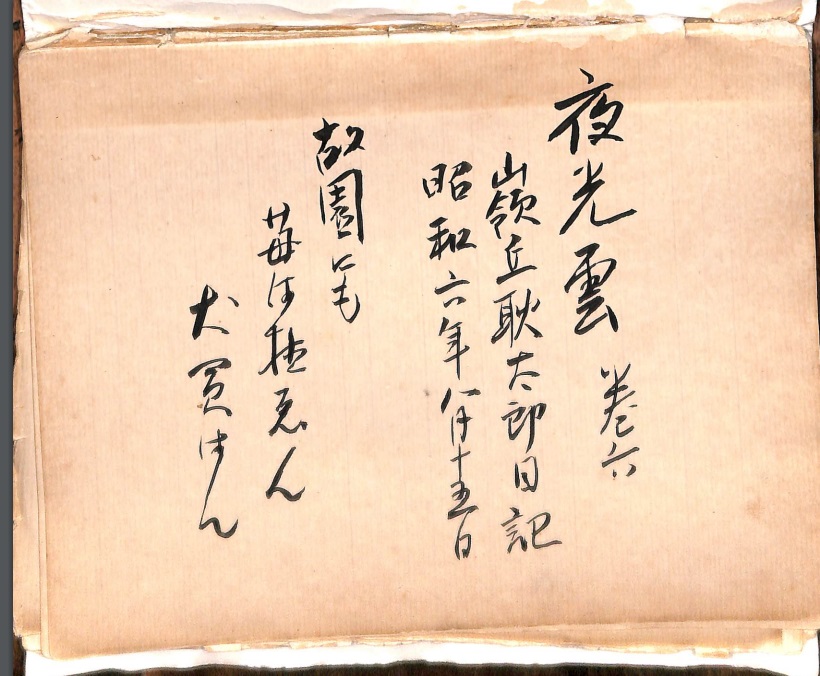

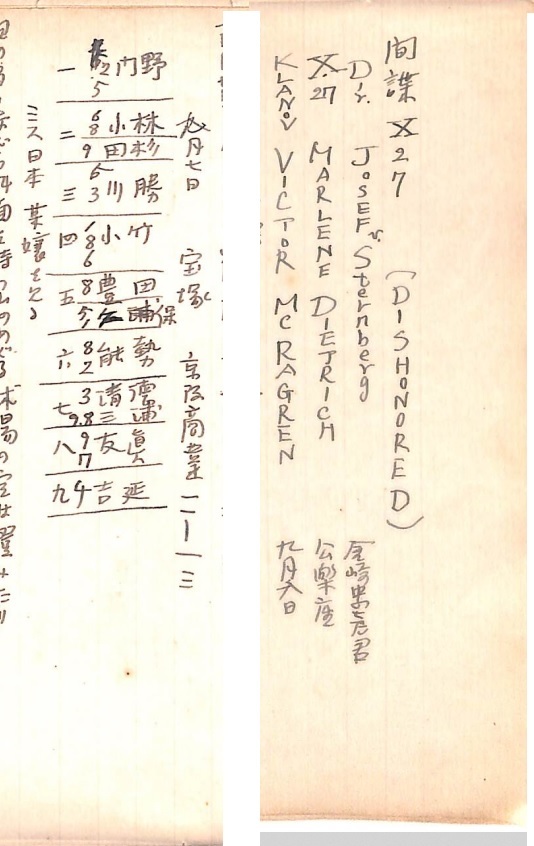

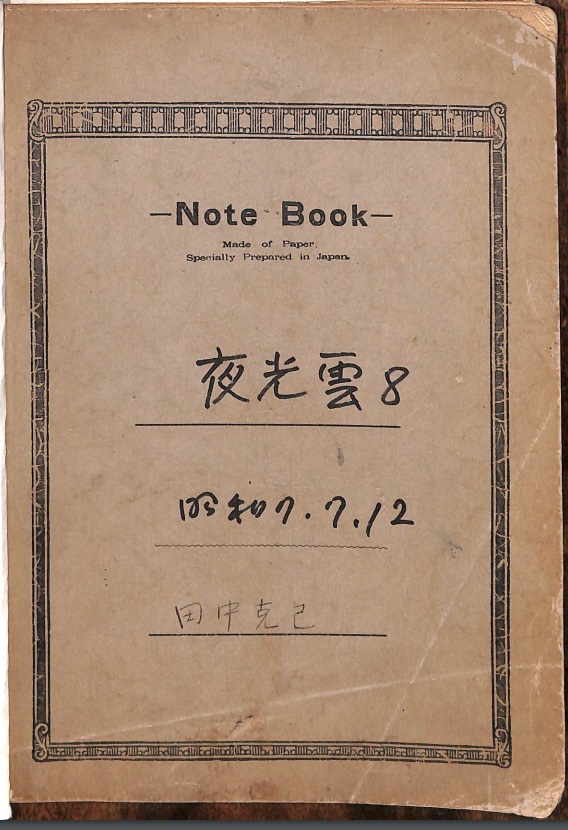

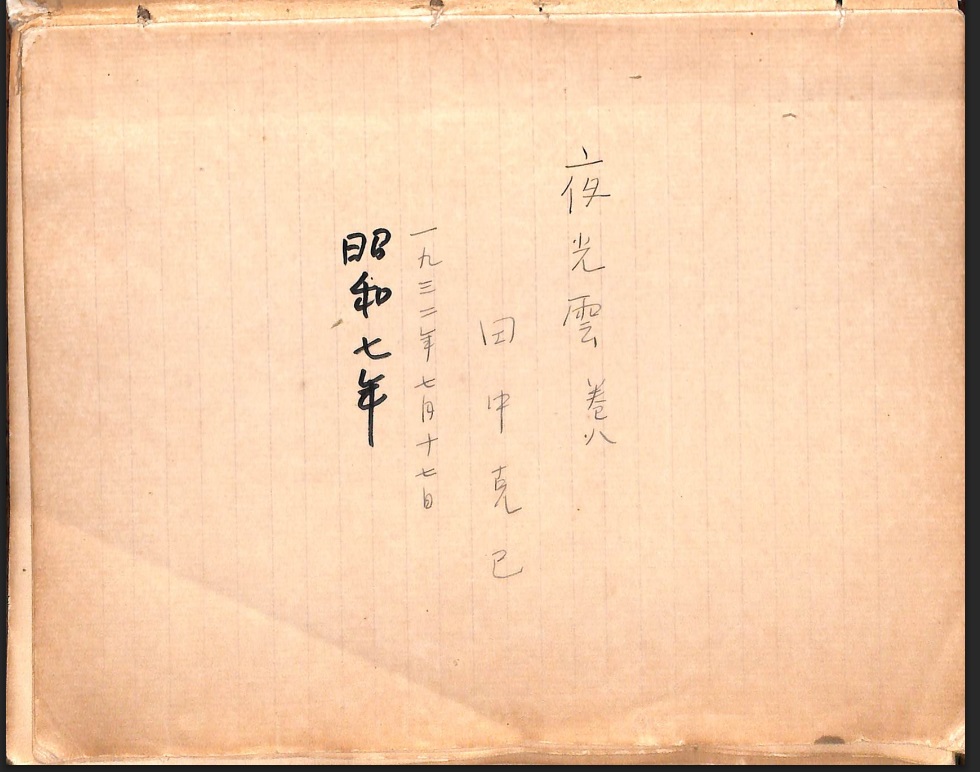

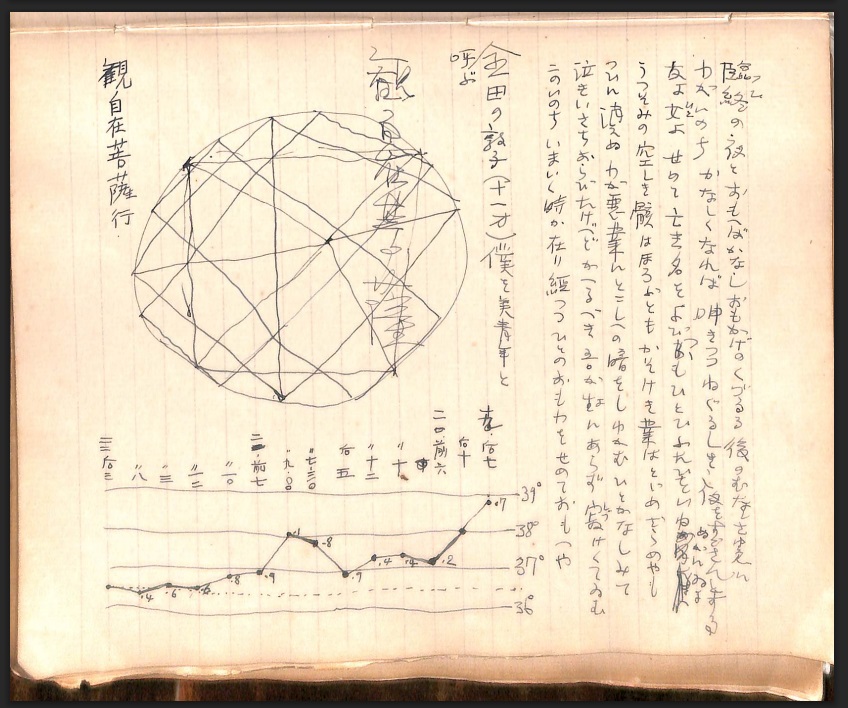

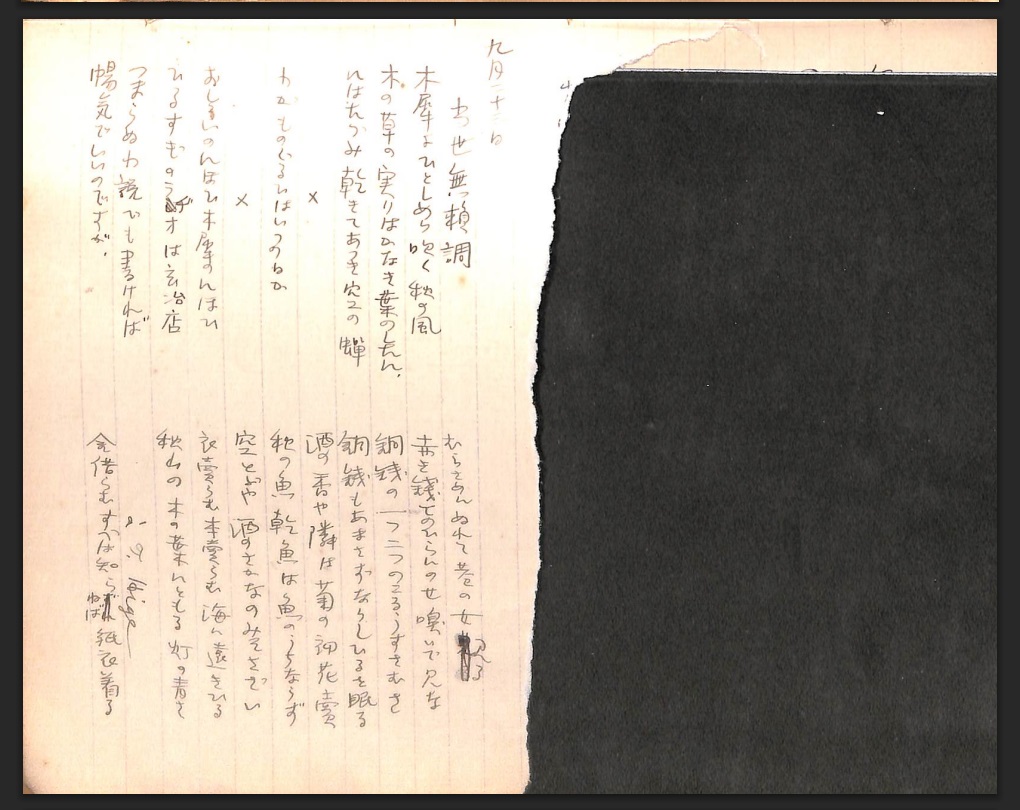

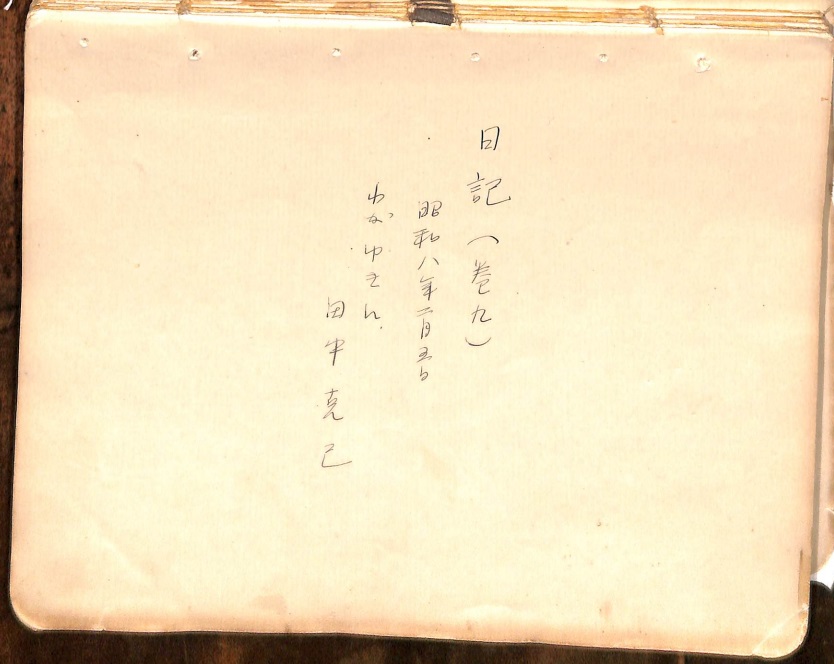

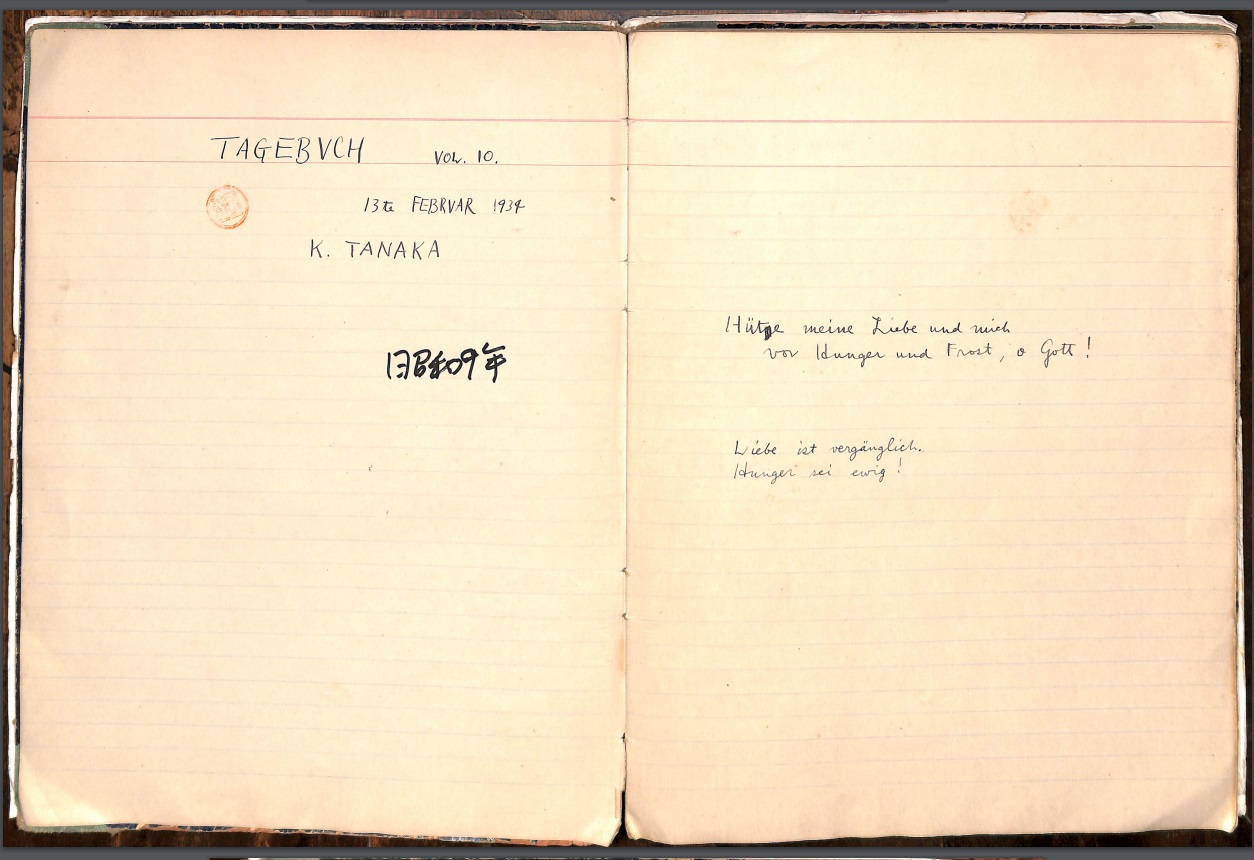

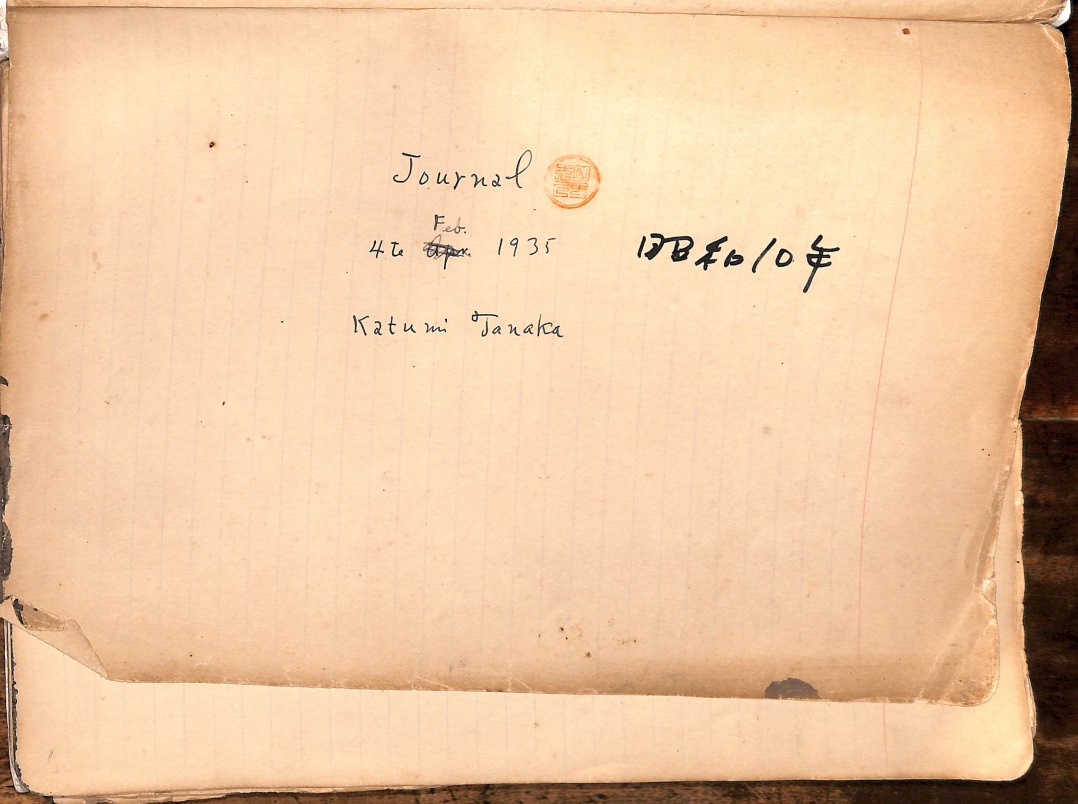

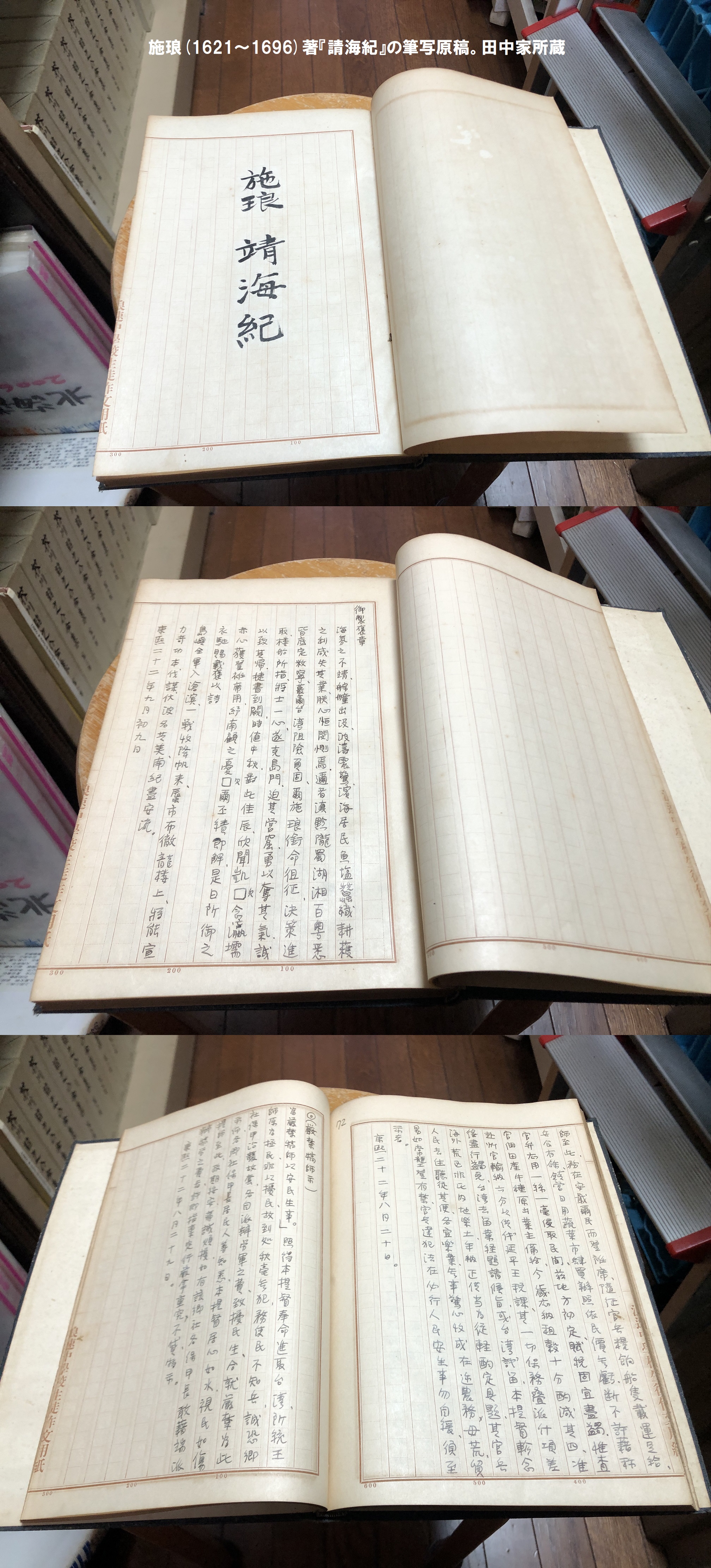

田中克己詩作日記「夜光雲」 1929-1939

「夜光雲」第一巻

昭 和4年2月11日 ~ 昭和4年12月31日

20cm×16cm 横掛大学ノートに縦書き(65p/①ノート)

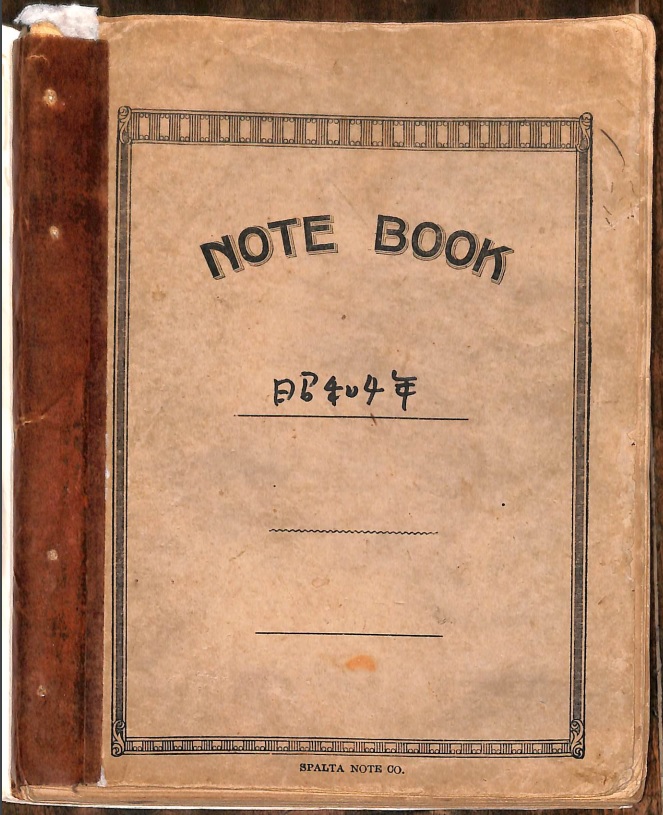

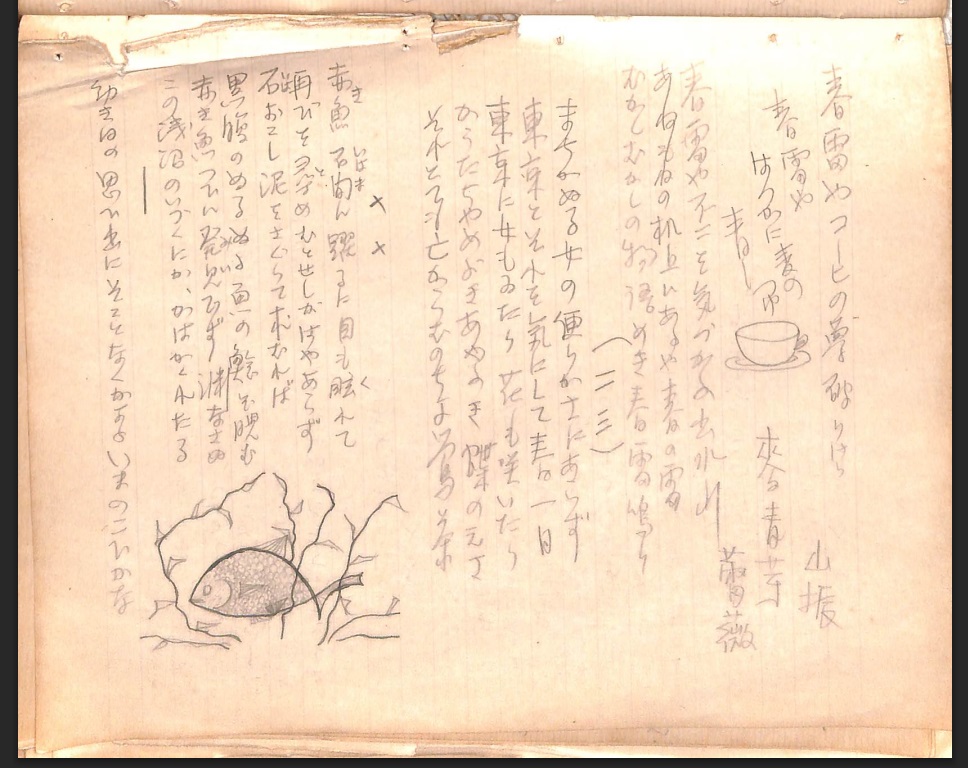

夜光雲

くれはてし空の

一角あかあかと

夜光雲ゆき

讃仰す吾は

田中克己

序文

青春は過ぎ行きながら夛くの人達に

饒舌と憂鬱の相反した二傾向を与へる

饒舌の中に私は夛くの物を知つてゆき

憂鬱に囲まれて私は考へて来た

私の血の中のこの二要素が去り来る度に

私の青春が燃焼してゆくのを明[あきらか]に知りながらも

それは如何ともしがたい勢力(ちから)である

此の力に抑されて私は歌ひ考ふ

歌ふ所は私の眼にうつヽた 否 私の心をさわがした物の

すべてヾあり 思ふ所は 私の心に觸れた物である

饒舌を代表するものが必ずしも歌でなく

憂鬱を代表するものが必ずしも思考でない 私はたヾ

声の出るときにはその声のあらん限り歌ひ

然らざる時は深い思考の淵に沈む

此の二つは私にとつてあらゆる楽[し]みの凡てヾあり

此の二つに影響せざる所の物は私にとつて何物でもない

命なりけりと歌つた昔の詩人よ

私も歌はして貰はう 考へさしてもらはう

命のはてを!! また命のはじめを!! 四.八.一九

友ニ

僕ノ遺産ハコレヨリ外ニナイダラウ。

嶺丘耿太郎。

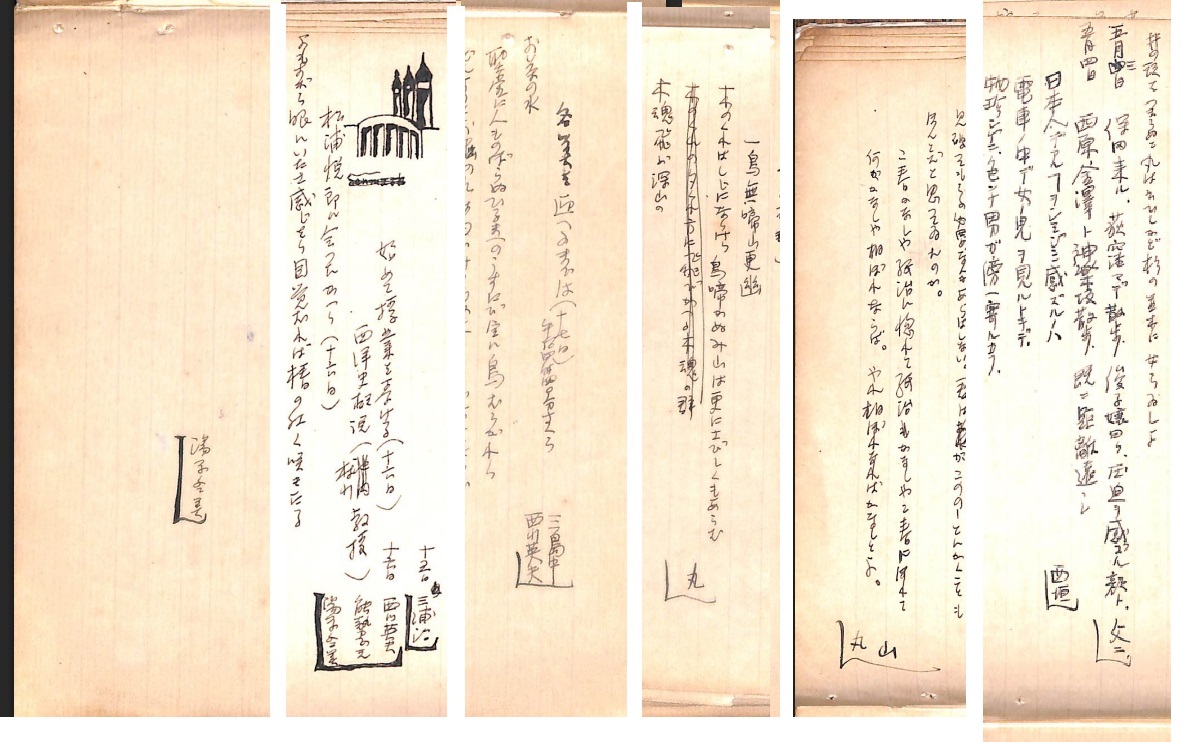

奈良行 (十四首ノ中)

生駒山吾が越え行けば水車をやみひまなく峡にめぐれる

春浅み梅まだ咲かず山寺はひよどり鳴けど静かなるかも

鳥居の上に石をのせれば幸ありと男三人(×)競ひ投ぐるも

(×)丸大人[うし]、本宮朝臣(あそん)ト僕

[丸三郎、本宮(中野)清見。共に「炫火 かぎろひ」同人。]

これやこの春日の野辺に春浅の風に吹かれてつみし竹柏[なぎ]の芽

山焼を見むとつどへる人あまたそが中にして尿(いばり)する人

四.二.一一

百舌鳥耳原(二十四首ノ中)

踏みつけしすヾめのえんどう青くしてほのにその香は匂ひたるかも

百舌鳥耳原南の陵に程近く榊の花は咲きてありけり

野茨のたわヽの枝に唐鶸[とうまる]は鳴きてとべども青芽ついばまず

なにがしの命[みこと]のみ墓のぼり立てば榊の花は盛なりけり

みさヽぎに咲ける椿はめぐらせる堀辺に赤くこぼれてゐるも

同行丸大人 四.三.二七

生駒行

水車小屋のぞけば人の気配なし水車は臼の藥搗きをり

水車小屋筧の水のこぼれどにうばゆりの葉はむらがりゆるヽ

四.四.二一

颱風來

颱[かぜ]吹きてポプラの若芽片なびきしつヽさやげるあはれとは見つ

四.四.二一

奉迎天皇行幸作歌(十一首ノ中)

ツネニ ミシ アベノノ ハラモ オホギミノ イデマシドコロト キケバカシコキ

常尓見四阿倍野之原毛大君乃行幸處戸聞者畏古幾

オホギミノ ミココロヒロミ ロツピヤクノ ナカノ ヒトリト ワガサチナカユ

大王之御心廣見六百乃中乃一人戸吾幸泣可由

オホギミノ イデマシアレバ ウツシミノ イノチシマシハ ココロニカケム

大王乃行幸有禮波現身乃命暫者心尓可計武

オホギミハ カミニシ マセバ ウツセミノ マナコツブレテ ミカホ ミガテム

大王者神尓四座世波空蝉乃眼津分禮天龍顔見難天武

ツガノキノ イヤツギツギニ ツタヘテム アベノノハラハ イデマシドコロ

樛乃木乃弥継二尓傳天武阿倍野乃原者行幸處

四.四.二一

野茨の花(十首ノ中)

木屑浮き水草生ひし古池におほひかぶさり野茨の咲く

野茨の花枝よしなし古池に浮萍[うきくさ]生ひて影もうつらず

野いばらの花枝たわみて古池におほひかぶさり水に漬かむとす

四.五.一六

あかしあの花(六首ノ中)

川の辺のアカシア並木眞白に房の花咲き朝風わたる

朝風にアカシアの花ゆらぎつヽ水かれがれの川にうつれる

今朝の雨にアカシアの花ぬれくだち[傾ち]その花あまた泥川に流る

四.五.一七

生駒行(三首ノ中)

伊賀伊勢につヾく山脉上高く晝の月あり悲しき色に

烏、烏、二三十羽の一群がまひるの月に円を描いてとべり

四.五.一九

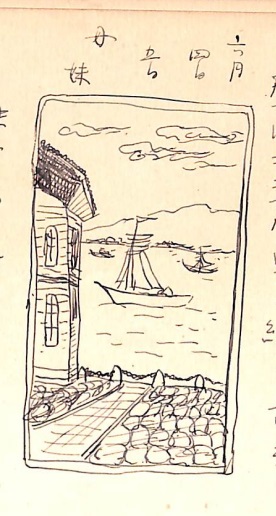

播磨野(八首ノ中)

はりまぬをはるばる来ればはりまなだ海のそぎへ[遠方]に白き雲立つ

ともしびの明石の大門のさヾれ波、波のあなたに淡路島見ゆ

曇り空低く垂れたりはりま灘 海のあなたの島山見えず

球場のまはりの家の瓦屋根つゆばれの陽にまぶしく光る

かすかに木々を吹く風プラタンの葉裏の白が目に痛く見ゆ

はりまぬにうれ麥刈ると乙女らの野のをちこちにむれたるが見ゆ

たそがれのはりま大野に煙立つはりま少女が麥焼(た)くらしき

四.六.一三

木蓮花

よべ[昨晩]白と見し木蓮華此の朝は末赤ばみてまさに散らむとす

つゆぐもり枝の高處[たかど]の木蓮花空に大きうさゆらいでをり

梅雨のあめすでにすぎたれ川の辺の木蓮の花未だ咲きつぐ

木蓮の花の咲きつぎ永くして今年の梅雨もすでにすぎたり

百日紅(三首ノ中)

朝の間の斜日に照る百日紅虻しべに来て花粉をちらす

トマト

祖父(おほちち)にトマト貰つて帰る道茂る木の葉に照る赤トマト

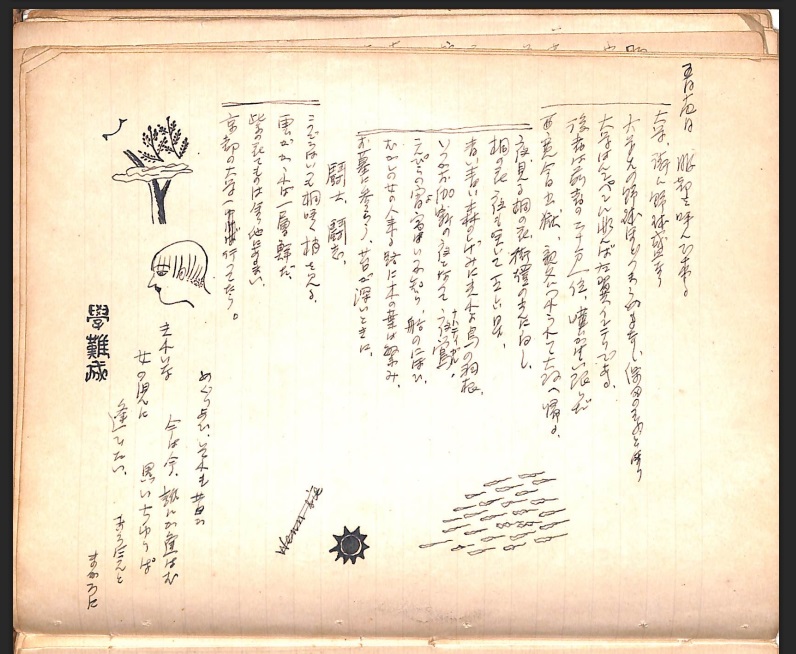

京都行(三十二首ノ中)

篁の間の坂道白シヤツの男自轉車押してのぼれる

篁に白シヤツはすでに隠れたれ竹のそよげばチラチラ見ゆる

なだらかの青き傾斜に赤牛が尻尾振りつヽ草食める見ゆ

篁を電車はすでにすぎたれど竹のそよぎの尚も聞ゆる

はろばろし丹波境の緑嶺の彼方の空に雲の峰立つ

雨あとの竹の林に立つもやの中を細々道のかよへる (以上 新京阪電車中)

雨上り木々の枝葉ゆしたたれる滴の下にゆるヽ貸ボート

小倉山峯の間より立つ霧の動き迅しも今し山はなる[離る]

夕霧の動きを迅み小倉山峯のことごとあらはれにけり (以上 嵐山)

瓦屋根にま日照あつき此のひるを何れの木にか蝉鳴きやまず

雷の音の止める間にして蝉一つ前の林に鳴きうつる見ゆ

雷の音の高き晝過黄糸瓜の葉は強き陽に萎れてゐるも

雷の音の止める間にして街道を自動車喇叭ならしてゆけり

夕立の雨降り出でぬ風強み小鳥彼方此方[おちこち]とび迷ふ見ゆ

雨止みてしばしの後の強[こわ]陽照り向つ尾の上[むかつおのえ]に光るトタン屋根

雷の音は未だ止まざり階下でする落雷話友と聞きをり

のいばらの垂枝[たるえ]あやなし黄濁りの水に押されて猶もはねかへる (以上西垣宅)

四.七.二七.及 二八

高石濱(一九首ノ中)

夕暮の黝波の山わが前の山の向ふに人泳ぎをり

ボート漕ぎ沖に来にけりはるかなる磯辺の茶屋に旗ひるがへる

うねり波いく重の彼方磯つ辺に茶店の赤き旗ひるがへる

うねり波こぐ手止むれば舟のせて磯に走れどなほ遠き磯

沖にして山の彼方に白雲の起るわびしと漕ぐ手とヾめつ

白雲の起るわびしとわが友と声をそろへて歌ふ俗謡

こヽにしてわびしきものか水くらげこみどりなみに身をひそめ居り

雲たえてしばらく浜に眞日の照り沖にボートのかヾやくが見ゆ

雲迅し ま日のかげりの沖辺より磯に進みて黒波来る

わが足をやく一丁の焼砂のこヽにかしこに浜ごうの咲く

四.八.五.及 六

落陽[いりひ](八首ノ中)

此の夕沈まむとする陽を見たり今か沈むと待てる焦[こが]しさ

赤々と沈まむとする陽は我の眼をその晝の如[ごと]痛めざりけり

道傍に親子五人が小手かざし落陽を眺むそをもわ[我]は見つ

此の夕明日も昇らむ此の日子とあれ[我]の思ひて見るならなくに

西山に陽は沈みけれためをきし息はと吐きて復[また]西を見ず

四.八.九

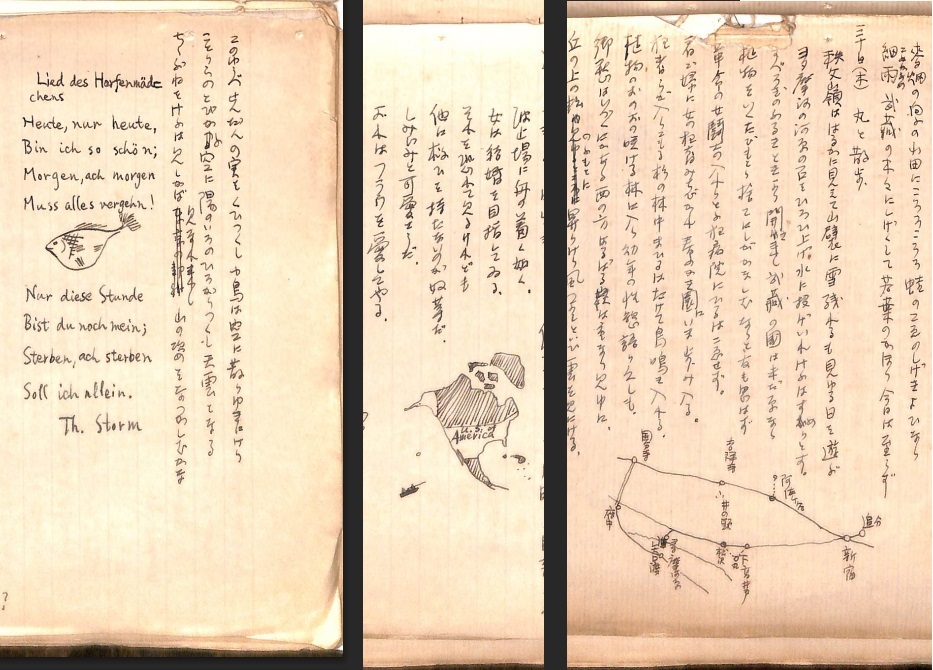

Z伯號來(九首ノ中) [※ドイツ飛行船 ツェッペリン号]

Z(ツエ)伯号来る喜び独乙人等歌ふ國歌の強きひヾきは

歌声の強きひヾきに愛國の情(こころ)こもると吾がきヽてをり

夕闇の着陸場に独乙人おどり叫びてよろこべる見ゆ

男やも雄々し健しと海山の二千里越えて駆けり来しはや

独乙人らわが海相の長々し歓迎の辞に足ずりしてけむ (ラヂオを聞きて)

四.八.一九

大和行(同行保田与重郎君)

足痛のわれに何ぞも幾曲り道にしらじら埃なびかふ (大野-榛原)

向[むか]つ山の茂みに赤き花海州常(くさぎ)山花の中より雀飛び来る (保田ノ家)

崖の上の白さるすべり曇り空に枝の高處の花のけざやかさ ( 〃 )

朝日さす丘辺の道に蜻蛉どもあまたむれとび翅かヾやけり

蜻蛉どもむれとぶ坂を一匹の荷馬下り来てあきつ飛び散る (初瀬-榛原)

くらはしの山の頂もやかヽりそのもやの上に朝日子照らふ ( 〃 )

今すぎし小き登りが村境[さかい]家毎の標札のぞきて知りし ( 〃 )

おきつも[沖津藻]の名張の山はわが通ふ道のきはみか雲立ちのぼる (大野-榛原)

木標(たてふだ)にそれと眺むる赤人の墓のあたりに白雲なびく (〃 )

川の上にかたむき咲ける花くさぎ咲きの盛としづもりかへる (以下室生道)

やうやくに咲き揃はんとする崖下の花虎杖[はないたどり]に時雨しぶき来

山角をまはりしわれに山の雨しぶきかヽりて眼鏡曇らす

幾重山縫ひ込[ママ]しわれぞ今こヽに室生大寺あらはれわたる

杉むらの葉もれうす陽は竹煮草の大き葉の上に照りかげりせり

室生山繁木が下の橡の木の稚木[わかぎ]愛しも陽光ともしみ

たまきはる命かなしと室生山繁木が下の七葉(とち)稚木見つ

向ふ岸にまだ咲き残る花ねむの色いちじるし後の杉に

いくまがり道を亘りて今こヽにわが見る塔のあやのしづもり

ちはやぶる神の藝術(たくみ)か向つ山峯とそら立つ石の柱は

向つ峯(を)をなせる巖は神業か石の柱とひヾわれゐるも

山峽は往来ともしか[ゆきき乏しか]来る途中すてし葡萄のなほもおちゐる

材木岩並み立つ川の辺の道をはるばる来たれ尚たてる岩

下草の羊歯のぬれ葉のもつ光此の杉山にみちそよぐ見ゆ

白日(まひる)風芦むらわたり芦の葉の葉毎に反射(かへ)す光の痛さ

對岸の大き石佛足痛の豆をさすりて友と見てをり (以下大野寺石佛)

河幅のやヽ広ければ石佛の尊き相[すがた]もわれ知りがてし

絵葉書に今見るみ顔石佛は尊き相におはしましけり

今更に尊む心對岸はなほ広ければみ顔見難[みが]てぬ

並み立たすみ佛の前に佛相を具せざるわれの嘆いてをヽり (以下於帝室博物館)

並み立たすみ佛の数夛けれどそよろ動かぬ数のさびしさ

蔦青き築地の中の葉櫻の幹に鳴きしく蝉がゐる見ゆ (以下新薬師寺)

新薬師寺の門外蔦青き築地の間に道曲る見ゆ

四.八.一五

追加

わが友と甜瓜[まくわ]剥きゐる前の道自動車埃立ててすぎけり (大野-榛原)

自動車の埃おほふと剥きかけのまくわにのせし指の黒さは

桑畑に雀とび来て二羽雀とまらんとして枝をゆるがす

枝のゆれやヽ大きければ雀どもおのれおどろきてまたもとび去る

302陽あたりの乏しき道に幽かなる光と見えし煎秋蘿(せんのう)の花

御佛はうごきたまはずうつそみの我の吐息はしるけきものか

み佛はあまたおはせど此の室[むろ]に生命生けるは友と吾のみ

向つ山峰[を]の上に白き雲わたると見れば峽に時雨降り来る

杉の木の繁葉をとほす陽の光われが眼(まなこ)に冴みてさびしも

塔(あらヽぎ)の九輪の空を白雲は迅く動きて杉に隠れぬ

國境(はて)はすでに近しもおきつもの名張の山に雲なびく見ゆ

國境の山脈の上雲なびきわが行く道はきはまらむとす

310杉山をさやがしとほる俄か風九輪の鈴のゆらげるが見ゆ

N君

[※西垣?]、歌論を書くと云つたけれど修養をつまぬ僕にろくなものがかけるはずはない。 手をつけやうとする度に己が不用意を知る。

幾度かのためらひの後にやうやくこんなものをかいて見ようかと思つた。

書いてある事は現在の僕の考へてゐる未だ幼稚なことであり、

愚かなドグマもさぞ夛いだらう。どうか文章の終に必ず「・・・と思ふねん」といふ言葉がついてゐるつもりでよんでくれたまへ。

一、與謝野晶子の歌を評す

改造文庫は僕等貧書生にとつていいことをしてくれた。いつもならば普通の本よりもぜいたくで高い歌集を、沢山自分のもの

とすることが出来る。

この文庫によつて新に得た與謝野晶子の歌に對する僕の感は、或は晶子が好きな君によいかもしれぬ。

晶子は云ふ迄もなく明星派の女王であり、寛以上にその歌風を代表するものと見られる。明星派の歌風は赤彦に云はせると「官能的」なさうである

が、 僕はこれに「象徴的」の言葉をつけて官象派と目することにする。赤彦の云へる官能的とは(初から見てゆけば)

何となく君にまたるヽ心地して出でにし花野の夕月夜かな

恋はるとやすまじきものヽ物戀に乱れはてヽし髪にやはあらぬ

相人よ愛慾せちに面やせて美しき子によきことを云へ

等いくらも出て来ます。これらの歌は感傷的な女学生向の官能をそそる言葉をつらねたもので、一讀の際はともかく、いつま

でも人を惹きつけては行きません。

誰しもが一度はとほるセンチメンタリズムの世界に於てのみ通用する歌ではないだらうか。まつすぐに云へとならば永久的生命を具せざることばの遊戯だ。

うたは心に感じたことをうたふものではなく、心の奥底にある事を歌ふものです。心の奥底にあ

るものとは、かつては五感によつて心に侵入したものヽ中、いつまでも外に出てゆかず心そのものと化したものヽ事です。

雲の美しさを見て感じた人の心に、その雲の美しさがとけこんだ時、歌がうまれるのです。この眞情のあらはれを私は不幸にしてそれらの歌に見る

ことが出来ません。

君、冗談云ふな、こんなに情熱のこもつた歌はないぜとおつしやるならば、そんなら晶子さんに情熱があつたかどうか証明出来ますかと尋ねましや

う。

平安朝時代の歌人の中にはこんな歌が沢山あるのを知つてゐる僕は、たとへこれが晶子さんの情から出たものと云ふことを承認しても、それは歌であるといふこ

との承認だけで、 よい歌であるといふことにはなりません。

次に象徴的(或はこれは僕丈かもしれぬが)と云ふ所以は、叙景または抒情の際に、

の如き・の如く・に等しく・のここちして・と見し・のさまに・と思ふ・に似たる・よりも

等の象徴的助詞が五首に一つは必ず出てくるのです。

象徴はこれ丈ではありませぬ。赤城山を上野の野にそびえる肩と見たてたり、或は河の水を天竺の流沙にゆくやと疑つたり、こんな例は数ふるに限

ありません。

これで見ると晶子の歌の殆どが、その象徴的の言ばの中に含まれるのです。 そこで象徴的短歌の可否ですが、感情を表す場合に象徴するは、その象徴の否なる

場合は勿論よい場合も強さをうすめるものです。

これが度を過ぎるときは「何だ、学問を見せつけにして」となります。晶子の如きは明かにこの弊に陷つてゐます。私達はもつと物をすなほに見た

いのです。

空の色を瑠璃にたとへなくとも「青い空」丈で少くとも空の美しさを知る人には心持がピタリと来ます。「百丈の下」といはなくても、もつといヽことばがある

でせう。 やたらに漢文的の言ばをまぜるほどいやなことはありませんから。

晶子のもう一つの欠点は小主観句の多いことです。客観の歌に對し、主観の歌があることは不思議はありませんが、小主観におちゐり易いのが困り

ます。

これが主観歌のむつかしいわけです。徒にかなしいとかうれしい、こヽちよい、いやだなどヽいふ言葉を使ふ時にはその歌は独りよがりになります。

秋の風が吹いてかなしいといふ歌があつたとすれば、人は先づ月並と見ます。こういへばおれは自分のために歌を作るのだと云はれるかもしれませ

んが、人に見せられないものがどうしてうたでせうか。

大体、主観的官能的形容詞は並大抵で使ふものではありません。これは万葉集などを見てもわかります。もうこらへきれないときに出すことばなのです。

この時に出来た歌が主観歌のいヽものなのです。

あまり晶子の悪口云ひすぎたやうな気がしますが、これは要するに明星派の遊戯的(己の感情をも弄ぶ)の歌に對する考へ方を排したのです。今い

つたきらひのない晶子の歌を挙げてみませう。

かはせみや前の流のつぶら石つぶつぶかわき冬の日の来ぬ

象を降り駱駝をくだり母とよびその一人だに走りこよかし

うら悲し北の信濃の高原の明星の湯にわがあることも

海鳴るやホテルの庭の芝草のつくる所はきりぎしにして

これらの歌のもつ高いしらべはさすがにと思はせます。二、三番目の歌の主観句は、こらへきれなくなつた悲鳴と思ひます。 その他の客観歌はよむ人にさびしといはずしてさびしさを感ぜしめ、或は・・・或は・・・とよむ人の心のままに思はしめます。これが客観歌の使 命なのです。

二、小主観歌

前の晶子の事で小主観といひました。これを説明します。島木赤彦の言葉をかりますと

「うれしい」、「かなしい」、「なつかしい」などいふ種類の詞は個々感情の実際活動 から抽象された概念である。

それを感情の直接表現と思ふのはまちがつてゐる。感情とは心が事と物とに對して活動する一種の状態である。

心と事物との互に交渉する状態をそのままに現すのが感情の直接表現である。(中略)[※しかし]かヽる種類の詞は心の活動の様々の場 合を著し得べき普汎[普遍]的な詞であるだけ感情活動に對し表現の直接性を失ふ傾がある。

先ず大体これでつきるだらうと思ひます。これを実例によつて見るとよくわかります。

人々と霧をへだてヽ立つこともさびしき山の夕まぐれかな 晶子

罌粟畑の向ふに湖[うみ]の光りたる信濃の國に目覚めたるかも 茂吉

晶子のこの歌は、恐らく彼女の歌の中でも傑作の中に入るべきものと思ひます。如何にもさびしい情景でせう。しかしこちら

の感情のあらはれをまたないで、

向ふからさびしいと云つてこられた時、私達はさやうですかと云つて引下がるより仕方がありません。茂吉の歌の中にも茂吉のゐることがわかる主観句がありま

す。

しかしここではよむ私達は皆茂吉になつて了ひます。そして信濃高原にめざめた人間として、悲傷的人間はかなしさを、楽天家はすがすがしさとかいろいろ感じ

るでせう。 それは別に茂吉の思つたのと変つてゐても一向差支へない。茂吉自身ですらその時の感を忘れて了つた時には、

この歌によつて或はちがつた考へ方をするかもしれぬのですから──要するに、私達は後の歌によつて深さを知ります。これは換言すれば心の中枢にぴつたり来

るといふことになります。

またこんな歌があります。

星のゐる夜空の下にあかあかとははそばの母はもえてゆきけり

此の歌の境地を考へれば、茂吉はきつと泣いてゐたにちがひありません──悲しさに。けれどもここにはかなしいといふこと ばがありません。 でも「こいつは母が死んだのに悲しくないのか」と思ふ人はまあないでせう。私はこんな歌に、及びこんな歌を作る人に頭を下げずにはゐられません。

哀れなる蚊帳つり草よ幼児[おさなご]の手にも二つに引裂かるかな

寛の歌です。こんな些細なことでも哀れといふ彼の見識をうたがふより先に、私達はこれのもう一寸した言ばの遊戯にすぎな

いことを見破ります。

寛氏はもし自分の最愛の妻晶子が死んだらどんな歌をつくるだらうかと思はされます。

赤彦は子供の死んだときには一年半もその挽歌をつくることが出来ませんでした。やヽもすれば小感傷に陷らうとしたから です。子供が死んで悲しい、 これでは歌になりません。却て面白くもなります。しかしアラヽギやその他、昔からの大歌人たちは小主観のかなしいなんて詞を使はなかつたかと云へばそれ は、

ここにして心いたいたしまながひに迫れる山に雪積もる見ゆ 茂吉

ふるさとの春の夕のなぎさ道牛ゐて牛のにほひ愛(かな)しも 千樫

などの歌もある。要は詞の心の中枢に浸み入る力をもたす丈の実力がなければだめであるといふのです。

大体、うれしい、かなしいといふ詞は子供や婦女の詞であつて、それもふだんにつかふ詞です。悲しさやうれしさの極には声が出ないのが普通でせ

う。

歌だつてそのとほりです。

三、含蓄の事

先刻も一寸書いたが、歌には深さがなければ駄目です。

霧の夜のあはれなりける月に似て青くくもれるいたどりの花

また晶子を槍玉にあげましたが有名だしわかり易いですから。

この歌は虎杖を知らぬ人にはともかく知つてゐる人間には、フンあの虎杖のことをうまく形容したな位ですんで了ふ歌です。こんな歌を形而下の歌

といひます。 もうこれ以上に何の包含するところもないからです。

養魚池の梅雨深みかもしつとりと岸の無花果葉をひたしたり 憲吉

これは一寸見るとそれ丈の歌です。しかし無花果を知つてゐる人々にとつて、いつか見たことのある人々にとつて、殊にこの

境地にひとしいものを見た人々にとつて、

その時の感境を再び呼びおこすに違ない。前の歌では晶子さんが何から何までいつてくれてるのです。いやおれは月に似てると思はぬといへば了ひだし、

あはれなりける霧の夜の月を見たことのない人々にも味ふことは不可能となります。プロバビリテイ[妥当性]が少くなるのです。あの歌をよい歌

と思ふ人にとつては大分沢山の條件がゐるのです。

後のほうは自分の見たままをよむでゐます。さあどうぞ味つてくれろと投げ出してゐるのです。そして自分も何度も何度もかみしめてゐる歌です。

これを含蓄ある歌といひます。

この頃気のついたことですが、俳句にはほとんどあはれ、なんて言葉は使ひません。形が短いからよけいな詞の余地がなくなつたからでせう。それ

で大抵の人は俳句の方をむつかしがるやうです。

判じ物のやうだなどヽいふ人がよくあります。歌は夛少形が長いだけいらぬ詞も入れてブツコハシにすることが夛いやうです。ここらは少し考へねばならぬと思

ひます。

含蓄ある歌の例を少しあげて見ましやう。

夕渚もの云はぬ牛つかれ来てもはら頸をあらはれにけり(茂吉)

おのづからうらがるヽ野に鳥おちて啼かざりしかも入日赤きに

かヾやける一すぢのみちはるけくてかうかうと風吹きてゆきけり

まんまんと重くくもれる夕べの川にぶく時なくわがまへにうごく(利玄)

船着場とかヽりし船とま日のもとにあひかヽはれりこのかヽはりを

こんな歌がいはゆる象徴歌であらう。

茂吉は云つてゐる。冩生の極致が象徴であると。

実際、只物事をうつしたに過ぎないものでも(前の五首なんかもさうだらう)

その中にこもる作者の生命のうごきが何となく看取されるやうに思はれる──これが象徴歌なのであらうと思ふ。しかし一図に象徴の名をかぶせるのは何かと思

はれる。 よく見ればよい歌のどれもがそれにあたらぬのはないのだから。

四、自分の好悪する歌

今迄書いて来てつくづく自分の頭の空虚なのに愛想をつかした。

筋のはつきりせぬ理屈を云つてゐては自分のためにもなりませんから、これから具体的に少し諸名家の歌の批評をしてみます。

偶然あけた頁から五首位づつやることにします。

A、古泉千樫氏(改造文庫、川のほとり六二頁)

○ ひえびえとさ霧しみふる停車場にわが降り立ちぬ暁は遠かり

実相直入の境地に近いものと思ひます。

○ ともしびを消してあゆめば明[あけ]近く白く大きく霧動く見ゆ

前の歌と同じく実相に直入してゐる。大きなものヽまへにひれ伏す作者の敬虔な心が見える。

△ 霧晴るる木立の上にうす藍の富士は大きく夜は明けにけり

今迄云つて来たイデオロギーの方面には矛盾しないけれど、調の方が少しゴツゴツしてゐるやうだ。

△ 山頂にたなびく雲の一片は垂氷の如くかヽりてあるかも

垂氷の如くと云つただけでひどく感興がうすめられる。割合に新しさのない歌である。

△ 富士のねをはなりしさ霧片よりに大戸をなしてそば立てりけり

前に同じ。

B、斎藤茂吉氏(改造文庫、朝の螢七六頁)

△ 日の光班[はだら]にもりてうら悲し山蠶[やまこ]は未だ小さかりけり

茂吉の歌には時々こんなのがある。悪い一面だと思ふ。このうら悲しは母の死にあひてのそれだけれども、蠶の事を必然性な さげに云ひだしたため、それと知るには非常に手数がかかる。

○ 葬り道すかんぽの葉ほヽけつヽ葬り道べにちりにけらずや

絶唱。哀しみのきはみの歌である。

○ おきな草口あかく咲く野の道に光り流れてわれら行きつも

前の歌と同じ境地を同じ感じで唱つてゐる。共に賛辞を惜まぬ。首うなだれた作者の姿そのままの歌である。

△ わが母を焼かねばならぬ火を持てり天つ空には見るものもなし

前二首に比すれば劣る。余裕を見せてゐるからだらう。

○ 星のゐる夜空の下に赤々とははそばの母は燃えゆきにけり

一讀、心を打つ歌である。恐らく永久に残る歌であらう。客観の中にひそまる主観の強さを見よ。

C、木下利玄氏(改造文庫、立春三四頁)

○ 木の花の散るに梢を見上げたりその花の香かすかにするも

よい歌だと思ひます。よい歌にはアラヽギだの心の花だの派の区別なしに感心さヽれます。

○ 向ふ山の大きな斜面かしこには百合咲いてをりはるかなるかも

利玄は詞の使ひ方が自由なのが特徴です。「大きな」などは口語でせう。そしてちつともチグハグにならぬのを感心します。 この歌もいヽ歌だけれど、 五句が切つてつけたやうな気がしないこともないのが疵です。

○ 山の下湖のすぐそばに灯をとぼしこの村の家はよりそへるかも

これも利玄の特徴をよく表した歌です。第五句の適当さにおどろかされます。

○ 夕川のたぎちの寒さ磐床に息をひそめてわれ立ちにけり

こんな歌アラヽギと一寸も相違がないものでせう。要は皆同じものです。いい歌だと思ひます。只一寸感じが(換言すれば迫 り方が)にぶいやうにも思ふ。

△ 生一本に夜を日につぎて山河のたぎちのとよみとヾまらぬかも

これは利玄の弱点を表してます。彼の長所である詞の自由さがまた短所ともなつてゐるのです。二句以下の荘長(重)さに対 し 口語、併[しか]も半濁音と促音とを有してゐるものを持つて来たのはたしかに失敗です。

D、與謝野晶子氏(改造文庫、人間往来一○五頁)

○ 溪川は雨ににごらずくれ竹の青き色すれ百尺の下

晶子にめずらしい、いヽ客観歌なのですがやはりその特徴の象徴趣味を出してゐます。「百尺の下」がそれです。切角実景を まざまざと画き出してをきながら、 なぜわざわざ百尺の下なんてそぐはない句をもつて来たのでせうか。病こうこうに入るとでも云ひませうか。

○ 日の暮の明星嶽の山風に少し萎れし恋心かな

相かはらずその弱点を表してゐるけれども、まづいヽ歌の中でせうね。しかしこんな歌は今のプロ短歌などからは一番睨まれ るものだし、少し萎れしこひ心とは遊戯的だぞと僕でも云ひたくなります。

△ 涙をばうけんと思ふさましたりいとあさましや水晶の盆

一寸もわからぬ歌です。三句の主語が盆か、主人公か、晶子なるが故にわからなくなります。あさましやも厭です。擬人なん て法はもう過ぎていヽはずです。

△ 紫苑咲くわが心より上りたる煙の如きうす色をして

此んなのをある人達は佛蘭西象徴詩のおもかげがあるとか、塁を摩すとか云つてよろこびの涙を眺す[催す?]のでせうが、 大体象徴(晶子らのですよ)てものを感情の正しい表現と見てゐない私にとつては嬉しいものではない。但し象徴詩にも色々あつて前にあげた茂吉 らのや

枯枝に烏のとまりけり秋の暮 芭蕉

庭前に白く咲きたる椿かな 鬼貫

などは、冩生の極致、詩の極致でほんたうのいい歌や詩、句は皆この域に入つて了ふのだからそれは別です。

又、佛蘭西象徴詩としてのマラルメやヱ゛ルフアーレンの鷺の歌等も厭ではない。しかしそれは詩であるからゆるさるべき冗 長をも見逃したので、短い三十一字の中に、 前に云つた「如く」「に似て」etcを使つてやつて来られるとかなはないのです。やはり象徴詩としては日本の俳句や歌にあらはれた客観の中にあらはす法が よいものだと思ひます。

E、窪田空穂氏(改造文庫、槻の木七○頁)

△ 過ぎにしは殆忘れて生くる身に忘勿草の花咲きにけり

わすれな草の紫にかへり見る人ならばよし、忘勿草の名にならば晶子の流で好きにはなれません。

△ 忘れしを今はうれしとすならねど忘れずあらば生くべしや身は

くどくど云つてゐるのが厭。それに強い感情を云つてゐて軽薄に聞こえるのなど駄目。

○ 岡の上の並木の椿春風に暗き光となりてみだるヽ

四句が少しいやだけれど、わりにスツキリした歌。「春風」は「吹く風」と改めた方がいヽと思ひます。

△ 春の風吹きや過ぎゆく麥畑青き光のこヽには落つる

場景を想出さしめるには一寸ヒマがかヽる。やヽこしい歌ひ方である。

○ 人いれぬ廃園の奥に春の草青く繁りて皆花もてり

実相直入に近し。或ひは作者は象徴歌として作つたのかもしれない。

F、土岐善麿氏(改造文庫、空を仰ぐ八三頁)

○ 暁の光しらめる蚊帳の中息絶えぬるはわれの父なる

いい歌だけれど少し余裕の見えるのは。

○ なきがらを莚の上に長々とうつし一時に涙あふれき

同前

△ 蚊帳ぬちにひくき机を入れさせて病む母が焚く香のさびしさ

わかりにくい歌です。

△ 英語をおそはりにもいつか来ずなりし甥が彫りたる猿田彦の面

これは説明です。こんなのを詞書にするといヽのに。殊に次の歌の。

△ なまけものとたヾ一概に責めたりし甥が彫りたる面のたくみさ

終のたくみさでこれもお話になつて了つた。何とか云ひやうがあらうに。

G、中村憲吉氏(改造文庫、松の芽一一四頁)

○ おほヽしく曇りて暑し眼の前の大き向日葵花はゆすれず

実相観入の歌。暑さそのものを表してゐますね。

△ 曇り影すでに深かけば日まはりの大輪の花は傾きにけり

前の歌にくらべると劣る。迫る力がない。

○ あからびく大日まはりの下に立ち息づきあます深きくもりを

○ くもりたる四辺をきけばひまはりの花芯にうなる山蜂のおと

どちらもいい歌である。曇り日の圧力をそのまヽにもつて讀者にせまつて来る。

△ ちまたより埃匂ひて流れたり曇りの深き此の庭ぬちに

此の歌も寫生であるから幾分かは心を惹かれるが、調べが少し低いのか、も一つ迫る力がない。次の頁の二首も実にいヽ歌で す。

秋來(十三首ノ中)

散髪の後に頭を洗ふ水沁みて冷たし秋に入れるなり

國境(くにはて)の青峯の上にゐる雲の白さ眼に沁む秋に入れるなり

雑草(くさ)少し生ひしグランド一杯の秋陽の下にわが友らをり

久々に手に取る球の重さ輕み投ぐれば漂ふ秋陽光(あきび]の中を

唐黍の赤毛垂れ出づひそやかにその毛動かす風光もち

吾友の打ちし眞球は大空の光の中に消えにけるかも

遠方を電車の通ふ音きこえやヽに弱れど中々消えぬ

コーナーを曲りし友の白シヤツの光閃きわれに近づく

里芋の大き葉の上の葉脈の作れる陰影(かげ)は遠いちじろし

四、九、三

光の中にゐるもの(四、九、五)

◇赤い星

船に乗つてゐるのです

夜、泣き出しさうな空です

そして──

その空のどつかに雲の穴があつて

そこから星が──赤い、まつかな───

覗いてゐるのです

波に光が映つてゐるのです

そしたら皆さんはどうしますか

君自身はだつて? それがわからないからきいてゐるのですよ

◇栗の花

坂道を登る時

道傍の栗の花を

杖でなぐつたら匂つた

坂道を歸る時

栗の花は夕暮のしめつぽい空気に

ひとりで匂つてた

◇道

星のきれいな晩でした

櫟林を通つてゐたのでした、僕は

櫟の葉の間からチカチカ星が光つてました

長い長い櫟林です。道です

だからお星様の聲が聞えたのです

「今晩は」「あヽ今晩は」

此の挨拶がいつまでもつヾくのです

僕は退屈して思はずあくびをしました──何と失礼な

禮儀深いお星様達は挨拶を止めて怒つた様な光を送つて来ました

「十万もゐるんだからね」と云つてる聲もしました

僕は自棄(やけ)になつて

「それに道も長いからね」と云つてやりました

◇でヾむし

のいばらのやぶに でヾむしゐき

のいばらのはの あをきひかりに

でヾむしの觸角は青かりき

でヾむしは うたひゐき

──あはれ そは 何のうたぞも

問はで止みにき

◇月の夜風

月のよる

ぷらたぬすの蔭に

女の子が泣いてゐたよ

青い光が

葉のまを漏れて

女の子の項(うなじ)が

白かつたよ

風が吹いて通つたよ

ぷらたぬすの葉を

さらさら鳴らして──

女の子は おや

ゐなかつたよ

◇夜霧

白々と夜の霧流れ 川の辺の柳病葉(わくらは) ひそやかに散れり

霧中(ぬち)に人聲きこゆ 聲高に何をか語る 漸々(やヽやヽ)に遠し

物音は止みぬ 夜霧は消えぬ 見よ 柳の下に乞食(かたゐ)をり寝(いね)て

◇窓辺にて (四、九、七)

窓から眺めると

遠い山があるのです

山の上には眞白な雲が

いつもなびいてゐるのです

人間の生命といふものがしみじみと考へられるのです

窓から覗くと

夜空に星が見えるのです

星の群集した銀河(あまのがは)は

南天に直角に落ちてゐます

宇宙を支配する巨きなものを感じるのです

窓辺に坐つてると

向ふの道を赤い日傘が通ります

並木の間を見えかくれするのです

傘の持主の美しさはわからないけれど

自分の心の動きを感知するのです

◇蜩 (四、九、八)

かなし、かなし、かなし

長き夏の日を

なきつヾけしひぐらしのこゑは早や去りぬ

まどの外を黍の葉ゆるヽに

青空を小鳥わたるに

こヽろ心は

ひぐらしを去りし

はた──

◇かすかなるもの (四、九、九)

曠野を歩みぬ

幽かなる生命ゐて

息のかぎり歌ふ

われ近づけば

歌は止みぬ

な怪しみそ

われも亦

幽かなる生命の現はれなれば

◇同じく

夕暮の野の上 白々と煙立ち

風吹くに横になびかふ

煙の中に 童子等(わらはべら)ゐて 蜻蛉(あきつ)追ふ

知らじやな 汝(なれ)がさだめを

◇短唱

一、

こころしづむよあきののは

すヽきほにでて日に光る

二、

ふかい空いの

様が眼かや [ママ]

三、

晴れた山には程遠し

せめて堤の むれすすき

銀の穂先の 空の色

秋草 (四、九、九)

はつはつに山茶花つぼみつけいでぬ此の朝々の手足の寒さ

はつはつにあらはれそめし山茶花の堅き蕾に露おける見ゆ

萩のうれ花咲き出でぬ此の頃の朝の寒さを思(も)ひてわが見つ

かもめ (四、九、一○)

夕暮のしヾまの中をつばくらめ池面をわたり南(みんなみ)に去る

しろじろとつばさ見せつヽかもめどりこの池の面をとびふるまへり

ゆふぐれの池面をとびしかもめどり夜となれヽば一匹もゐず

かもめどりいづくゆくらむ一時の後の池面に一匹もゐず

与謝寅[蕪村]が画きし屏風を置ける部屋にわれら野球を語りてゐたり

122屏風ぬちの俳仙の顔の尊さに見の呆(ほヽ)けつヽなほも見てゐる (伊藤氏宅にて)

鳶 (四、九、一一)

男らがボールひたすら投ぐる時ひがしの空にくもわきゐたり

おほ空を舞へる鳶(とんび)はみはヾたきはヾたきてのちまたせざりけり

羽(はね)うらの白きとんびは大空をはねうごかさず舞ひゐたりけり

八重雲のおのおのの持つ色彩(どり)の田川にうつりゆらぎゐる見ゆ

(四帝大戦の日) (甲子園及其附近、伊藤、村山、小林、丸、門野、山田の諸氏と共にあり)

127ほのぼのと野のをちこちにけむり立ち武庫の山脉やヽ暮れむとす (四、九、一二)

校庭 (四、九、一二)

人のゐぬテニスコートにかげおとしテニスネツトは張られたりけり

ヒマラヤ杉のこまかくゆれる影の下 水道の水たえずこぼれをり

木の蔭の水道端に痰壺のいくつも並び水たヽへゐる [※後日保田與重郎より難ぜられし歌]

たえずおつる水道のしづく痰壺にたヽへし水の面ゆるがす

132ことごとく莢実(さや)となれりし合歓の木の木ぬれに一つ花残りをり

二重虹 (四、九、一二)

二重虹立ちゐたりけりその下に白壁の家照りゐたりけり

二重虹空にある時夾竹桃梢に花が咲き残りゐたり

大空の曇りに立てる二重虹はじまるところ壁照れりけり

眞球 (四、九、一五)

外野囲むポプラの秀末[ほずえ]風わたり光みだれてそよぎゐる見ゆ

山の際(は)の空の青さに白たまの眞球かけりてたふとかりけり (於寳塚球場)

迫る力 (四、九、一七)

窓から見ると南のはてに

天の河が美しい瀧となつて流れ落ちてゐる

(あヽ今夜もポプラがそよいでるよ)

天の河を形成(づく)る幾億の発行体は

気ぜはしく、切なく息づき息づきしてゐる

(あ、星が飛んだ)

天の河の所々には眞黒な裂罅(われめ)があつて

無気味な静けさを湛へてる

(水夫達は石炭袋と呼ぶさうな)

何といふ存在だらう

遠くから迫る力をもつてゐる此の密集は

(あヽ僕は小ぽけな人間だ)

ポプラがゆれる、ゆれる

銀河(あまのがは)はいつまでも気ぜはしく息づいてゐる

(恐らく永久に、さうだ 永久に)

息苦しくなつて来た、窓を閉めよう

此の圧力に耐へることは不可能だ

(硝子戸越しに──やはり光つてるよ、息づいてるよ)

巷 (四、九、一二)

十八だつた私は無鉄砲にも養父(おやぢ)と一寸した口論の末、汽車賃にやうやくの金を持つて家をとび出して大阪へ来ました。

勿論行先の目当なんかないのですが、 何となく大阪といふ所に心を惹かれたのでした。

大阪に着いた私は(否、もう汽車が箱根をすぎる頃からなのでしたが)今更に自分の無分別に気がついて後悔しました。

今見る大阪の街は、心の中に画いて来たものとは違つて黒い汚いみじめな街でした。

しかしそれだと云つてあの冷酷な父の許へ帰るのも少し厭でした。 (またその帰りの汽車賃さへないのです)

私は私の只一人の大阪にゐる知人の住居をうろうろと探しました。 それはある停車場近くの裏街にありました。

うす汚れた格子のついた半ば潰れたやうな家でした。「ごめんなさい」と案内を乞ふてあける戸はガタガタとひどい音を立てました。

薄暗い土間に入ると汚い子供が三四人一度に飛出してきました。

そして口々に「お客さん」と呼び立てるのでした。おかみさんが出て来ました。随分困つてゐると見えて殆どボロのやうな着物を着てゐました。

おかみさんは併し丁寧に来意を聞いたのち、

「宅(うち)は晩方帰つて来ますさかい」と云つてくれました。私は又明るい外の通に出、日暮までの数時間を見知らぬ人ばかりが沢山うろうろしてゐる心斎橋

すぢを散歩しました。 すべてが泣きたいやうな心地でした。殊にあの健次さんの家のことが。

併し夕方になつて通[とおり]に電燈がつき出しはじめると、何とも云へぬ寂しさにおそはれて私はあのみじめな家へと足を向けました。

再び訪れたその家には、もう主人の健次さんが帰つてゐて、小さいながらも牛鍋を用意してくれてありました。私はやかましい子供等と一しよにそ

れを囲んで、 久し振に昔にかはらぬ健次さんの声を聞きました。しかしその顔のかはつたことは──爺むさく、貧乏くさく──。

健次さんは私の話を要所要所でうなづきながらきいてくれました。

そして貴方(あんた)のつらいことはようわかつてゐるけれども、世の中はさうしたものだ、どこへ行つても同じものだ、も一度辛抱して家へ帰り

なさいと懇々と云つてくれました。 私はその誠意のあふれた言葉に何の理屈もいへなくなつて了ひました。

帰りの汽車賃のない事を話すと、健次さんは実は私も今職を失つて困つてゐる、

もう貯へた金も無くなつたので毎日職を探して歩いてるのさ、と云つて少しくらい顔をしましたが、翌朝晩く眼を覚ました私の枕許にはお金が置いてあつて、

健次さんはもう就職口を探しに出て行つてました。

おかみさんにお礼を述べ、健次さんには何れ帰つたら何とか御挨拶申上げますと傳言して貰ふことにして、私は梅田行の電車にのりました。

切符を買はうとすると財布がない、あのお金を入れた財布が。私は此の瞬間、大地がめり込むやうな気がしました。

車掌に色々わけを話して下してもらひ、もしやと健次さんの家へひつ返しました。 しかしやはり確に私が持つて出たのでした。

ふらふらと外へ出た私は郵便局へゆきました。何をしに?

家へ電報を打たうと思つたのです。そして頼信紙を貰つたとき、

その電報を打つ金もないのにきがつきました。もう健次さんにも厄介をかけたくない。又お金を借りて電報を打つたところで、あの冷酷な養父が果たして一文の

金を送つてくれるかも疑問でした。

私は頼信紙を握りしめたまヽさまよひ出ました。いくら歩いたか知りませんが、向ふから亡くなつた親友のNに似た学生の来るのに出会ひました。

何故だか知らぬが話して見たらどうにかなるやうな気がして、私は「君、君」と呼び掛けて、何度も何度も吃りながら実情を打明けました。激しい

恥かしさと屈辱が心にわいて来たのですが、 口はそれにかまはずどんどんしやべつてゆきました。

長く熱心に私はしやべつたのでした。そしてその答は「意気地のない男だね」の一言でした。彼は後も振向かないで去りました。

私はカツとするとすぐ後を追ひました。彼はそれも知らないやうに両側に倉庫のある通に曲つてゆきました。

私は彼に追付いても一度頼みましたがやはり返されるものは傲慢な言葉でした。

私は思はず拳を振上げました。彼は「ドロボー」とどなりながらバタバタ逃げ出しました。私はもう夢中になつて、彼におひすがり引ずり倒しまし

た。彼のポケットから財布がはみ出してゐました。 私はそれに目がとまると半ばむ中で拾ひ一散に逃げてしまひました。

私がこんな人間になつたのはこの時からです。で、今もこの人間に対し深い深い憎悪を抱いてゐます。或は得手勝手かもしれませんが。

道 (四、九、一九)

澄み徹つた空がきはまつて

それよりも更に濃い山脉(やまなみ)につヾくところまで

此の道はつヾゐてゐるのだ

秋陽に照らされてまつ白な道だ

この道に沿つて流れる川の

堤のところどころには薄がしげり

その白い穂を颯爽となびかしてゐる

ここに私は秋の風脚の白さを感ずる

道の片側には廃庭があり

ところどころの萩の叢は

もう紅い蕾をつけてゐる

飛石の上に

背の青紫に光る蜥蜴が

長々と陽を浴びてゐる

白い柵にからむ蔦の葉が

美しい寄木細工となつてゐる

私は此の庭をも見すてヽ

進まなければならぬ

前方の青い青い空を

山脉まで此の道がつヾいてゐるからだ

道がだんだん低くなつて

河の面に近くなつた

岸の花蓼[たで]にとまつてゐた

むぎがらとんぼが

すいと飛びはなれた

花蓼の穂がいつまでも

ゆらゆらゆれてゐる

その根本の水に

やごがゐて

まもなく出る世の中の

どんなだかを夢みてる

(夢を見るにはあまりにも醜い姿だけれども)

白々と陽光(ひかり)に充ちた此の道の眞中に

堆く馬糞がこぼれてゐる

その大膽さに驚きながら

避けてとほるときその中に

こがねむしの羽音をきいた

ああ、何にも、どこにも

生命と陽光のあふれた此の道を

いつまで、どこまで私は歩まねばならぬのだらう

己の生命のはかなさとあじきなさを知る私には

あまりにも耐へがたい此の道だのに

此の陽光と生命にみちた道だのに

大阪風物詩

一、

まひる日の光の中に

泥にごりの水 ゆたにたゆたひ

カフェエの電燈も

白日の陽に見れば儚[はかなげ]な

濁り水を通ふ快速艇の

立てた波は

貸ボートの船腹を

ひたひたと打つて

一町向ふに消えたその艇(ふね)の

とんとんと鼓動する

エンヂンの音がいつまでも絶えぬ。

河岸(かし)をめぐつて

並び立つ料理屋の三階には

ものうげの三味の音(ね)が

いつまでも、いつまでも──

もの皆の饐(す)えたるところ

もの皆の頽れしところ

廃頽の堀を充すは

泥濁り水

かにかくに悲しきものは

白日光(まひるび)の道噸堀よ (四、九、一九)

飛行機 (四、九、二二)

飛行機のプロペラの音たえたりとわが見上ぐるに宙返へりゐる

139秋空はすみとほりたり飛行機のとべる高さを低しと思(も)ひぬ

大阪風物詩 (HYSK君[※ 不詳]に呈す)

二、

聳えたつ五重の塔の

秀末(ほずゑ)の空は青々と晴れたるに

何すればあまたの人

此の舗道(いしみち)をむれ歩める

道傍に並(な)み坐(ゐ)たる

經木書師(きやうぎかき)の列は

白癩(びやくらい)の乞食(かたゐ]に似て

わが夫(つま)の、わが愛し子の

戒名書かす男(をとこ)女の

眼に涙なき

又、數多の小店ありて

果物、剃刀、箸、玩具

菓子、及びありとある

安値(やすね)のもの並べたる

御堂には誦經(ずきょう)の音充ち

有難き伽羅沈香[からじんこう]の香は

堂外(どうのと)の人群に及べれど

本尊の御眼に貪婪の相ある

はた人泥雜(ごみ)に

迷子ありの札立ちて

小さき童の頬黒くなるまで

泣けど、いなけど

いつまでも答ゆる人なく

白髪の老嫗(おうな)哀れと呟くなる

日毎には豆食ひ飽かず

人の手に飛び来たる鳩の群れ

白々と堂の屋根に糞しゐる

また更に怪しきは

占師(うらなひ)の貧しき姿

人毎の宿世説く書賣ると

声挙げて説けるを

その息の仄(ほの)酒の香にも

眞実(まこと)かと老幼の耳かたむけたる

かしこには怪しげの布張りし中

宿縁めきたる化相(けさう)の

蠢くと口赤き婦女(をみな)の

黄色き声して説ける

はた支那人の手品使

鼻口より蛇(くちなは)の頭尾[かしらを]出し

二裂(ふたまた)の舌赤々と

流れたるうたて[※おびただしい]涎は

長々とつヾきたる

又、不可思議の萬華鏡(ひやくめがね)

視界一面(まのあたり)に化(あや)しき姿(夷[ゑびす]三郎の面に玩具の馬にのりたり)

まひる日の中におどりおどる

仮面(めん)の中(ぬち)の顔のよし泣かむとも

表面(うはつら)のおもしろさに人々笑ふ

あヽかくも空の青きが下

安髪油(あぶら)と体の臭

ひたぶるに充ちたるところ、こヽ

人皆は老ひ[ママ]たるか幼(いと)けなきか

壮者(わかもの)のあらぬところ、こヽ

(たまたまに艶(あで)めきたる女の来るは

盲(めしひ)にてしが母に手を牽かれたり)

眞実に下界(したつよ)の心地こそすれ

淫婪と貪慾と嘘言(まがごと)と

おほよその罪にみちたれば

かヽる時塔(あららぎ)の九輪の光

おどろなる白衣のものたちて

まがつみのことば叫ぶと見えて

はた消えたる

さてはまた一群の大邪鬼(まがつみ)地の上をゆきかふ

──即 熊鷹眼(め) 掏摸(ちぼ [※スリ])

人の身なすかまいたち

人ごみを足疾(ど)手早に

ぬひ走る

(あやしさにみちたるところ

あやしさにみちたる日 彼岸会の天王寺)

(四、九、二四)

葛城行 (四、九、二三)

疲れ来て見る眼に青き松虫草こヽの日向に咲き乱れたり

赤々と曼珠沙華咲く田川べをいつまでつヾくわれらの道か

夕蔭の蜜柑畑に実(な)る蜜柑まだ青くして葉とまぎれたり

夕畑にたわヽになれる青蜜柑こき表皮(うはかは)に光り含(ふヽ)みつ

山かげの細渓川の岸おほひ胡蝶花(しやが)の厚葉はむらがれるかも

向つ尾の斜面をおほふ檜(ひ)の若木茂み深みて青波をなす

稚檜[わかひのき]しげりしげれる林中 道のくらさに水流れたり

ここにして眼下に低きかむなびのうねび松山田中に立てり

草山をなせる頂はろばろし雲洩れ陽照りいよヽはるかなる

近つべの黒山の彼方山頂の草山に照る雲もれ陽かも

田の中を今来し道の白々とますぐに走りとほくつヾく見ゆ

楠の茂りも深き神の杜(もり)われらのみけり神の美し水

かむなびのかみのみもりの楠の葉蔭にのみしうまし水かも

はろばろと谷をへだてヽわが見やる金剛山を雲おほひたり

この道は今は高みに至るらし谷川の音いやとほざかる

萩の花尾花むれたつ高原の秋のこヽろに泣かまくしをり

下界(した)おほふうすもやの中長々と光かすかに石川流る

眞暗き檜林を歩むとき人殺さむとひそかに思へり

青栗のいが夛き道わが友のざうりの足を危ぶみにけり

栗の樹のことごと毬となれる枝に一房残る栗の白花

山頂の草原の中 細々と人通ひ来ぬ道のつヾけり

蛇(くちなは)は友の杖先尾振りつヽやヽに滑りて穴にかくれたり

つかれ来て山のふもとにかへり見るかづらき山は夕霧らひせり

169高原の秋の風情(こヽろ)に浸る時 松虫草に虻ゐたりけり

同行に村山高氏、丸三郎大人、本宮清見大人、小林正蔵君、豊田久男君、増田正元サン。

曼珠沙華 (四、九、二六)

一

さてもまつかな花の色

眞実毒をこめたれば

さてもあやしき花の色

轢死女の傷の色

二

赤々と彼岸花の咲く野道を

眩暈を感じてあるいたよ、僕は

いつか誰かヾ死んだ時、枕許に

咲いてゐた花だつたことを意識して

眼をつぶつて歩いたけれど

眼の裏(うち)までその赤さが沁みこむんだつたよ

三

子供は死人花(しびとばな)と呼ぶ

そしてその花の莖で

首飾を作る

ダーリヤ (四、九、二六)

天竺牡丹(ダーリヤ)と呟いて

さて眺めると

ゆらゆらとゆれてゐた花だつたよ

コスモスの垣 (四、九、二八)

コスモスの花垣の中に

僕がゐて

垣の外を通つたのは

きれいな女の子だつた

女の子の頬には

コスモスの色が映つてゐた

(夛分僕にも)そして

二人は恋をしなかつたのです

攀葛城山而作歌四首並短歌 (四、九、二九)

空晴の、秋の一日を、吾友と、集ひい群れて、弥高(いやたか)の、葛木山に、攀らむと、河内の國の、野の道を、はるばる来れば、路の辺に、曼

珠沙華咲き、垣内に、柿は実れり、美しと、思ひて歩めば、足引の、山路に入りぬ、溪川の、流を渡り、奥深き、林を過ぎて、久方の、天の久米

橋、登り立ち、遠見放(さ)くれば、近つ辺の、黒山の彼方、頂の、草原に照る、雲洩陽、見の尊くて、涙流れき

反歌

葛木の、山を高みか、萱原を、なせる頂、片日でりせり

金色の、大日の光、頂の、草原にます、仰ぎ見放けし

久米橋を、後にのこして、我等行く、道は高みに、登りゆき、清谷川の、水の音も、聞えずなりぬ、道の辺の、草原の上は、

はぎが花、尾花のぢぎく、咲きみだれ、空の光に、耿々と、い照り輝き、吹き渡る、風の穂先に、さうさうと、響き靡かひ、秋の気の、満ちに満ち

たれ、青空の、高きを仰ぎ、白雲の、白きに嘆き、種々(くさぐさ)の、花の姿を、目も離(か)れず、眺めてゆけば、心たぬしも

反歌

高原に、あきの風吹き、薄穂の、白きなびかし、流れゆく見ゆ

長々し、道を亘れば、頂も、間近になりぬ、疲れたる、足をふるひて、岩がねの、こヾしき道を、踏み平し、峻(さか)しき

なぞへ、うちのぼり、葛木山の、頂に、着きてし見れば、あなあはれ、大和大野は、久方の、天の霧立ち、畝火山、かすかに見えど、三諸[みも

ろ]つく、三輪の神山、巻向[まきむく]の、檜原も見えず、河内野は、もや立ちこめて、茅渟[ちぬ]の海、漁り小舟の、かすかにも、

見むすべもなく、將た谷の、彼方の神山、金剛も、雲立ち渡る、あやなしの雲

反歌

千早振る、神の怒か、こヽにして、國見をすれば、雲立ち隠す

あぢさゐの、さゐさゐ沈み、山峽[やまかい]の、道を下りて、夕暮の、大和の國に、降り立ちて、振り仰け見れば、葛木

の、山の頂、はろばろと、夕霧ひせり、草枕、旅の情は、身に沁みて、金木犀の、花の香に、思ひぞ偲ぶ、その故郷を

反歌

こヽにして、心がなしも、夕かげに、金木犀の、かほりみちたり

曼珠沙華 (四、一○、三)

昔の花のまんじゆさげ

今年も赤く咲きたりと

わが幼友つげて来よ

曼珠沙華折りその色に

幼きこひを思ふ日の

心いたしと告げて来よ

【抹消】

こすもすの花 (四、一○、三)

こすもすよ、こすもすよ

わたしの古いこひ心が

おまへの中にのこつてゐて

わたしのむねをしめつけるのだ

おもへば純な子供だったよ、私は

あの花垣のかたはらを

とほりすぎたあの子の顔を

一目で見てとつてしまつたのだつたよ

それだけだつた それだけだつた

木犀の香 (四、一○、一五)

もくせいの香(かほり)うするとわが見るに本の黒土に花ちりしけり

もくせいの香うすれぬこのよひの月の光はすみきはまらず

信太山ニ秋季演習 (四、一○、一二、一三)

なみすヽき穂に出でにける高原の果の山脈雲なびく見ゆ

高原の果の山辺になびく雲うすじろくして山襞(ひだ)すきて見ゆ

芒穂の稚穂の上に風わたりなびく穂先に紅を含(ふふ)めり

唐辛の細葉がくれに赤き實はみのりたれ花いまだもさける

熟れうれし黄金稲田の畦畑に里芋の葉のゆれのしるしも

〇ひむがしの村の家々白々と壁光る見えわれら倦みたり

松林の朝のしめりのすがしもよ木の下笹に茸ひそみつヽ

〇ゆふあかりのこり長しも薄根(すすきね)にのこる雨水白々と見ゆ

夕明り未だも白し谷間(あひ)の池の面のほの明く見ゆ

菊賣 (四、一○、一八)

手の尖端(さき)につめたさ感じ歩きゐて菊賣る人に会ひにけるかも

籠に入れし菊の花株濃緑の葉の上にしるき朝の露かも

月影 (四、一○、一八)

月かげの映り冷しポプラの木枝動かさずしずまりゐるも

露じめり冷き瓦屋根に立ち望遠鏡に月を見てをり

月ぬちの兎の姿くろぐろと望遠鏡(めがね)にうつり更けぬ此夜は

向ひ家の屋根の露霜さはならし[※ちがいない]この月かげにぬれぬれて見ゆ

満月の空に照れヽば生駒山やまの輪郭(かぎり)の明らかに見ゆ

満月の光くまなしはろばろとみなみの山の夜ながら見ゆる

満月の光寒しと見ゐる時屍を焼く臭ひ通ひ來ぬ

村端(むらはて)の死人焼場(しびとやきば)に立つ煙此の月空に流れてゐけむ(煙立ち此の月空に登りてあらむ)

月光の明るき今宵ものかげにいとヾの虫の鳴きひそみゐる

191明星(あかぼし)の光痛しとこれの戸をとざしてわれは寢ねにけるかも

星空 (四、一○、二三)

銀(しろがね)のたまのみすまる昴(すばる)ぼし東の空にこよひのぼれり

すばる星六つ連[こぞ]りてこの秋の澄めるみ空にのぼりけるかも

人のこのわれの東をみけるときすばるのほしは昇りたりけり

生駒ねの北の傾斜(なぞへ)にかたわれの月は眞赤くかヽりけるかも

邪事(まがごと)のまへのしらせと紅き月山のなぞへにゐたりけるかも

高空にあんどろめだの光ありあめの夜霧にいきづき深し

人間の測りの果ての遠さより来れるものぞこれの光は

あかしあかし東の空に照る星の光の色に情 熱(ほとほ)る

東の空に昇る昴、アルデバラン、はてはあんどろめだの星雲を見むと、望遠鏡(めがね)をもちてひたすらにながむれば、

昴なす六連星はしろがねの連珠の如く、あんどろめだの星雲はあやしき人魂の色に似たり。

さてあるでばらんのあかきいろに、こヽろいきどほろしとまでながむるときとなり、ちかくのひといへのへ[家の上]にひと立つとさわぐめる。

をかしともをかし。あやしともあやし。さてもかヽるおもむきひとたびにして、たちまちはなれたるぞこヽろう[憂]き。

星見ると屋根の頂わが立てばおぞ隣人怪しみにけり

星空の空の光にわがすがたさやかに見えし人さわぐなり

丈夫[ますらお]のわれの背高し屋根の上に怪相立てりと人おどろける

人々のこヽろ騒がせますらをのわれは見呆うけつこの星空を

雲の動き (四、一○、二六)

209鬱々(おほおほ)に垂れたる空よソリダゴ[アキノキリンソウ]の花のゆらぎはしばしもやまず

敵のせるトライ[TRY]口惜しと目をそらしわが見る空に雲行き早し(対商大戦)

魚座(ピスセス)の賦(うた) (四、一○、二四)

冷々と秋の気が人の身に迫り

白楊(ぽぷら)の木が葉を落しそめるころ

空の南にかヽるのは

北の魚星座である

光の薄いこの星の集りは

水の美しい池の底

落葉の散りたまつた中を

背の色もうすく、ひるがへり

閃めく小さい魚を思はしめる

その池は山の奥にあつて

平常は人の来ない寂しい池だ

けれど、見ろ、東の空を

血の様に眞紅い月が登らうとしてゐるだらう

彼こそは只一人の此の池の訪問者

でも悲しいことには

人に慣れないこの魚達は

彼が近くへ来たときには

底の落葉の堆積の中へと

一匹づヽ姿を隠して了ふのだ

月は青い顔をして

池を廻り

好意を裏切られたものヽ寂しさに

顔を引歪めてゐる

さうして彼が足音を消したとき

又もや魚達は

ぽつりぽつりと姿を顕はすのだ

可哀想な魚達

そしてそれにもまして可哀想な月

月こそは永久に孤独であり

魚こそは永久に愚かである

焚火 (四、一○、三一)

湿り深き此の夕暮を赤々と焚火もやして人ゐたりけり

仄ぐらき空に羽虫の飛交へる此の夕暮に火はもえゐたり

208焚火燃(も)す人ことごとく背きゐてたき火は独りもえゐたりけり

長塚節の「土」を讀みて感あり作る (四、一一、二)

母(かあ)さん 母さん

畑の隅 青い陶器の壺の中

母さん 母さん

畑の隅 苗代胡頽子(なはしろぐみ)の木の根もと

母さん 母さん

壷の中 ぐみの細根が垂下る

母さん 母さん

私の 白い帷子朽ちました

母さん 母さん

ぐみの花 青く咲いたを御存じか

「末句の二句はうまいね」Y[※ 保田與重郎の書き込み]

こすもす (四、一一、四)

こすもすの花の盛はすぎにけり 花の小さきを従妹は挿(かざ)す

おそ秋の空の冷さこすもすの花は小さくなりにけるかも

記念祭の人出を夛みほこり立つ校庭に咲けりあきにれのはな (商大記念祭一一、三)

川霧 (四、一一、八)

川霧はたかくのぼらず地にはひて赤きともしのゆれて行くなり

きり這へるこの浅宵を人行かずともしび一つ遠くある見ゆ

街中(ぬち)をきり低くはひ丈小(ち)さき嫗(おうな)が二人もだし歩けり

おうな二人ともしびさげて我がまへをさらばひゆくに心いきどほる

わがまへをあるく嫗をぬかんとしさげたるともしにてらされにけり

嫗二人後となりけり何ごとかきりにかくれてもの云ひにけり

こヽろ怖ぢ足をはやめて歩き去りかへりみすればともしゆれゐる

老嫗らの歩みあやぶし提灯のひかりのゆれはつゆさだまらず

幽庭 (四、一一、八)

南天木(なんてん)のくきにつきたるしろだにのかずおびたヾしなにかおそるヽ

なんてんにつける白蝨(だに)とらずして日をへにしかばそが子を産めり

やむなくて殺す親だにをよび[指]もてはぢけばつちにおちて音せず

土におちてまた動かざりしろだにの生命かなしみ取ることを止めつ

白だにの卵かへりて生[あ]れ出づる子だにの数はいかにせむとぞ

◇

わが庭のしぶかきの樹に実れる果の赤きをめでヽこの日ごろ經ぬ

渋柿としれヽどあかしかきの実の色にくはむときによぢのぼる

枝先になれる柿のみとらむとししばしためらふなんのこヽろぞも

木の下にしぶかきをくひそのしぶに口ゆがめたれつひにくひつくす

口中のかきの渋みははなはだし柿のおちばに唾きしばしばす

◇

こぬかあめとなりの煙低くはひ棕櫚の半ばにはひまつはれり

231あさじめり煙昇らず隣家の乾魚やく香はこヽまで來る

厦門[あもい]の港 (四、一一、一五)

南蛮広記を讀みてわが心は神父ども來りし南をおもふ

ろーまんていつくな夢の詩をおもふのである

われは懐ふ、南(みんなみ)の厦門の港

眞夏日の光溢れたるところ

白き家々並びたち

石壁に緑波ひたひた迫る

あヽ 厦門

ひかりの港

南の港

港端れの磯辺には

世にもあえかなる紅き花 白き花

彩々(とりどり)咲き乱れ珍らしき

伽留羅の鳥歌ひとぶ

あヽ 厦門

南の港

ひかりのみなと

さてまた夜の空には

黒々と寄来る大濤の丘

かすかにも夜光(やから)の虫のひかりにまぎれて

南十字(さざんくるす)の星照らすなり

此の時なれや

鐘樓の上

黒衣の神父(ぱーてる) 熱き情に

あな尊と、わが主ぜすす[イエス]のきみのみしるしと禮拝す

あヽ 厦門

かみのみなと

みなみのみなと

あかねさす晝となれれば

海に向へる窓ことごとく開き

窓ごとに乙女ゐてものぬひつヽ

うたふ唱 えぞしらぬ

窓辺なる籠の中

羽美しきおうむ鳥語り

色の海風さやさやと吹き入るなり

あヽ 厦門

こひのみなと

南のみなと

われは又想ふ かの街の

家の壁毎に這ふ

縷紅草の紅き花の

かなしさを

かくして あヽわが夢は

よごとよごとにかよふなり

ああ あもい

かなしきみなと

わがあこがれぞ

ぱらいぞう[※パラダイス]

曲馬團(さーかす)の歌 (四、一一、一六)

(道化うたふなり)

松竹座にヂヤーネツト・ゲーナーの「くりすちな」[※Janet Gaynor Christina]を見る。

さーかすの場あり。まづそこで作つたといふもの。

これなるは こすもす曲馬團

宇宙の果から はてまでも

旅して歩く曲馬團

至る所でもてはやされる

さあさ お入り みて おかへり

さても一座の花形は

銀鞍白馬の王子様

すべての女子にちやほやされる

「眞理」のわかもの 永久(とは)なる若さ

さあさ お入り ほれこみなされ

さてまた一座の女王様(くいーん)は

眞赤な帽子に緑の上衣

うす紅しよーる(ショール)のはでやかさにも

一脉たヽへたしとやかさ

常(とこ)しへをとめ、詩(ぽえーとり)

さあさ お入り みとれておかへり

「眞理」の王子の手下となつて

曲乗 曲藝 いろさまざまの

技(たくみ)を見せるはそれそこに

ずらりと並んだ若者達よ

哲学(ふいろそふい) 科学(しあんす) 二組になり

さあさ いろいろ はじまりはじまり

さあさ踊れや おどり子達よ

青い上衣にうす紅つけて

靴音かろく りずむのだんす

おどれ おどれや 踊子達よ

青い上衣にちかちかするは

浮気男子の熱情(なさけ)の先よ

何をくよくよ 踊子達よ

かあい男とわかれを惜みや

山の烏が啼くさうな

おどれ おどれよ 踊子達よ

「光」のおどりこ 「音」のおどりこ

「色」のおどりこ 「香」のそれも

「語(ことば)」のしらべに 調子あはせて

靴音かろく おどれやおどれ

さてさて一座の御見物衆

下手な踊にお飽きがござりや

おのりなされや 廻轉木馬

まはりまはつておめヽがまへば

お降りなされよ そりやそこが

お前様らの 運命(さだめ)のありか

のらしやれ のらしやれ 廻轉木馬

運命(さだめ)の木馬 神妙不思議の

さても今夜の入りの無さ

運命(さだめ)のあらはし怖いとか

眞理のあらはれいやとてか

詩(ぽえーとり)も気に召さぬ

やれやれ不入りの曲馬團

入りがなければ女も酒も

縁切 すつちよん やんれやれ

まづまづ休まう くたびれた

晩秋の四辺 (四、一一、一五)

霜降りて寒くしなれり庭隅の楓もみぢぬわが知らぬ間に

朝々を寒しと思ひてわがをれば庭すみのかへで紅葉(もみぢ)てゐたり

にはすみにかへでもみぢて居たりけり秋深しとぞおどろきぬ我

柊の白き花々霧に匂ひ今年の秋もまたゆかむとす

ひヽらぎの上枝実となりしづえには白き花咲きまさに散らむとす

町を這ふきりは昇りてあまづたふ太陽の面ながれゐるなり

天傳ふ朝日の光うするヽに見れば流らふ空の高霧

あかしあの並木色づきはらはらとひそかに鳴りて葉を落すなり

260あかしあの落葉しき降るその中を自轉車のりて人来たりけり

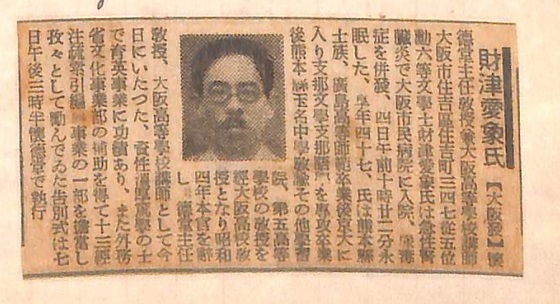

噫 森博元君 (四、一一、一八)

森博元君。京都の人。野球部員にして左翼を守り、対抗試合に安打二本を放ち勝因を作りたり。君は資性淳朴、純情の人にし

て、後輩を懐ふこと篤く、君が勧誘により入部せし余の如きも、

常に君の理解と同情に慰められて委員[※マネージャー]の職に居るを得たり。對校試合数週間前、胸部に疼痛を感じ、一時帰宅して加療し、稍康きを得たるも

のの如く對校試合には平日の如く元気に活躍したり。

夏休初に当り再び症を発したるものヽ如く、又全快の後、二学期始と共に再発し、遂に悲報の原因となりたるは吾等の等しく傷む所、心に忍びざる所なり。

君の性、沈思、粗放なる部の空気に全くは一致し得ざるものありしが如く、尚或る精神的煩悶あり。常に意を一に野球にのみ注ぐを得ざるを己に苦

しみ、人に謝しゐたりき。

今にして思ふ。君が遊撃又は外野を守備し失(ミス)をせる際の、我等の言の不孝なりしを。是亦君をして病の餌となす一原因たらざりしか。併れども君は怒ら

ず、悲しまず、

常に愉快に気持よく我等を導きたり。部員にして、一人の君が罵言を知れるものなく、一人の叱責を受けしものなし。我等はその春風の如き人格に甘えし所無き

やを省みて、 深く憾むるものなり。

ああ森君。我等の兄に対する態度には幾他の許すべからざる点がありしにも拘らず、莞爾として受けて呉れた兄。ほんとうの親しみを以て語る事の

出来た兄。文筆を以て敬はれた兄。 兄の幾夛の思出は、永久に我等の胸中に生きるであらう。

冥せよ、悟せよ。併れども我等、かの元気なりし兄の死したりてふ言を、誠に信ずべくして信じ得ざるを悲しむ。

嗚呼、森君、森君。出来得べくんば今一度生き還つて呉れ給へ。君は死ぬには余りに惜しい美しき心の持ち主なりし。森君、君はほんたうに死んだ

のではないのではないか。

僕丈が夢、恐ろしい悪夢を見てゐるのではなからうか。森君、森君。君の面影は余りにもはつきりしすぎてゐる。森君、森君。あヽ気が狂ひさうだ。乱文も乱筆

も心のまヽを表すことは出来ぬ。

悼 森博元君 (四、一一、一七、一八、一九)

丹波(たには)やまとほつらなりてうらがなし森博元は今はあらずけり (於新京阪電車 一七)

何しかもはるばる来けむ京の街夜霧をりゐて君在まさぬに (京の街)

ちヽのみの嚴父(ちち)の御顔にありし日の君がおもかげかよへるものを (棺前に)

(君(み)が)棺(ひつぎ)の前にぬかづきまなにみつるなみだこらへておとさヾらむとす

両親(かぞいろ)の悲嘆(なげき)おもほえわが涙かくさむとすれ隠さふべしや

君がみ名かはりたれかもまなに満つる涙にわれはさだにみがてき

何しかもわれは来にけむみ柩にのれる学帽たえてながめえむ

ある時はわが手に觸れし学帽ぞ柩の上にまさにおかれたり

学帽の徽章の光まなかひに涙あふれて見ゆといはなくに

森博元今はあらずの嘘言(たはごと)をまさに此の目でみるがかなしさ

君がからだひつぎの中に入りたれ死して入れるとわがもはなくに

いとし子を失ひたまひし慈母(はは)のなげき人の子われやいかでみすごさむ

銀閣への道の暗さよしみじみとひとのいのちをこほしみにけり (國行氏を訪ねて)

比叡の山につらなりのぼるともしびのひかりかなしとふたヽびはみず

暁の巷は寒し君が棺柩車にうつり今いでむとす (霊柩を見送る 一八)

うつそみの君がからだは此の行にふたヽびみざらむたへがてぬかも

すこやかにありし君なれやこのちさき柩の中にいまはおさまりつ

いつしかに忘れてもへやおそあきの京の街ゆく靈柩自動車(くるま)のひヾき

おもおもと空は低しもこぬかあめ君が車にふりにけらずや

君がむくろ燃すとふところ鳥辺山けふよりのちはみ[見]のたへめやも

今日よりはなどみすごさむ大路行く君が車に似たる靈柩車(くるま)を

こさめ降る京のちまたを行きしかばあはれましろに山茶花ちれり (川勝氏を訪ねて)

つちの上にましろにちれり山茶花はかなしきはなとみてすぎにけり

雲のゆき南に疾し幻にきみがすがたのみえにけらずや (洛西にて)

かくのみにありけるものを友もわれも命のはてはかたらざりしか

すヽきほはほヽけにけりなひとみなのわびしむふゆはいまかきむかふ

芒ほにあたる日ざしをつめたしとまなことぢたり光の中に

白き日に眼とづれば君が影かたちとヽのはずあらはれきたる

午すぎて時雨やみたりわが友のむくろは遂にもえはてにけむ

さよどこにこらへかねたり君がおもわものいはずしてありありと見ゆ (夜床に入りて 一八)

何しかもこヽろたへむやありしひの君がおもかげさながらに見ゆ

現(うつつ)にはふたヽびあはじあはじとぞまさに思へば身もふるふがに

273面影ときみはなりけりしかなればそのおもかげになみだながるる (追想一九)

弔 森博元兄 (四、一一、二○)

野球部の弔文、小竹迚[とて]も作れないといふので丸と僕と二人各々作つたが、丸が讀む事になつたので、書いたもの が讀むのがよいことになつた。僕は此の弔文を、 それで葬式の日に胸の中で誦してゐた。

森博元兄

「あなたが死んだ」といふ言葉を私達は未だに信じられない。 丈夫な体をユニフオームにつヽんでグランドを走り、又安打をかつとばしたあな

た、一緒に愉快に語り合つたあなた、

それは皆ほんとうの現実の事ではなかつたか。あの目、あの口、僕等が現に見たそれの持主ではなかつたか。僕等はどうしても此の世界をはなれたあなたを考へ

ることは出来ない。 でもあなたは死んだのださうな、あヽ。

思へば短いあなたのいのちとそして僕等との交りだつた。短い生命の間にもあなたはあなたの天分で出来るだけ美(い)い事をなし、

思ふ存分味はれたかもしれない。しかし僕等との交り、野球部の集りではどれだけあなたは悩んだことだらう。

僕等は謝する。すまなかつた、森君。あなたはずゐ分苦しんでくれたね。グランドでの肉体的につらい練習、これはあなたの死因となつた。それか

ら苦しさをこらへてがんばつたこと。

これもあなたの死因でなくて何であらう。その中でもあなたは笑つてゐてくれた。つらいことがあつてもその為、僕等に怒らなかつた。かういふあなたのつらさ

を知りながらも、

僕等は何らあなたのためになすところがなかつた。それもあなたのいのちの長くながくつヾくであらうことを十分に信じてゐたからではあつた。

かうまで短い命であつたとならば、 あなたのためにも、御両親のためにも、あヽ、もう云つても何にもならない。

併しあなたの死は僕等に何といふ敬虔さを与へることだらう。

この敬虔さはいつまでもいつまでも大高野球部と共につたはつて行つて、その中にあなたは生きてゆくであらう。森君、あなたの生命は永久である。

しかしあヽ、あなたはもう僕等の追憶の中でしか生きられぬ人となつたのだ。あの対校試合にヒツト二本をとばした人、酒を自慢にした人、心のき

れいだつた人、すなほだつた人、

怒りをみせたことのなかつた人、ボールの速さをほこつた人、それらが皆、此の世界の中に起こつたことであつたのに。僕等はやはりあなたの死を信じ得ない。

僕等はいつまでもいつまでもあなたのかへつて来る日を待ちながら、その日まであなたをおもひおもかげにしのんでゆくのだ。でも、何といふさび

しいことだらう。

寒いさびしい冬が来るといふのに、あヽ森君、御両親のなげき、洋々たる前途、そして僕等のかなしみ、さうしたものがもし霊にわかるとならば、

もう一度かへつて来てくれたまへ。男らしくない愚痴なのぞみではあるけれど。

伏して顔前に彷彿する君がおもかげにお願ひする。

たまゆらをわがまなかひに入り来り直に去れどしるきおもかげ (グランドにて)

この土にまた立たざらむ君ゆえに心かなしみこの土をながむ

325まぼろしに君がおもかげこの土にボール投ぐ見ゆさながらに見ゆ

330君が魂あり通ひつヽ此の地に今日も遊ばむ吾には見えなくに

わがまへに並びゐませるみはらから[親類]ことごとく泣けばわれも泣きたり (葬の日に)

332君が友のかぎりつどひて泣きしとき堂の外には小雨降りたり

冬来 (四、一一、二七)

一

友よ手を握りあつて眠らう

せめて残つたわれわれまでもが離れ去らないやうに

君は手を握ることによつて死をさけうると思ふのか

此の世はもつと頼りないものだよ

友よそこまで云はないでくれたまへ そしてともかく

手を握りあつて眠らうではないか (森の死後、部員の人に寄す)

二

冬は野に来て

菊の花弁を凋ました

女は襟巻をまいて

首のあざをかくす

僕は黄色い顔をして

極光(オーロラ)の夢を見る

三

憂鬱耐へ難くして

戸外(そと)を歩めば

収穫(とりいれ)の時季(とき)なり

人々悉く稲を扱ふ

他人の働けるを見ては

わが腐りたる胃の腑

疼き始むるなり

ああ懶惰の血は

わが体内に遍し

東山 (四、一一、二一)

ひとひとりはふりてのちのあとつかれ電車に乗りて東山に到る

知恩院の大き甍よわが眼の下にあれどもいよヽ巨きくし見ゆ

清水の裏杉山の蔭斜面羊歯の瑞葉はおほひ茂れり

裏山のなぞへ一帯を羊歯の大葉おほひ下りて道に迫れり

夛羅の木は白くなれりけり杉山も霜洩るらむと道を登るも

眼下の谷を埋むるもみぢばの下びの道を人行くおとす (清水)

やヽにして人は見えたりもみぢ葉の下照る道にふさはしからぬ

清水の音羽の瀧の名はよけれかけひを傳ひおつる細水

282紅葉(もみぢば)の下の流にうすき濃きもみぢしづみて流[ながれ]動かず

291雨霧はこの杉山の杉幹にしづくとなりて光ながるヽ

冬來 (四、一一、二八)

夕暮の小庭に立ちて梧桐の枯はをもやし心しづまる

蒼桐のかれ葉柄はもゆる時音をたつなりかすけきものか

あをぎりの枯葉の焚火けむり立ち白さヾんくわの枝にまつはる

山茶花は夕の闇にさだかなり風おちたれやさゆらぎもせず

山茶花の白花のもつ明るさは此の夕庭に君臨しゐる

初冬の空のなごみのさ中より鳥一つ出で視野を横ぎれり

陽の光あまねきみちの白ひかりくもの糸ひとつ見えて消えたり

299夕空はなごみにけりな棕櫚の木の葉がひに見ゆる星影のさえ

憤怒 (四、一二、七)

本宮清見君を理事にしやうと推したが、宣傳の下手と文二甲の不熱心の為に一二○対七○で大敗した。懦子[※小心者]俣野を理事としたのは学

校側にも悲しむべきだけれど、仕方がない。皆が本宮を知らないのがわるいのだ。

朝庭のひひらぎ苗に見入りゐてこの静けさに死なむとぞ思ふ

都會(まち)の囂音(おと)田舎の家の庭にゐて何かおさるヽ心にきヽし

まちのおと大き壓力(ちから)と迫り來ぬ此のあさ庭にひそまりゐれば

都會のおとつばらにきけば往きかよふ電車の笛の音もまじれり

都會の音の持てる力は二百万の人間の呼吸のもてる力か

まちのおとたえずひヾきてつきざりと八角金盤(やつで)の花を見つめてゐるも

まちの音耳にきヽゐて目に見ゆる柊苗をゆらぐとぞ思ふ

大いなる心の怒耐へ難く活山茶花の香(かほり)を嗅ぐも

花絶えて入りしことなきはなづヽ[花筒]に花を活くるも怒の仕業

友よ 悲しむな

象牙の塔を出たのは

他人のためにとではないか

散文的な人間でない己達だ

再びあの塔へ帰らうよ

塔は月の光にぬれてゐる

安息がそこに待つてゐる

己達はそこで

又、生命と詩を語らうではないか

301塀外(へいのと)の樹の赤き果(み)は近づけば蔓すがれたる烏瓜の實

懐疑 (四、十二、十四)

此の樫の大木の根元に

子供の幾年を過して

私は夛くの旅人を見た

その中で最も忘れ難いのは

破れ馬車を馳けらして

光明の市 ―と彼は云ふ― へ

去つて行つた彼

私は子供心にも

もしや彼の破れ馬車が

光明への障碍となりはしまいかと

疑つたのだつた

童心を失つた此頃の私には

彼の破れ馬車が

市へ行き着いたかどうかまでも

疑はしくなつて来てゐる

併し市までの荒野を

車をのりすてて歩く彼

或は心屈して途にうづくまる彼を思ふは耐へ難いことではある

小春の暖さ (四、一二、一九)

五十年に一度といふ今年の小春の暖さだつた。その長さもずゐぶんつヾいて十一月の終から十二月の半過まであつた。

十二月の初といふに此のぬくさたんぽぽの花を道にみつけたり (帝塚山)

きまぐれのぬくさにのびし豆の芽はつヾきて来る霜に枯れるとか

313方々に櫻咲くとふあたヽかさおそれ心にありがたがるも

山茶花 (四、一二、二三)

さヾんくわの植込中のくろ土はおち花びらにいよヽ黒しも

山茶花のはやく落ちたる花片はやヽくたされて黄に染りゐる

山茶花は盛過ぎしかつちのへに落てる花片かさなり満てり

317山茶花のおちはなびらにみちてれるこヽの細路来む人もかも

童子と野火 (四、一二、二四)

夕ぐれの枯野の上に赤々と野火をもやして童(こ)等ゐたりけり

赤々と野火のほのほの靡く後童子等叫びしたがへる見ゆ

あかあかと野火は盛りになれりけりほのほの中に童子等はゐる

童子等は危ぶみ心つきにけむ上衣をぬいで炎(ほ)を叩きゐる

322野火消えぬ焚火のすすを童子等は叩(はた)きおとして上衣着てゐる

除夜 (四、一二、三一)

ゆふあかり冬木の梢にしろじろと雲かヽりゐて動かざる見ゆ

ほのぼのと心うれひて大年の夜空ながめてゐたりけるかも

おほどしの夜を深みて一つ星雲のきれまに照れる寂しさ

魍魎(すだま)など荒ぶる夜てふおほどしの夜空曇りて重たきものか

(第1巻終り)

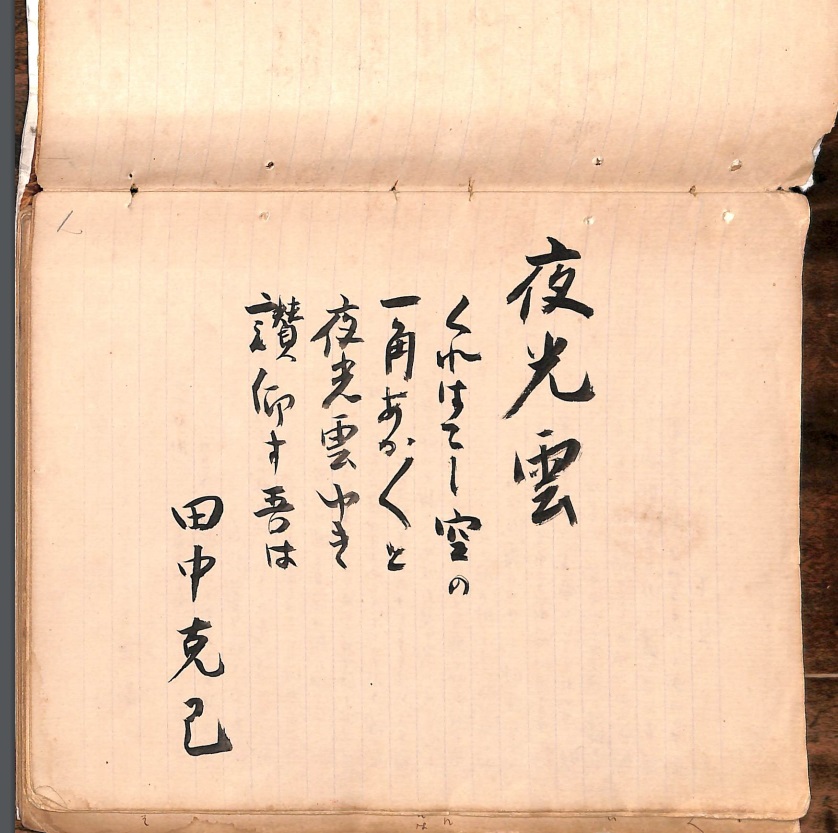

「夜光雲」第二巻

昭和5年1月1日 ~ 昭和5年6月12日

20cm×16cm 横掛大学ノートに縦書き(103p/①ノート)

昭和五年 夜光雲 巻二

新春吟行 (五、一、一)

父と共に南和の九帝陵に至る。天気晴朗、暖かにして新年にふさはしき日なりけり

神武天皇畝傍山東北陵

神武の帝のみさヽぎ木を繁み百千鳥どもこもらひ鳴けり

何の鳥かこもらひなけり畏みに畏こみまつり吾は禮拝す

綏靖天皇桃花鳥田岡上陵

桑畑の傍への道をゆきしかば雀おどろきとび立ちにけり

雀どもおどろき立てど桑の枝を移(ゆつ)れるのみに畑は離れず

畝傍山山を低みて頂に社立てるが明らかに見ゆ

安寧天皇畝傍山西南御陰井上陵

ほこすぎの立ちは静けし道の辺の安寧陵をおろがみまつる

懿徳天皇畝傍山南繊沙溪上陵

橿原神宮

身狭桃花鳥上陵宣化天皇

みさヽぎにまうでし帰るさ藪中に尿(しと)せむとすればやぶ柑子の實

めん竹の秀先のゆれのかそけきみち荷物を負ひて乙女来るも

高木なす淡紅(とき)山茶花は屋根の上にその淡紅花を落してゐるも

淡紅色の山茶花屋根におちたまり屋根の傾斜を滑らずにゐる

淡紅色の山茶花美[い]しと見呆(ほ)るればその下つべに南天の朱実(あけみ)

南天の朱実さはさは塀の外(と)に垂れ出で道にかぶさりゐるも

葛木の深(ふか)山襞に炭焼の煙うもりてのぼらざる見ゆ

裸木となれる櫟(くぬぎ)の林ごし天の香久山見えわたりけり

久方の天の香久山落葉せる林の彼方に見えて低しも

孝元天皇剱池島上陵

陵の繁樹の隙ゆ堀の水かぐろに光り波立てる見ゆ

剱のみ池の水にかいつぶり一つゐると見れば又一つ見ゆ

かいつぶり池に浮きゐて水潜り遊べるなれどその場動かぬ

日は今しかげりとなりぬ岨道をさむざむしとぞ思ひ初めけり

やヽやヽに雲は過ぎたれ遠方[おちかた]の家の白壁光り出でぬる

みはかせの剱の池の水へだて光れる生駒さむしとぞ思ふ

さみしらと云はヾ過ぐべし白々と倉梯山に雪つもる見ゆ

雪おける山の空には元日の日子あたヽかく照りゐたりけり

天武、持統天皇檜隈大内陵

ひようひようと凧(たこ)のあがれる空の色和みきはまりたふときものか

ひようひようと凧は揚がれり大空の澄みのとほりにその色しるし

細き路まがりくねりて檜隈[ひのくま]の大内陵に登り至れり

日かげりて風出で来るさうさうと陵樹とよみて烏とぶなり

陵の枯高松に烏ゐて一度飛立ちまた止まりけり

陵にのぼる坂道のぼりゐて烏飛べるを同じ高さに見き

此處の野は雲の蔭なれ遠山の葛木山は襞々光る

文武天皇桧前安古岡陵

みかんなれる丘を越ゆれば文武陵繁木はろばろ見えそめにけり

我が行手さへぎる山の南の南淵山は二上をなす

野の道を来りて長し遠方に日の丸揚げし村の見ゆるも

48消防の出初なりけり学校の庭に白々水噴き騰(あが)る(高々水噴騰るなり)

欽明天皇檜隈坂合陵

越の岡眞弓の丘び我がゆけばうねび青山見えがくれすも

岡宮天皇の陵にまゐらず

舎人等が泣(なみだ)なきつヽ作りけむ皇子のみ墓にまゐらず帰る

35南の佐太の丘辺の陵を心こほしく思ひつヽ帰る

41楢の木は葉枯れつくせど木を離(か)れず梢さやさや音立つるなり

斑雪(はだらゆき) (五、一、三 於花園運動場)

きその夜降りにけらしも生駒山なぞへはだらに雪降れる見ゆ

大空と地を劃(かぎ)れる雪の線一筋にしてしみじみ白し

斑雪未だも消えず山の尾根につもり日を経て根雪となるか

雪雲は低く下りて生駒山尾根すれずれに南に走る

40雲の動き眼に見えて疾し末端は今南に山を離るヽ

その日 その日

小夜更けて尿に起き出で冬の木の梢に高く星光る見つ (一月五日、保田来る)

小夜更けて庭木の梢吹き通る嵐に衝(あた)り吼(たけ)るを聞けり

夜更けて歸り道べに風寒ししみじみ思ふ命なりけり (一月五日、始業)

しみじみと命かなしみよるふかくかぜさむきみちたどるなりけり

雪明りあかかりければ夕畑の畝のつらなり果(はて)までさだか (一月十一日雪降る)

雪つもりうれしかればか男の児暮れし道べに雪釣りゐるも

溶雪の水気(みづけ)昇りて此の宵の月は朧に曇りたりけり (一月十三日)

49畑葱の秀立ち鋭(と)けれやしろがねの雪の大野に青條(すぢ)をなす (一月十五日)

冬日かげ (五、一、二二)

鷄のこゑのかそけき朝にして白水仙花開きたりけり

吾弟(わおと)らと焚火もしつヽ水仙の一つ花咲ける寒しと見たり

朝日子のなヽめに射(さ)せる水仙の一つ花の色はさむざむしもよ

野の上をつぐみむれとびわたるとき高圧線をよぎりたりける

高圧線の電柱のつらなりはるけくて野のはたてにも絶えずありけり

55冬野には藁鳰[わらにお]ありて夛ければ遠くのものはかげりにありけり

友眞のL.L.[LOST LOVE]をかなしむ (五、一、二二)

友よ、野の高みに行きて角笛(くだ)を吹くべし

併らば群れ咲ける野いばらは

處女子のほヽゑみを汝に送らむ

子どもらよ、晝顔咲きぬ、瓜むかん──ばせを [芭蕉]

青葱 (五、一、一五)

大雪が降つて野も道も一面に眞白だ

下駄の歯に挾まる雪に苦しみながら

僕は道を來る そしてドキツとして立止る

一面の白さの中に これはまた何といふ

生々とした青さだらう 葱畑だ

僕はその青さに生命とその燃焼する熱を感じ

わけもなく嬉しくて立つてゐたのである。

雪明り (五、一、一三)

雪の積もつた夜遅く僕は家への道を辿る

その道の明るさよ 雪明り。

こんなに遅く遠くの村──それは僕の村──が

はつきりと見え

それから長い長い畑の畝が

その終りまで見えるのだ

青い焔 (五、一、一六)

南の空にはオリオン星座が來てゐる

參星の連りは東西の方向を示し

屋根の棟と平行である

(そんなことはどうでもいヽ)

見ろ オリオンの星雲を

青く青く燃え上りもえあがるそれの焔を

焔の色は冷たい青だけれども

石炭ガスの完全燃焼状態も青い焔だつたね

僕は彼に天上の不平者を想ひ

星占に依つて兵革を知つた古の支那人の心を

如実に感ずるのである

カノープス (五、一、一六)

南の 地平線下の見えない星

南極老人星カノープス。

僕の心を惹きつけることこれに若くはない

何故(バルーム[Warum])? 見えないからだ

同じ理由で僕は毎夜棕櫚樹下に

未だ見ぬ麗人の貌を想ひ画くのである。

寂 (五、二、二)

寂しさや南天の實は虫つかず

さびしさや丹波山残す雲の色

さびしさや北山時雨庭に満てり (西垣君をおもひて)

白々と道が光れば飛ぶすずめ

青木の實今日は根本に三つ落ち (庭にゐて)

うれしけれ雲がとぶとき地にもかげ

くらやみに流は見えね水の音 (五、二、八)

またもまた死なむ心につかれける

夢の白椿 (五、二、八)

一日、夢に御母を見る。別れ奉りてより十幾年。面影ははろかにとほくいにけり。

夢さめてのちあまりの悲しさに作れる歌 五首。

一、かあさんと呼べど

返らず

後影霧にかくれて

行きたまふなり

二、御母の影を

求めてゆきしみちに

白く咲けるは

何の花ぞも

三、道の隈に

花咲けりしが

かなしけば

60 頭うなだれさだかには見ず

四、しろつばき

葉隠りにして

咲きたるは

はヽのみおもに似たりとぞ思ふ

五、御母の御声

聞かざる幾年ぞ

庭に咲けるは

白玉椿

野火のあとの灰の下には (二、四)

青草の

早萌え出でて青かりにけり

早春の下萌草は

枯草に 野火盛るとき

62な燃えそと思ふ

百舌鳥を病床に聞く (一、二五)

いたづきの床にいねたるわが耳にもずはきこゆれ姿見えずかも

百舌鳥のこゑ高くなりぬるわが庭の椋の木末に今か来ぬらむ

65やヽにして飛び去りにけむもずのこゑはろかにきこえやがてやみつも

百舌鳥聲到床中

其姿不見高或低

高而懷停於庭樹

低者悲去我近辺

[百舌鳥の聲、床中に到る

其の姿見えず、高く或は低し

高ければ庭樹に停るを懷ひ

低きは我が近辺より去るを悲しむ]

新谷君を訪ねて不在なりしかば待てるとき (五、二、一二)

久しぶりに歌をかたらむ久しぶりに御画ながめむとわれはきたらし

もみぢばのすぎしかたらむときたれども君遊行してかへりまさぬに

待つことしばしになりぬまたの日に心のこして今はまからむ

君の室に永島君の遺影を見る

むかしむかし君とかたりしことの葉はすべて忘れぬ君は忘れず

70人間の心かなしく信濃の山の

雪に入り 命たえけむ涙ながるも

そののち新谷君かへり来り歓談す

月夜の酔漢(よひどれ) (小林正三に)

二、一○夜、北村にて野球部送別会をなす

月はてるてる。街の上 青い光の石だヽみ

をどろ踊ろと出て来たが 足はもつれるからだはほてる

月は三角 街は坂 青い大気の海の中

泳ぐわたしにつきあたる 女(ひと)のまなざし眞珠の光

雪と山と (五、二、一一)

今津の英雄叔父を訪ぬ。盲膓炎なり。

青ぞらに頂の雪かヾよへば西方浄土尊しと思ふ

はろばろと山のいたヾき遠くして雪は光れり日は雲を洩り

いりつ日は山にかくれて山の襞くろき中より煙たちのぼる

ゆふさりの山襞くろし頂につもれる雪はまだくれざるに

75みちのゆくてにたヾにむかへる武庫山ゆ風は来りぬ此の夕ぐれを

91病める叔父を助けて風呂に入れしことち[血]のしたしさをいたく感ぜしむ

増田正元 (五、二、一七)

菊池君にきく。彼は去る寮の送別会で泣き一座を感動せしめたと。(菊池は僕に似てるといふ。)

増田君。

君は知つてゐるだらう。

純情は年と共に去りゆき、Egoの波は年毎に人に食ひ入ると人の云ふのを。

今僕はこの定理の験証者[ママ]として再びこの語を君に思起さしめる。

誠に君の有する純情は美しく愛すべく、

例へば 樹の根に咲く水仙の花の如しである。

けれども僕はこの純情の花が水仙の花の如く、

時至れば凋むであらうことを期するを欲せない。

故に僕は断然君に告げる。

君の純情をして永久のものたらしめよ。

君が周囲の雜草にふるヽなかれ。

雜草を刈る役は僕が引き受けよう。(否、誰か適任者はゐないか?)

菊池眞一君に別を告ぐ (五、二、一七)

もろもろのこと嘆きつヽ冬の夜にのみしコヽアの香は高かりき

君とともにコヽアのみつヽかたりけるまどゐのよるは幾夜なりけむ

陽光さす道に立つ我(あ)をとりたりし君の寫眞は顯像(あら)はれざりき

君とともに歩みし道にコスモスの花咲けりしを未だ忘れず

君といふ友もてることなまけものヽ吾のなまけを少し輕からしむ

寛(おほ)らかにわれがたわけをゆるしける人の一人に別れむとする

心斎橋筋を歩きて (五、二、一九) 小林、豊田と。

自己嫌悪はげしき時にまちあるきわが身しばしばふりかへり見つ

あかあかと陽の沈むときわれがみを心ふかくもいとひたりけり (大丸にて)

ゆふさりのけむりおほへる街のをち陽はしづまむと下るなりけり (同)

映画(シネマ)の恋も羨(とも)しくなれりかくばかりわれが心は人をこふるか (明治屋)

しみじみとおのれをにくみあるくときさびしきところ心斎橋筋は

山にゆきて感ずるさびしさをゆふぐれの人のぞめきの中にゐてする

かき舟ゆけむりは出でてほのじろく川面になびき夜(よる)とならんとす (戒橋)

此のとほりゆきかよひつヽ年をへてサラリーマンとわれはなるらしき

90かくのみにかなしかりしかゆふぐれを街にゆきかふ電車のふえは

SLOGAN OF FEMINISM

FEMINIST96ハBUS又ハ電車ニ於テ女性ニ席ヲユヅルベシ。

(FEMINISTノ顔面筋ハ絶エザル緊張ニ硬直シテヰル)

FEMINISTハ女ノ顔又ハ体又ハ四肢ヲ見ルベカラズ。

(FEMINIST曰ク、「何ダツテ世ノ中ハコンナニ女ガ夛イノダラウ?」)

陽炎(一)

しみじみと春らしくなつた。方々で梅が咲いたといふ。反対にスキーの話をするものもある。

でも野原の土筆、蕗の薹、やはり僕の一番好きな早春の気候になつたのだ。もうすぐ試験がすめば生駒山か六甲へでもゆかう。

(五、二、二三)

かぎろひの野中にいねてのヽ果ゆ飛行機くるを見まもつてゐる (一九)

飛行機はわがまつかうをよこぎりてつばさ閃めかすその瞬間を

あたヽかき光よろこびのに出でてかれふ[枯れ生]のなかにつくし見出でつ (二三)

このぬくさかりそめのものと思ひしが土筆を見れば春去りにけり

96方々に梅はさきけむとほくもりあたヽかき野に出でて思へる

99はこべらは花をたもちぬいづくにかひばりひそみてなく日となりぬ

庭石の苔とは赤しおちつばき

うつぶせに椿の花はおちにけり

WEISSE HOELLE[※白い地獄:邦題「死の銀嶺」] (五、二、二一)

弁天座デ此ノ映画ヲ見タ。從来ノ山獄映画ノ中デ一番好イモノダサウデアル。

成程雪崩、峯ト雪、雲、夜ノ月、学生ガ雪崩ニ埋メラレル所、博士ノ死ンデヰル所ナドズヰ分ヨイ。ソノ割ニSTORYハハツキリセヌト思ツ

タ。

ソレデ歌モソノ方面ノハ出来ナイ。出来テモワルイ。

南風みねにきたれば峰の雪ゆるび[緩び]くづれて雪崩となるも

ゆきなだれとヾろとなりてピツ、パリの斜面を下り人を殺すも

pitz・palü の峯に照る月おしかくし雲は流れぬ峯はくもるも

たまきはる若き命のたへがたく来りし子等は雪崩に死にき

ゆきなだれ迫るを仰ぐたまゆらはいのちしみじみかなしみにけむ

救助隊のかざす炬火(かがり)のもゆる炎(ほ)をふもとの里に人々ながむ

104峯の火はつらなりうごきはろばろし昨日も今日も人は帰らず

しろがねのつらヽよそへる雪の洞に人はねむれり洞一ぱいの聖光(ひかり)

106雪ぬちにとはにねむりてかへらざるひとのむくろはとめずともよし

EIN HIMMELISCHES DRAMA[※天の話](五、三、三)

此頃の星空を眺めると、ほんとうに心を動かされて痛いやうな気がする。

天界一の明星、天狼、參星、それに西空には昴が。そこでこんなひまな想を練つてみた。

「この詩はうまいです(F)」[※湯原冬美(保田與重郎)による書き込み]

將軍參は刃を女の胸に擬[あ ママ]てた。

彼の眼は赤く 刃は蒼い焔を発する利刃である。

俺はお前を殺すとその眼は語る。

女は苦しく身を顫はせ、

やがて滂沱たる涙が頬を打つた。

夫よ。私を殺しなさるとか。

えヽ。死にませう。けれど・・・・。

女は夫の背後に二児を認めたのだ。

忽ち女の心に母がよみがへる。それを通じての生への欣求。

女は激しく体(み)をゆすり、否と答へた。

二児(ふたり)がこちらへかけて來る。女は手をのべた。

でも夫は無情である。否、忠義のためにである。

刃は迫る。女は逃げた。涙の眼と蒼白な顔は、

母と妻の葛藤を語る。

さうして二人の後からは泣きながらいたいけな子供が追掛ける。

こけつまろびつ。

──かうして皆、舞台を去った。── 朦月夜となりにけるだ。

參 ORION座

女昴 SUBARU(PLEJADEN)

双児 GEMINI座

陽炎(二) (五、三、七)

到るところ椿の枝に一杯に花咲く春となりにけるかも

わが方にむかひてさけるべにつばきしべの黄色はあざやけきかも

べに椿一番はじめ咲きたるは早やおちにけり青苔の上に

べにつばき苔のつきたる庭石におちてしみじみ赤かりにけり

寒き間たまご生まざりしめんどりらまた生み出しぬ春となれヽば

蕗の薹も雜草の芽も出に(もえに)けり土をながめて一時をくらす

臘梅は散りにけりとふ迎春(わう)梅[黄梅オウバイ]は今をさかりと咲きにたらずや

南天の実は黒ずみぬ樫の木も葉落としそめぬみ冬はつきて

115わが庭の朱実つけたる木の名前しらざるまヽに實は落ちそめぬ

閑日庭を掃く (五、三、一二)

庭の樹のこずゑをわたるかぜのおとたえてはきこゆ唱をおもふも

木斛とかしのおちばをはきあつむ常磐木なれば葉のいろぞ濃き

煙突の掃除をせむと屋根にのぼりいらかの彼方にいこま山見つ

かそかにいのち生けらむ倉屋根の棟につくなる青苔のごと

枝さきの夏みかんの實屋根にゐてわれはもぐなりやねよりは下

此のむらはにれの高木の夛くある今日をはじめて屋根にのぼれり

122下よりはやはらかに見ゆるかや屋根もかやの莖なれば足を傷けつ

落ちる將星(二幕二場) (五、三、一二)[※この一行のみ]

The Time of Love of Love (5、3、18)

Otome-ra no yasashiki Kotoba horishitsutsu

Kyohmo chimata ni ide-ni-keru-kamo!

Tawaketaru Uta o tsukuru mo Otomego no

Kokoro horisuru Aware to omoe!

Akarabiku Otome ohkedo yase-otoko

Ware ni koisuru Hito wa ara-zu-mo!

Naniwa otome Kazu wa Iku-tari,Hitori dani

Ware wo omou ga naki-zo sabishiki!

Machi o yuki,Yama-kawa wo nagame

Sora wo miru-toki

Koishiki monoka Otome-go hitori!

Hana o miru mo Otome o omoi,Uta o kikumo

Otome o omou Tawake-o ware wa!

Yohyakuni Koi-uta tsukuru Yase-otoko

Mukashi no Ware wa warai-tari-shika!

[ 恋を恋する時

乙女等の優しき言葉欲りしつつ今日もちまたに出でにけるかも

たわけたる歌を作るも乙女子の心欲りする哀れと思へ

赤ら引く乙女多けど痩せ男われに恋するひとはあらずも

浪華乙女 数は幾人ひとりだにわれを思ふが無きぞ寂しき

街を行き山川を眺め空を見るとき恋するものか乙女子ひとり

花を見るも乙女を思ひ歌を聴くも乙女を思ふたわけ男われは

やうやくに恋歌つくる痩せ男むかしのわれは嗤ひたりしか]

春 (五、三、二二)

春の風だよ、みなみ風

どこかでなにかヾ匂つてる

あヽ沈丁だ、沈丁花(げ)

春の月だよ、おぼろ月

どこかで何かヾ鳴つてゐる

あヽ波の音、春の海

春の空だよ、うすぐもり

どこかでなにかヾうたつてる

あヽひばりだよ、畑の空

春の山だよ、みどりやま

どこかで何かヾもえてゐる

あヽ山焼だ、 冬草だ

友Tに (五、参、二十二)

此の年月を夢みて來た

たつた一つの望である

一杯(ひとつき)のコヽアのかくばかり

苦かつたことが今私を悲しませてゐる

夢とあこがれのそれは

甘いほのかな匂(かほ)りのあるのみもの

そしてその気(アトモスフエア)の中では

私はいつまでも不快を感じなかつた

今私の胸を充すは

ひたすらな後悔である

私は遠き昔、バベルの塔を築かんとした人々

又すべてを黄金となさんとの夢を

実行にうつしたマイダス王を

限りなく卑しめる

私達人間が自分の悪を

他(ひと)の中に見出すときに常になす如く。

× ×

あヽ私は又更に夢を探さなければならない――

大洋星(オセアニア[※冥王星])発見さる (五、三、一六)

即その頌歌

庭松の細葉のはがひ一つ星

鋭(と)く光れるは空清みかも

春を歩く (五、三、二五)

妹の卒業式の日、心屈して長瀬川を遡る。

あまぎらふ光あふれて春ばたにあねもねのはなさきにけるかも

小川のむかうの畑のあねもねはあざやけきかも歩みをとヾめみつめたりけり

しねらりあ[シネラリア]のくれなゐのはなのもつ光ひかりつよければたえがたしと思ふ

中学の古き建物の中庭にこぶしは咲きぬ花は白きかも

【抹消】今を盛りのこぶしの花は白き鳥のとまれるに似たりと思ひて眺む【抹消】

はるあさみ葉いまだ出でざるこぶしの木裸の枝に花みちさけり

川ばたのたんぽヽの花凝視(みつめ)ゐる人をしみじみながめて行けり

枳殻[からたち]の垣根のよこをとほるとき萌えなむとするその芽を見たり

春鳥のこゑをこほしみ川ぞひを二時(ふたとき)きたれなほも行かむとす

橋の上よ流れを見るも水をきよみ底砂も見ゆ魚はゐざりけり

橋の上よ流をみつむるわれのうしろ自轉車の人とまる気配すも

流れのうはびの波にさす陽光(ひかり)川底にうつり常にうごきゐる

葛木も二上山もかすみたれ川はながれて西にゆくなり

川上の二上山をかなしと思ふわが足もとを川は流るヽも

× ×

墓垣の茱萸の木の実は熟れたれど人とらずして地におつらめか

45墓垣のぐみの朱実を手にとりしが食ひはえ食はず他人(ひとも)さなりけむ

落ちる將星(二幕二場)

人物

汪林塘 將軍 四十四、五才

李行七 部下の兵 二十七、八才

その妻 二十才

幕僚一、二、三

兵卒一、二、三 其他大勢

時

支那近古乱世

處

中部支那、平野中の陣営

第一幕

秋、陣営の外で李とその妻とが坐して話してゐる。敵営の炫火がほのかに見える。

妻「そんないろいろの眼にあつてきましたの。でも今かうしてあなたとお話してゐると皆(みんな)とほい昔のことの様に思はれますわ。けれどや

はり思出すとつらかつたことですのね。もう私には二度とそんなめにはあふ元気がありませんわ。ねえ、いつまでもかうして、あなたのおそばにゐ

られる工夫はないでせうか。」

李「わたしもお前とは別れたくない。殊に今の話の様に苦しいめをしてきたとあつてはよけい帰されない。併し私は一兵卒だ。將軍でさへ女を召し

つれてゐられないのだから。お前と一しよにゐることは、徒に物笑と同僚の反感の種となるばかりだ。困つたなあ。」

妻「將軍様にお願ひしたら何うでせうか。大変お情深い方ださうですのね。実は私、先刻お目にかヽりましたの。いろいろ私の事を副官の方にお

きヽなさつてた様子ですわ。」

李「うむ。」(考へこむ)

兵一、二、三出で来る。

兵一「李君、將軍の急なお呼びだ。」

李「何、將軍が。(妻の方へうなづいて)お前のことかもしれないなあ。」 [※この文章ここで終り。]

歸郷 (五、四、七)

増田と松竹座で見るUFA映画[※ドイツ、ウーファ社]

流土風吹來蕭々

寢虜屋聞朋虜歌

聲如哭愀々迫耳

將泣聲不発 涙雖溢不流

郷遥妻子影將薄

情愈厚豈可耐乎

[土を流す風吹き來り蕭々たり

虜屋に寢て聞く、朋虜の歌

聲、哭す如く愀々として耳に迫る

將に泣んするも聲を発せず、涙溢ると雖も流さず

郷、遥かにして妻子の影、將に薄らがんとす・薄[せま]らんとす

情は愈よ厚し、豈に耐ふるべけんや]

ふるさとはこひしきところ はしけやし妻子(めこ)のゐるところ

よひよひの夢にみえきて豈たへめやも

ともどちのうたはかなしも なつかしのふるさとさりていく年經ぬる

故郷はかへらざらめやも しらくものたなびけるかたはるかなれども

× × ×

我家はなにとなけれどうつしみの心しづまりい[居]の安きところ

久々にかへれる家のわが室にかはづを聞くも春闌[た]けなむか

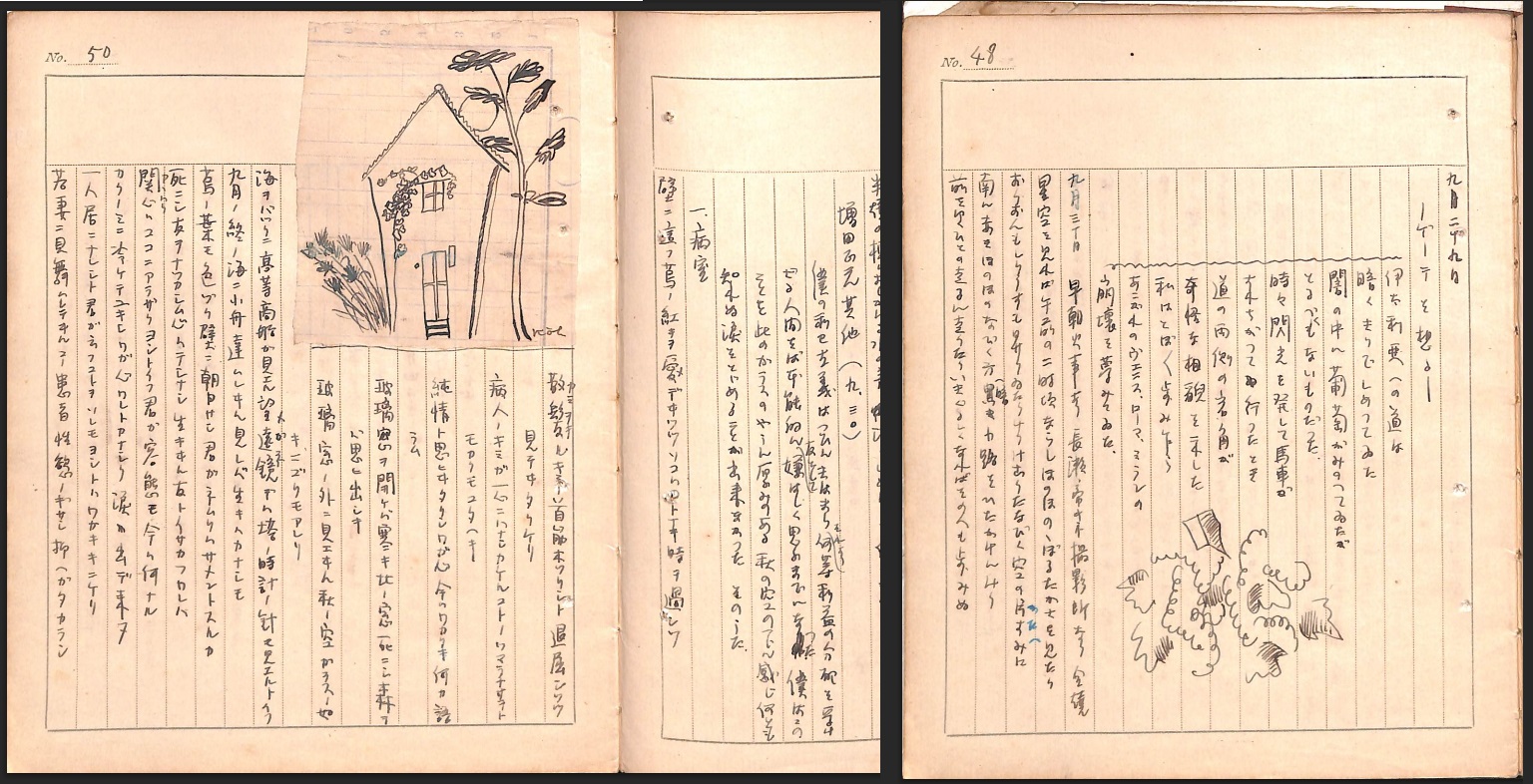

仲春 (五、四、八)

合宿で球を追つてゐるまにいつしか春は盛となり、梅も桃も散り、桜の季節になつた。木の芽が立つ。菜の花が咲く。なにかしらないが淡い愁

が心にひそんではなれない。

木の芽の匂ひ風にまじりて來るよるは虎杖(いたどり)もてる人と乗りあはす (電車中所見)

つヽじさへ咲きにけらしな乗合の人のみやげのかざしに見るも

水ぬるむ小田に集り鳴く蛙 畔(くろ)にはよらず声はとほしも

田のまん中につどひてなけるかはづ子ら姿は見えね水ゆらぐところ

ほのぼのとうれひわくときかはづ子のすだく声さへかなしと思ふ

かはづ子らおのが妻よび鳴くこゑもさびしとおもふ心悒鬱(いぶ)せみ

青春のうれひはこれか春の空何か流るを仰いで止まず

西風(にし)ふけば臭ひはげしき溝川の岸のきんぽうげ花繁(し)みもてり

諸木ども芽をふきたればわが庭はくらくさびしくなりにけるかも

蛙らが冬眠ゆさめてぬけ出でし穴夛き野によめなつむ人

わかき日もつひにはすぎむ櫻咲くみちをあるけばその匂ひすも

162幼なごひ思ひもいづるそらまめの花はさかりとなりにけらずや (Fさんに)

緑の風景(DIE GRUENE LANDSCHAFT)一九三○、四、一四

古庭の隅々まで草木が芽をふき

庭はくらい幽かな光のすみかとなつた

私の持つ純水(ライネバッセル[Reine Wasser])の杯も

何時の間にか濃い緑色に変つて了つた

それはその上にかぐはしい匂をたてる

僕はそれを飲んだのだつた

苦い味だつた

その液体が胃を通り膓を通つて行く進行状態がはつきりわかつた

膓を通るには随分長くかヽつたが

その苦みは少しも吸収せられなかつたらしい

何故かなら僕を構成する有機体は

その液体の排泄と共に

また元のだらけたものに止つてゐることがわかつたから

それにしても此の緑の風景は秋までつヾくんだつたなあ

花々に奉る頌歌 (一九三○、四、一四)

花を愛すること、れみ、どう、ぐうるもん[Remy de Gourmont 仏詩人]と何れぞや。

詩は・・・・それそれ勿言、勿言[言うなかれ]。

「此もおもしろい (F)」[※湯原冬美(保田與重郎)による書き込み]

矢車草は英吉利の娘さん。つんとすましてスカートに風があたるぢやござんせんか。

山吹の花は黄泉の國の王女。くらい顔をしてお父さん[※大國主神]の邪慳が気に掛かる。

はこべ。 小(ち)つちやな娘さん。お米を買ひにまゐります。アラア、困つた、銀貨(おかね)をおとした。泣いてる、泣いてる。

たんぽヽ。私のことぢやないでせう。私は金貨。

萱(すげ)。俗なことは云はない、奥山の仙人だ。

辛夷。 白靴を木の枝に引つかけた。女学校の生徒さんが体操の時間に。

菜の花。 田舎育ちだけれど情の厚いことでは負けないよ。

椿。 お嬢さん、ホーゼ[Hose パンツ]がおちました。

青木。 べらんめえ、そんなお嬢さんがあるもんか。大方女工かなんぞだらう。

紫雲英[げんげ]。あらまあひどい、口の悪い職工奴。

菫。 お嬢さんて私のことよ。摘草してるのだもの。

つヽじ。 あヽ、よつたよつた。(まあ毛むくじやらな足だこと!!)

何いつてやがんでい。先祖代々だ。

チユーリツプ。又乱暴な人が来たわ。あつちへ逃げませう。

ヒヤシンス。面白いわ。見てませうよ。

木通[あけび]。眠くなつたらこのとほり。

しやが。 まあ、往來中でねて。

櫻草。 私らあんな恥しいこと出來ませんわ。

月夜と兵隊 (四、一○)

おぼろ月夜 もだし歩める一隊の兵に出会ひぬ 地の蔭を見るも

UNTI MILITARISMは遂に我全身を包む。

仲春行道 (四、一三)

石切下車。右せんか左せんか迷ふことしばし。菜の花と冷血なる高い岩の自烈馬[ジレンマ]。

高處(ど)より瞰下す大野、遠方の菜の花畑に日はかげりたり

はろばろと遠[とお]菜の花に日はとヾく光こひしみ野を行かむとす

何となく人を容れざるいつ[厳]くしさ山にはありと山に行かずも

東高野街道

北風はまともに來り日は雲に入る道ばたのゆうかりの木の肌の冷さ

野崎村慈眼寺

花つヽじ蕾ふくらむ石段のかたへの芝に虻うなる音

観世音菩薩は厨子にかくれますそのかみ[昔]人に会ふよしもがな

傳ニ曰ク 江口君ハ中興祖ト

又、聞くならく野崎のてらはその昔し

江口の君と名のみ残れり(御詠歌)

童心はすでに吾(あ)を去りおびんずるのはげ朱の色をかなしと思ふ

[※びんずる:患部をなでて御利益ある僧侶像。]

お染久松の墓あり。つまらない。但し眺望絶佳。

[※「お染風邪」を防ぐため「久松御免」と杓子に書いて奉納。]

うら山は人かよひこず(ごゑとほく)日だまりの若草の上を黄蝶とびかふ

樓門の外は崖なり。河内野の大観、言語に絶す。

鬱金櫻蒼く咲きたり若き日のうれひ心に見の安からむや

秦始皇五世の孫弓月王の子孫

(秦川勝の子孫秦氏、西島氏と改む。蓋し西土を意味せんか)

遠つ祖たちのゐませしところ豊野村秦に到る。此の辺り会ふ所の老幼悉く顔美し。

故郷は茂みの隙に家々の白壁光りしづけきところ

ふるさとは西に池あり東の丘のだんだんに家立つところ

ふるさとは木々のあひまを道かよひ子供ら木かげにものいふところ

ふるさとは北に丘絶え寢屋川の水やせ河原すみれ咲くところ

ふるさとは桑の木畑に女の子ゐたる見えたれものいはぬところ

78ふるさとは村のまん中に寺ありて屋根の傾斜に苔生ふところ

寢屋川球場に野球を見る。

高津の伎藝天女 (四、一二)

南無伎藝天三味の手上げさせたまへとか藝妓(こ)の奉(あ)げし提燈のある

わが歌も巧くしてもらふため拝みたけれど妓藝天女に顔負けしたり

181献燈に藝子の名見ゆるお社の庭の桜は今かちりつヽ

仲春吹笛 (四、一八)

日をひもすがら 片岡に一人すわりて笛を吹く

笛の音は野こえ谷こえ里にいたれどこたふる人もなし

さびしさに丘を下れば夕月出でぬ

その夜ひそかに窓を開(あ)け かの岡を眺むれば

國境の高峯につヾく若草の斜面を

わが笛の音のかよひ行く見ゆ

行きゆきていづちにとまるらむ、そは

あはれ、そは日をへてまたもわが胸にかへらむものか。

自嘲 (五、四、二三)

おほろかに春陽さすとも蕗の葉の下びはこべにそヽぐともへや

青葉青葉それにさす陽はかなしかも 夏近づけば反射強からむ

何ごとも云はんとしてやおのが身をかへりみるくせつきにけるかも

愚は酔生夢死 生きて誰か損益せん

死すとも愛惜するものなし

春日我をいつくしむとも 徒に春の逝くを嘆き悲み

嶺丘緑まじはるとも 命の終らむ日を思ひて不楽[たのしから]ず

185われとわがおろかをおもひ春草になげきしひとをいつかわすれむ (細川宗平に)

人生悲無知己 [人生、知己なきを悲む] (五、四、二四)

おくさんの指環に目をつけてゐたとて

僕の盗心を誰が知らうよ

お嬢さんのひとみをぬすみヽたとて

僕のこひ心を誰が知らうぞ

橋のてすりにもたれてゐたとて

僕が死なうとしてゐるなんて誰も考へはしまい

× ×

【抹消】お父さん

あなたが死ねといつたつて

僕は決して死にません

お父さん

ぼくが死ぬといつたら

いくら止めたつて駄目なのですよ【抹消】

× ×

三階の教室の窓縁にすわつて

体を半分外に出してゐると

もう一尺体をすべらしたら死ねるのだなと思つた

生と死とは只此の一尺だけなのだ

何かの機会に何うかした心の動きで

僕は死ねるのだと思ふといよいよ寂しい

人間の命なんて安つぽいものだなと思ふ

× ×

あはれこよひ

しとしと しとしとと

雨降るとも

窓に倚りて嘆くもの

われのほかにあらめや、われのほかに・・・・

× ×

死なむとして今更に何をか恐れ

何をか気遣ふ

こよひ雨降りて衣をぬらすとも

明日も着るべきものならむや

──はた、こヽにものかくことも──

杜鵑(さつきの)花の咲く頃のこと (五、四、二七)

こころふかく死なむと思ひ夏山のさつきの花になみだながすも

われとわをころすすべよりたやすきはなしとしりぬれ死にあへぬかも

死なむすべ夛くあることを知りたればいよヽさびしくなりにけるかも

銀閣寺に詣づ

棕櫚の木の間を鳥とびかふさつきこば[五月来ば]花も咲かなむ蕾なついばみ (蕪村の襖)

ほのぐらき御厨子のおくど木像の眼光れりするどきろかも (義政木像)

こぬか雨池にふりそヽぎ中島のさつきの花はぬれひかるかも

銀閣のはしごのうらの狛犬に心よせけむ人をかなしむ

青苔の匂ひかなしきこの庭のどうだんの花ちりそめにけり

満天星[どうだん]の花はこぼれて木の下の土につもれどいまだ白しも

羊歯の葉のゆらげるなべにほそ瀧を木の葉ながれておちにけるかも

とほつ人心こめたるこの林泉(しま)はみれどあ[飽]かなくまたも来て見む

青葉の山よ風はきたりてあめしぶくとほ杉の秀はうすれたりけり

夕さればころころ蛙ひそみゐてなきやまぬところ君があたりは (國行兄に謝す)

199泉林の玉藻のかげにゐる鯉のうろこの光り藻にはかくれず

六甲山 ─ 摩耶山 (五、五、四)

口語歌試作

一、体の調子(コンデイシヨン)今日はわるし

山道の曲り角毎に

木苺の花 (六甲口より登る)

二、山吹の花

日向の斜面に一杯だ

遠くから見ても山吹の花

三、煙草を吸へば

舌がひりつく

ぐみの実の赤くうれたのを口に入れてみる

四、蚋がゐて

僕につきまとつてはなれない

掌で叩きつぶせばもう血を吸つてた

五、あまつさへ人のこひしき山にして

話し相手なし

花を虐[しいた]ぐ

六、苔りんだう、萱原に咲いてる

空色に

いよいよ人をこひしくおもふ

七、不良外人が

日本の娘と話してる

やはり外人はシヤンだなと思ふ

八、あはて者の日本(にっぽん)人は

山道で支那人バクチに

引つかヽつてる (摩耶山道)

九、支那人に金をとられて

山道を下りて行つた奴の

青い顔の色

十、金のことでは

日本人だつてやはり汚い

まるで相好が変はつて了ふ

十一、この道の曲り角まで

ぼく一人、こらへきれないで

ひとりごとを云ふ

十二、山、山、山

重なりあつて限りがない

もやの奥辺(へん)は丹波の國だな

十三、山に来てしみじみ人間が

こひしいと思ふ

向ふの山に人のゐるこゑ

十四、向ふの山の頂に気がひかれる

誰かゐて こちらに向いて

呼ぶ様にも思ふ

十五、山波の遠くのものほど

うすく見える

子供の頃の思ひ出の様に

十六、どんよりと曇つた空には

動くものなし

しみみに重き大気の圧力

十七、混血児(あいのこ)がキヤツチボールしてる

生垣の中の

うすぐらい敷石の上で (神戸上野辺)

十八、あいのこの日本語(ことば)は

正しいのだけれど──

やはりぼくにはハローといつてほしいな

此の頃の心荒びぞはげしかり教官にさへ禮(いや)はかはさず

棕櫚の花咲く此の頃を雨夛み盛すぎたり実とならざらむ

やうやくに強き陽ざしよ芍薬の蕾に蟻はむれてゐにける

芍薬の蕾につどふ蟻のむれ莖の本べを登れるもある

日並[かかな]べて芍薬の花も開きたり蟻の一群はゐずなりにけり

青あらし吹きつのる午後あかしあの匂流れて教室に入る

草いきれ高き晝なり野に出でて中空の月をまろびつヽ見る

飛球(フライ)とらむと見上ぐるたまゆら澄み切れる空に晝の月ゆらぐを見たり

うつしみのあきらめ心つきたればかなしき人とわかれたりけり

をとめ子を一目みしまヽこひするはますらをのこのわざにあらざるか

はかなきこひとわれをわらひそひとよ[一夜]さはこヽろいぶせくなげきあかしき

229獸の臭どこからか來てむし暑きこの晝は教室に蛙をきけり

和高商と試合。九対二で敗る (五、五、一一)

青空の下に憂鬱を抱けば過ぎた日のあらゆるいやな思出がねぐらへ帰る鳥の如く胸に帰つて來る。そのはヾたきに耐へ難く胸が痛む。

おもおもと曇る沖よりくる波の千重しくしくにこひしきわぎみ[吾君]

五月の山は若葉陽にうれあつくるし下木つヽじは紅きにすぎたり

飛べよ烏、からす田にゐてものを食むたれしうなじはさびしかりけり

×

玉葱畑の畦道のすかんぽの花盛りなり南蛮更紗にさも似たりける

234玉葱の葱坊主さへ出でにけり車窓の外の葱畑の青

×

THOMAS MANNのTONIO KLEGEL[トニオ クレーゲル]とはわがことにはあらずや

(増田正元及其他の人に)

二つの魂 相あはむとしてつひにはたさず自らなる性質(きだて)の差ゆえ

(病めりける内田英成に五、一○)

青葉夛き庭に向へる部屋に寝し君は口数少なかりけり

枇杷の実の未だ青きをわは見たり床にいねたる君も見なくに

×

君が中にわれを生かさむと欲すれどしかならむとき君をいとはむ (再び増田君に)

×

五月野に麥は熟れむか野を遠く伏虎城の樹々見えにけるかも

はるばると他(よそ)の地に來り友どちとあひ入れぬ心をわれは抱けり

どこにゐてもしかたなきものよ球場に我(エゴ)を見出して嘆きかなしむ

×

城山の樟[くす]の大樹の下道を友と歩めり樟の匂ひす (佐々木三九一氏)

243此の友の心さへわれをはなるかにこころおちつかずひたにもだまもる[ママ]

×

TONIO KLEGELよ

君を想へば

我が胸は波暗きバルト海の潮騒に共鳴し

君と君が友の間のみぞをしみじみかなしいと思ふ。

それは本質的な深い深い裂罅であり その上に

橋を架けるはあきらめの一途しかない。

友に夛くを期待することは失望の基である。

何となればそれは一つの人間としての友の心の動きを無視する故に。

我々の期待は常に自分の向つてゐる方向にのみある故に。

とにかくTONIO KLEGELよ 君を想へば

我胸にはバルト海の浪うつ音と白い飛沫のとぶのが感じられる。

いつも。 (五、五、一四)

信太山へ演習 (五、五、一六)

まひる中竹の林にちるおちばひそやかにして地にふるるおと

篁[たかむら]にさせるひかりははだらなり竹の葉ちるも光りひらめき

あまつ日は地にふりそそぎわれら疲る赤松の樹下に蝉のなくこゑ

演習も終りてわれらかへる道蜜柑の花の匂ひ来れる

248小虫ども夛く吸ひたればいしもちさう白花開けり食虫葉(は)には未だ虫を保(も)つ

ゆうぐれ (五、五、二○)

ゆうぐれの理髪床(かみゆひどこ)の鏡の中に通り魔のごと人すぎゆけり

250うなだれて鏡の中をゆきし人今は青靄にかくれはてたり

手足の爪を剪りつヽたのしくなれり

爪きるべき指の今少し夛からむことを希ひけるはおろかなるわざかも。

昭和五年五月廿四日

頌へられてあれ。この日、

天に栄光あり。地上には惠あり。

坂井正夫君

明治四十四年四月一日誕生

昭和五年五月二十三日午前五時三十七分永眠

二度と見られまいと思つた君の顔を、

見せて貰つた。これほど有難いことはなかつた。

君は花に包まれて静かに眠つてゐた。

ほんの眠りにすぎない様な静かな安らかな顔をして。

秀でた眉は昔のまヽ、閉ぢた眼も寮で同じ室で寢てゐた時のそれ、

そんなに静かに──。

君はお母さん寢ると云つて眼を閉ぢられたさうだつたな。

深い信仰が君をして安らかに寢しめたと語つた人もある。

それを思ひ君の顔を見た瞬間、

別離の悲しみと信をもたぬ異端の寂しさが僕を襲つた。

顔をおほひ声を耐えようとしたが鳴咽は止めかねた。

教会の門を出るともう一度、ほんとにもう一度君を見たくて耐らなくなつた。

静かに栄光に包まれた君、天國へ登つた君を。

お父さんをはじめ皆信じてゐられるのに しかも尚すヽり泣きが

堂に充ちてゐたね。白いスヰートピー、カラー、薔薇、フランス菊

聖花に包まれた君の霊柩は車に移つた。

昔、香が強くて頭が痛くなるからいやだと云つた。

花達に包まれても君はもう苦痛を訴へはしない。

君は生前より一層敬虔に一層寛大になつたのだ。

墓地で埋葬の時には僕は君の柩の上に、

白いスヰートピーを投げた。砂をふりかけるのはよした。

花は萎れてゐたけれど、正しく君の柩の上に留つた。

お母さんに挨拶された時、君の墓の上には、

隣の墓のと同じ樹 ──シーダーの類だ── を、

植ゑ[ママ]て欲しいと云はうと思つたが止した。

神經質な君には一層重い圧迫感をもたらすだらうから。

君は云つた

「我は誇らん、只十字架を」と。誇るものなき異端の徒は

さういふ友を持つてゐたことを或時には誇らして貰はう。

さよなら。静かに、おやすみ。【抹消】坂井君、同室の友

僕の苦のあやまちを凡てゆるしてくれたまへ、神の子坂井君【抹消】

寮ではいつも僕の方が先にねたが── 【抹消】さよなら【抹消】

× × ×

坂井君の死に依つて、僕の生活にも何等かの革命が来ようとしてゐることを感じてゐる時、丸から、部にも大革命があつたと聞いた。

僕一人その感激のシーンから外れたことはさびしくて仕様がないが、うれしいことではある。併しやはりさびしい。愛と平和とが永久に彼等の上に

あらんことを! 坂井君の「Peace be into you!」

平安、尓[なんじ]にあれ を思出した。僕も祈らう。苦しいにつけ、嬉しいにつけ。

さびしさは皆(みんな)の人の泣けるときわがみひとりの泣きえざること

さびしさはわがおもふだけ友だちのわれのことをば気にとめぬこと

神の子にはうれひもねたみもなきものを

253さびしさはおのが正しさを説けるときふとかへりみてしからざるとき

(これやこの昨日のさびしさ、今日よりはすヽまむ)

大阪城懐古 (五、五、二九)

日の光かがやく午後に巨城(おおしろ)の石壁の蔦は萎れんとする

石垣のスロープはしみじみ美しもよ石間に黄色なまんねんぐさの群落

石垣の傾斜ゆるまり濠となるところ石にとりつき亀ゐたりけり

秀頼公の最期(いまわ)ちかづきぬこの城は石壁固くのがる途なし

おのが身を守るとりでは今にして逃げみちふさぐすべとなりける

お天守の焼くるほのほに逃げまどふ女の群も少くなりき

お天守の窓よほのほの見ゆるとき秀頼母子は生害します

青濠に浮ぶかいつぶりつれ鳴けり濠ふかければこゑのはるけさ

鳰鳥[におどり]は玉藻をかづき[潜き]しましのち水面にうかびこゑ鳴きいづる

なヽめ陽のすみ櫓(やぐら)に赤くさせるころお城の門を兵ら出で来る

何でもなきこと (五、五、二七)

あさぐもり雨降(あも)らんとするけはひあり黒衣聖女(しょうにょ)にあひ奉る (プールの聖女)

遊行すと黒衣聖女ら打ちつどひいでたつ朝の空はくもれり

×

いつしかに矢車草の花咲きぬあらまし[荒まし]心おちつかなむか

268六月にならんとしたり野の果の埴生丘陵に麥は実れり

公園にゆふべ来ればすヾかけの青き葉かげの実はみえずなる

初夏の風景 (五、六、八)

その一

眞晝、ひそやかに、空の雲、

南に、流れれば、風、死す。

日の、光は、しみじみと、暑く、

あかしあの木の、葉は萎れる。

誰か、遠く、ハアモニカを、吹いてる。

その二

魚は、腹を、見せて、池に、浮き上り、

石油の、臭は、風に、乗つて来る。

遠くの、路を、行く、洋傘は、

くるくると、廻つて、麥畑に、入る。

あヽ、この時、音もなく、雲は、

山の、嶺から、立ち昇る。

その三

木蓮の、梢に、花が、咲くころは、

蛇は、日毎に、皮を、脱ぐ。

まもなく、それは、木蓮の、木に、

登つて、行くであらう。

その四

梅雨前の、山脈の、緑は、妙に、

圧力を、僕に、加える。そこから、

百合の花が、毎日、街に、運ばれる。

その五

眞昼、草原に、寢て、

胸を、抑へれば、心臓の、動悸は、

遠くの、見えない、海の、潮音に、一致する。

その六

柿の花が、柿の木の、下に、散つてゐた。

見上げた、梢には、緑より、外の、何もない。

柿の花は、人に、知られずに、咲いてゐたのだ。

その七

実に、ならずに、落ちる、柘榴の、花の、

かなしさは、誰が知る。紅玉の、実は、

まもなく、人から、愛せられやう、が。

その八

毎夜、夢の、中で、蝉の、声を、聞く。

あヽ、夏だな、と、思へば、蝉は、飛んで了ふ。

昔、ポプラの、幹で、鳴いて、ゐた、蝉。

その九 蛍火 (五、六、九)

蛍火の息づき見ればいきのみのいのちもてるをさぶしとおもふ

270草の葉のかげに息づくほたる火のほのこひ心かくしはたさぬ

蛍火には平安朝時代の趣味がある。蛍兵部卿宮といふ人を懐かしくおもふ。

その十 (五、六、一二)

流星雨の、ふるといふ、此の頃の、

夜空は、いつも、曇つてたが、

今晩は、久し振りに、晴れて、流星を、一つ見た。

何だか、ホツとした気がする。

その十一

ものかげに青く光るは蛍の火蛇(くちなは)の火は赤かりといふ(思ひ出)

わが友の永山修は蛍火と蛇の目玉に手をさへしとふ

273このごろはくちなはも火をともさざらむわが友もわも二十歳とはなれる

その十二

眞直な、海の、涯の、水平線を、

白帆が、むれて、ギザギザにしてる。(四階眺望)五、六、一二

×××EPILOG×××

僕の夜光雲第二巻にも余白がなくなつた。第三巻にうつらうと思ふ。

現実逃避の藝術はと近頃人から云々されることが夛い。

一番近い現実とは自分を凝視することかと思つてゐた僕の考へに撞着するこの考へ、どちらが正しいかぼくは知らない。

とにかくしかし、これまでの夜光雲はとても人間社会等の大きな目標へデジケートされたものではない。それは僕自身を知つてくれる、或は知つてくれることが

出来ようところの人への贈物にすぎない。 今後の夜光雲も夛分それにすぎないことヽ思ふ。

これがむいみであるとならばそれでもいヽ。永久的生命のあるなし、又、藝術であるか否かも問題でない。ぼくとしては心のすさびであり、同時にもつとまじめ

なことなのである。

嶺丘耿太郎

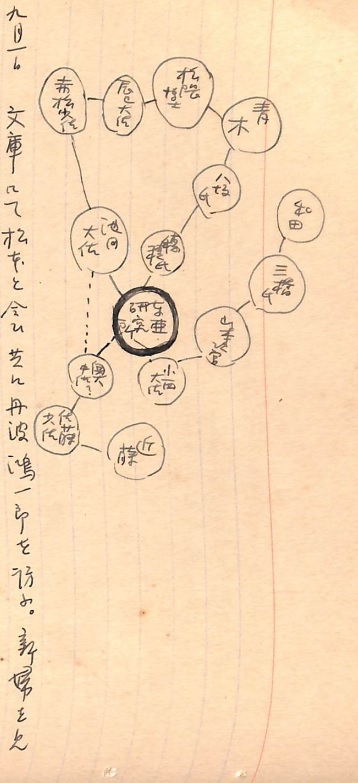

贈るべき人

親類・大江、田中、田辺、鴫野、羽衣、今津、金田、森本清、肥下、

小学先生・西角、片山、

友達・阿部成男、村田幸三郎 、船富光、三露久一郎 、

中学先生・佐藤、隅田、森中、三宮、

友達・坂井、西原、殿井、生島、倭、西川、竹島、西垣、新谷、森本、蒔田、安川、

高等学校学友・本位田、丸、本宮、友眞、増田、能勢、渡辺、細川、保田、杉浦、

文三乙全部、臼井三郎 、豊田、

菊池、佐々木三九一、益子輝夫、國行、清徳

、村山、門野、川勝、小竹、金崎、吉延、天野、前田福太郎、馬場有村、江口三五、内田、三浦、三島、

歌学一般

〇紀貫之

1.本義――やまと歌は人の心を種としてよろづの言の葉ともなりにける

2.人心本来ノ性質ニ基ク――世の中にある人事わざしげきものなれば、心に思ふことを見るもの聞くものにつけて言ひ出せるな り。・・・生きとし生けるものいづれか歌をよまざりける。

3.功能――力をも入れずして天地をうごかし

4.起源――天地の始りたる時より

5.分類――そへ歌かぞへ歌なずらへ歌たとへ歌ただこと歌

(第2巻終り)

旧制大阪高等学校

「夜光雲」第三巻

昭和5年6月22日 ~ 昭和5年8月8日

21cm×16cm 横掛大学ノートに縦書き(42ページ)

僕はこれをこの後僕の友となるべき人に捧げや[ママ]う

序詞(プロローグ)

混沌(かおす)から飛出した一の塊、それが地球の生みの親、太陽と偶然になつたと考へるのは神への冒涜だ。

君はとにかくプロレタリアフオルマリズム[教条的マルクス主義]に立つといふ。

そんならぼくも態度を明かにせねばなるまい。

ぼくは僕自身を心の底までプチブルだと思つてる。モナド[単子]から成立つてるのだから仕方がない。

でと、お気の毒だが、

今年の夏は米國にでも行つて金髪のお嬢さんと遊んでこよう。

よせ、それは感情の浪費だ。言葉の浪費もつヽしめ。

さて、マルシヨン[すすめ]!! 同胞よ。僕は足を怪我した四頭馬車の馬だ。すまないが他の三人で車をひいていつてくれたまへ。

すぐに帰つて來るだらうな。ここで待つてるよ。

君がかへらないと云つたつて僕は待つてる。まぐさもここにあるのだぜ。

混沌からはいつになつたら光がさすことだらう。裏の納屋の鶏はいつまでたつても金の卵を生みやしない。

しかし向ひの娘さんはだんだんお姫様のやうに上品になる。よせ、どこまでしみ行つた[ママ]子供の玩具。

さて一九三○年の半ばはすぎた。まだ君はこの年を誇るのか。

(主に湯原冬美[保田與重郎]に) 一九三○、六、二三 夜

──みねおか こうたらう──

梅雨晴 (五、六、二二)

梅雨晴のひるの大地にさす光あまりに強し夏は來むかふ

大地一面から水気はのぼり大空の高どにこもりてむしあつきかも

おほ空は青く晴れたれど水蒸気 高空にして流るヽが見ゆ

つゆの雨止みたるひるは紫陽花もすでにうつれりと眺めて通る

家を出て急に身にさす陽のあつさどこかの家に乳児(ちご)啼きやまず

× (五、六、二○)

かへりみちの乗合自動車(バス)の窓より見る空に雲ひろがりて夕べは来る

つゆの時今ぞ来むかふ合歓の木のこずゑうす紅くけさ咲きにけり

8ゆふぐれを学校の歸りおそくなれり道辺のねむはすでにねむれる

螢 (五、六、二四)

PSYCHE(ぷしけえ[魂])よ、ぷしけえ、ゆふぐれ、ふらふらと、

鉄橋の下をうろついてさ、

お前の昔の持主は誰なのだい。

あの酔拂つて轢かれた爺さんだらうか。

それとも下の水に落ちて溺れ死んだ友達だらうか。

ふわり ふわりと燃え上る お前は或時には生の意義を、

失つた老人のものとも見えるし、

また廻り來る未来をひめて青白い情熱を頬に、

漲らしてゐた若人のとも思はれる。

水面近くまで下るかと見れば、

鉄橋の上まで飛び上がつて来る。

僕は何か、草をでも持つてればよかつた。

おまへをそれにとまらして明滅する光に、

おまへの素姓を讀まうものを。

雨の夜、増田正元に (五、六、二六)

屍をふみこえ、ふみこえ、ぼくらは進むのだ。

──それは誰のこと? あヽ、この雨の夜に。

今日も紫陽花の花は萎れを増す。

あすはもう散つて了ふかもしれない。

眞青な花の中から

君の眼が僕を凝視(みつ)める──

あヽ、生命の躍るとき夏が來るのだよ。

大空の下、はちきれさうな体を見よ── そして、

君は静かに床にゐねばならないのだね。

でもやはり空を見る。

僕に耐へよといふのか この苛責を。

おヽ、ゴツデム[神よ]。僕はあじさゐの花になりたい。

ともかく君の体にはよくない陰雨が、

しとしとと大地にふりそヽいでる。とても明日の日の青空は、望めやしない。嗚呼。

病気になつた増田のことを考へれば、胸がキユーツと痛む。とてもひどい責任感だ。しほしほと神戸へ帰つた後姿を可愛 想に思つた。かれの純情の日も遂にすぎるのかと思つた。神戸の港。船。摩耶山。そして彼を深く深く愛してゐたことを思つた。

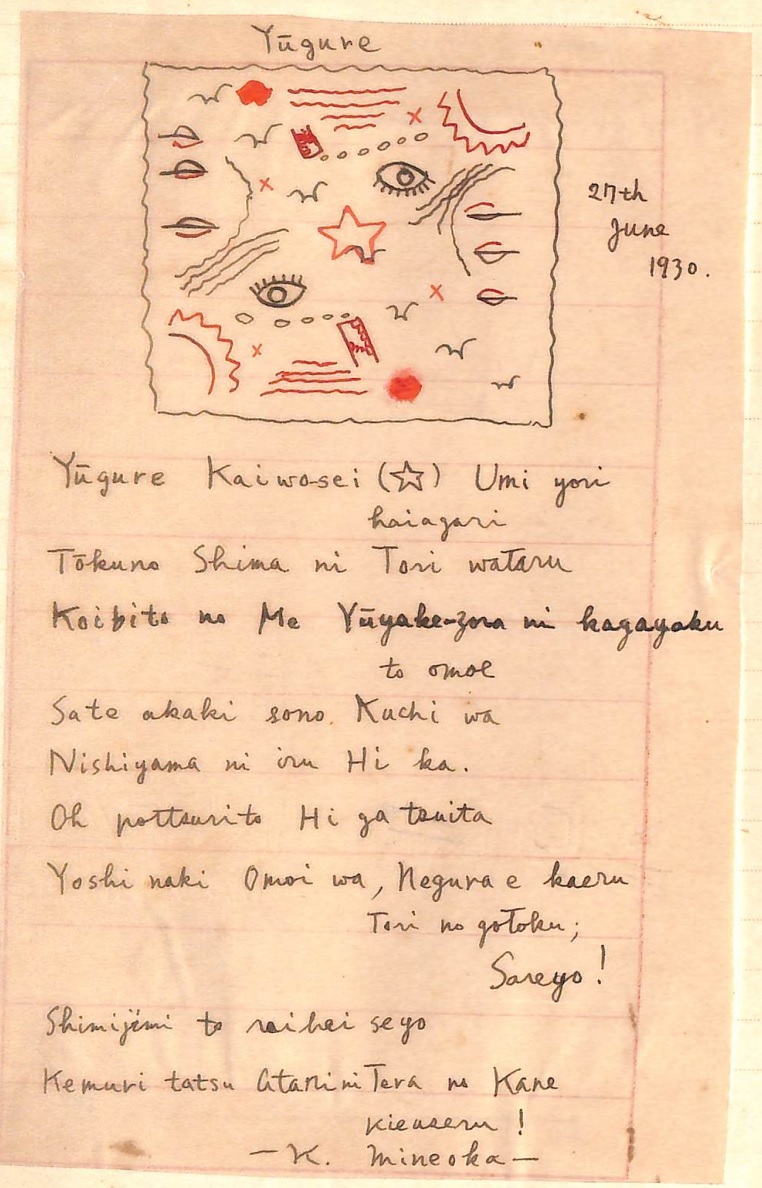

Yuugure 27th june 1930

Yuugure Kaiwo-sei(☆) Umi yori haiagari

Toukuno Shima ni Tori wataru

Koibito no Me Yuuyake-zora ni kagayaku to omoe

Sate Akaki sono Kuchi wa

Nishiyama ni iru Hi ka

Oh pottsurito Hi ga tsuita

Yoshi naki Omoi wa, Negura e kaeru Tori no gotoku,Sareyo!

shimijimi to raihai seyo

Kemuri tatsu Atari ni Tera no Kane Kieuseru!

──K,Mineoka──

[ 夕暮れ 1930年6月27日

夕暮れ、海王星(☆) 海より這ひ上がり、

遠くの島に鳥わたる。

恋人の目、夕焼け空に輝くと思へ。

さて紅きその口は

西山に入る陽か

おお、ぽっつりと灯が点いた

よしなき思ひはねぐらへ帰る鳥のごとく去れよ!

しみじみと礼拝せよ。

煙たつあたりに寺の鐘消え失せる!]

青き夕暮 (五、六、二九)

夕さりはグラヂオラス畑に光りをり青きが中の花のさみしさ

女学校のポプラの茂りいや深みゆふべ雀ら鳴きこもるなり

いり日赤くうつる早稲田(わさだ)に蛙なきしみみに鳴けば友のこひしも

さみしらに夕日雲の端(は)にせまるなり刻々にせまるその雲の端に

13海州常(くさぎ)山の花既に散りたりふるさとの子らのよろこぶ青実結ばな

選手制度の少年らしい感激に浸り耽り得る、不幸かつ幸福なる人間はぼくでしまひになるだらう。反省のないものと思はれることのいやさと、

どういふものかをはつきりしつてゐるうれしさが。増田正元よ。物事を考へる勿れ。(小林正三の言ばをおもひ)

驟雨と街 (五、六、二八)

腐れ饐えた街に眞黒な雲がおそひかヽり

次の瞬間にはポツリポツリと大粒の雨がやつて来た

人々の足は早まり店頭の品物は取り片付けら[れ]た

それから次に本物がやつて来た

舗道に叩きつける瀧のやうな水の落下

白いしぶきが道から立上つて

風にあふられてなびく

混乱の刻はもうすぎてゐた。人家の軒下に避難した人達は

つぶやきさへなくそれを眺めてゐる

まこと街は一度人間の手から離れたのだ

街にはゆきかふ人もなく── あヽ、この瞬間道を歩ける人は

英雄だ── おそらく

ひつそりしたさびしさ、さういふものを久し振りに

ぼくは街で見付け出した

楽天地の螺旋閣に電燈がついて

のぼつてゐる人が一人もないのをふとかなしくおもつた

何處かで人が殺されてゐるといふやうな気がした

紫陽花 (五、六、三○)

一日の学(まなび)の業に身は疲れ帰り來る道のあぢさゐの花

親しき友の体の破壊(こはれ)しみじみときづかひゐるも萎れあぢさゐ

ヂキタリス咲き上り上りいやはての花とはなりぬ梅雨すぎむとす

ヂキタリス=狐の手袋(フォックスグラブ)、 サイラス・マーナー[Silas Marner:ジョージエリオットの小説]に出る。

須磨浦療病院 (五、七、四) ──増田正元に

ひそやかに病院の坂のぼりゐる身に異状なきが気の毒のごと。

日ざかりの坂の暑さよ病室に患者達(ら)ひるをこもりたらむか。

じりじりと花園に焼きつける陽の光患者らひるをシーツほすなり。

思ひしより元気なるこそうれしけれ仰向けにねたる顔の小ささ。

患者等は時間を限り飯を食ひ人と話し散歩するとふ。

日の照る時を動くことさへかなはぬ人らの幾百が集まつてる所だここは。

自らを生存競争の敗者とは誰も思はぬ、思へば癒るはずがない。

海岸へ泳ぎに出掛けた患者らが帰つて来た、僕よりもいヽからだ。

看護婦のとつて来てくれたといふ花瓶の花を見ながら早くなほりたまへ。

何よりも悲観的でないことが一番嬉しい。君の全快はそこに約束されてる。

沈黙安静の時間をぼくが来たヽめにきみはおしやべりしてしまつた。退屈なのだ。

後に何か残らねばよいと思ひ乍ら話し込んだぼくも余程不注意だつた。

又血啖がでたと話した顔に恨みがないゆえわびの言葉もぼくは知らない。

×君に話さうと思つた鉢伏山の景色

敦盛そばやで買つたパンを弁当代わりに食べてゐるその金の出所は誰もしるまい。

もう決して本なんか賣るまい、と日本橋の古本屋のおやぢの顔を思ひ出してる。

敦盛の塚の大[き]さ、御曹子なれば敗けて死んでも結構なことだ。

めつきりと体弱れりと思ひたりもう下山(おり)ようと考へては又のぼる。

あの頂までのぼらねばすまない心がある。頂の向ふの空が見たいのだ。

一人山にのぼる心細さ下山ようと考へ乍らのぼる。止まぬ気ゆえに。

きみのゐる病室の窓が見えてゐる。帽子はふるまい。とても見えぬだらうから。

山裾を汽車つらなりてすぎゆけり窓より我を見出る人あらめや。

山の中腹を鳶まふなりなヽめになれば陽光をうけて金色のつばさ。

とんび、とんびもう一羽松の間からまひ上る。口笛の様にかすかななきごゑ。

これできみと永のわかれになるやうにおもはれて山にのぼるのがさみしかつた。

ひとのゐぬ山の頂さびしけば きみをおもひて帽ふりにけり

鉢伏の山の頂よ君のゐる窓に向ひて帽ふりにけり

やまもヽの林にもれる陽の光。零(こぼ)れやまもヽひろふなりけり

暑き日に眩暈感じてこの路のまひる一人をさびしとおもふ。

鳶のまふ空とほけれどひいひよろとなくこゑかすかにきこゆるさみしさ。

港から汽船が一隻出てきた。他の船は静かに浮いてゐる。

山下を通ふ汽船の立つけむりながながつらなり海の面にきゆる。

瀬戸をへだてヽ淡路島見ゆ母の國淡路島見ゆ。船通ひゆけ。

とほ空は重くくもりて内海の島戸(ど)かすかに見ゆるともなき淡さ。

鉢伏の山の頂の楊梅(やまもも)の実のなるときにわれは來りし。

生れてから二度めにくふこれの実はまこと食ひえむか。ともかくも喫(く)ふも

草原をとかげあはてヽさけかくる 日ざかりあつししみじみとあつし。

青き丘つらなり長く眼下に低し傾斜ゆるきは(この山下は)播磨國原。

心におもひ登りきたりし北國の丹波茂木にかくれて見えず。

ここからも見える病室かの室に幸ひあれと海に見入るも。

高處ゆは見ゆる水脈海をゆくかの船等には知られざるらむ。

海の果に汽船も通へ心ふかき悔いの心はやるすべもなし。

×君にはぼくの母のことも話してみたい

おんははは天にわたらふ日の如くたふときものを。あたたかきものを。

むかしとほくはヽの呼吸したまひし淡路島まなかひに見ればいのちかなしも。

しみじみといのちかなしもおんははにわれがせたけを見せまつらむを。

ほそぼそといのちいけるを眺めませ。淡路島山光ゆらぐかも。

小く白く汽船通ふもあはぢしまへ。一人の友は病みこやり[臥]たり。

いつかまたおもひいでなむわれひとり。あつき日ここにものおもひたりと。

おんはははいまは世になし。うつそみのきみのいのちよ。しぬることなかれ。きゆることなかれ。

×それからぼくは神戸へ帰つて阪急に乗つた

心と身のつかれ一時に出で来り自棄生命をおもふなりけり。

生命も死ね。かヽる小き。卑しきもののいのち生けるを恥かしとおもへ。

神戸の市(まち)は山々近くせまりゐてゆふぐれがたはひとを恐れしむ。

子捕者(ことり)歩け。夕くれがたは山のかげ街にみちたれば子供居ざらむ。

×阪急梅田から中の島へ行つた

英人の子供の発音を美しとおもひてゐたり。西宮北口で別る。

この上にいまだ疲れを身に得たく西日の街をさまよふわれは。

帽子脱いでかつぱ頭を他人に見せて歩いた。きみよ笑ふなかれ。目的の対象。

ゆふぐれは公園で下手な野球見せ乍らこれらの人は老い行くらむか。

ゆふぐれはユニフオームものものしく公園に来りこれらの人は考ふることなきか。

いま更にインテリのかなしさは浮浪人に銭与ふるを恥かしみけり。

浮浪者が目をつぶつて歩いてゐたゆえに遂に銭は与へえざりけり。

76ゆふぐれを川岸に犬あそばす看護婦のつぶらひとみは今にきえなむ。

これらのデタラメ或はセンチメンタルな作品を湯原冬美のまへにぼくは恥じる。しかし──

「冬美曰く、めつそうに、けつしてそんなに思ひません。

残念なことは あなた(みねおか)の好きな増田君を知りません」

[※保田與重郎書き込み]

──試験勉強その他になやまされた頭の産物──

ゆふぐれはやもり硝子を這ひのぼりかはゆきかもよ腹動かしゐる

78硝子戸にぴつたりとみをつけてゐるやもりの吸着肢をかわゆしとおもふ (五、七、五)

鉢伏山 (五、七、六作)

まひる、山道をのぼつてゆけば

何がなしにさびしいのよ

道の果は山の頂

茂つた木がさやさやとゆれるのよ

頂の向ふの北空は青々とすみとほり

遠いあこがれの世界を思はすのよ

ぼく、何してものぼらずにはすまなくて

ひとり寂しみながら山道をのぼつてゐつたよ

×

遠く山裾にひろがつた病院

白い建物は南に向ひ

前には花の一杯咲いた庭がある

窓が一つあつてカーテンが上つてる

呼んで見たとてきこえぬものゆえ

ぼく、帽子を脱いで振つたよ

これも誰か見てくれようぞと思ひ乍らも

×

淡路島と紀州の出鼻との間は

ずゐ分離れてゐるのだな

そのまん中に島が二つ。

内海から大洋への潮流には

ずゐ分な邪魔だらうから

年々にこれらの島は

飲まれて行くことだらう

あの島の間を汽船が通つてるだらうか

×

眞晝の寂しさは

人のゐぬ楊梅[やまもも]林

地に落ちた實を拾ひ

栗鼡のごと食はうとも

落葉わけ訪ひ来る人あらうか

先刻から食べ過ぎた

楊梅の実に、ぼく

腹を毀して痛み叫ぶとも

誰も聞きつけまい

しかれば、ぼく楊梅の枝を折り

人のゐるところへの

土産にしやうと思つたのだ。

×

眼を開いて逝[な]き人を思へば

大空に、はつきりとおもかげ────

眼をとぢれば痛いのだよ

強(きつ)すぎる陽がまぶたに────

ぼく、せん方なくて

日に背いて笹原を

ざわざわと分けて行つたよ

×

あヽ誰が感傷を持つまいぞ

此の山の尾は隣の山につヾき

はるばると一連の大山脈。

人間の工(たくみ)、白き家山裾に這ふが

中腹にさへ及ばない。

何と怒鳴らうともぼくの声は

笹原にしみこみ、松林に吸はれ

下界には及ぶまい。

その故にぼく、もう下山(おり)ないで

ぼくの声を尋ねようかとも思つた。

×

あヽ少年の感傷を笑ふ人は

少年時代を持たなかつた人だ

中年にして感傷をもつは

あまりも可哀さうな嘲笑の的

ぼく、ひそかに、将来の

感傷清算の日をおそる。

中之島公園 (五、七、七)

植込に夾竹桃の花咲きさかり浮浪人等は体だるがれる

飯を食はぬ眼には眩[まばゆ]き夾竹桃の紅の花に夏日させれば

大川の水は濁れり午過ぎの空のくもりに汗ひた流る

噴水も水ふきあげざるひのひるま心たのしまずみ[身]はひた疲れ

巡航艇すぎゆきしあと岸壁に浪うちよせて音立つるなり

ひたひたと岸を洗へる水の音なごりさびしも艇(ふね)ははろかなる

夾竹桃の蔭にひるねせる人のむれ麥稈帽を欲しとおもへり

川田順の歌と吉江孤雁(喬松)の文とで懐かしい木の夾竹桃。大阪の地方色を最もよく表してゐるものであらう。

生活難の老人が先日身投げせしお濠の端(はた)の夾竹桃の花

86南より陽移れば來たる夏の日に夾竹桃は花開くなり

×

敗残の人の群には

遠くより流れ來た此の花が

一番相応はしいかも知れぬ

しかしその花の紅の色は

数日来の空腹の身には

焦だたしさの種となる

あふりかの花よ、わが單衣の

汚れを凝視めるがいい

控訴院の塔 (五、七、八)

控訴院の赤煉瓦の塔に雨そそぎ鐘鳴らずして黄昏れにけり

川向ふの古い赤煉瓦の控訴院の窓のいくつかに灯(あかり)つきたり

雨そそぐ大川の面に芥流れいたくわびしき夕べとなりぬ

夕されば烏ねるとふ法院の塔のむかふの雨空のくらさ

91しとしとと大川の上に降る雨にゆふべわびしく水堰(ダム)の灯つくも

ぼく、でぃれつたんと(湯原冬美の史学研究会檄にこたへて五、七、八)

幾百の白い手が廻轉する車にしかれて

流れた血が空中に大きくイルミネーシヨンとなる

血みどろな斗争、新しい白い手入用と

ぼく、少なからず心を惹かれるが

ふらふらとぼくの手を差し上げやうとて

ぼく、でぃれつたんと、何の血が出ようものか

されば日毎日毎、掌の運命線を眺めて

ぼく、ひそかに胸に食ひ下がる虫をおもふ

ある花園を (五、七、一○)

夏はそれ自身の中に後に来る秋を蔵してゐる

向日葵の花の精力的な輝きには

秋の要素(エレメント)がふんだんにこもつてるとおもふ

雨の来る空に高いぽぷらの木のゆれるのは

それをゆする力のしみじみとした深さを感ぜしめる

日々(にちにち)草、金蓮花と、何と昔臭い花ばかりだらう

はるかな幼年の思ひ出が耐らなく胸を抑へる

ぼく、無花果の木蔭に花園を眺めてるのである

俳句一首 (五、七、一一)

夏山や蛇を恐れし紺脚絆

仲哀天皇惠我長野西陵及河内國野中寺 (五、七、一一)

ほり

大御濠(ほり)しづもり深けれやひつじ草しみみに生ひて花保ちゐる

朝涼のみささぎの木にしんしんと蝉鳴きしきり雨げはひ[気配]すも

おのが身を不可斐なしとぞ思ひゐる、道べ明るきあざみの花に

こ雨ふる朝を田に出て草すける人の業(なりはひ)をかそか[幽か]とおもふ

葛木に朝ゐる雲の空おほひ雨(あ)も降らんときに家に帰らな

みさヽぎの濠のしづけさやこぬか雨かヽる小舟に菱採れる人

×辛國神社(藤井寺村岡ニアリ)

朝空のくもり暑くるしき道べより足ふみ入れしもりのみ社[やしろ]

×

曇り空のみんなみに立つ白雲を暑しとおもふ道の向ふところ

葡萄山の葡萄葉の動きそよろなし害虫(むし)葉をくへるおとのきこゆる

葡萄葉に硫酸銅の結晶あり、むしあつきひると歩みかねたり

こもり堂ひつそりとして戸をとざす、み寺さびしも中庭の苔

頭ばかり大きな弥勒菩薩像めんどうくさく拝観したり

夏草のしげく生ひたれば蚋夛きお染久松の墓所訪ふ

弥勒菩薩座(ゐま)すみ堂のかび臭さ出世(すいせ)したまふ時遠からし

×

106緑松一群立つは藤井寺、この埃道そこに通へる

嗚呼 竹増俊明君 (五、七、一二)

図らざりきかく急に君の悼文をかヽんとは。

昭和五年七月十一日午後四時四十分、深江沖にて心臓麻痺のため永眠。

なかなかに信ずる心出でてこずおとついはきみとかたりしものを

ときどきはつと気づいて愕然とする、生きてゐた君がもうゐないのだ。

何といふ遠さだつたらう

一昨日、否、昨日までの

君と死のへだたりは

柔和(やさ)しい、勉強もよくすれば

遊びもするいヽ友達だつた。

一度きりし髪やヽのびてゐたりけりそを思ふときいきどほろしも

笑ふこと夛かりしきみなりければ

かヽるかなしみもてわれらをおそはんとは

誰か知れりきや

青海に陽の燦々とふるひるをきみのいのちを死なしめしはたれ

青海に心うばはれてふたヽびはかへりこずちふ[という]きみを見む日もが

ふたたびはいまは会ひ得じあまりにも早きわかれをいたまむやいたまむや

休みのためわれらはわかれき、ふたヽびとあひ見むためにわれら別れたりき

何すればかねておもはむおとついの無意のわかれの永久にならむとは

今よりは海龍王にわれ恨を抱かんかな

泣けよ泣け、ま夏の海に入りしまヽかへらぬころのおもかげにだに

みづあみすと海に入りしまヽきみがたま、ついにかへらずむなしきむくろ、なんにせむとや。

×

111君にさヽぐるかなしみの詩もつい[終]の日はわれのはふり[葬]の詩とならむとや

見不可見 [見るも見るべからず](五、七、一三)

竹増君よわが最後の罪を許したまへ

はかなしともはかなしや

きみがみたまとはにきよかれ

きみがむくろちにくつる[朽ちる]も

みたまそらにのぼりきよくありませ

復活(よみがへり)の日まで、その日まで

森博元君の墓に訪(もう)づ(翠蓮社泰譽上人務学博元和尚)

みんなこぞつて泣いた日が近づくみ墓べの槙の木さへも茂りたるかも

み墓辺にしきみをさヽげ水を手向けわれに出来るはこれのみと思へり

きみがみを犠牲にまでしてをきながらわれらの得もの少きを恥ず

すぐるもの日々にうとしとふかなしさは忘られざれどおもかげのうすさ

×悼 竹増君

み葬(はふ)りの日さへかの海きらきらとかヾよひゐたりつれなきものか

おん母の嘆きの叫びいつの日かわれら忘れむ、

死なざらむゆめ、たらちねの親に先立ち

松田一郎君、橋本益太郎君逝去すと

つぎつぎに人の死するを聞くときし、かぼそきものか世に生けらくは

つぎつぎに知る人たちは死に行くを、いまさらにいきのいのちをたふとくはおもへ

120増田正元よ、ゆめ死ぬ勿れ若くして逝きてわれらを嘆かしむなかれ

[

[

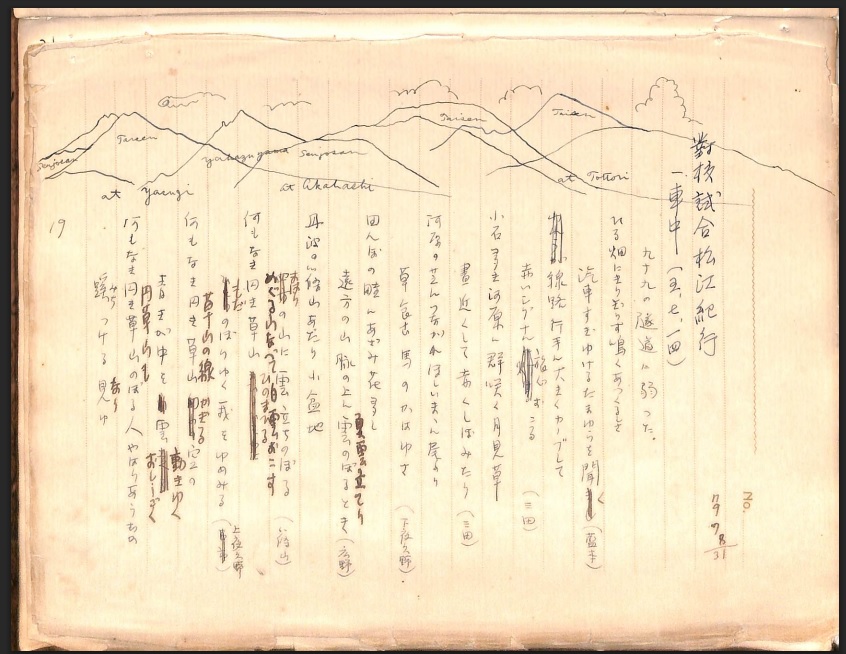

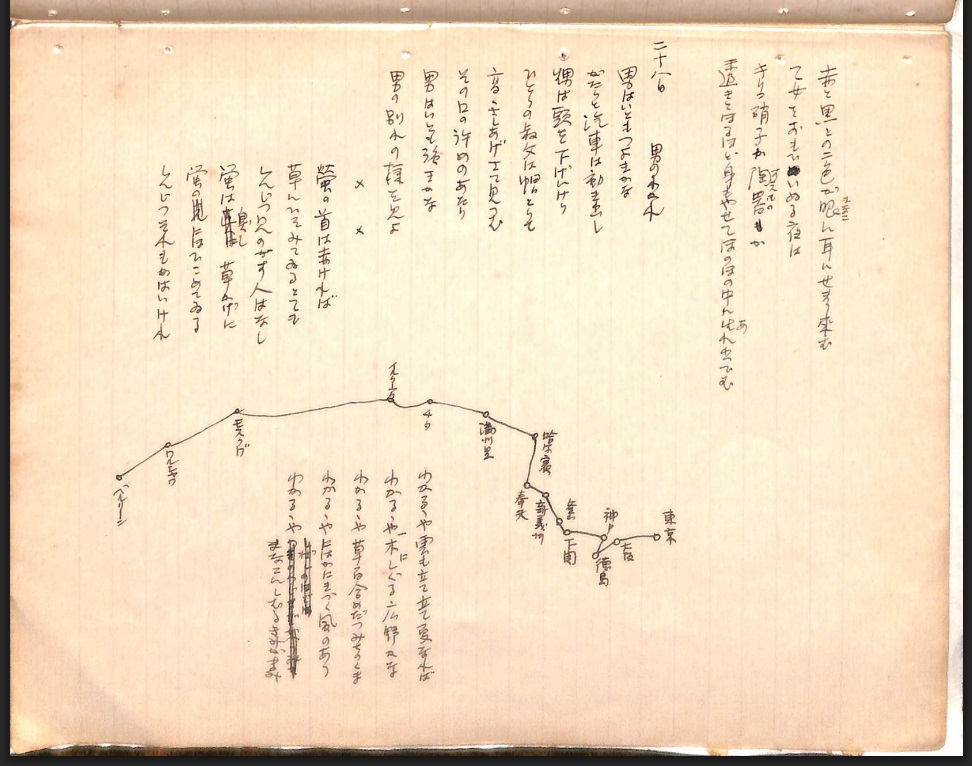

對校試合松江紀行

一、車中 (五、七、一四)

九十九の隧道に弱つた。

ひる畑にきりぎりす鳴くあつくるしさ

汽車すぎゆけるたまゆらを聞く(藍本)

線路行手に大きくカーブして

赤いシグナル旅心おこる(三田[さんだ])

小石夛き河原に群咲く月見草

晝近くして赤くしぼみたり(三田)

河原の芝につながれほしいまヽに尾ふり

草食む馬のかはゆさ(下夜久野[しもやくの])

田んぼの畦にあざみ花夛し

遠方の山脉の上に雲のぼるとき(夏雲立てり)(広野)

丹波の篠山あたり小盆地

まはりの山に雲立ちのぼる(めぐる山なべて白雲おこす)(篠山)

何もなき円き草山ひのまひる

もだのぼりゆく我をゆめみる(上夜久野)

何もなき円き草山(草山の線)かぎる空の

青きが中を雲動きゆく

何もなき円き草山(円草山も)のぼる人

やはりあらむか蹊(みち)つける見ゆ(なり)

トンネルを出づれば青き波の色まなこにしみてこころさびしも

汽車とまらぬ小駅の村の花畑カンナ大きく咲けるを見たり (古市)

山間の小村にすぎる小学校(の学校の運動場)赤帽かぶり児童行進すも(赤帽の児ら整列してる) (古市)

震災の名残は見えて城崎の街の屋並は皆新しき (城崎)

両(もろ)岸に芦群生へる円山川、玄武洞近く皆窓を見る(海近ければ流のゆるさ) (玄武洞)

日本海の青潮にさす陽の光、車中こぞりて歓声おこす(波は光りてよせ来るかも) (鎧)

磯の辺のいくり藻[アカモク]生へるあたりすら青潮めぐるをかなしとおもふ

海と隧道、たがひちがひに現れて忙しきかもよろひ[鎧]のあたり

日本海のうしほよせくるこの港、あか瓦の家かたまりゐるも

この湾の防波堤なす岬角裸岩根に浪砕けちる(たり)

風あれや鈍く光りて波がしら沖の島根によせいたる観(磯の小島にきては砕くる)

古しへの語かなしき湖山池、めぐれる山に雲かヽるなり (湖山)

砂丘にまばらに生へる姫小松、旅心すでに定まり本をよむなり

はヽきね[伯耆嶺]はあらはれそめし山肌にくもはかヽらずあらはなるかも (鳥取をすぎたあたり)

【抹消】砂丘をいたくこのめる西條八十ま夏晴れたる空の下にもか

一昨年雲にかくれて見えざりし大山見ゆも雲一片だになく

あんまりにあらはなりければうれしけれど何かものたらぬとひが思ひせし

(われの山好きの心を知れる人あれや)

こヽらから見ればあんまりいヽ山でもなし幻滅感を抱かぬこともなし

雲いくら早く[ママ]走らうとも音立てず汽車の車音に大分よわつた【抹消】

伯耆嶺のつらなり長く空かぎる此の一連[つら]の聖座たふとし

伯耆ねのそがひの空や山陽道何があらむや雲立ちのぼる

白い雲日に光りつヽ、まひ上る山のそがひにこころかよふも

大山の裾野の連りなだらかに低まるはては海に流れ入る(赤碕)

(大山の裾野の原は低まりてきはまるはては海に入るかも)

大山の裾野桑畑、草を刈る乙女の家は遠からしとおもふ

大山の麓からつヾく赤松林じんじんと重き蝉のなき声

日本海はとほくくもりて何もなし隠岐の島深ししばらくで止めき

おきの島しばしもとむれど日本海くもはろばろと何も見えざり

大山の北の斜面の岩崩(くえ)の眼に迫りて(あらはにて)いくときばかり

【抹消】大山の西の斜面の急傾斜、急は急なれど抛物線に【抹消】

大山のひける斜面の美しさ、めかれずゐるも裾のめぐる汽車に

大山の岩崩のあたり一片(ひら)の小[ちさ]き雲かかる米子に近づきし

安来すぎてこの汽車旅も終るともふ、棚の荷物をおろしそめたり

【抹消】闘志といふか、排他心ならむか、とにかくに松江高校の人をながむる

159OやNとぶらつきしまち、そのまちのかはらぬごとく、われもまだ子供(恥カシガレリ)【抹消】

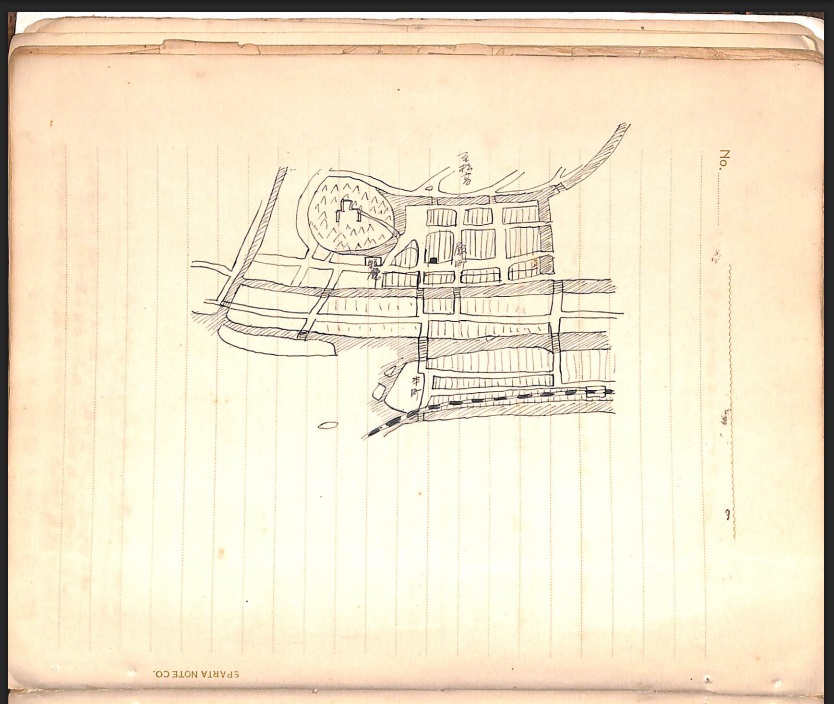

その二、松江の宿

互に相容れぬ心あり、今更にわがひがみ心をいとふ。

城山にて

古典的(クラシカル)な観念清算の希望ありその不可能を感じゐる古城で

×松高で練習

練習中、後の山で鳴くせみのこゑきこゆるはうれしきかもよ (高校)

何事もうるさしとおもふむしあつくシヤツ一杯に汗づくなれば

×夜、散歩

とほく来て夜の散歩さへおちつかず田舎の街とおとしめゐるも

【抹消】美人なき地松江すき心さへなくありてつまらぬ通り散歩するなり【抹消】

しろ堀のはすやヽにして咲きぬべしとほくわれらの来りつる時季(とき)に

八雲たついづもの國はまな下にみれどみあかぬ山川のいろ

大鳶は老松の秀ゆとび立ちてわが眼の高さにまひ来るかも

湖の面をすべる帆船ありへだてとほければうごきのろしも

旅館の窓先にゆるヽめん竹の秀先うるさしと心いらだつ

きりぎりす鳴くこゑしげきこの晝を球追ふ友とはなれたく思ふ(於松高)

蓋し現実逃避を責めらるヽ原因か

きりぎりす叢中に鳴くこゑをしげしともへば裏山の蝉のこゑもまじれる

【抹消】かりそめの愛の言さへうれしみとはづかしきかほ見せにけるかも

168顔美くもなき女何なれば愛しかる、かりそめの言はうれしと思へど【抹消】

×

おれの神経の先で蝉がジンジン鳴いてる (七、一七)

おれの目の中で竹やぶがゆれる

おれは血管の中に緑の血をかよはす

それでも俺は人並のことをせにやならぬか。

×

何故おれはお前達といがみあはねばならぬか

なぜおれはお前達を嘲笑せねばならぬか

又なぜおれはお前達を愛しようと力まねばならぬか。

バカヤラウ!!

×

ナイーヴといふことはがさつで利己的なことだ

デリケートとは小心で利己的なことだ

それ丈のちがひぢやないか

いやだなあ。

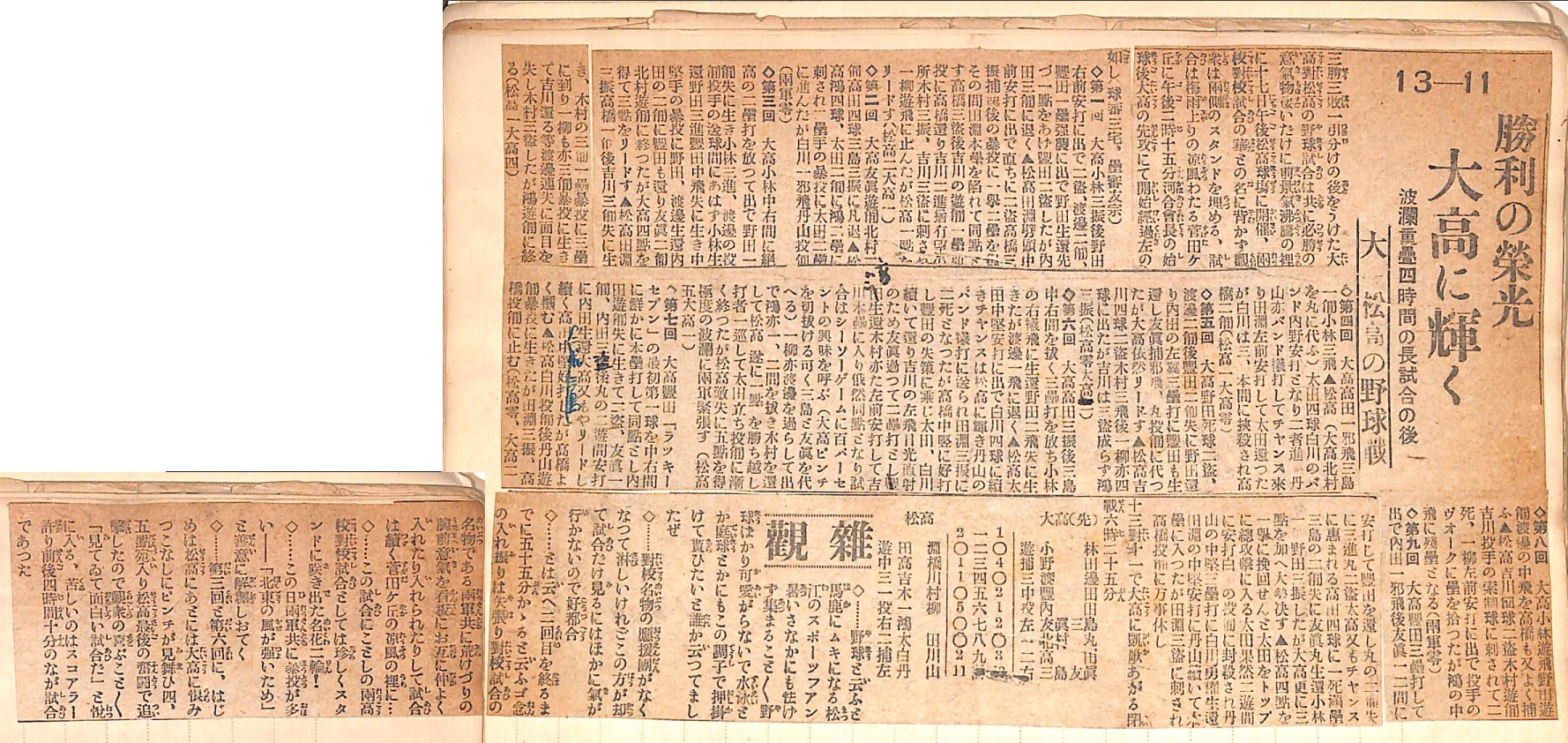

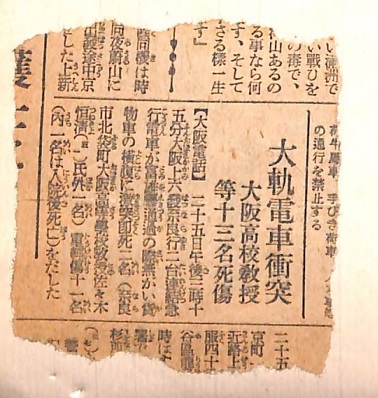

三、対校試合 [※新聞切貼あり]

俺達は宿から

球場へのバスの中で

出陣の歌と部歌を歌つた。

何だか金属性の声が出た。

歌をうたつてると泣けて仕方がない。

横を見ると友眞も

丸も ──長いまつ毛だと思つた──

俺は俺達の感傷を

恥しがつたが或は之が

ほんとかもしれんとも思つた。

只何故泣かねばならぬかは

何うしてもわからなかつた。

×

試合が始まつた。

俺はバツト拾ひの役だ。

一心になつてピンチ毎に

胸が痛くなつた

後の山で鳴いてゐた蝉の声を

いつも後には思出すだらう。

とにかくシーソーゲームで

何度も心配さヽれた後に勝つた。

十三対十一。

選手達や先輩は躍つてる

俺も飛出してゆきたかつたが

止めた。しかしそれにも劣らず

嬉しかつた。拍手してやつた。

歌をうたつた。涙が出た。

これですんだと思つた。

予期してゐた寂しさは感じなかつた。

俺は此の野球部に更に

新しい意義を見付け得たから。

×

祝勝会だ。

皆子供の様に喜んでる。

北村を一番嬉しいと思つた。

此の気に捲込まれぬ俣野理事を

不幸に思つた。

俺達の感想に次いで

新しいメンバーが

頼もしい抱負を聞かしてくれた。

先輩らしい、いヽ気になつた。

かにかくにたける心は抑へがたし この心はもよしとゆるしゐる

自らは戰ひ得ざる体(み)の弱さ かくて若き日すぎゆかむかも

友だちの喜びおどるをながめゐる おなじ心のわれならなくに

喜びの表現はそこに求(と)めずとも うれしさはすでにとヾめかねつる

みな人のよ[酔]へるおもヽち見てあれば よへるまねさへしたくなるなり

友どちのよひのたはぶれおぞ[愚]なれと さかしらをしてさびしがるなきみ

[※Erinnerung[思い出]と書かれた紙に]

眼[まなこ]瞑れば どうどうに

心に浮ぶ 友の顔

菅田が丘に かちどきの

歌うたひしは まざまざと

われらいつとて 忘れむや

卿(きみ)が情けに 一年の

苦しみを耐へ 過しきて

ここに勝利の 喜びの

涙流して 躍るなり

われらいつとて 忘れむや

帰り来れば はろばろと

戰の日ぞ 思ひ出(づ)る

遠く松江の 湖の

ほとりにわれら 戰ひき

われらいつとて わすれむや

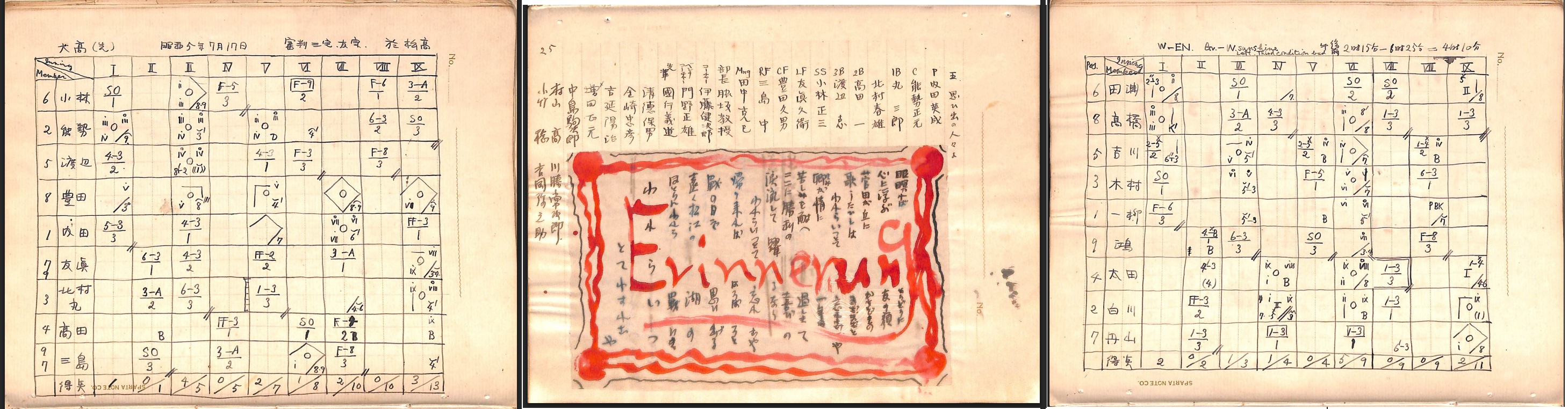

五、思ひ出の人々よ

P 内田英成 C 能勢正元 1B 丸三郎、北村春雄 2B 高田一 3B 渡辺忠 SS 小林正三 LF 友眞久衛 CF 豊田久男 RF

三島中

Mng[マネージャー]田中克己

部長 脇坂教授

コーチャー 伊藤建次郎 ベンチコーチャー 門野正雄

先輩 國行義道 清徳保男 金崎忠彦 吉延陽治 増田正元 中島駒次郎 村山高 川勝常次郎 小竹稔 吉岡弥之助

[※試合のレコードあり]

四、伯備線途中

暴風雨(あらし)来るけはひしるしも線路(みち)ばたの唐きびの秀はゆれてやまずも

はやち風稲田わたればなびき伏すいな葉の波のやはらかさはも

向つ丘(おか)の木の葉さわぎてうらがへる葉うらの白さをしるしともへり

あらし来る前の湖のくもり色や重くひかりて波よせくるも(たてる見ゆ)

湖(うみ)ばたの松の木の葉のにぶ光りあらし来らむ空のくろさよ

古しへの民族穴居の穴夛きこの丘の辺のあぢさゐの花

太古(おほむかし)のこと思はされてゐる頭にあぢさゐの花はしるく光りたり

草山のなぞへ長々とつらなりて高しとおもふ草ばかりの山

はらはらと車窓にあたる大粒の雨山陽道に汽車ひたむかふ

(ぽつぽつと雨ふりゐて車窓(まど)をうつ山陽道に汽車ひたむかふ)

大山の西のふもとをぬひめぐる汽車にゐるなり大き山なるかな

たまたまの丘のきれめに見ゆる山雲かヽる山をそれとおもへり

南瓜畑に黄色く咲けりあらし前の空のくもりにいちじるき光り

南瓜畑に黄色く咲けり(あたりの空気おもくるしければ)いちじるき光り

日野川の水上のぼるこの汽車は(汽車にゐて)むかしのかたりおもほゆるがに(かな)

上石見すぐればすでに山陽道心あらたまる 雨は止まざり

高梁川[たかはしがわ]にしたがひて下る川のふちところどころに青くよどめる

百合の花畑のくまに咲きたれば山の畑のなつかしさはも(その山畑のなつかしきかな)

雨しぶく山の林になくせみの一匹なれやなきつぎはあらず

雨中になくせみのこゑすみとほり心かたむけきいてゐるなり

川のわだ鮎つるらしも人一人立ちはゐるなりわびしともはずや

×倉敷近くまで眠る

187眼ざむれば頭おもたきひるねあと高梁川も太くなりたる

やがてわかれる友をさぶしと思ひゐるこの山國の駅のきり雨

山峽の小村の家の花畑に西洋花咲くをさびしとおもふ

のうぜんかづら花茂みもちて山畑の畔[くろ]の潅木にまつはれる見ゆ

×岡山で山陽線にのりかへ (七、一八)