Back �i2006.04.04up / 2025.02.16update�j

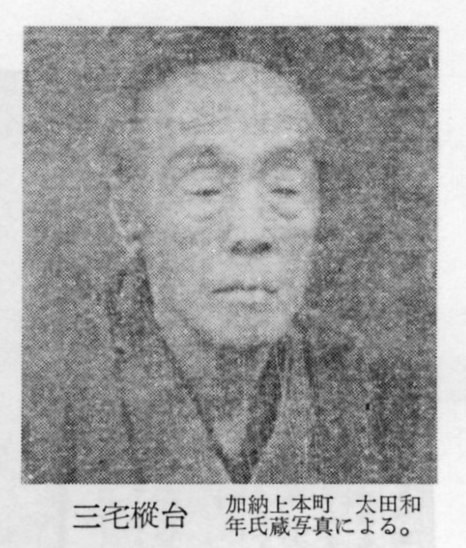

�O����i�i�݂₯�@���傤�����j�i1816 ����13�N �` 1896 ����29�N7��7���j

���͎�ρA���͊C�x�A�̂������Ɖ��ށB���i�͂��̍��B�{���͏��⎁�A��������̖�l�ŏ�L�m(�����Â�)�̂ЂƁB���[�̋����O��ɓ����B

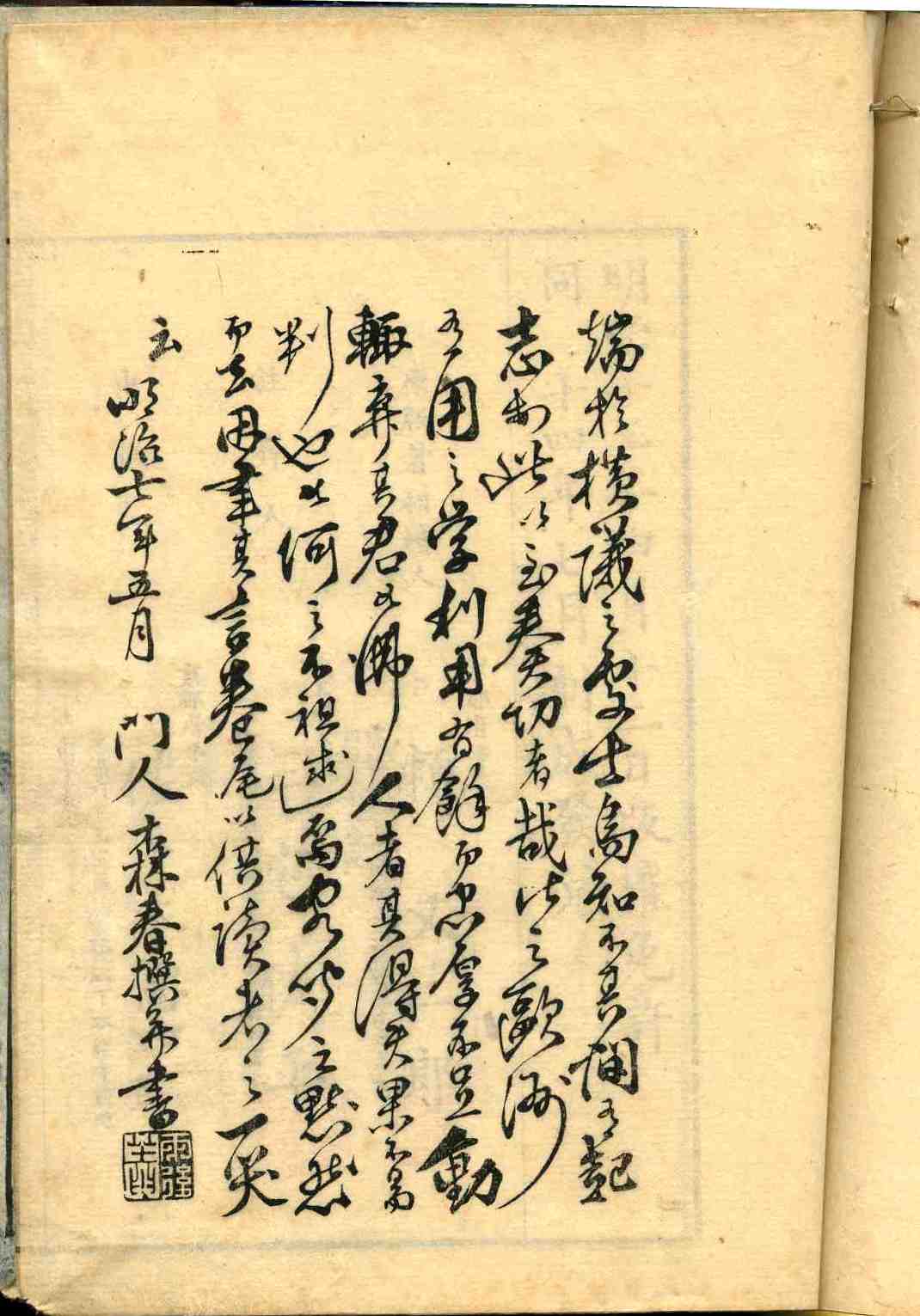

�M��

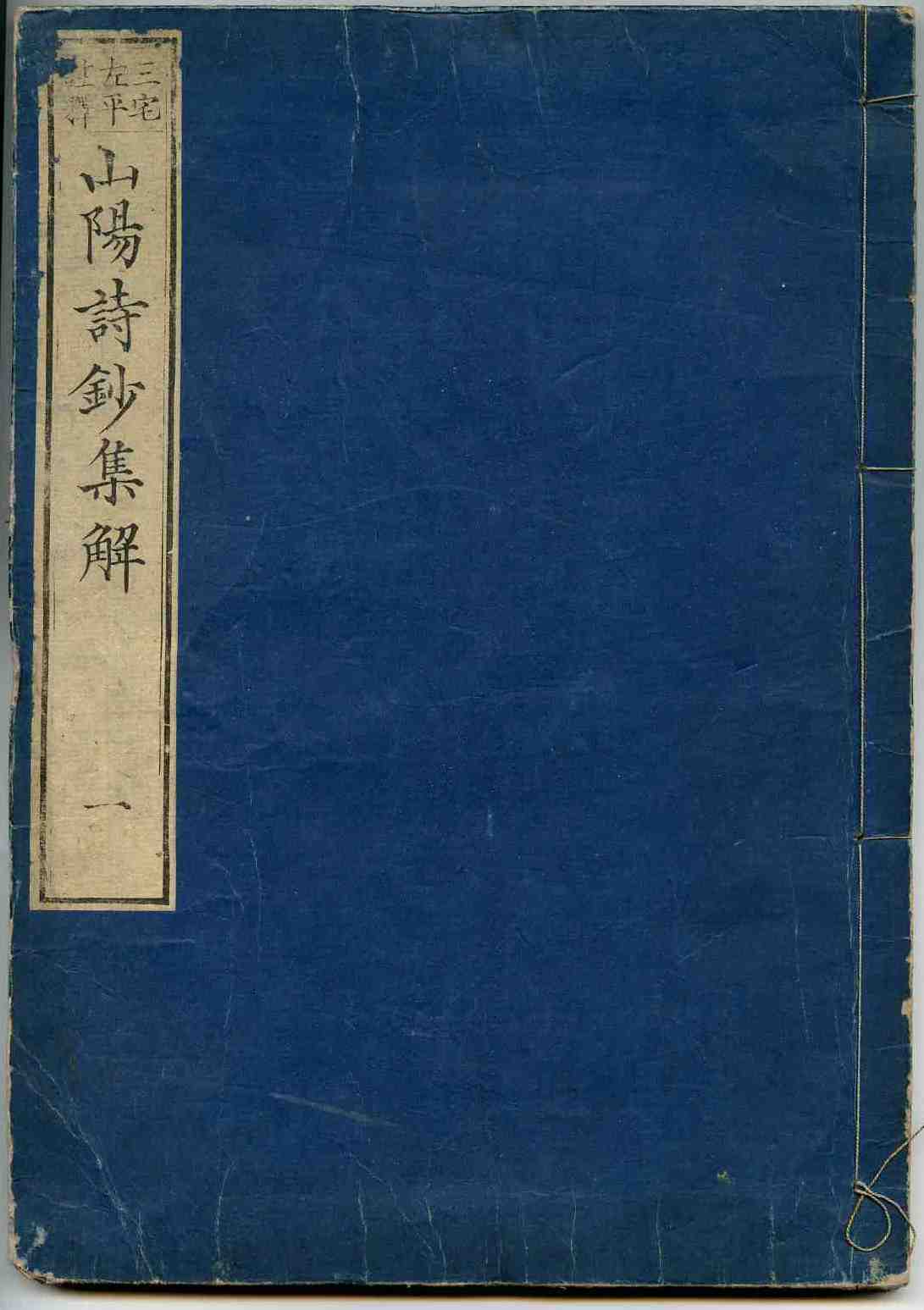

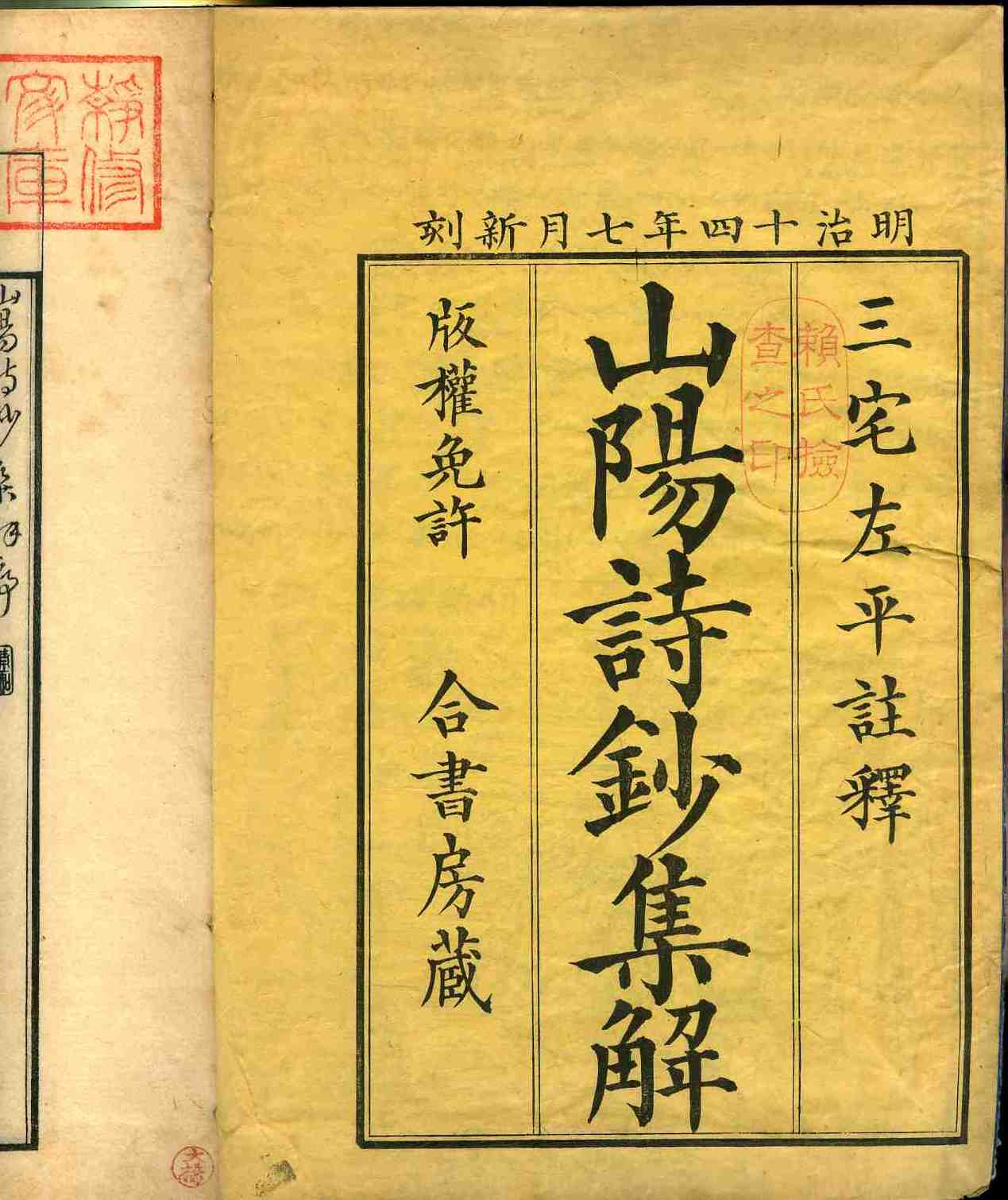

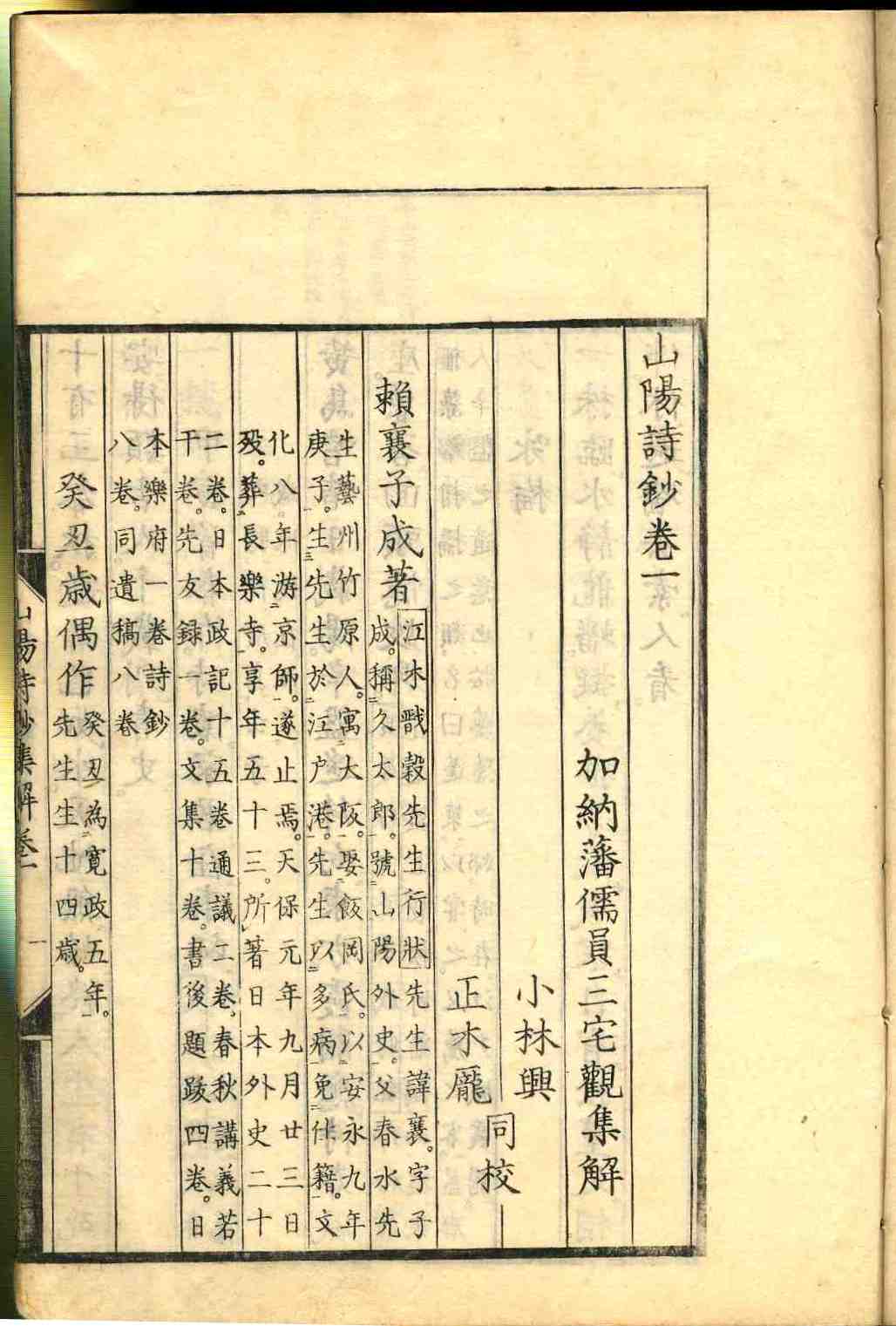

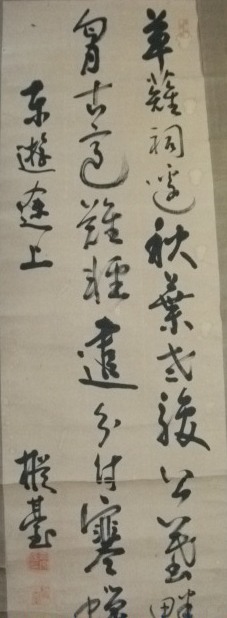

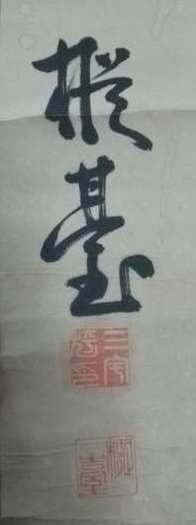

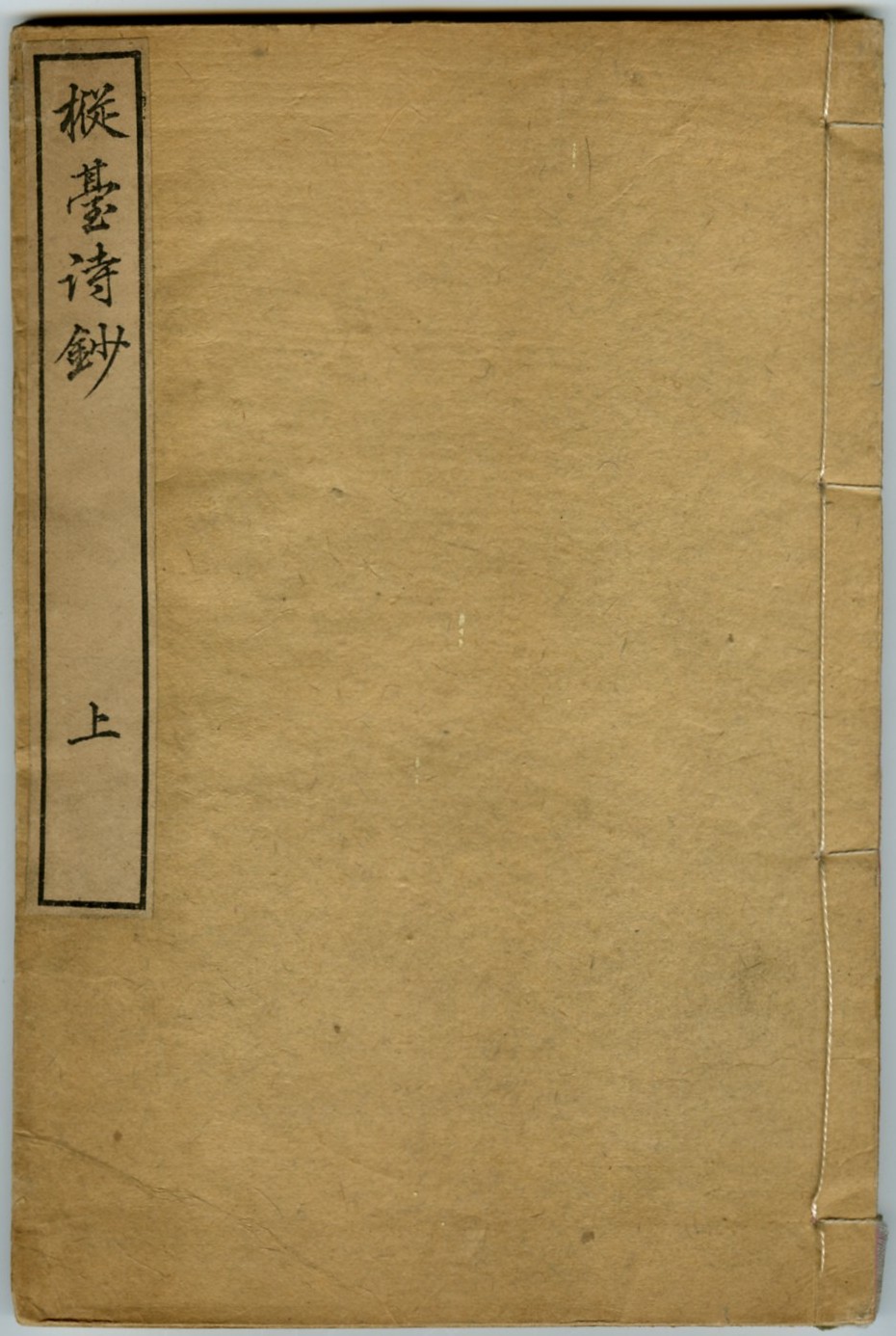

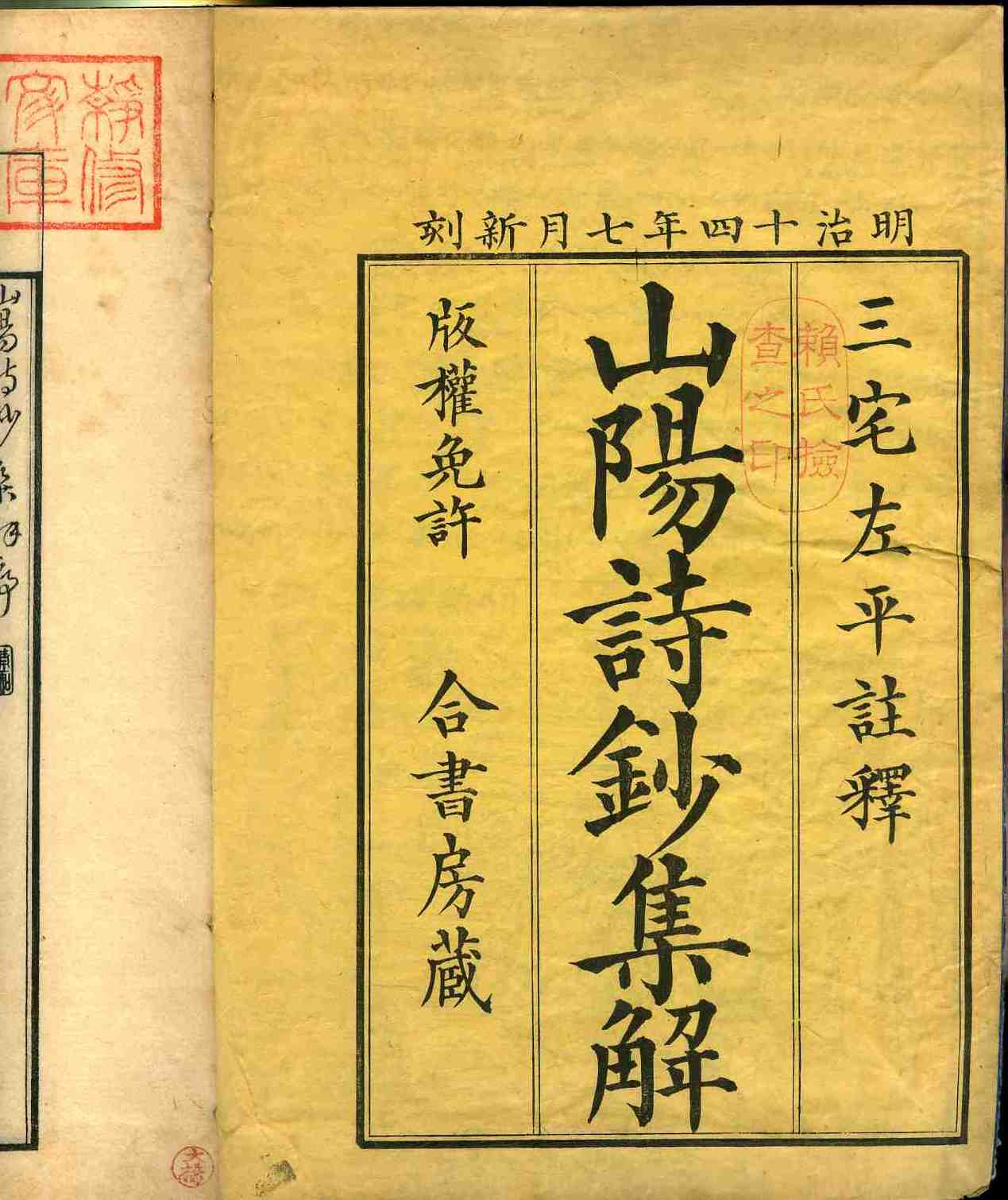

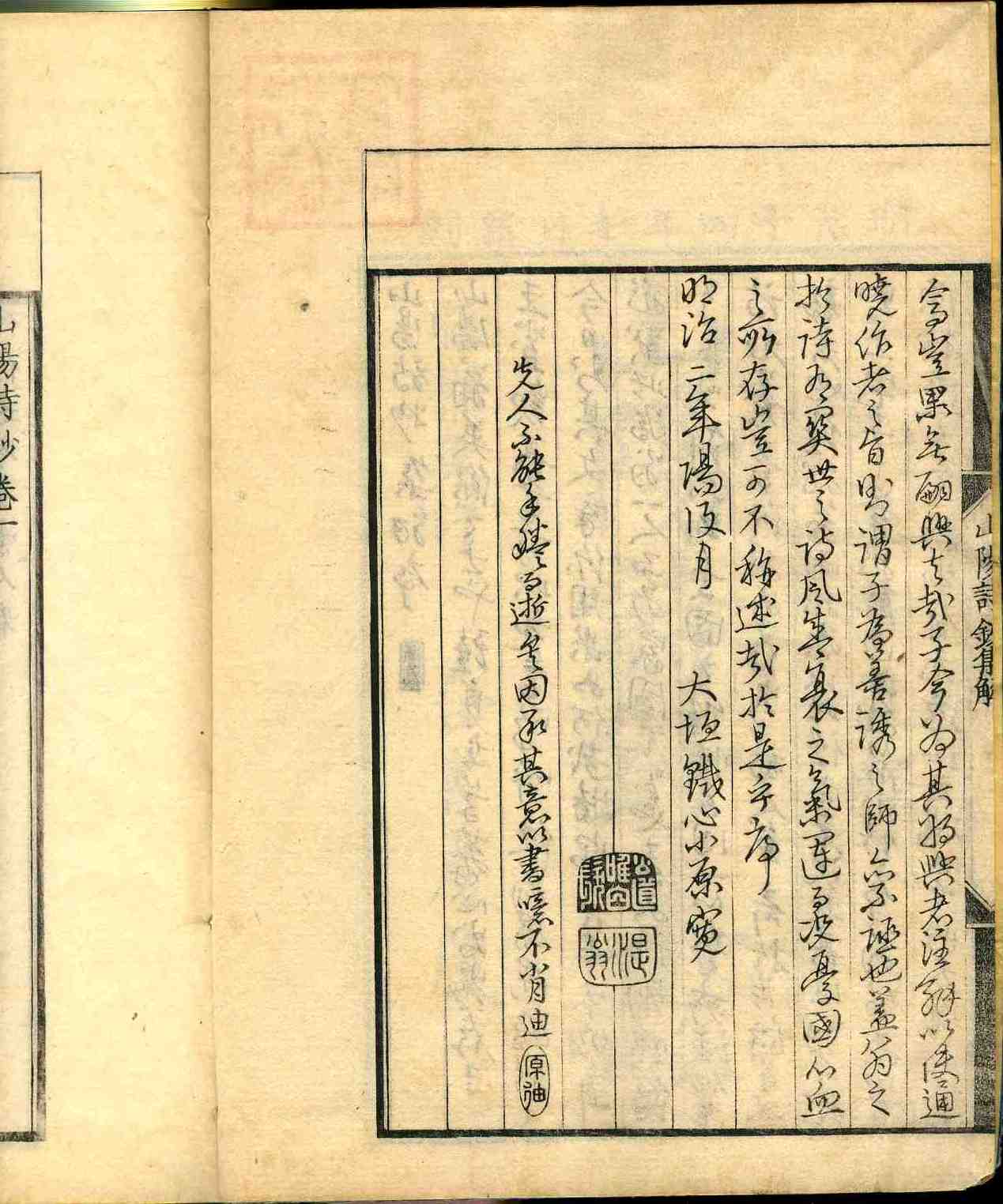

�w���i����x

�i���傤���������傤�j

1891�N�i����24�N�j9�� �e�ԓ� �㈲ 22.9�~15.3cm

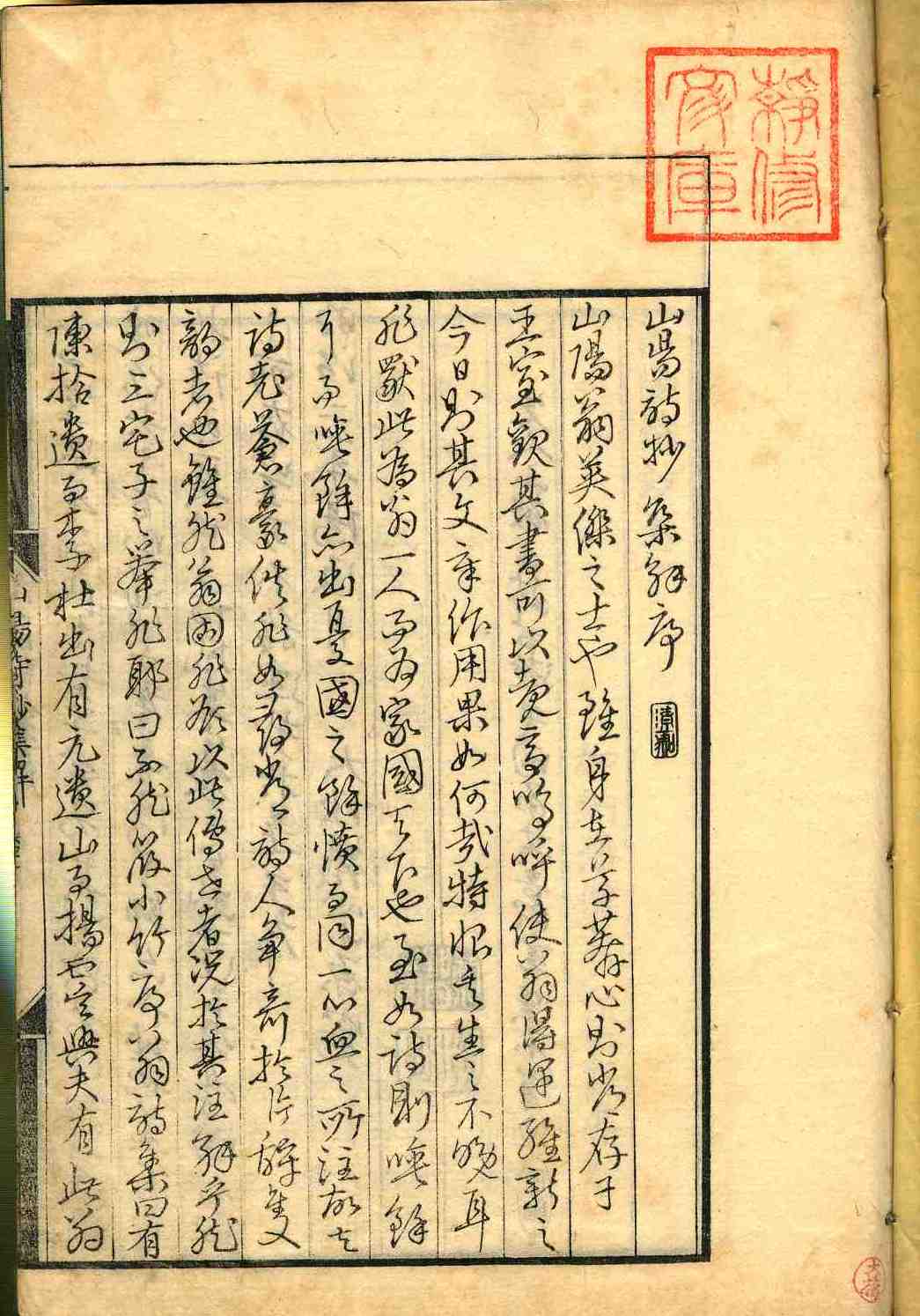

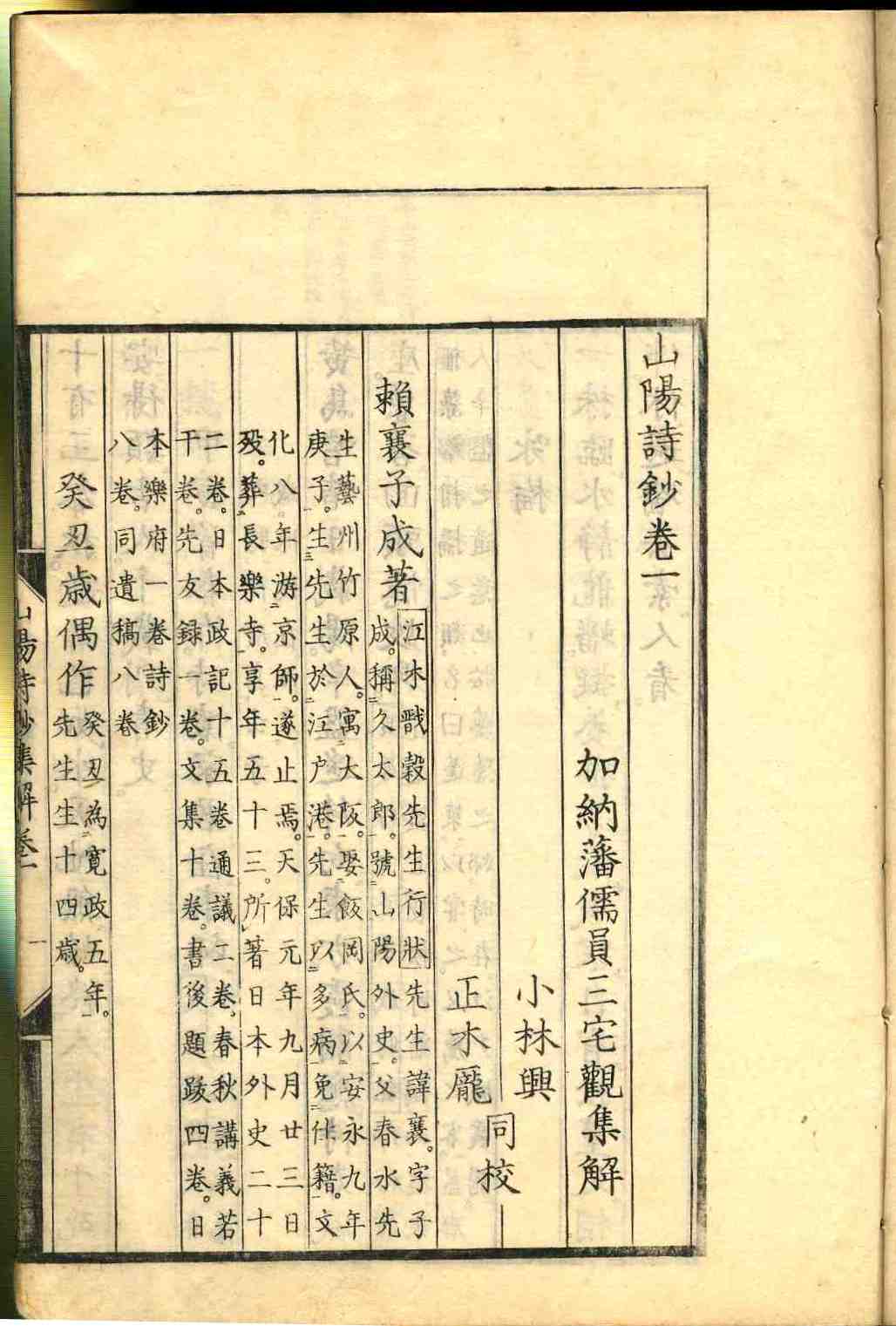

�O��� ���@��쌛�� ��@���s������ҁ@ ���@��(��)

�y�����z4,4,7(����),19(����)��

�y�����z12(���O),16(���l)��

�y��O���z14(����),16(���Z),2,2��

��������}���ُ����@��1�@��2�@��3

�y�����z��

�\���@���Ԃ�

�莚�F�V�ۓf��䎁@�V�ہA��䎂�f���@������\�O�N�����@�F���i����u�����F���v�u�b�ҁj�v

�莌�F�������{������ ���w���������� ��쏬�������� ���֎O��V�l��@�������l�N�܌��@���Q��

�@���ɍ��{������A���A������

�@�w������A����������Ɋ��ւ�

�@��������삷����A���A���������Ȃ炸

�@�܂��ւ�����A�O��V�l�̖�ɁB������\�l�N�܌��B��� �Q(��쌛��)�@�肷

���u���i���Z�}�v(��� ���@�����h�K[24�N]��)

�莚�u�s�@�����@�S����v(�]��S���H)�u�剹���߁@�������v(���藘���@����3��m��)

��(���A �쑺 ��)

���H�����u�B�W�Ɛl�w�q�ח����}���S�َ��B�F�������^���V���^����B��v�}�A�|���B��畗���ԖB�d�����v���V�B����ϗ������ҁB毐�����ƁB�O����i�B�אl���p���A�△�z���V���B���w�����o�j�S�ƈڋy�����������R�����s�������L���B�сX�F�@���i���l���B��{�^�]�B�������Ȓm���l�A���Ș_�����B���i��������B���Ҟ��i���������H�A��l���ɔy�A�זd�㈲�A���q�ꌾ�B�]�����i�ד���V�F�b�B�s��熔T�����ҔV�B

�@������\��N���t�@�@���A��l����

��

���ɞH���u���͎u�����Ӂv�ƁB

�W���Ɛl�̕w�q�A�ח��̋��}�̊��S�َ����A�F�Ȏ�(���̂Â�)�瑴�̐^���A����V���^�̎��ƈ��͂�B

��(��)���v��A�|����}�A���A�����Ԗ���炵�A���v�Ȃ鏥�V���d�A�ϗ��E�����Ɉ���邱�Ɩ�����A毂ɐ��ꎍ�Ȃ�ƁB

�O����i�A�l�ƈׂ�͓��p���A�z���̕��͐△�ɂ��āA���̊w�͌o�j���Ƃ��A�S�Ƃ����Ĉڂ��Ď����ɋy�ԁB

���̎��͋����R���A���������Ƃ����A���Ė��L��B�сX�A�F�Ȟ��i���̐l�̔@���B

��{�^(�⎷�M1662-1744)�͉]�ӁB�u���̎��Ɉ���ĈȂđ��̐l��m��A���ʂ�ɈȂđ��̐���_������Ȃ�v�ƁB���i�A���ꏎ���(���������)�B

����(���̂���)���i�A���̎��ɂ��ė���ĞH���A�u��l��тɏ��ɔy(�{��)�A�㈲����Ɩd���ׂ��B�q�Ɉꌾ�����ށv�ƁB

�]�̞��i�ɉ�����⓯��V�F�̋b�݂��ׂ��B熂�����T�����������ĔV�Ɋ҂ւ�B

�@������\��N���t(��)�@�@���A��l�@���@�����B

�y����z

�@�@���Z���[�� �O��� ���B���� �s��쌛�O ��B

���ҁA�䂪���i�搶�A�吶�Ə�����o�ɑ��̎��̏����ӂ��ȂĂ��B

���ɑ��̍e�{�A���P���𝧂��ĔV��]�ɕt���B�]�ɔV����o�����߁A����A�V��������s�����ނ�邱�ƍ��̔@���B�@��l ��쌛�O �����B

���鑺���搶�ɏシ�B�搶����褧�i�����j�A���͎m�сA�ʏ̕����Y�B���Z��L�n(��������)�̐l�B���������R�z�搶�̖吶��B

�@�@�����A�ƒn�̉����̖��B�����K�߂͗L�_�̎�����B

�@�@�K��Ɏ�����u椂ɋ߂�ɔ��B���炭���Z�狆��l�Ɛ��炴���B

���������A�������Ɠ�(�Ƃ�)�ɑP�䎛�ɗV�ԁB�A�r�A�����m���K�ӁB

�����ό��B

�l���R���}

���������A�Y�슰�v�Ɠ����_�c��{����K�ӁB�@

�@�@���R�߂��փ����ɐڂ��B�D���A���ł�t䇂̐V�������B

�@�@����ብ�̍��̊ԂɏZ�ޗL����B�ς͂��A���q�̐�(�S��)���(��)�����B�@

�ˌ�⹕�(�u�����Ёv���l)�ɊB�@

�@�@�ԊݓV�́A������ʂ��B�N��A�ށA�U�[�A�ʓ��ɒނ���B

�@�@籊�ƁA�����A���ɐ��Ђċ���B���(�s��)�̈ꔼ�t����₹����B

�@�@(�֗W�̓�A���K����u�ԕ��v�Ɩ��Â��B⹕ނ̒ޗV���鏊��B)

�R�����i�B

����ɑ���B�@

���������A�����H���Ɠ��ɍ���m���K�ӁB�@

�@�@��q�A�k�(�����Ȃ�)�ɂ��ē����ނ�Y��B�����A�e�₦�X�[�����S��B

�@�@����A�N��㔂��l�̋�B�ԉJ�ߒ��A�G������̋�B

�@�@(���̖�A�m��̂����ĞH���u�g�މ��F�È������o�s��������]�䍶�F�Ԃ�łJ���[�������G�v)

⹕ނ�K�ӁB

���K�̋��ށB(���ɒނ肵�ҁA�H���A�����A⹕ނ̎O�w�F�Ȃ�)�B

�@�@�Z���̑\��̗W�B�×��A���V����B�[���|��蒺�f�����B�ǂ��|���b�b���������B

�@�@���̑傫���ꍀ�P�B���̐[���͑���Ղ��炸�B���Â��Ċ��V�K�ƞH�ӁB��鱉����אB���B

�@�@���_�O�F���o�ɁB�Ƃ�c��Ă��̑��ɒނ�B�����͐��c�ɐڂ��B�����͒|���A���B

�@�@���ɑ��������B�V�����ċS魊�̔@���B�܂��V��������B�Ռ��A�����(����)���B

�@�@�䂪�ӁA����V�ށB�Ȃ��ڂ��Ă��̖k�ɝ���B���̓��n�߂ĉa�𐂂��B�����ɂĔ��S(50��)���l��B

�@�@��鱉�������鱣�B��ڈ��Ђ͓�ځB���F�A�l�邱�Ƒ������قƂ��B�܂����_�̊d(����)�����B

�@�@���\�č��̒���߂��B���[�A��趯(����)����V��B���Ɏl���̕�����B���Ɏ���ɉ��������B

�@�@�ӂ��c�ɋ㕣�̉��B�K��������̑��ׂ��B���ɉ��ċ}���ŊƂ����B�V���o�Â�ɗ[�ɋy���B

�@�@�鲊��ւē������B�����A�הg�ɂ��B

�yꇓ��z����搶�]�Ӂu�ÐF���R�A�^�ɖp�A�l�����v�ƁB�ȉ��̏���������͓���搶(��������)�̕]�ɌW��B���y�܂��R��B

�yꇓ��z�����]�Ӂu��]�̎l��A������嫂��R�������@�v�ƁB�����͉L���W�̐l�A�L�����i���B

⹕ނɊB�@

�m��̓�V�𑗂�B

�~�ԑ��ɁB(����搶�A��(��)�Ɣ˂̍������̕ʏ�̒n�꒬�P��ЁA�~�O�犔��A���A���ɂ𑴂̒��Ɍ��ԁB���Â��āu�~�ԑ��Ɂv�ƞH��)�B

�@�@�_�v�Z����鍤(����)��c��B���q�ɂɑ�(�M)���X���B

�@�@���݁A�~�A�q���B�_�O�A�ƁA�����삷�B

�t���G�r�l��B

�������A��������Ɠ��ɑr�R(����܁F���Z�s���c)�Ɋϕ����B�@

�����H���A�发���b�ށB�����Ďӂ��B�H���A�ł�菑��\�����A�߂�����ɗV�ԁB�L�}���(��O���)���o�������ɋA��B�����ĕM�͉v�X�i�ށB

�啗�s�B

�@�@�V�ے���(8�N)�H�̑啗�B���͔����\�l���ɍ݂�B���ҁA�����ׂƐ����B�����m����F���Ԃ��ě���ᢂ���Ƃ́B

�@�@�w�_�͝�㔂��čs�������c(���)�j(�͂�)���B�}�J��㔂�����������₦���B

�@�@�������낭�A�����̖|�R�Ɣ�Ԃ��B�j�����ƌ͗t�̔@�����������R(�͂�Ԃ�)�̔@���B

�@�@�����}�����҂��Ė����x�܂��B�����(����)���ĜI�����М\(���悢��)�B

�@�@�S�����p���A�������ӂɑ����B�V�������A��Đ܂��Ɨ~���B

�@�@���߁A��(����)�����Ƌx(��)��Ő��ꖲ���Ƌ^�ӁB���R�Ƃ��đz�N���A���[�̗���B

�@�@���ɂ���(�₪��)���r�ɘ��ЋQ�u�ɋꂵ�ށB�l�C��(�قƂ�)�ǓĎ��ɜ�邪�@���B

�@�@�����A���̓��ɂ��āA�l�A���̍߂��B�ߓV�A���̋ꂩ���̔����~�����B

�@�@�����̎����A�ɒm�炸�B�|�|�̖�L�A����(��)����Ɨ~���B

�@�@������(�ǂ������瓾���悤��)�A�����}���Ɩ�߂̎t(����)���N���A��(����)�ɓV��Ɍ��Ђđ��̐����ӂ��B

�@�@(�啗�A�Z���Ґ��̎l���ɂĎ~�݁A�����Ĕ�(����)�ł��r�����ׂ�B

�R��ɐr�������͉҉т��Q���������Ď����Ƙ����ƍ݂�̂݁B���n�ɋy�тĂ͏I�ɖ����̗L�N(�L��)�ƈׂ�B

�@�@�������Ƒq���ɂ��Ă��̈ӂ�ᶂ������B�����̒�܂�R���m��A�T���ǂ��đ嗪�����Ɍf���B���ɍΏ\��\�ܓ���B)

�H�������B

�Ƃ̑�l�A���V���B�V�݂Ĉ���B

�@�@

��������{�̋����ɑ���B

�@�@��ʂӂ����ъ�����ɂ͔�嫂��B雞�����g�֒��炭�ʗ����B

�@�@�ؖ₷�A�d�Ғ�߂ĉ�(����)�̓����BᩑR�A颔��N�̔@�����Ȃ��B

�yꇓ��z�����]�Ӂu�����搶�����Ă��łɎ��N�A�����̎�������龐��ᩔ��A���R�Ƃ��Ėڂɍ݂�v�ƁB

�@�@

�~���̏ԉԏ��߂ĊJ���B��тē��𐬂��B

���O��(������)�̕�(��͎R���S��쑺(�֎s�@�؎�)�ɍ݂�)

�@�@��l ���؎O�Y �Z�B��l ����@�\�Y(���Ƃ̌p�k��) �Z�B

�y����z

���V�B

���{�A�_�U�t�ɊB

�{�w���V�a��]�ށB�@

�r��B

���K�B(�K�͐V��̓��O���A�L��̋�(����)�ɍ݂�)

�P�����ɗV�ԁB

�F埵��A�ϊx�B

�x�{���g���w�ɓ���B���̓��ߌ㕗�N���_�o�ÁB�J���ɐ����Ƃ��Ĉ���B�@

�g�����Ė\���J�ɑ��ӁB���s�̏����݉q�A�n�����Ęr�ɏ�������(����)���Éw�ɏh���B�@

���Éw���B���̓��A�J�ǂ�_�U���B�x�m�܂��]�ނׂ��B��тĈ��𐬂��B�@

�O���w�ɓ��s���݉q�ƕʂ�B(�݉q�A���ɘr�������Ĉɓ�����ɗ��݂���Ɨ~���B�]�܂����ɕ}���s����Ƃ�����݉q������Ŏ����B�T������ɔV���ȂĂ�)

�s��R�̉́B

⦍��̊ցB

�G�F���T�R�B

���q�r���B

���s�q�ɁB

�@�@

���V�����搶�ɉy���B�@

�@�@���S�ˊX�A�����������B��Ð��������啶��(�����O)�B

�@�@�v���������A�����̒��q(�����E����)���߂��ƁB���߂Č����颁A�����̔@�����B

�@�@���̖��߁A�����АЂ���B�O�҂̕M�n�A�ł���������B

�@�@���h(�h�Q)�Ǔ��⊶�Ȃ����B���ɉy���������˔���(�h�g)�B

�@�@(�搶�̎����A���ɏ㈲����ҁA�O�ғ��ɁA��ғ��ɂ���B�܂��w���u�^�x��ɂ�����тĐ��ɍs�͂�B)

�@�@

�����̋���

�����݉q�̉Ƃɋ����B�Ƃ͍��(���{����{��)�ɂ���B�ߗׂ̕��V�A�]�𐿂��Čo�����u�����ށB�@

�����A�����t�A���̔~���ɏ������B���B

���_�ɍ��m�B�O���琂��B����ċ��Ɏ�O�Ɉ����B�B�O�͑\�ĉ䂪����搶�̖�ɗV�т��ҁB

���_�t�A�]��籂ւđ��̒r�[�̗щ��ɋ������ށB(�щ��͕s�E�r���u�ē��b�R�ɑ��B���Α����{�a��������B�낯�Α����g���q������B�钆���̏��T(�i��)�Ȃ�)

�M�q(�V��11�N)�ΒU�B

���B

�e�������Ɠ��Ɍ��F(����)�̔~���ɗV�ԁB���씒�e��(���쐯��)���琂��B�����Ē悷�B

�@�@���A�t�M����B�͊O�A��������B

�@�@�щ��ɍH��(�m��)�Ɉ��ЁB���ԂɎl��(�ނ́u�g�ȓƕ��Ԃ�q�ʁv�̎�)���v�ӁB

�@�@����A�ې��ɘa���B�W���A���獨���B

�@�@���r�A�u�Ղ̉��B�N�����t�͂�賡(��)����B

�@�@

�]�A����搶(����L�R)�̕����v�������B�]��ɓ���y�ׂΐ搶�v�����߂ɑx�N(��N)�B���̋��I��K�Б��̎k�q�V�g�Ƒ������A�܂��搶�̖n�ւ�����B�ƑR�Ƃ��Ĉ��𐬂��B

��쓌�ƌ��_�\��C�B

�f�O�\�����]�B�������P�A��������̎q�A���g�ɑ���B

�Y��ɔ~�{�O�Ɋ�肷�B

�ю������̓@�ɑO�쐸��Ƌ��ӁB����͕F���̐l�B�\�ĉ䂪����搶�̖�ɗV�т���

�r�[�̋����B��h�����̉C��p��B

�s��̌×w

���{���b�^��\��B�]�A���m�B�O���o�Ɏł̖V�����ɕ������˂̓@���𗗂��B�˂�č��̍�L��(���A���̏\�����₷)�B

�@�@��Ɏ��]�@(恂͒����A�F��)�B

�@�@�K�������@(恂͒菟�A���R)�B

�@�@����������@(恂͐M���A����)�B

�@�@�匴��������@(恂͍N���A���c)�B

�@�@�{����������@(恂͒����A����)�B

�@�@���}�����q����@(恂͏G���A���q)�B

�@�@�����y���@(恂͐��e�A�P�H)�B

�@�@���䍶�q����@(恂͒����A����)�B

�@�@�{�����l���@(恂͒����A�V��)�B

�@�@��v�ێ��Y�q���@(恂͒����A���c��)�B

�@�@�˓c�я����@(恂͈ꐼ�A��_)�B

�@�@�y����������@(恂͒����A�y�Y)�B

�@�@�[�a������a���@(恂͉ƒ��A����)�B

�@�@����������@(恂͏����A����)�B

�@�@�����F���q���@(恂͌����A�p��)�B

�@�@�����펟�q���@(恂͉ƒ��A����)�B

�@�@�q�ɉ���@(恂͏��d�A���R)�B

�����B

�����ɊB

���ɋA�H�ɏ���Ƃ��B��c�L���A�i�ˎm��(���˓��V)���w�k���V��x���B

�@�@�x�R�̙���͂��ɗH��q�ʁB�z�C�A��(�����)�_�A��͖����{�����B

�@�@���d���A�R��I�s�̑��B�����Ėk���̊����̗V�𐬂��B

�@�@

�]���ᢂ��B(���Ɋe�������A����d���A�{�c�����A�R���j�h�Ɠ���ᢂ��B)

���`�R

����(����)�r��B

��c����ÁB

�������}���͂ɝ�(��)��B����E�C��̏��W���o�Ď����Ėk���B�R�J�v�X�ӂ����͐��͖�̔@���B�����B�O�ɑ���͐��Ȃ�B���ɑ����ĔV�𐬂��B

�W�̎R�B

�����Ɠ��ɉ͒����ɗV�ԁB�b�{�̉c����𗗂��B�ӂɒO�H���ɏh���B

���s�w�ɓ��s�̒���d���ƕʂ�B�d���͉z�㍂�c�ˎm�Ȃ�B

���B

�͒������́B

�ؒʎR�ɗV�ԁB�R�͐��w�̓��ɍ݂�B

�ؒʎR�ɍėV���B

���{��B

�M�B�G���B

�d�������ӁB

�{�z���ÁB

��x

�ՐB���͉Y����l�̐��x�̒n�Ȃ�Ɖ]���B

���ÔZ�ɓ���B

�\�O��

�@�@��l �����F���Y �Z�B��l �I���P�g�Y �Z�B

�y�����z��

�\��

�y���O�z

���鉥�ɏ]�ЏH���E�����E�_巂̏��F�Ɠ��ɔ~���ɗV�ԁB�u�~�ԗї��l�Ɓv���ĉC���ׂ��u�сv���B(�����͒ˌ�⹕ނ̕ʍ��B)

�@�@�������铌���A�t�����[���炸�B��s�r�ɔC���Ĕ~���Ɏ���B

�@�@���̊ԁA��̎}��ᢂ��邱�ƗL��Ȃ��B��(����)����������Đq�ʂ�|�Ɍ����ӁB

�@�@

�~����ᥓr�A�S�������K�q�̗v���鏊�ƈׂ葴�̉ƂɈ��ށB

���B

�������ÁB

�@�_���B

�����K

���쎛�ɂĜ~�b�̐}���ς�A��(���������̗d���ގ��`��)�B

�_�c��{���̏����G�r�̉C�Ɏ����B

�O�H���v�̔��˂̒��ɕ����𑗂���B

�@�@

�����G�r�B��{���ɑ���B(�]�A���뎟�C���ĉ��ɑ�����{�ӂɂ��炴���B�̂ɍ��̍삠��B)

�@�@�k���z�w�A������B�Ǔ��̓��Ћ��������ނ�B

�@�@�g����炷�ɕ��Ȃ������Y��v�����B�����p����毂��[��{�Ђ�B

�@�@�܋םE(���N�@)���łɌ���(�ؘ�)���t�Ƃ��B�S���Q�^(�b�B)���Ɏm�s��ǂ͂�Ƃ��B

�@�@���̌��A�n��廋(����)��炸�B����A�܂������̌Ⴊ�����ӂ��B

�@�@(�]�A�]�Đg�ނ̔��ソ���J�ӁB�ׂɕĂ�^���đ�𗈏Z�A�Ȃď�ƈׂ��B)

�@�@

�ƕ��A�~���ɓ���B�~�Ԑ���ɊJ����{�ς�ׂ��B����Đ����E巉_�̓�F�ɊȂ��B�W����ɗV������Ɨ~�����B���ɓ��鉥�A���{�ɏo�ÁB����A�V�ɋy�ׂ�B

�@�@

�����j���K�A�����ē��鉥�s�݁B����ĔV�𗯂߁A�~���ɗV�сA�Ȃĉ��̋A���҂B

�@�@���(����)�肹���}��(�䓙)���B�N�̗��h����сA�u����c��B

�@�@���ǎR��A�~�J�����B�S�Ξ�O�A���鎞

�@�@���l��(�m��u�g�ȓƕ��Ԃ�q�ʁv�̎�)�҂��ėV�M��㥂ɁB�ѕv�q�����ĕԂ邱�Ɖ���筂��B

�@�@�����Ăэ����̒߂�����B���̐l�ɘ���迓(�ނ�)�ւĔ��W�����Ƃ�B

�yꇓ��z�u����ӂɏƜ�Ȃ������ďƜ�B�ӂɈ����Ȃ������Ĉ�����ҁB���Âׂ��B�v

�yꇓ��z����]�Ӂu�S�B�����B���́A��o�̍������߂����������Տ�̎�̔@���B�v

�@�@

�~�����A�B

�r�j�\���A�R�z���搶�̉C��p��B

�z�O�̐l�A����ޕ�̘Z�\��̎����B

�O�i�̎��\�O�̎����B

�ѓT�V�̎��\�̎����B

���o�B

�@�@

���鉥�A�A�n��肷�B���̍s�����w�`�ɑ����ċA��B���ɂ��ċA��ǂ��s�����炸�B

�V���(�����)�ӂɁu��߂�����߁v�ɋ��ӂƁB�����ď����ĉ��₹���B�ւ�������Ɉ����ȂĂ��B

�W�����̋A���̌�A���J�A�{�A�͒������B���ꏬ���f���đ��̒v�����ƈׂ����ȂȂ�B

�@�@�s��䩑R�Ƃ��ĕ֒������ӁB�u��߂�����߁v�n�~�̎��B

�@�@�V�����ɓY�ӂ͕���̎��B���`�t�҂��A筂���~�܂��B

�@�@

�����B

�����F�̎^�B

�B����t�̎^�B

⡂����B

�ĎR�����B

���B

���q�y�{�\闋�B

�\�����r�ށB�l�^�l�̎��߂ɜ䂸�B

�R�c���ׁE�m�����A�K���B

�a���G���B

�ȓ�(�Éi��N)�ΒU�A�ƌ�(��)�̕a�N���ꂷ�B

�����A�����m�Ɏ�(����)��

ᝂ���(�킸��)�ӁB

�������ӁB

���B

�H���A�H�ۑ����}���ʂ������B�����Ďӂ��B

�@�@

�ޑ��˕��w�c糟��v(�c粔@��)��Ȃ��A�W���ĉ䂪�t�F�m����(�悬)��B��тĕ����B

�@�@����̗ћہA�[�����ԁB�҂��Ċł�{�m�ш߂��ğd����B

�@�@�����̎q��A��ь}�ә|�B��������Z�����p(��)�ƒނ肵��B

�yꇓ��z����]�Ӂu�O�l�A���̖{�F�B�v

���v�Ɏ�(����)���B

�@�@��\�P�N�A�ЖH�𒀂�(���Q)�B�����ɏd�˂Ę��ӁA���������܂��B

�@�@�ł������A�N�̎�ɔ����ɔ���Y�ւ���B�p���Ĝ���A�Ⴊ��͍g�����ӂ��B

�@�@窻�O�ɐV�ق��A���e�̏G�B��粂��p�������~�͋B

�@�@�l���ʂĂ͐���A�e��ꎂ��B�����������͋x�߂�A�����Z���B

�yꇓ��z�����]�Ӂu��b�����A�D�����B�v

�@�@

���v�߂����B�]�Ȃى���ɍ݂�B�q�c�Ƃ��Ĉߑт��ďo�}�ӁB���v���ɍ݂炸����đ���ɍ��̎����ȂĂ��B

���C�A���v�Ɏ����B

���א��_�t�A���C�ۂ��b�ށB�ӂ��Č��ӁB

�@�@��l �����V�� �Z�B��l �{���s �Z�B

�y���l�z

�q殂ɗV��

�όo��\�C�B���א��_�t�Ɏ����B

����(��������)�݂�B���������ɉr�~�����ȂĂ��B�r�������B�߂Ɋo�߂ĂȂّ��̎O�l���L���B����ĔV��(����)���������ĈȂđ����ɑ���B�܂����Ȃ�B

�،���ǂށB

�O�쏔�˂̎^�A��B

�����t�A��@����J���B�����m�k�A�ڂ܂�ҕS�P�l�B��Ƃ܂����ꕕ���{���ȂĐ��V�̎��ƈׂ��B���ւ�ɍ��̎����ȂĂ�

�M��(�Éi�O�N)�~�I���B���F�̘a����𐿂ӂɑ���B

�@�@

������K�ӁB

�@�@�g�J�R�A����n��Y��B�N�̎�H�����҂��ĐV�����Ɋ����B

�@�@�N���m���t�B�̉���̖��Ȃ���B�⏟����A��虀����̒��炵�����B

�@�@

(�L�b�G�g�̌̋�)�����r���B

�O�͓r��̌���B

�ϒ���(�l����)�x��]�ށB

���@�p(�l����)�ŋ����ς�́B

���ԁA���^�ɕ�������B�^�͎���(�ނ낪)�Ƃ̍̒n�A���B�剮�̗W���Ȃ�B���̍A�Z���Q���A�����ĉ��x(���]�E�x��)�͔N����(�L��)�B�̂ɗ]�A�ߗא����̈ӂ��ȂĖ^�ɗ��݁A��(�����)������̉ƂɌ�ӁB�܂����̎���ȂĔV�𑣂��Ȃ�B

���s�B�R�{�c�S��������(��e�����č��m����܂�)�B

�@�@

����搶�ɏ]�Џ��o�����E�����H���E���̎q����(�ዬ)�E�͍����܂Ɠ��ɗ�����(���ǐ�)������B���ɉÉi�l�N�������l����B

�@�@�t�ɜn�ЗF�������čq���ԁB���������鋽�Ɍ��͂�Ɨ~���B

�@�@�_�݁A�������p�R���B������ڂ��q��Ȃ炸�B

�yꇓ��z����艺�A����������҂��q戇�V���̕]�ɌW��B���y�܂��R��B(��������͉Éi6�N�v�j)

�@�@

�n���w���V��T�v(�V�䏿���F�u�����Ёv���l)��K�ӁB�ȏ�A�M�𑖂炷�B�T�v�͗L�����l�Ȃ�B

�@�@�|�A������(����)����|���X����B�����A�˂ɑ}����ċ�璘璘�B

�@�@��ɓ���Ė���颔��̑u�ɐڂ����B�悸����A�S���̌Ðl�Ɏ�������B

�yꇓ��z����(���щ؎R1834-1914)�]�Ӂu�G���A�u���ׂ��v�B

�@�@

���I��B

���������@�B�����˂���я���N�̖n�֍��q���ς�A���B

(�ߍ])������������(��{)�ɕ����B

�M���r���B

���(��{)�B

�b�R���쏼�T�@�B���l�̓A�R���̏������鏑�ډ������ς�B

���鉥�̉C��p��s�̏��F�Ɏ�(����)���B

���t�ɓ���B���쐯�����̜o�����ꂷ�B

�@�@�z�A�֎q��X��籧篨(���)�B�ׂ�^�ЂĐV���Ɉڂ����|�̋��B

�@�@���Ӕ���A�搶�V���ė͂Ȃ��ƁB�Ղ�ŗA(�͂�)�ԁA���y�̌Ԃ̏��B

�yꇓ��z���D�̉ꎍ�A�����͐���ŏ�ƈׂ��B���̉��A�����ɓT��p�����r�X�Ƃ��Ė����~�܂��B���ꑴ�̕��y���i���鏊�ȁB

�@�@

���鉥�ɏ]���R�z�搶�̕��y���ɉy���B

�@�@�R�z���搶�̕�B�扽(����)��ɍ݂��H��(����)��ɋ����B

�@�@�L���̓��]�A���َ��B����̈�緁A���ꑴ�̙|

�@�@緊p�ɘH����т��I�B��҂�Čm�n�(���y)�͂��B

�@�@�ׂɞ��Ԃ��o�Ɋ����E�ށB���Q�A�����Ɨ~���Ă܂��p�j�B

�@�@��(����)��ꉥ���ӂ������ł��(�Ƃ�)���B�y���Ŕ��̏G�F�������B

�@�@���̕��́A���ɛ�����Ȃ��B���̎��ӂ܂�忒(����)�͂��B

�@�@�\�ĉ]�ӁA���k(���m���V�A)���ɑ��炴����B�X�ɔ{蓰(���{)���邱�ƗL��ĔV�𑪂��ƁB

�@�@�v��A���l�ʂ��ċ��ɂ��B���ւĒ��Z��p�݂Ėf�Ղ���ӁB

�@�@�_�����������Ώ�旰(����旰�H)���B�������Ēm��L��ΕK�����L���B

�@�@�����Ăтč���͂����譍(����)�ւ��B�R���A���ɖv���ēV��������B

�yꇓ��z�]�R�ĕ������U�̉C�Ɏ����ĉ]��

�@�@�u�_�𖢂��K�������V�p�����B�����~�ӂɉ����\�Č����͂��B�h䇁A�N���l��݂��鏈��m��B�S��ߗ��A�������v

�@�@�����̕т�椂ނɓ��X���A������̑[������m�炸�B�̂��p��𝨂��ĔV�ɓ��ӁB�S峂͂��Ɨ���ɍ��B�����͑��̌�ɔB�̂ɍ��̔@�����ށB

�@�@�N(��)�߂ɗY�́A�����܂��V���i���ğ|雂̈⊴�Ȃ��ƈ��ӂׂ��B

�yꇓ��z�p(�s��)�]�Ӂu�ꌋ�������S�v

�@�@

���鉥�A�і��C���E�������B�E���쐯���E�q戇�V�E�{���߈��E���O�����̏����N�Ɠ��ɏ�����O���������ɊJ�����B

�W�����R�z���̑��A���ɍ݂�B�̂ɑ��̋��Ђ������ĈȂĒlj��̈ӂ������B�]�A�܂��]�Ђč����ɍ݂��т��B

�@�@�����̘����A���A���̔@���B�O����ߒ݂��ĔӖ����x(��)�܂��B

�@�@���͐����K�N�����p�n�B�����ėՂނ͉��ΐ��̎x���B

�@�@�Ǘk��Ȃ�����(�Ȃ�Ȃ�)�ƘV���B�Q�����̐S�������ƕ�����B

�@�@���S�߂Ė������ڂ���B���V���܂�����̗V�̏H����B

�yꇓ��z�����]�Ӂu�ߑs���A�v�B

�@�@

����搶�A���L��ċ}�ɋA��B�]�Ɠ����ƔV��ǂӂ��y���A��Éw�̐����ɏh���B���ɔ��������Ȃ�B

�@�@�ߒ��菍�A�]�߂ǗI�I�B�v�q�͍����A���|�̞�Ȃ��B

�@�@�r�����ށA��u�Ƃ��ɓ��������B���̌��F�A���H���}�ӁB

�@�@

�p�c�э]�A������b�ށB�C�Ɉ���ĔV�ɏV��B

�@�@�����S�S����N������A�ށB�n������Ⴊ�k�A�������ɕ������B

�@�@�������̏��đ��̍���u�߂B���Ƃ��ĔV�̖ʂ��ŁA�V���߂��キ�B

�@�@�u�������ĈׂɎނވ�Z�̖��B�{�ɉB�꒷�l���I���̏�B

�@�@剝��A�ӘҁA���q����B���ɔS��čX�Ɍ����ɂЂ��ĕ]���B

�@�@

�_巎t�A�����𓊎����B���ɑ����������A�C�Ɉ˂�đ���B

�S�������K�q���\�̎����B

��������ގt�̏㓰���ꂷ�B

�ي͂̉Y��Ɏ�����B(�������N�b�Ђ̍B)

��O�t�̑����A���鑽����ēǂށB�ӂ��Č��ӁB

�K���ɐX������K�ӁB�����A���L��C�Ɉ���ĔV�ɏV��B

�yꇓ��z�ȉ�����������҂��V���ٓ����̕]�ɌW��B���y���܂��R��B

�l���s�w�ɎR�c�Ò|��K�ӁB�Ò|�͔Z�l�A�]�Ɠ���閈(����)�̎ҁB

���q�w�̑����B

�_�H�R�B

�F���ɒ��َ吅��K�ӁB

�g�̏�(���͎u�����_�W(�ω���)�ɍ݂�)�B

(�F��)�R�c���B

�@�@

���Z�Âɐٓ�(�V���ٓ�)�搶���y���B���ɏ]�ЂĊϊC���ɏ�蒭�]���B

�@�@���R�җ�(���m�̎R��)�����ɍ݂�B���Ђ��̕����A����ɖz��B

�@�@����ӁA��V���������₷�ƁB�ꕪ�A㘂��ɓ��ČN�̉�����B

�yꇓ��z�����]�Ӂu�O�l�A�p�Ӑ[���B�v

�@�@

�ٓ��搶�̊ϊC���ɑ肷�B

�@�@���R�A栂ӂ���ݝ͂̐�̔@���B�����Ɠ�z���܂��������B

�@�@�Ҕ��̏��R�A�݂��u�ĂċN��B滙(�߂�)�蓾�����ݍ��A�����R����B

�@�@�ى��A�V���Ђĉ������c�B�V�C���A�����ěܛ��ɘ߂�B

�@�@�����ߖ��A�l�C�ɒB���B������ĉߋq�A��(�Ђ�)���t�s���B

�@�@��A�ߋq�Ɍ��ɍX�ɊC����Ƃ��B�N�A�B���ނ����č��������B

�@�@���ӊł�A���O�̐琤�̒|���B���C�̕��g�A��邐迤(����)����B

�@�@���ӊł�A�|�O�̐l�C���������B�����A�ۂȂ�縠��(����͗l)�N����B

�@�@���̊O�A�X�ɟ��C�g����B�p�L��Q�L��A�N����ׂ��B

�@�@��]����C�A�C�܂��C�B�Ղ葓�R�ƕ��R���鐅�݂̂Ȃ炸�B

�@�@�N������A���̈�C�܂��r���˂Ȃ���B�����ނ�o������~�ǁB

�yꇓ��z�N�A���ĉ��B

�yꇓ��z�����u�V���t�w��髠�v�̗����B(䤎q�̎�)

�yꇓ��z�����]�Ӂu�q���݂ɂ��Č����܂���(�ق����܂�)���X(��)�ւ��B�v

���̍s�A��l(�S����)�̕����ٓ��搶(�V���ٓ�)�ɐ��Ӗ�B�搶�������B��т������B

�@�@���B�͜n�ҁA�Ă�A�тĐ���B�������������ɂĘA�����ӂ��B

�@�@�O�S����Ђĕ����ɒ����B������Ɨ~������̐�ږ��B

�@�@

�O���S��̋�����K�ӁB�S��͔����̐l�B

�K�������{�ɕ����B�M�������B

���{�ɑ�����K�ӁB

�����B

�����@�ʂɏ�������ށB

�A�]�C���̑�ɏH�Ԃ��ς�B

���O���̏܌��B���͓��H(�O��H)�f(�f��)�̑�ɍ݂�B

�ˌ��̜o���A���Ɉ�S�N�B���A������N����������莋��̎m���Ɏ�������B���O�̗]�A��������S�����W�߁A�Ȃĉ��������ꂷ�B

���H�A���H�f�E�C���@�ʂƓ��Ɂu�v���ג�(�����̈�)�v�ɉ�������܂��B

���������r�ށB

�����m�A�z�O���A��B�r���߂����B

��ٍ̕��_�K���̕ǂɑ肷�B

�����s(������N���K�\������A���s�̒n�A�傢�ɐk�ӁB���@���ɑ�����ꈳ�����m�ꂸ�B�ˌ��A�V�n��ɔ����������B���̓~�@��������̖�����B�m���A���������Ė���������Ґr�������B�����s�����B)

�@�@��l �����F���Y �Z�B��l �I���P�g�Y �Z�B

�y��O���z��

�\��

�y���܁z

���C(�����O�N)�ΒU�B�ˌ@�ɍ݂�B�V�L��v�A���ɑ�����B���y�̊ԁA���B

�Ύ����

��ĉ��ׂ̈ɓ�����L���B

�t����B

�_������A�����ݔJ�T�t�ɑ���B�t�A����P�����B

�����O�N�����A�j�������B��тĔ}�̋{�c��(���{�c���i�̒j��)�ɊȂ��B

�Ǐ��G���B

��_�l�A�������t�̘Z�\��̎����B

�\�O�[�B

�\�l��A���H�f�K�͂�B

���H�����B

�\�Z��B

�H������

�ΝD�s

�@�@�����V�����L�D�B

�@�@��Z���Y�����B

�@�@���H�V�쐼���H�B(���V��[����H]�ƒ��H[���H��H]�F���s�k���̏o�������B)

�@�@��⎵����ΕЁB

�@�@���C�H���S��胁B

�@�@�Y�뗎�ؖu���B

�@�@�u���L���H�@��B

�@�@�m�����l�o���r�B

�@�@�������ΐ���ुB

�@�@���\�Z����狺狺�B

�@�@�������l�ҍ��o�B

�@�@�S�������n畏��B

�@�@����圯�����L���B

�@�@�T����n�\�ܘZ�B

�@�@���L��l���r�O�B

�@�@�����p�������w�B

�@�@������s�ߖ�烁B

�@�@�����p����ڏ��B

�@�@��ˊ������s��B

�@�@�����N�N撑�u�ЁB

�@�@�ᕷ�����Εs���B

�@�@�����h�����J�c�B

�@�@�����l�C��[�H]�ɁB

�@�@毗L���R������B

�@�@����E�l���s���B

�@�@���毗L���~���B

�@�@�ו���ы�╗�B

�@�@�╗�������V�{�B

�@(�����]���V�쑺胑����X�B�X��ח]���@���B�����H�W�L�n��[��]�ҝɐl�]�B)

�@�@�����̐��A�D�ЗL�邱�Ɣ�����B

�@�@�䂪�Z�̎��Y�A���݂Ɍ���ׂ��B

�@�@���ɓV��ƞH�ЁA���͒��H�A

�@�@�����Ŏ����A�ΕЂ����B

�@�@���C(�����O�N)�H�A��ꑴ��胂��S��B

�@�@�Y�͔�݂āA���A�u���ɖ��B

�@�@�u���ɋ��L��āA�H�A�悭���@�����A

�@�@�m��ʐ���A���l�̏o�Â�͍��̓r�ƁB

�@�@�������炭���̍A����ूЗ݂͂āA

�@�@���̏\�Z���A�ł�狺狺(����F���̖i�����)����ƁB

�@�@���̓��A���l�A�����҂��ďo�ŁA

�@�@�S�ɓ������n������畏������߂Ƃ������B

�@�@���������A圯���A���╚����L��B

�@�@�T���A�n����͏\�ܘZ(�l)�B

�@�@���Ɉ�l�A�r�O�Ɩ��̂�L��āA

�@�@�����A���ɑp(�ނ炪)��ĕ��A�w(������)�̎Ⴕ�B

�@�@�����A��烂�߂܂���ɂ͔���A

�@�@�����p���̓�(�ɂ�)���ɏ�������(������)����B

�@�@��Ɉ˂�Ċ����͕����Ė�͂��B

�@�@����(�����̎���)�N�N�A�u�Ђ�撑(����)�ւ�B

�@�@��ꍟ�̌����ď��Ď������B

�@�@����J�c�A����h���ƈ��͂�B

�@�@�����A�l�C�A[�c]��(������)���ԁB

�@�@毂Ɍ��R�Ƌ���͂����ƗL����B

�@�@����A�l���E���Ċ��͔������B

�@�@���(���Ȃ邱�Ƃ�)毂ɍ��̜~���L����B

�@�@�ׂɈ�т��ğ╗(���c�ɂ̕��K)���Ⴘ�B

�@�@�╗�A���ꐁ���ēV�{�ɓ���ƁB

�@�@(���̓��A�]�͓V�쑺胑��̒��X�ɑ��ށB�X��A�]�ׂ̈ɍ��̔@�����ӁB���ɒ��H�W�ɑn�̖�����������ҝɐl�L��Ɖ]�ӁB)

�yꇓ��z�����]��

�u�]�A�R�Ă�����B�y�l�]�ӁA���̎��\�P�N�O�̓����ə�(�͂�)�܂�B

�@�@�@�Ȉ�(������)�炭�A�y�����S�ׂ̈����A�����Đ��Ɉ���ƈׂ��ƁB

�@�@�@�R���嫂��A���C(����3�N)�Ȍケ�̎��A�⛌�ɂ��Ė����ƕ����A�����搶�]�X���鏊��v���Ȃ��B

�yꇓ��z�p(�s��)�]�ӁB���͍��Ɏ���Ďn�߂Đ����ɗL�v�A�^�̎��ƈ��ӂׂ��B���i�[�����l��慎h�̈ӂB�������B�v

�@�@

�c�ƁA�q��҂�

�@�@

�����j�E�m�喲�E�㏇���Ɠ��������c�S��v�ɉy���B

�@�@���C�����Ƃ��ĕr�̋e�V���B���҂��Ĕ������ʂ�ɒ����^��B

�@�@�m�炸������Ƃ̘V(�V�b)�B������f�M���邱�ƍX�Ɋ��l�B

�@�@

�@�@�N�Ɋ����嚠�V�b�̐g�B���߂ɂĈ������I��e���ށB

�@�@�X�Ɋ�ԟc�R�A�P���Y悁B�Y���u�������l�B

�@�@(���̖�A��v��̎��u���o���ğގވȂč��ə��ށB�ޓ������ׂɍ^�R����B)

�yꇓ��z�����]�Ӂu���A��v�̑ҋ��̌������V��ɑ���B�v

�@�@

��_�A�r�A�m�喲�Ɏ����B�喲�������ӂ����Б��𐬂������㏇���̕��ڂ��莧���ēr�ɏA���B�̂ɔV�ɋY����B

�@�@�H�߈ꎸ����?�B��]�d�r�՜��R�B

�@�@�s���N�܍��B���X���u�O�S�B

�@�@

�@�@�e�@�טV�w�Y�j�B���u�G���������B

�@�@�U������l�ڑ��B���R�ꓹ�i�ߍ�

�yꇓ��z�����]�Ӂu���A���昒����܂ނ�嫂��A�R��ɑP悁A�����ċs�ƈׂ�����ҁB�v

�@�@

����(�����l�N)�Ύ�B

�@�@

�O�J��(�O�c��)���B�O�@��t���K���̕ǂɑ肷�B

�@�@��R�[���|�A�ԋ{���ӁB�D�Y�܂��ł�@�������������B

�@�@�_��(�����̓��@��F�����E�Ƒّ��E)�c�N�A�閨��B�ӁB�\��(�\�����E)�����A�������ɂށB

�@�@���O�����A���т̖��B�t��(�V��)�s�����A�H���̒��B

�@�@�h���×��A棖]������ǁB�l�̍��̎t�̗����Ɏ�������͖����B

�yꇓ��z�����]�Ӂu�O�l�A�O�@��t�̙B�^���c��ׂ��B�v

�@�@

�r���B

�����B

�ٓ��搶(�V���ٓ�)�A��_�ɗ��V���B�V���ċq�ɂɉy���B

�ٓ��搶�ɏ]�Ђď����m��v�Ɠ��ɐ��S���ɗV�ԁB���Ɉ����l�N�㌎�\�O���Ȃ�B

�ٓ��搶�ɔ����B���ɕ����r��B

���Ð��̉́@(�����l�N�㌎�\�l���A�˓c(�˓c����)�E����(�����c�S)�E�쑺(�쑺���A)�E��c(��c�W��)���̖��m��\�P�l���o�ɐٓ��搶�ɏ]�Њ��ɗV�сA�w�����R���Ɋق��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���\�ܓ��A���R���̚������ȂĐ�l�˂��ς�B�����ɓo���d��ɔc��B�S�R�Ƃ��č��̍삠��B�搶�̎q�A�����E�m���(�����)�܂��]�ӁB)

�ٓ��搶�A�ߎq�������g�֗��V�B��т��L���B

�@�@

�ٓ��搶��Ĉ�t�R�ɓo��B�]�V����ҎO�\�P�l�B

�@�@�H�R�A�ؗ���瘦���ě�嶒�B�Úܝ������Ċ��w���ɂށB

�@�@鑊�j��ɋ����A�v�q�̌��Ȃ���B��y�����Đ�ɓo�邱�Ƃ����߂��B

�@�@

��t�R���ÁB�ٓ��搶���ӂɈ�����ȂĂ��B�C�Ɉ˂�ĔV�ɏV��B�ٓ��搶�𑗂�}���w�ɓ���B

�@�@���嶻 嶭�������(�ɂ�)���B�E�{(�M��)�̋���A�����(�x)�����B

�@�@�z�����A�Е��؉�(�u��)��U�͂����B���������A�s燄�A�J��(���ցF���q���G)��ᢂ���ƁB

�@�@����A���S���߁A�P�و�сB���t�H�Ɉ��ЂĐF�A�����B

�@�@�X�ɍ��ދ��R�A���Ɣ��ƁB�������������ċ��Ɋ҂炴����B(���Ӗ��s��)

�yꇓ��z����̛ؐ�A�s�ߖ�B

�@�@

�H�]�b�嚤�B

�@�@毰毸(�͂������F�H������)�A����Ɨ~���A����̖d�B嘹�Y�܂��v�ӁA繳��(�������)�̗J�ЁB

�@�@�����ʏ��A���艸�₩�Ȃ炸�B�]���ƟƁA���Ԃ̏H�B

�yꇓ��z�����]�Ӂu�����B�B�B�v

�@�@(�����o��@���Ĉ����̑卖�ɂ��ĉ̂������̂��B���Ȃ͂��u����v�́u��Â̗���v���쐯�ނ��w�����B)

�c�S��v�A��B���w��葴�̓y�ɏo�������̉ԒЈ�⦂𑗂�B���ւē���B�C�Ɉ˂�ĔV�ɏV��B

�c�S��v�̉��v�\���ɑ肷�B

���J�B

�r�C�����ӁB

�R�c�h��A�k�~�q���b�ށB�ӂ��Č��ӁB

������ӁB

�Ȗ�(�����Z�N)�Ύ�B

��t�̓ɌI�R�[�Ɋ�肷�B(�R�[�͉z�O����ɍ݂�B)

���߁A�ˏ���s�̎��ɑ�����B�ꂷ�ɍ��̎����ȂĂ��B

�yꇓ��z�ٓ��搶�̕]�y���ɉ����Ď~�ށB�ȉ������Ȃ炴��҂͋{���߈����̕]�ɌW��B���y���܂��R��B

���J�B

��l�A�ق��X����}�B

�����G���B(�c�䌳�N�B)

����(����)�r���B

���ߍs�B�c��O�N�܌��O���A�]�A�߂��ȂĎs����Ƃ����B�K(���܂�)�ܓ߂̉����̎}�ɍ~���L��B

�̂���������(����)�Η���A������l�����Y�a���Ė��B�]���Ԃ߂���̂̔@���B�l�ׂ݂ȉꂷ�B�����č��̍�L��B

���B

�|�B

�e�B

���c�w�F�̓��V�𑗂�B

�R�{�w�F�̓��V�𑗂�B

���|�~��B

�ؘ@�����}�B�V�L���̏��ׂ̈ɂ��B

�@�@��l �����V�� �Z�B��l �{���s �Z�B

�y���Z�z

���t(�V�c)�̓��s�����ނ���B���ɖ������N�l����B

�@�@�����Ƃ��Ė��G�A�S�Î�(�S�Î�_�F�ӂʂ��̂���)�B�q�q����N�����P��(���P�Ɛ_�F�����݂��Â��̂���)���c���B(�����Ɉ�����������)

�@�@�p���Đ��ꕶ��{�Е���{�Ђ��B�ꌾ�A�_�@��ܕ����҂�B

�yꇓ��z�����]�Ӂu�����B�B�B�v

�Ќ㑦���B

�L���̉������ꂷ�B

���H�O�̈���B�������Ɠ��ɏ��F���ɗV�ь����܂��B

���H�B

�S�����ɗV�ԁB��t(�����)�̓�V���Ċ҂�ɋ��ӁB���ԁA�V��B

�@�@�g�͛߂ɖ��S�A毂ɉƗL����B�Ԏt����|�A��������Ƃ��B

�@�@��V�A��͂��P�m���B�ғ��S��A����(��R)�̉ԁB

�yꇓ��z�u�P�m�����͂������ĉԂ��ӁB����̖��l�m��ׂ���B�v

��ܑT�t�̖F��ωԎ��Ɏ��C���B

���c�����̉H�O�ɕ����𑗂�B

�~�����R�A���ɖv���B�F�l�s���C�V�A�ׂɔV������K�ށB

���J���m��(���J���쑺)�E�c�S���v�E�����A�ˎR���Q���A��t�ƑO�サ�ĉ߂��B�E���́B

�@�@

�����O�N�㌎���t�ɗV�ԁB���O�����x���K�ӁB�x���тĞH���u�������v�ƁB

�W�����̓��A�K(���܂�)�܌̎R�z���l�\��̊����Ȃ�B������V���V�W�o���ċ������B���ɏ]�Ђċu��ɏ��B�A�r���̎��Ĉׂɑ���B

�@�@�����̒���(�����ېV)�A�R�A�����ׂ��B���A�����Ď���L��Ί�є@���B

�@�@�ߎk(�x��)�ʂ����č����������(��)�ԁB���O�ɒv�����ĒĂ邱�Ɩ�����B

�yꇓ��z�����]�Ӂu�����������ݓV�V���ӑR�����������B�v

�����̎��B

���E�͍��E�A�]�E�]���c�E���c�̏������Ɠ��ɏ���[�R�ɗV�ԁB�]�V�̎ҁA���P�l�B

�r��A���s�̏��w���Ɏ�(����)���B

�h���ΒU�B(�����l�N�B)

���َ͊���B�u�����t���v���Ȃđ�ƈׂ��B�u�t�v����B

�L���̋ȁB

�����������̖~�ɑ肷�B

�O�H���s�o�F�ɑ���B�s�o�F�͐��X�⑺��̉Ɨ߂ׁ̈A�ޑq��(��q�)�̓����A�����ĎR���̚������ׂ���ҁB

����O�Y�̍����̐}�ɑ肷�B

�p�\�Ύ�B(�����ܔN�B)

���w�Z�̕ǂɑ肷�B

���J���m���߂����B

�b�������������B(�������N�B)

���E�{�̉摜�B����ΒU�B(�������N�B)

���c�w�Ă̍ΒU���Ɏ��C���B

���⎛�ɗV�ԁB

�ϒ���Ɋx���ς�Ƃ��Č����B

�\�N�l�����Ɉ���ē����q�ɂɍ݂�B��܋���������g�֗��K���B�ӂ��Č��ӁB

���̏��������K�ӁB����̑c�A�݉q�ƞH�З]�̎O�\���N�O�̓��V���̎�Ȃ�B

�V���ӂɖv���ē��P�N�B���̍ȑ��̎q���̑��݂Ȗv���A�����ēƂ����̂݁B��b�ɟ������Ĉ���B

�ł̖V�ɍ��m�B�O��K�ӁB

�ёq�V�����̕ǂɑ肷�B

���w�t�A���S�勳���ƈׂ��Z�����ɍ݂���B�����ꂷ��ɓ����������ȂĂ��B�]�A�f���t������B�܂��\�đ��̕��Z�Ɛe�P����B�����A�V�ɋy�ׂ�B

���ΐ�A�l�J�ɕ������ځB

���t��̎l�J�V�����ꂷ�B

���ωԁB���s�̐X�E�c���E���c�E�۔��E����̏��F�Ɏ����B

�T����(�T��)�ɓ��Ԃ��ς�B���s�̐X�E�c���E���c�E����E����̏��F�Ɏ����B

���c��佂̋r�C�a�@�ψ����ꂷ�B�]�A�G�ɍ��̕a�����ЁA��佑�̖k�ɋ����Ď����B�����A�V�ɋy�ׂ�B

����M�������B���ɏ\�ꌎ���ܓ��Ȃ�B

��E�A���N�@�̏\��������B

�\��N�������]�B�����̏@�Q���ɍ݂�B�����Ď���Ɏ����B

�M�C(�����\�O�N)�ΒU�A�O���Ɏ����B

���ωԁB

�s��G���B

��l�̓��^�@�̎O�\��������B

�]�{�R�B(�R�͓��[�����ɍ݂�A�Â̗і퍶�̗L�ɑ����B��͎��Ɍ���B)

������t�A���ɉ����Đ���嗴�W�t��Ǔ�����Ƃ��A�r���ɉ߂����B�����đ���B

���މ���t�̕a��K�ӁB

����B

����Ε��a�̔��\�������B

�Љ��a�̎��\������B

�������B���͔�ˉv�c�S�ɍ݂�B

�ێ��A�]�Ђē����̋q�ɂɍ݂�B���Ĉꉍ�q���E���B���ӂ��P�A���̉������ɑ���

�����B

�����\�l�N�\�B�̎�̉i����A��Ȃ�䷘H(�F��)�y�щ��[�ɉy���B���[�͋����Ȃ�B���܂邱�Ə\�P���B�q�y���P�A������ɓ�����ȂĂ��B

�@�@�N�b�ꂽ�ѕʂ�ď\�A�H���S�āA

�@�@�d�˂ĉ����q���Η܁A��������B

�@�@���ӊł�A�c���̌̋{�a�A

�@�@�����m譂ƈׂ�A���͗ыu�ɁB

�yꇓ��z�����A�F�ȗ܂��ċ����ׂ��A�����̊����₦��Ɨ~���B

���ǂ̐V���B

�@�@�p�����N�A���ɍ���B

�@�@������Đl�{�Ƃ��Ɉ��ւ���B

�@�@�N���}���A�Ԕn�������H��y����Ƃ́B

�@�@���B�����倗��̕��ɕ������B

�@�@�Ö@�͐V�@�̗��ɔ@�����B

�@�@(�����)��v�A�\���D��(�n���M)�S�v�̌��B

�@�@�p���̏M�q�A�V�����邱�ƂȂ���

�@�@���͗{�L��A�j�͓c�ɗ�(��)�߂�B

�yꇓ��z���Г��Ď�������(�ق����܂�)�̌�A���͖����ɂ��ė͗L��B

�yꇓ��z�߈���(�{���߈�)�̕]���Ĕ��y��`����A䢂ɉ����Ď~�ށB

�����h�t�t�̐��������W���ɓ]�Z����𑗂�B

���R�q�ɁA���F�l�Ɏ����B

���R�����B

�������̏������B

�h�H���K�B

�쌴�^�̉摜�ɑ肷�B�^�A�q����F�ȍ������̉Ƃ����B�����A�V�ɋy�ׂ�B

�X����A�m�ԉ��̕���𑴂̎t������ꂷ�B

�X����(�X�j��)�A�������F��������ق��b�����B�ӂ��Č��ӁB

���o���ϕ��B

���F�Ɠ��ɎJ�ω����ɗV�ъωԂ��B

�����搶���ɖv����̎��N�B�������N�A����E�ؓ��̏��q�A���������R�������ɊJ���B�ȂđE�������߁A���𐿂͂�B

�@�@��l �����F���Y �Z�B��l �I���P�g�Y �Z�B

�w���i����x�㏘

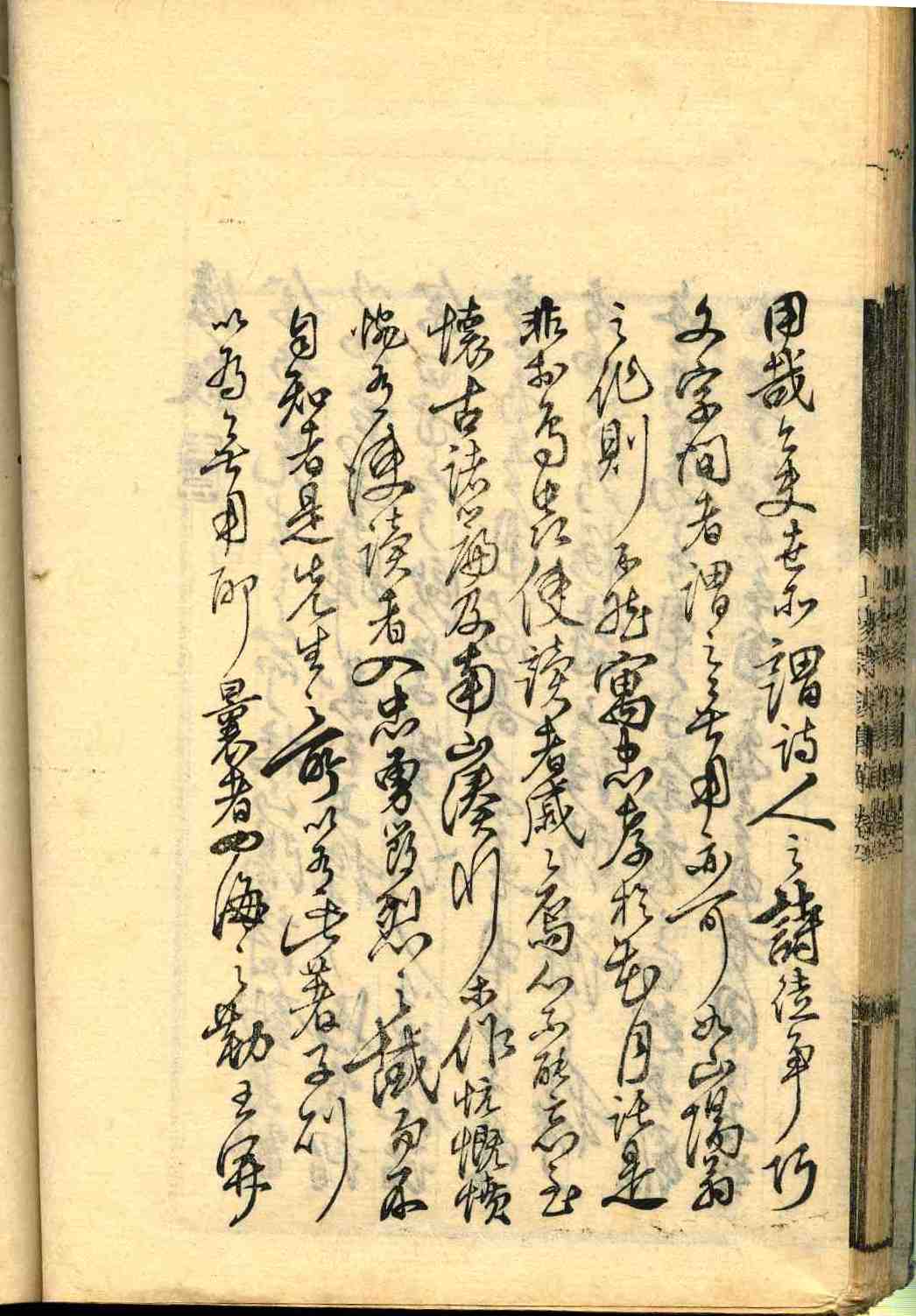

���i�`�m�O��搶�B�{������B�c���ρB���C�x�B�̕���B��������B���Z�����V�S��L�m�W�V�l�B����������V��l��B

����v���]�V���ٓ��B�ٓ��v���]�{���߈��B�����V���s�B���������V�B���V�Ȑ搶�V�G�ݓ���V�m�����B���N�y����c�L���B�҈Ȑe�q��e�B�����u��B

�����P�B�L���o�d�ҁB�搶�Ȗ�L���B�L���]�B�c������Ɗe�L��b�B�Ȑ����E�̕s焎m�B焎m�ҍݏ��ƁB�������\�d���B��椎d���B�N���I���B�搶���V���R���A�B

�����[�O��k��B�搶���p�V��B��n���i���焁B�ה˔V���{�����B�y���p�ˁB���`�m����B���p�ˎm�y�ח��B���Җ吶��쌛�����B����ؑ����B�s���B�吶�T�^�p�����ɁB�Ő��V�B�搶�����V�B�����������F�l�쑺���A�B���㏘���\�B�����������Ȉ㏘�B�@���͔V�I�فB�ˎ��V�����B�ȑҎl���N�q�V���]�B�\�������B

�@��������N�܌��@��l�@�X����Y�@�ގ��B

�w���i����x�㏘

���i�`�m�̎O��搶�B�{���͏���B�c���͊ρB���͊C�x�B����Ə̂��A��ɍ����Ɖ��ށB���Z�����V�S��L�m(��������)�W�̐l�B�����đ�������̖�l�Ȃ�B

����v���A�������V���ٓ��ɏ]�ӁB�ٓ��v���A�����ċ{���߈��ɏ]�ӁB�������s�𓌗V���č������V�Ɍ�(�܂�)��B���V�A�搶�̞G�ɓ���̏m�ɍ݂���ȂĊ��Ɏ����B���N(���V�̍�)�y�і��̐�c�L��(�͓c��V1806-1859)�A��(���Ă�)���ɐe�q����Ȃėe(���)���B�����ɍu��ɓ���B

���邱�ƍ��P�A�o�d�����ނ�җL��B�搶�ȂėL���ɖ�ӁB�L���̉]�ӂɁA�c���̏���ƁA�e(���̂�)�̎�b�L��A��(���)���̐E���ȂĂ��B�̂Ɏm���(��)�����B�m��焂��͏��Ƃɍ݂�B��������(���͂��)�\�d(�������)�̂݁B��椂��d��̂݁B�N�A����I�ׂƁB�搶�V���Ĝ��R�Ƃ��ċA��B

��(���܂�)�ܓ����̉��[�O��̎k�₦��B�搶����ĔV�̌���p���B�n��(�ˎ�)�i�����焂ɜ䂶�A�˂̕��{�����ƈׂ�B���ɔp�˂ɋy�тĂ͋`�m���Ɍ��āA�p�ˎm�y�їח������ӁB

���ҁA�吶�̑�쌛�����A���̎�������邱�Ƃ𐿂ӂ��A��(���)�����B�吶�A�T���p���̏��ɂƗ^(�Ƃ�)�Ɍł��V�𐿂ЁA�搶���ɔV������B���ɉ��ď���F�l�쑺���A�ɐ��ЁA�㏘��\�ɒ����B�������̗����𝧂��ĈȂČ㏘�ƈׂ��B���͂̍I�فA�ˎ��̍����̔@���́A�ȂĎl���N�q�̍��]��҂B�\�A���ւĉ��������͂�B

�@��������N�܌��@��l�@�X����Y(�X�j��)�@�ގ��B

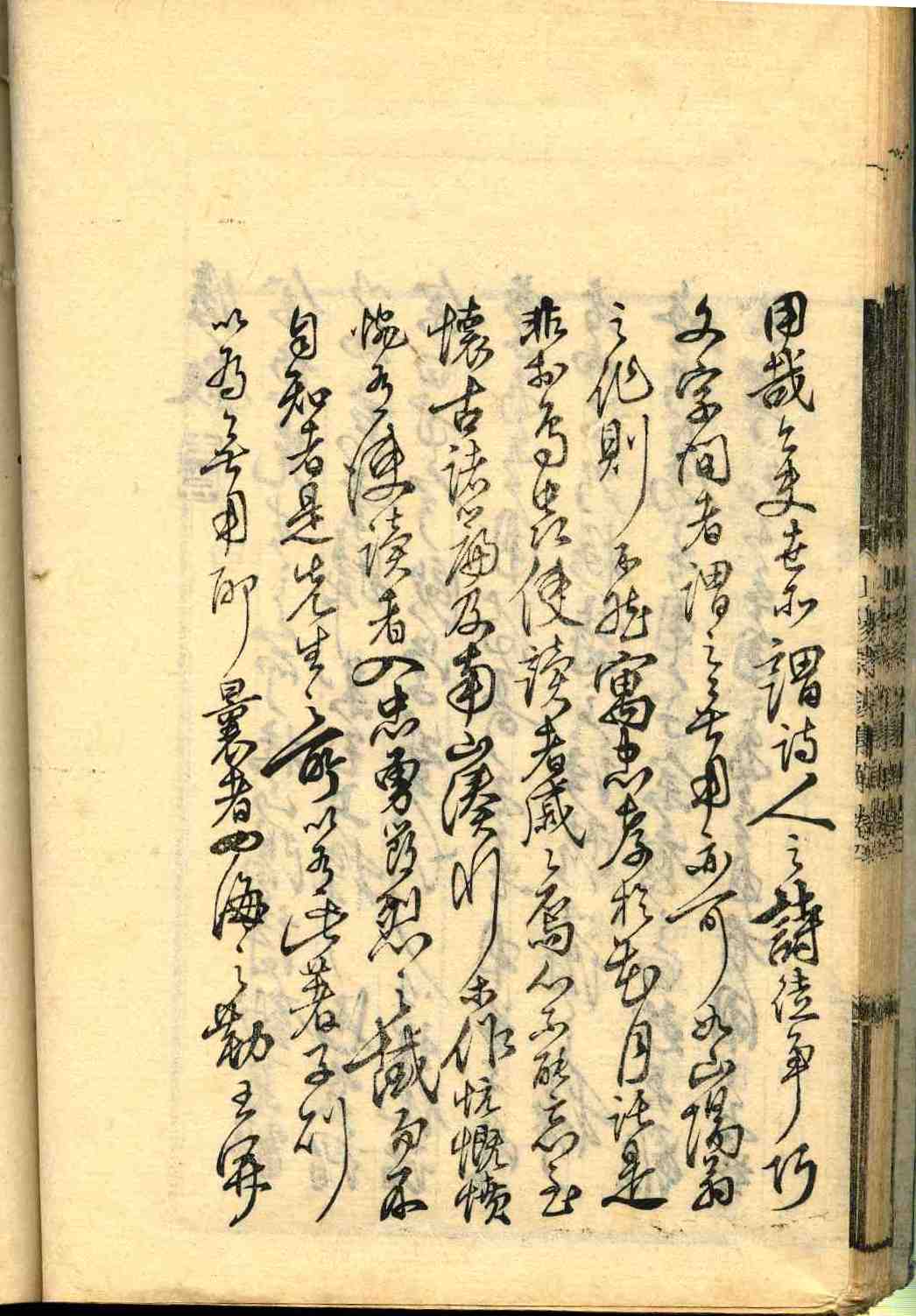

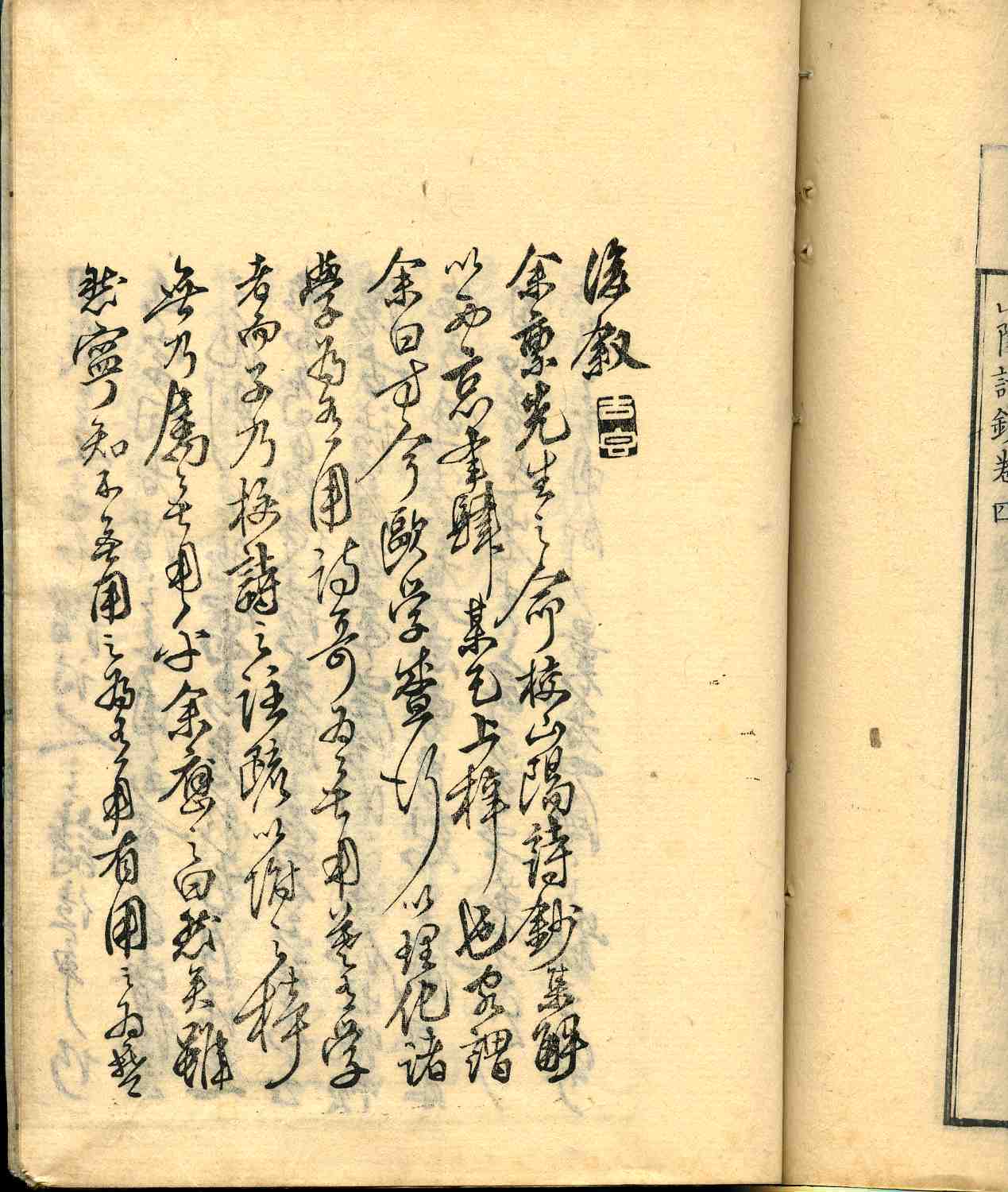

��

��쎁�V�⍟�ҁB�\���Z���D���B�L��F�l�B���V�H�B�����ߗ���~�{�א��V���{�B���咣�p�ŔV�{�p��B�����p�Z���p�V�����B���s�}�V�����B��䏊�m��B�\���c���Z�����B�o�s��G���сB���V�H�B�q��ח\�u�V�B�F�l���N�u��߁B���R���݈��\�H�B�����B�����B��߈Ȉד��l�s�ᐼ�l�B���{�s�ᐼ�{�B�y�����搶�V���B���m�B���{�V���ȕs�ᐼ�{�Җ@�B�֗}���V���v�B���s�݉��l�B��l�s���B�j�Đ搶��Q��ᢁB��������ƁB���l�n�q���猎�I�u�����_�ҔV���B���K椔V�Җ�B���ҏ㈲�B�������e�����B�y��?�����B���������B�Ȉ��땶�]�B

�@������\��N�\���@��l�@�I���P�@�ގ��B

��

��쎁�A�V�ꍟ�̕҂��₵�A�\�܂������đ��̘D�����Z���B��F�l�L��A�V�����ĞH���A

�u�����A�ߗ��א��̕��{��{��Ɨ~����ɂ��炴����A�����ĉp�ł̛{�p���咣���B�����A�p���Ė��p�̊������Z���A�s�}�̊����𐳂��́A��̒m�鏊�ɔ��v�ƁB

�\�A�����Z���鏊�̎�����c��A�u�s��G���v�̕т��o���A�V�������ĞH���A�u�q�A��(����)�\�ׂ̈ɔV���u���v�ƁB

�F�l�A�����N�u��߁A���R�Ƃ��ċ݂𐳂��ė\�Ɉ��ЂĞH���A

�u����(�����)�Ă�B���߂Ă�B���߂ɈȂāA���l�̐��l�ɎႩ����A���{�̐��{�ɎႩ����ƈׂ��B���A�搶�̎�������ɋy�сA���{�̐��{�ɎႩ���鏊��(�䂦��)�́A�}�����ւ���@�̒v�����Ə��߂Ēm��B��(���Ȃ�)���l�ɂ͍݂炸�A�l�̎Ⴉ����ɂ͔��v�ƁB

�j�āA�搶�̑�Q��ᢁB���������Ȃ�ƁB�������l�n�q�̓��猎�I�E�u�����_�̎҂̔�ɔ��B

����K椂̕҂Ȃ�B�����㈲��҂���B�������̍e���ċ���B��?�����������ɋy�тāA���ɑ��̌��������āA�Ȃ��땶�ƈׂ��Ɖ]�ӁB

�@������\��N�\���@��l�@�I���P�@�ގ����B

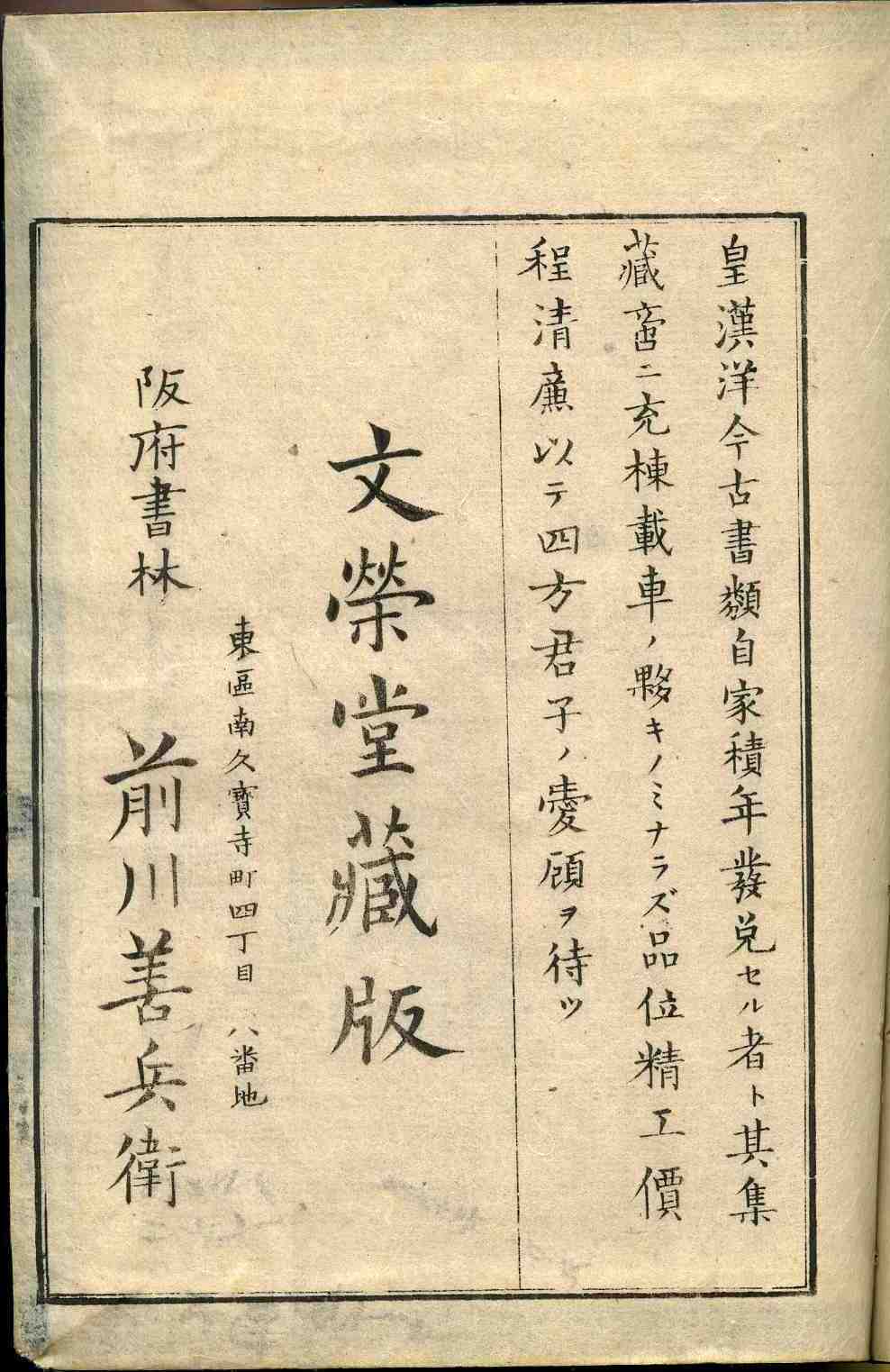

���t

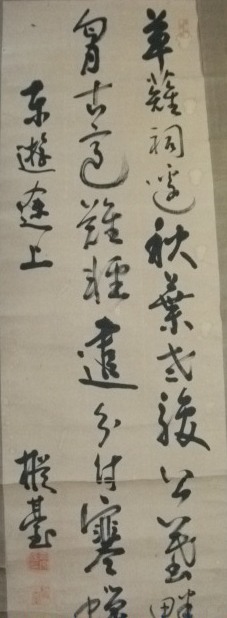

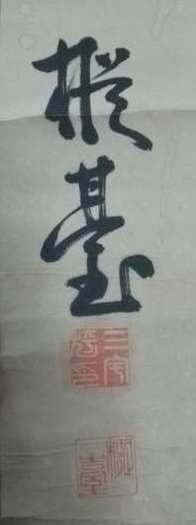

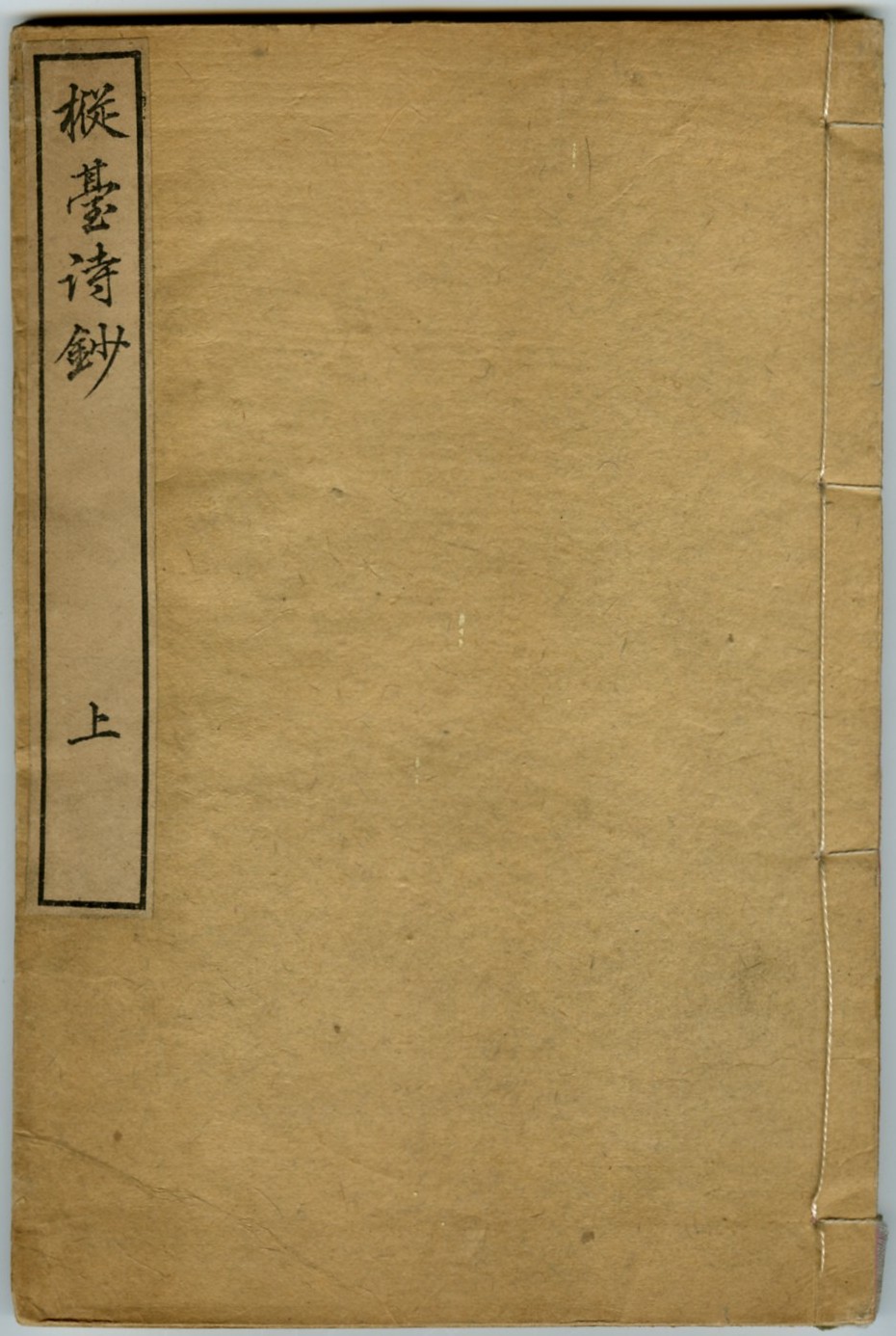

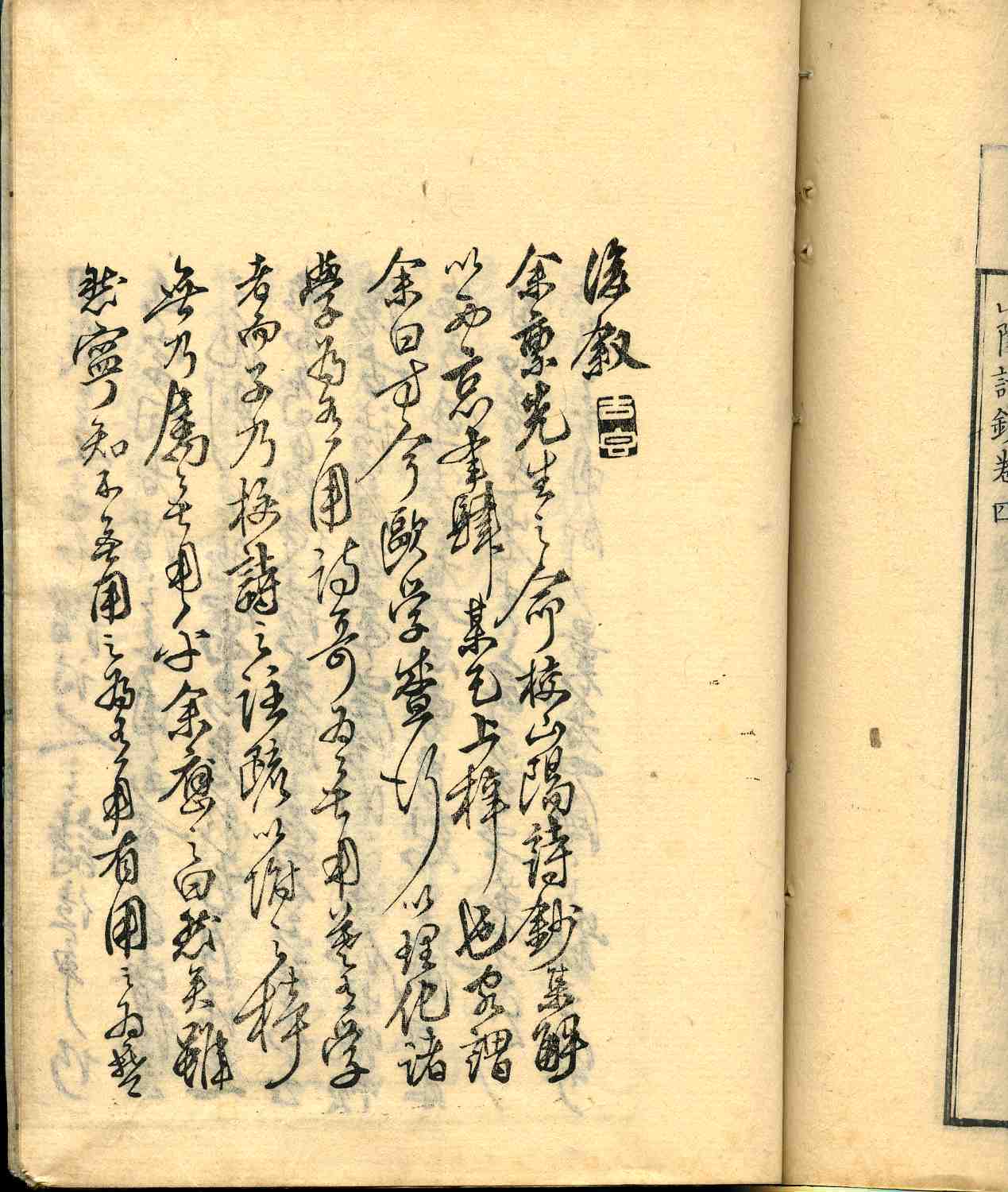

�w�R�z����W���x

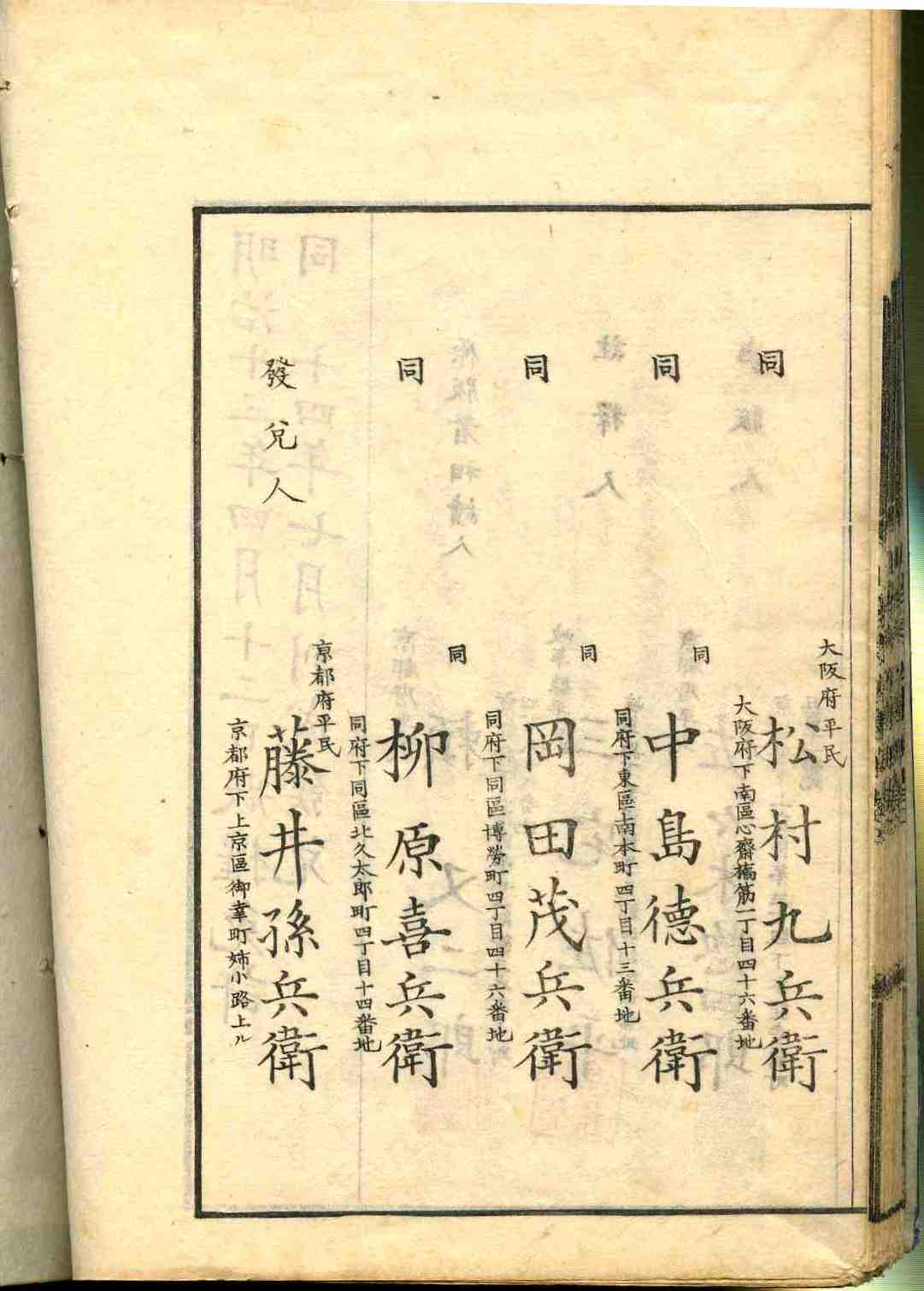

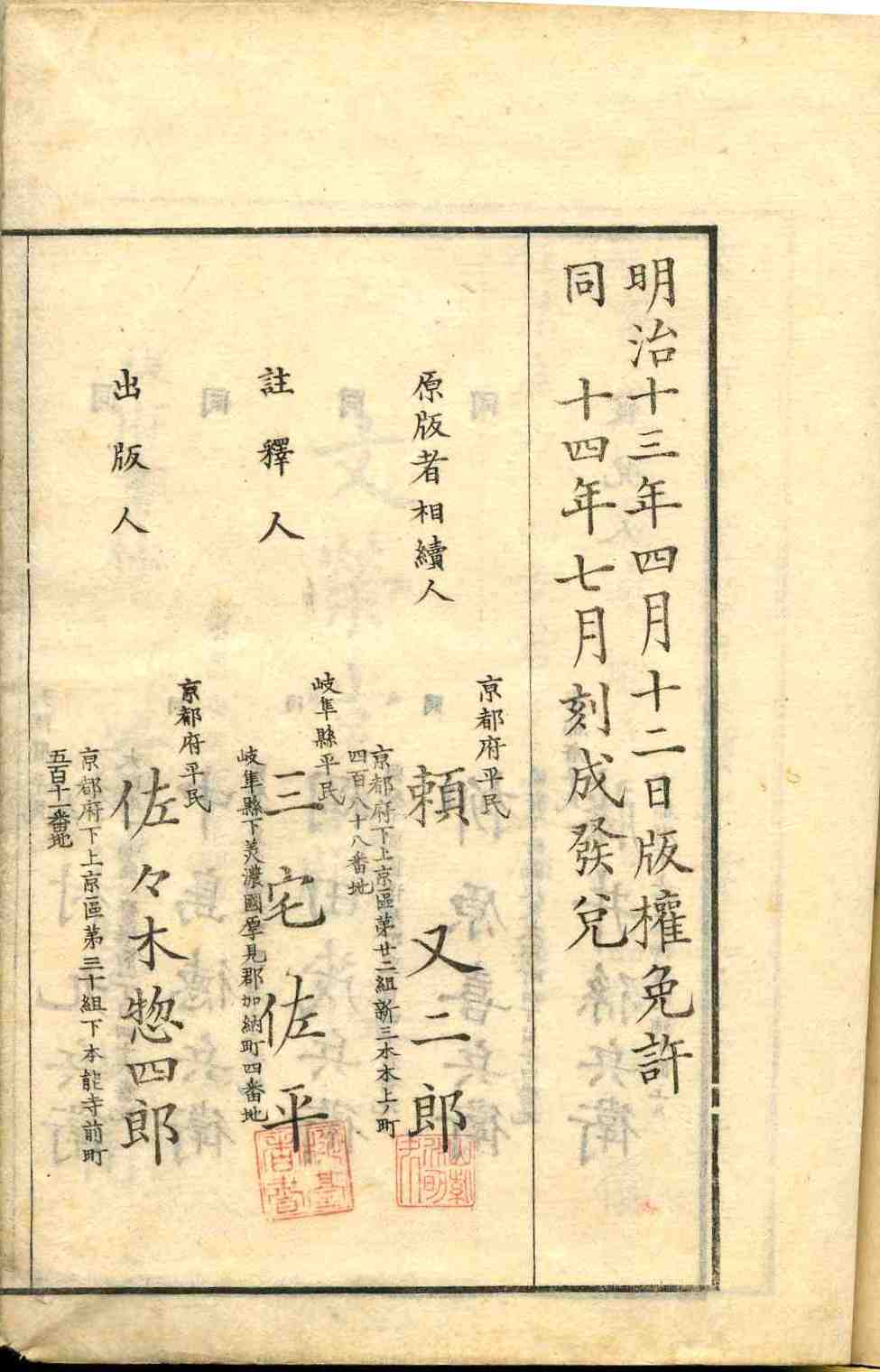

1881�N�i����14�N�j7�� ���s : ���X�ؑy�l�Y �㈲

�����c�S ���@�^�@�X�t�� ��

�y�����z30���A�y�����z22���A�y��O���z23���A�y��l���z33+3���@25.5�~18.0cm

�@

�@

�@

�@

�R�z����W�� ��

�R�z���p���V�m��B嫐g�ݑ��́A�S���푶��

�����B�ϑ������N���B�j�āA�g�����^�ېV�V

�����A�������͍�p�ʔ@���ƁB���������V�s�ӎ��B

���Ս�����l�A���ƍ��V����B���@�������P

���B�����P���o�J���V�P���B������S���V�����B�̑�

���V�����Ô�@�q�펍�l����Ў���

��Җ�B嫑R���� ��~�ȍ��B���ҁA�����������B�R

���O��q�V�����B�H�s�R�B���|�������W�H�A�L

�E�⎧���m�o�L����R���k�B�v�L����

��毉ʖ��Nj��ҍƁB�q���ב��D���Ғ����Ȏg�ʋ�

��ҔV�|�B�����q�בP�U�V�t���s�w��B�W���V

�����L�V���������V�C�^�A�����J���S��

�V�����B毉s�̏q�ƁB���������B

������N�z�����@��_�c�S������

��l�s�\�蓣������B�������ӈȏ����s���

�R�z����W�� ���@(�����c�S)

�R�z���͉p���̎m�Ȃ�B�g�͑��͂ɍ݂��嫂��A�S�͑�����ɉ����ɑ����B

���̏��̈Ȃ��N��ׂ����ς�ɁA���A�������ĈېV�̍������^�Ԃ��Ɠ��܂��ށB

�����������̕��h���č�p�ʂ����Ĕ@���ƁB���ɑ��̐����̔ӂ��炴������ނ̂݁B

�ЂƂ荟�ꉥ��l�ׂ̈ɔA�����ĉƍ��V���ׂ̈Ȃ�B���̔@���Ɏ����Ă͑������P�̂݁B

�����đ��P�������J�����P���ɏo�ŁA�����ĐS���̒������Ɠ���Ȃ�B

�̂ɑ��̎��͘V�����ÁA�q�펍�l�̊��Ў�����ɑ��ӎ҂̔@���ɂ͔���B

�R���嫂����͌ł�荟���ȂęB����~����҂ɂ͔A���⑴�̒��ׂɉ��Ă���B

�R��Α����O��q�̋��͔B�H���R�炸�B���|(�菬�|)�A���̎��W(�w�R�z����x)�ɏ����ĞH���A

�u�E��(�q�V)�L��ė��m(�����E�m��)�o�ŁA����R�L��ėk��(�k�ځE��W�F�����l���)����v�ƁB

�v�ꍟ�̉��̉�L���毂ɉʂ��ċ����ǂ��Җ�������B

�q�͍�������ׂ����ɋ�����Ƃ���҂ɂ��āA�����Ȃč�҂̎|��ʋł����߂�Ƃ��B

�����q��P�U�̎t�ƈׂ��ƈ��ӂ������w�Ђ����B

�W�����̎��ɉ�����A���̎��������̋C�^�Ɋւ���L��B

�����ċ����J���S���̑����鏊�A毂ɏ̏q������ׂ����B���ɉ����Ă������B

������N�z����(11��)�@��_�c�S������

��l(�S����)��Â��瓣���\�͂����Đ�����B����đ��̈ӂ�����A�����ĈȂĚ�(�Ȃ�)���@�s�с@�(�c�S���j)

�@

�@

�㏖

�]�g�搶�V���Z�R�z����W���B

�Ȑ�������^��㈲��B�q��

�]�H�A�������w���s�ȗ�����

�w�חL�p�B����ז��p�B���L�w

�Ҏ��q�T�Z���V���`�ȕ��V��

���T�����p���B�]��V�H�B�R��B�

�R�J�m�s���p�V�חL�p�L�p�V�ב^

�p�ƁB���v�������A���l�V���k���I

�����Ԏ҈��V���p�B���@�R�z��

�V��B���s�R�����F���Ԍ�����

��峎g�ǎҐʔV���ȕs�\�Y��

���Ï��ыy��R���쓙��忼�S��

惋�L�g�ǎғ����E�ߗ�V���B���s

���m�Ґ��搶�V���Ȉ����B�q��

�Ȉז��p��B�G�Ҏl�C�V�Ή��J

�[�����c�V���m���m�s���ԗL�N

�u�����ȋʑt�؎ҍƁB���V���F

�L�p�V�w���p�L�P�A�������s����

�l�P���N�@�Ől�ґ������ʕs昺

����B�@���V�s�c�q���B�q���V�ّR

�����B���p�M���������ȋ��ǎҔV��Ή]

�������N�܌��@��l�@�X�t���

�㏖�@(�X�t��)

�@�]�A�搶�̖����g���ĎR�z����W�����Z���B�ȂāA��������^�A�㈲����Ӗ�B

�@�q�A�]�Ɉ��ЂĞH���A

�u�����̉��w�̐��s�A���E�����w���ȂėL�p�ƈׂ��A���̊���͖��p�ƈׂ��B

�@�w�җL��āA�q�̔T�����̒��`���Z���A�ȂĔV�����ɕ����B�T�����p�ɑ����閳����B�v�ƁB

�@�]�A�V�ɜ䂶�ĞH���B

�u�R����B�R���嫂ǂ��A�J���m���A���p�̗L�p�ƈׂ�������A�L�p�̑^�p�ƈׂ炴�邩�ȁB

�@���v�ꐢ�͖������ӁA���l�̎��͓k��ɍI���Ԃɑ��ӂ��̂ƁB�V�p�ƈ��ӂ͖����Ȃ���A�R�z���̍�̔@���͑����R�炸�B

�@���F�������ĉԌ��ɑ����B�����峎g�ǎҐʔV�A���ȉ��Ï��тɎ����R�E����(����V�c�E��ؐ���)���̍�ɋy�Ԃ�Y��\�͂��B

忼�S��惋�L��ēǎ҂����Ē��E�ߗ�V�������g�ށB�����Ď���m�炴��́A����搶�̍������ׂ����ȂȂ���A�q�͑����ȂĖ��p�ƈׂ����B�v

�ƁB

�@�G�ҁA�l�C�̋Ή��A�[�����c�̏��m�ɉ��ĊJ���A���m�s����ԗL�N�u�����ȋʑt�؎ҍƁB����͔V��A���F�L�p�̊w���p�L�P�B

�������s���A��(���)��������l���A���̌N���̂Ă�Ől�̔@���҂́A���̓����A�ʂ��Ĕ����邱��昺(������)���Ȃ炴���B

�@���ɔV����(����)��c�q�������B�q�V��ّR�ƕ����A�����Č��B����đ��̌��������ɕM���āA�Ȃēǎ҂̈�ɋ����Ɖ]�ӁB

�������N�܌��@��l�@�X�t���

�O����i�����

��恎��V�A���C�x�A�i����A����i�����A�O��A���i���j��B���Z����t�S���[���l�B���V�S��L�m������@�\�Y�N��O�q��B������N�Z���A�N�O�\���変��O����q�N��ƈ��`�����B�O�ਉ��[�p���B�㐢�c�O��Z�Y�Əd�Z�����S�B��B�c���V���A����ƍN���p�Əd�V���A�z�鉗�B����i���[�B�O��V���K�c���n�T�o�Z�s�X�B�R���ƒn�q�y�����B�q������葴�n�]�B���c�D�w�A�n���������ƁA�㎷�҉����{����������V�A���Ô˕��{�V���ٓ��B�����V���A��{�ˏo�d�Aਕ��w�͎��B�ˎ�i����Ə����m�����A�Z�N�\���A���͎��S���AJ���`�Z�͎��B���N���E�B���N�����J���i���m�A�����͎��B�����V�Ҏk�O���A�����Ɛ��k�́A�������ߎq��қ{�Ҏ����B���q�l�x�x�s���B���u���s�D�P�e�B�w����`�g�l�v�������B��ਐl�p���nj��A�����W�R�������B�@���H�ߕ��A��C�Ɛl�����A

���ݑV�m�āA���E�s�߈��㻁B�W��s���H�V�A���H���@�Y�V�ҁA�Ƌ������Y���ꎺ�A���S�^椁B�L�q�ݖT�A�s�]�m�V�A�v�V�n�S�V�A���N���X�A�k��ᶊ��A嫌V�����J�A�I���O���A�����s�x�A���~��椏��A���C�����A���i��ࢉ����A�D�▒�s�S�V�B���~��N����A�n�m�V���B�~���@���ҁA����B������m���B

����椏��A��

椐����B���菴�ɏ\��A����{�j�A���{�O�j���A�F���e���o�B��������N���������A��a�v�A���N���\��B�������[���ӏV��ȁB�z�O����l�j�l���A���H���Y�g�A���ƁA�����̔V���A��ਉƁA���H���O�Y�A��Z�����Ɛ��A���H�b���ʋ��A�����K�H���S���ؑ�����Í��q��A��B�O���K��_�����R�펟�Y�A�l���K���ΌS��������g���B���{�Y�a���A�����H�Y���A�P�ɍD�����A�Œ��Î��B�ӔNㆊL�t�A���@�L�����B���DR���V�V�A���ԝ팎�[�A�i��l�l�ܔy徜徉�s�V�A���

�y�A�����L�R�z�����W���B���i�����B��䢖�l�۔��ё��A�����V�s���A�қ��]�蕶�B�]�H�]�V�s���s���ȕs�����A熔V��āB�ё��H�N�o��ਓ���B

���������B

�����B�]�s��熁A�TਔV���H�B

�@�e�p���c�Aࣖ��V���A��ʗe���A�~���x�ρB�N�q�l��A�N�q�l��B

�@�����O�\��N�܌��@��_�쑺�����@�b�ߒO�H���Ꮡ

�O����䉥�̔��

�@���A���͎�ρA���͊C�x�A����Ə̂�����߂č����Ə̂��B�O��B����͂��̍��Ȃ�B���Z�̍���t�S���[���̐l�ɂ��ĕ��V�S��L�m���A����@�\�Y�N�̑�O�q�Ȃ�B

������N�Z���A�N�O�\��ɂ��ĎO����q�N��Ƃɓ��(�j���E���C�F�{�q)���A����đ��̎���`(����)���B

�@�O��͉��[�̋�������A�㐢�̑c�O��Z�Y�Əd�A�����S�B��ɏZ�ށB�c���̏��A����ƍN���A�Əd�̌���p���ď���B��ɒz���A���߂ĉ��[�Ə̂��B�O��̋��A

�K(���܂���)���̒n�ɓ�����B�T���o(����)��Ďs�X�ɏZ�ށB���ɗR��Ēn�q�i�n��j�y�я�����Ƃ�B�q�����(�[�������F�A�Ȃ�)�Ƃ��Ă��̒n���ނƉ]�ӁB

�@���A�c�ɂ��Ċw���D�݁A��������ɏ]���ċƂ��A��A�҂{�̎��������ĂɁA�Ô˂̕��w(�w��)�֓��ٓ��Ɏ���(���傷��)�B�����̏��߁A�{�ˏo�d�ɕ₹��ꕶ�w�����ƂȂ�B

�ˎ�i��������Ώ����č��������m(�V�W�����F�͂���)���B

�@�Z�N�\���A�����S�����ȂđJ��(�h�])�A�`�Z�̋����ƂȂ�B���N�E�������A���N���ɐ����Ğ��䎄�m���J���牺(�J�m)���ċ������B���߉��̗���ĎO����k����A

����(��q)�̐��k���g�֗��苳�ӁB���Ɏ����ĉ��߂̎q�허��w�ԎҎ�(�܂��܂�)�����B

�@���A�l�ɋ��ӂ���x�x�Ƃ��Č��܂��A���̍u���͌P�e�ɓD(�Ȃ�)�܂��A��`���w�����A�l�����Ďv�͂����������ށB���A�l�ƂȂ�A�p���ɂ��ĉnj��A���ɂ������W�R�Ƃ��ċ��ނ鏊�Ȃ��B

���H�ߕ��̔@���͉Ɛl�̋����鏊�Ɉ�C���A�����͒��V�Ăɖ�����A�H�ӏ��͈�؈��(������)�ɉ߂����邪�A�����������ĔV��H������ɂ͔A�I�ɐH�͂�Ƃ��ĔV��Y���҂̔@���B

�Ƌ������Ȃ�Έꎺ�əY��(�R�c�U�F����)���A�S����߂Ē^�ǂ��B�q�̖T�ɍ݂邠������ĔV��m�炸�A�V���v�������Ďn�߂ĔV���o��A�����N���ė���ׂ��A�k�Ί���s�����B

�V��(�L�J���F����������)���J�Ƃ��ւǂ��I���O���������ċx�܂��B���ē~�鏑��ǂނɁA���C���ɓ���A�i���鏊�̎��(�Δ�)�̉���(����)�A�D�₷����܂��V���o�����A

�~��̋N���Ĉ�����ނ��Ďn�߂ēV����m��B�~�����̔@���҂����Ȃ�B���̍����A�m��ׂ��Ȃ�B��������ǂނ�A�����ēǂݐ����ď���(����������)�B�菴���鏊�͐��\��A

����{�j�E���{�O�j���A�F�e�������ʂ���Ƃ���Ȃ�B

�@����29�N7��7���A�a�ɜ��v���A���N���\��B���[���ӏ̐�Ȃɑ���B

�@�z(��)�͎O��A�l�j�l���������B���͑��Y�g�Ƃ��ЉƂ������B���͉̔V���Ɠ��ЕʂɉƂ��ׂ��B���͕��O�Y�ƞH�ЌZ��ク�ĉƐ������B

���͔b�ƞH�Ђ܂��ʋ����B

�����͉H���S���ؑ�����Í��q��ɓK(��)���A�͚�(��)���B�O���͑�_�����R�펟�Y�ɓK���A�l���͉��ΌS����������ɓK���B

�@���͊w�A�a�����Y(��)�ˁA���Y�������H(�ӂ�������)���A�]�ɂɂ͎������D�݁A�ł��Î��ɒ����B�ӔN�L�t(�L�����t�̗��A�o��)��d���A

���链�鏊�L�邪�@���B���D��ŎR���̗V���Ȃ��A

�ԝ팎�[���Ƃɖ�l�l�ܔy��i����疗y�s�V�A�ȂĊy���݂ƂȂ��B�������A�R�z�����W���A���䎍���L��B���(���Ƃ�)��l�۔��ё��A���̍s���������A����ė]�ɔ蕶���B

�]�H���A�]�̕s���͈Ȃĉ���s���Ȃ炵�ނ�ɑ��炸�ƁA�V�������邱�ƈ�ĂȂ�B�ё��H���A�N�Ɖ��Ƃ͓��傽��A�܂����̈���Ȃ�A���ւĐ��ӂƁB�]�܂������邱�Ɣ\�͂��A

�T���V��������(��)��B

�@�e�͖p�A�����c�Aࣖ��A�V�^�A��ʁA����e��A�~�����ꂩ��(������)����B�N�q�l���A�N�q�l�Ȃ�B

�@����31�N5���@��_�̖쑺�������@�b�߂̒O�H���Ꮡ��

�i�s���[���ے����[���w�Z���j

�w�蕶�������˂ā@��@�����蕶�����̕��x(1994�����j�����ي��s)�ɋ������B

�O����i

���͎�ρA���͊C�x�A����Ə̂��A�㍶���Ɖ��ށB���i�͂��̍��B

�{���͏��⎁�A���V�S��L�m������@�\�Y(���͛��M�A�k���ƍ����B�Éi�ܔN�v���B�N���\���B�����W�����B)�̑�O�q�Ȃ�B

�����\�O�N���ȂĐ���B������N�Z���A�N�O�\��A�O�����(�����q���)�̉Ƃɓ�夂��A���đ�����`���B

�O��͉��[�̋�������B�㐢�̑c�A���Z�Y�Əd�A�����S�B��ɏZ���B�c���̏��ߓ���ƍN�A�Əd�̌���p�ЁA(����p��ɔ��ӐV����)����B��ɒz�����[�Ɖ��̂��B

�O��̋��A�K�X���̒n�ɓ���B�T���s�X�ɈڏZ���B�R�Ēn�q�y�я���(�ŋy�ѕ���)��Ƃ�A�q��������̒n���ނƉ]�ӁB�{�������A���̕������A���тɕ��w����B

�@���i�c�ɂ��Ċw���D�݁A��������ɏ]�ċƂ��B�V�ۏ\�N���V���A���{�̎���������V���т�����A

��܂��Ô˂̕��w�V���ٓ�����ы{���߈��Ɏt�����A���ɋA��Ď��m�u�t�F�m�v���J���k�Ɏ����B

������N�A�O����k����A���Ƃ̐��k���g�֗���ċ������B�����̏��߉��[�˂ɏo�d���A���w�����ƂȂ�B�ˎ�i���A�ƁX�����č��������m���B�����Z�N�\���u�J���`�Z(��̊�)�v�����ƂȂ�B�������N�E�������B

�������N���ɐ����Ğ��i���m���J���A��������ċ������B���߂̎q�허��w�Ԏґ����B���̐l���q�ӂ��A�x�X�Ƃ��Č��܂��A���̍u���͌P�e�ɓD�܂��A��`���w�����A�l�����Ďv���Ď��������ށB

�@���i�l��ਂ�p���nj��A�W�R�A���ɋ��ނ鏊�Ȃ��B���H�ߕ��̔@���A�Ɛl�̋����鏊�Ɉ�C���B���͒��V�̈Ăɉm����A�H�ӏ���؈�㻂ɉ߂����B

�Ƌ����Ė����Ȃ�Έꎺ�əY�������S�^�ǁA�q�̖T�ɍ݂邠����\�ĔV��m�炸�A�v�������Ďn�߂ĔV���o��A���N���ė���삵�A�k�Ί���s���B

�V�����J��嫂��A�I���O�������x�܂��B�R�ē~�鏑��ǂށB���C���ɓ���A�i���鏊�̎�ࢂ̉���������V���o�炸�B�~��N���Ĉ�����ނ��A

�n�߂ēV����m��B���̔@�����̓x�X�Ȃ�B������m��ׂ��B

�����A����ǂނ�A�ǂނɐ��ď����B�菴���鏊���\��A����{�j�A���{�O�j���A�F�Ȑe(�݂Â�)�瓣�ʂ��鏊����B

������\��N���������f���B���N���\��B���[�ӟĎ��ɑ���B�z�O��A�l�j�l���������B���q���Y�g�A�Ƃ��p���B

�@���i�̊w�A�o�j�ɕ������A�����S�Ƃɏ�A���Y�������I���A�]�Ɏ������D�݁A�ł��Î��ɒ����B���̎��͋����R�����������Ƃ����A���Ė�����A�сX�F�Ȟ��i���̐l�̔@���B

�ӔN�L�t(����)��ㆂ��A���链�鏊����B���D��ŎR���̗V���Ȃ��A�ԝ팎�[�A��l�l�ܔy���g�ցA徜徉�s�V�ȂĊy�ƂȂ��B

�������w�R�z�����W���x�E�w���i����x����B�۔��ё��A�X�j�������̖�ɏo�ÁB

�ɓ��M���w�Z���j�x(1936���������X[�s]���s) 342-344p���B

�s���[�ӟĎ��̕��(2021.01.08�{���@/�@2021.01.12�W��)

Back

Top

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@