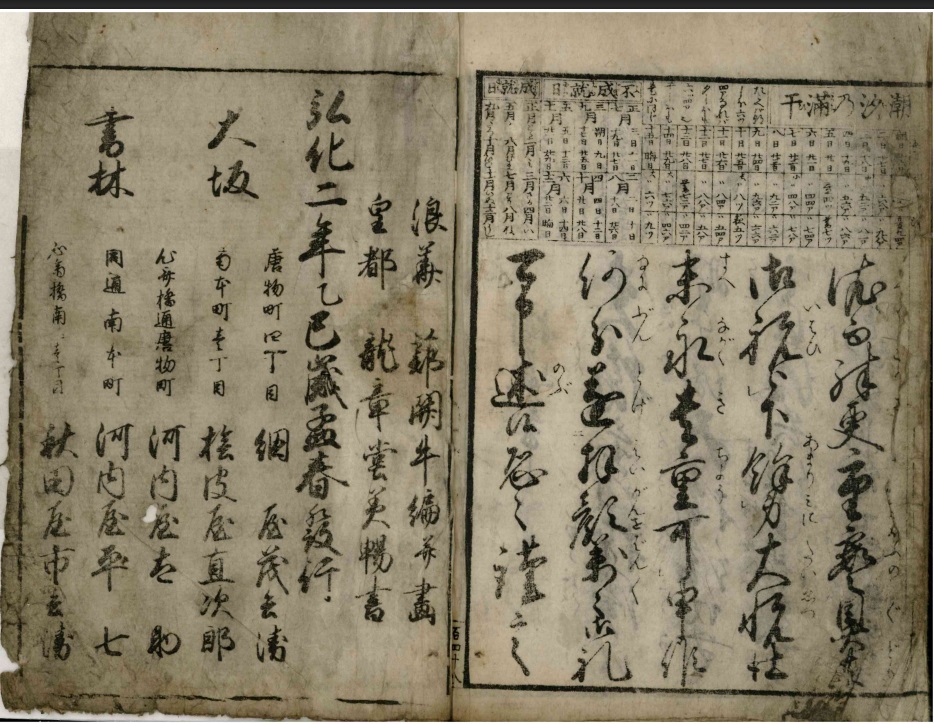

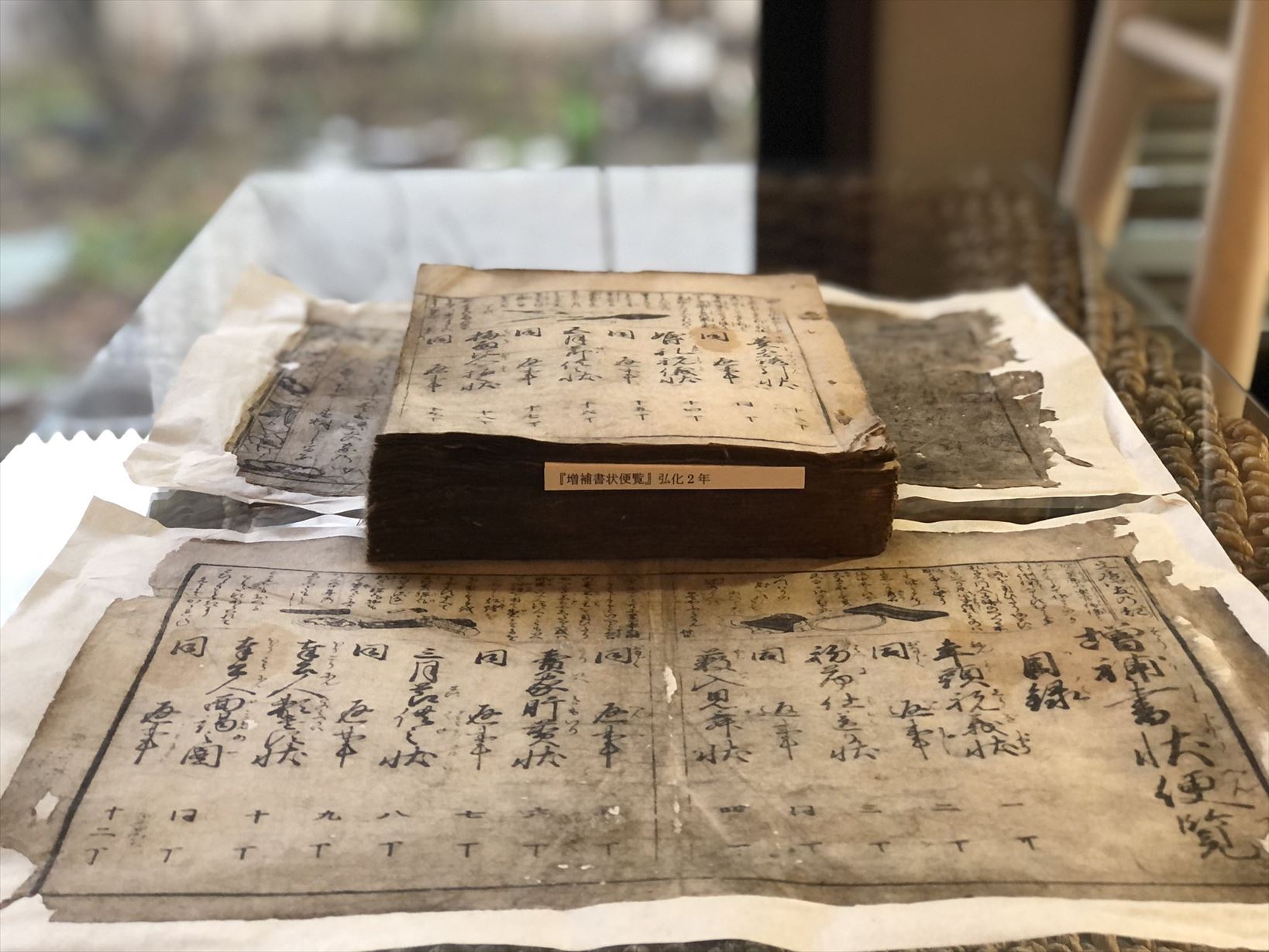

『増補書状便覧:上欄テキスト』 弘化2年 大坂秋田屋市兵衛ほか五書堂合梓

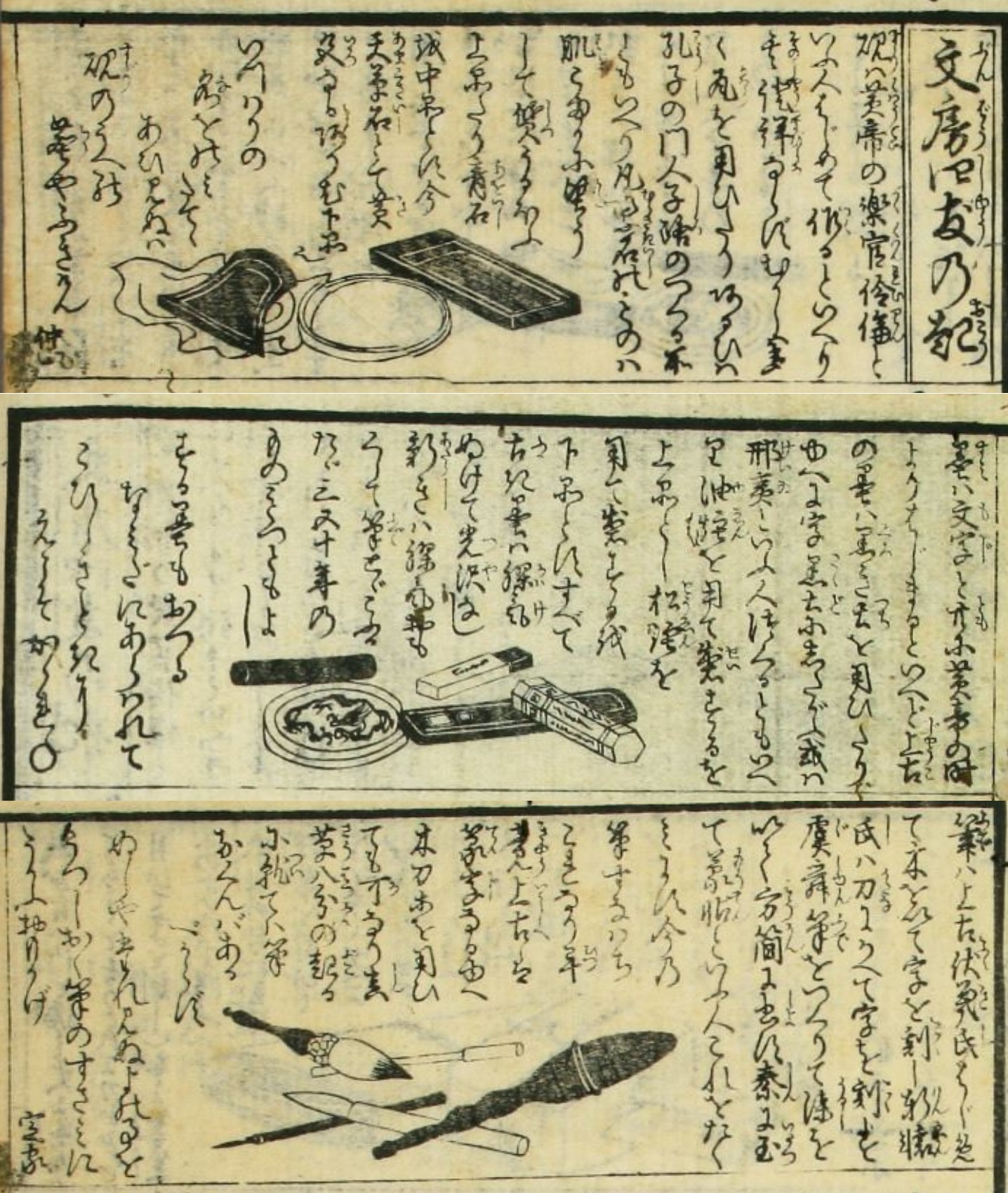

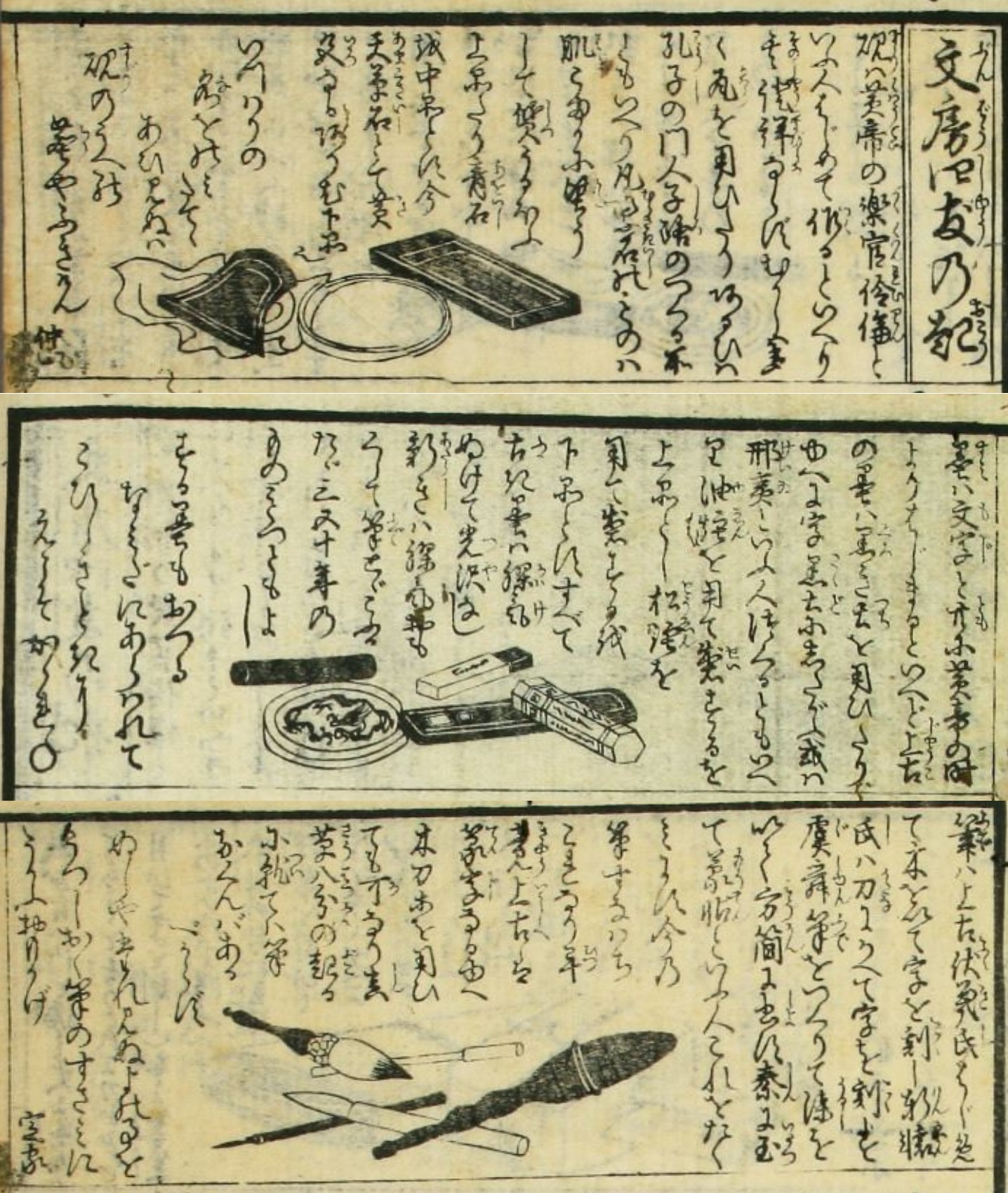

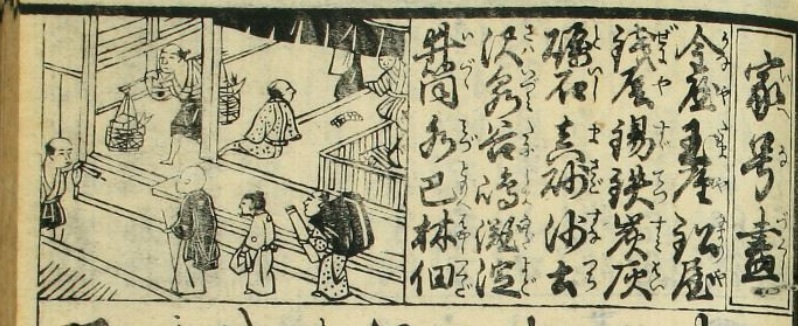

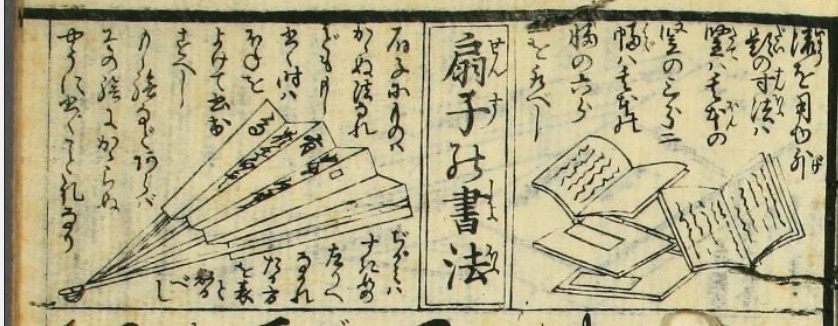

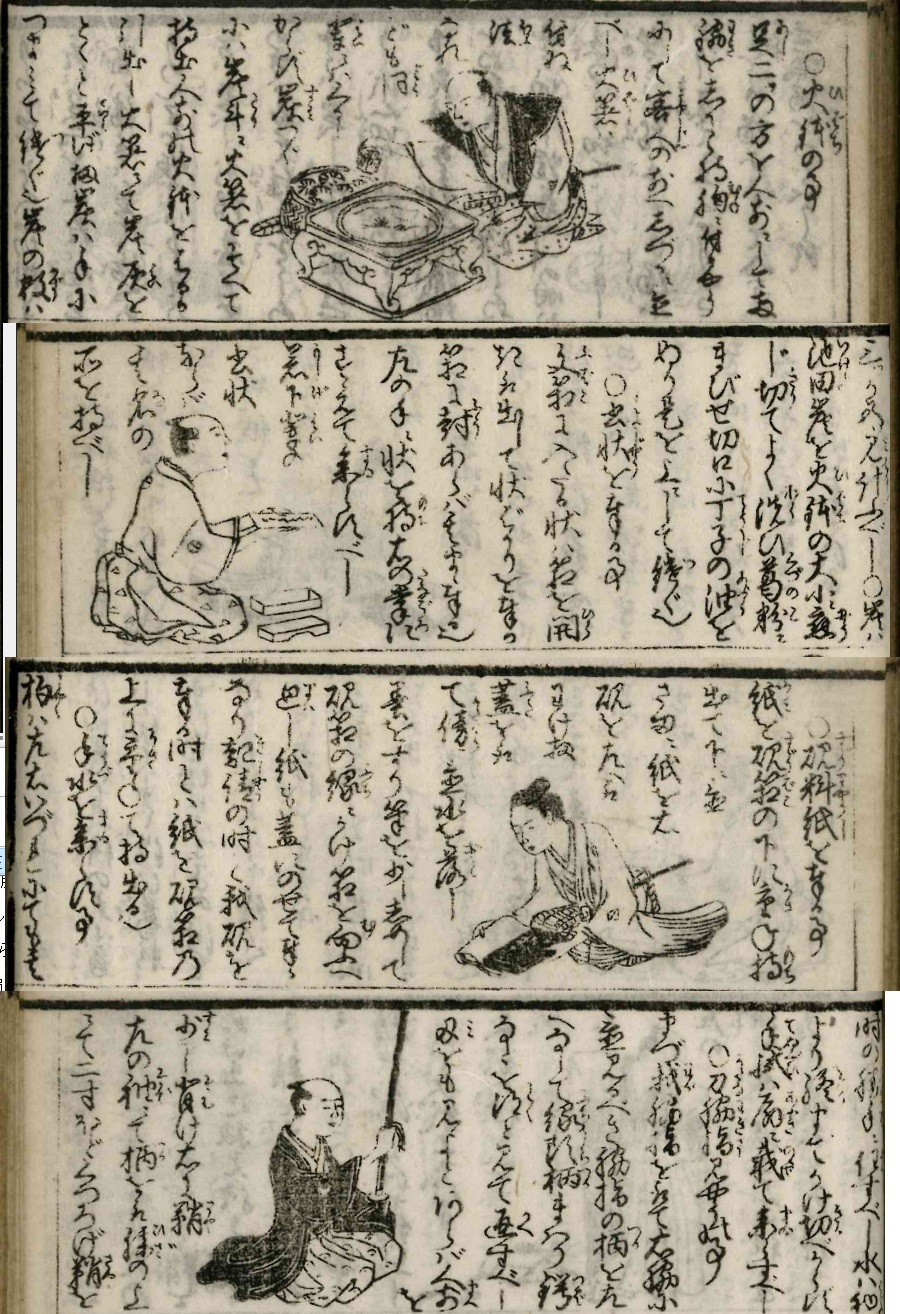

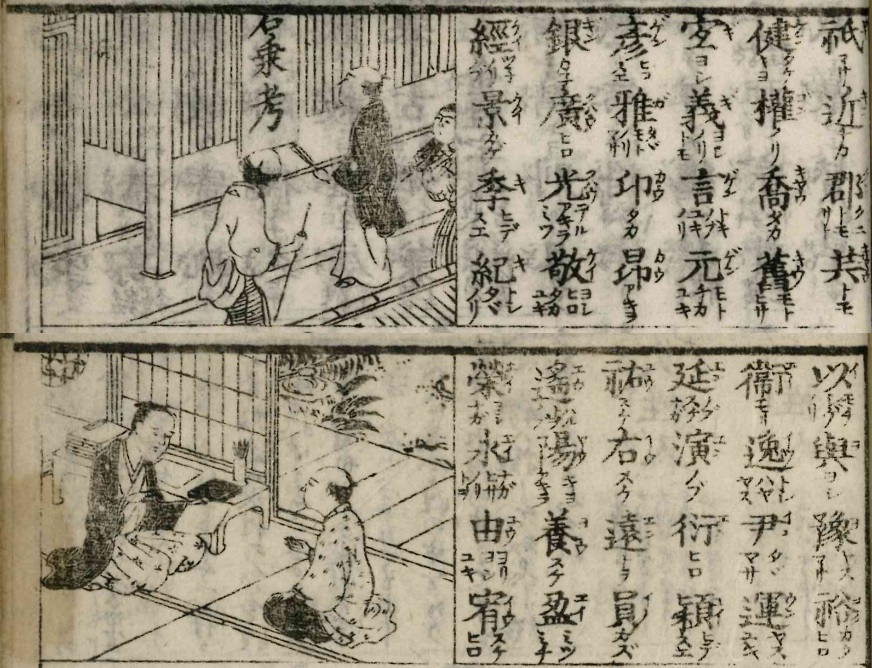

【文房四友の起り】 ※図01

硯は黄帝の楽官伶倫といふ人はじめて作るといへり。

其の証、詳ならず。むかしは多く瓦を用ひたり。あるひは孔子の門人子路のつくる所ともいへり。

凡そ紫石のものは、肌こまかに堅うして質うるほふ上品たり。青石を中品とす。今天草石とて黄色なるあり、是下品也。

【歌】 いつはりの名をのみたててあひ見ぬは硯のうへの塵やふきけん

墨は文字と共に黄帝の時よりはじまるといへど上古の墨は黒き土を用ひたり。

ゆへに字、黒土にしたがふ。或は刑夷といふ人つくるともいへり。

油煙を用て製するを上品とし、松煙を用て製するを下品とす。

すべて古き墨は膠氣(かはけ)ぬけて光沢(つや)なし。

新しきは膠氣おもくして筆とどこふる。ただ三又十年のものもっともよし。

【歌】 する墨もおつるなみだにあらはれてこひしきときにえし(絵師)ぞかかれね

筆は上古伏羲氏はじめて木を以て字を刻し、軒轅氏は刀にかへて字を刻す。

虞舜、筆をつくりて漆を以て方簡に書す。秦に至て蒙恬といふ人これをたくみにす。

今の筆すなはちこれなり。畢竟上古(いにしへ)は篆字なるゆへ木刀等を用ひても可なり。

真草八分の起るに就ては筆なくんばあるべからず。

【歌】 ぬしやたれ見ぬよの事をうつしおく筆のすさみにうかぶおもかげ 定家

紙、上古は竹を編み火に炙りて青みを去り、これに刀などを用ひて字を刻し也。

故に簡策等の字竹に従ふ。

秦漢の間に至て繒帛を用ひて字を書くゆへに、帋紙等の字、巾糸に従ふ。

東漢(後漢)に及で蔡倫といふ人はじめて樹の皮、故帛等を用ひて紙をつくる。

今、多くは楮木(こうぞのき)の皮を用ゆ。

【歌】 こころをばよしなき色にそめ紙のかたてはらはで塵つもるらむ

【歌】 難波津にさくやこの花冬ごもり今は春べつさくやこの花

【歌】 安積(あさか)山かげさへ見ゆる山の井のふかき心の我おもはなくに

【いろはの起り】

いにしへはなべて手習のはじめに難波津の奇と安積山の奇とをおしへしなり。

此事、紀貫之が古今和歌集の序にも見えて最(いと)ふるきわざなり。

いろははすなはち弘法大師の作にして、涅槃経の四句の文(もん)の心を、

やはらげて世のはかなきことはり(理)をよめる長哥なれば、

人々手ならふはじめにこれをおしえんこといかがなり。

心あらん人はいにしへをたふとびて彼の二奇をこそおしえめといへる説もあり。

もっともしかるべし。されど又いろは四十七字は数万の字母となりて一切の音訓を

かなへ貴賤老少男女に通じて、賢(かしこき)も愚(おろか)なるも初学をみち びくに利用最(いと)

廣大なれば、よろづに先んじてならはしむることとはなりぬ。亦尤(むべ)ならずや。

就中、愚鈍のともがらは此の四十七字をのみおぼえても千言万語いひつくしかきつくし自由ならずといふことなし。

これをいろはと名づくること、和名に母をいろはといふ。

此の四十七字すなはち一切の字母にして且つ其の初(はじめ)の句、いろはの三字あるゆへなり。

おはりに京の一字をおくことは悉曇合字の義のごとし。

傳教大師これを添ふるといふは非なり。唯後人添ふるのみ。もとはこれあらず。

いろはにほへど ちりぬるを 諸行無常

わがよたれぞ つねならむ 是生滅法

うゐのおくやま けふこえて 生滅滅已

あさきゆめみし ゑひもせず 寂滅為楽

★

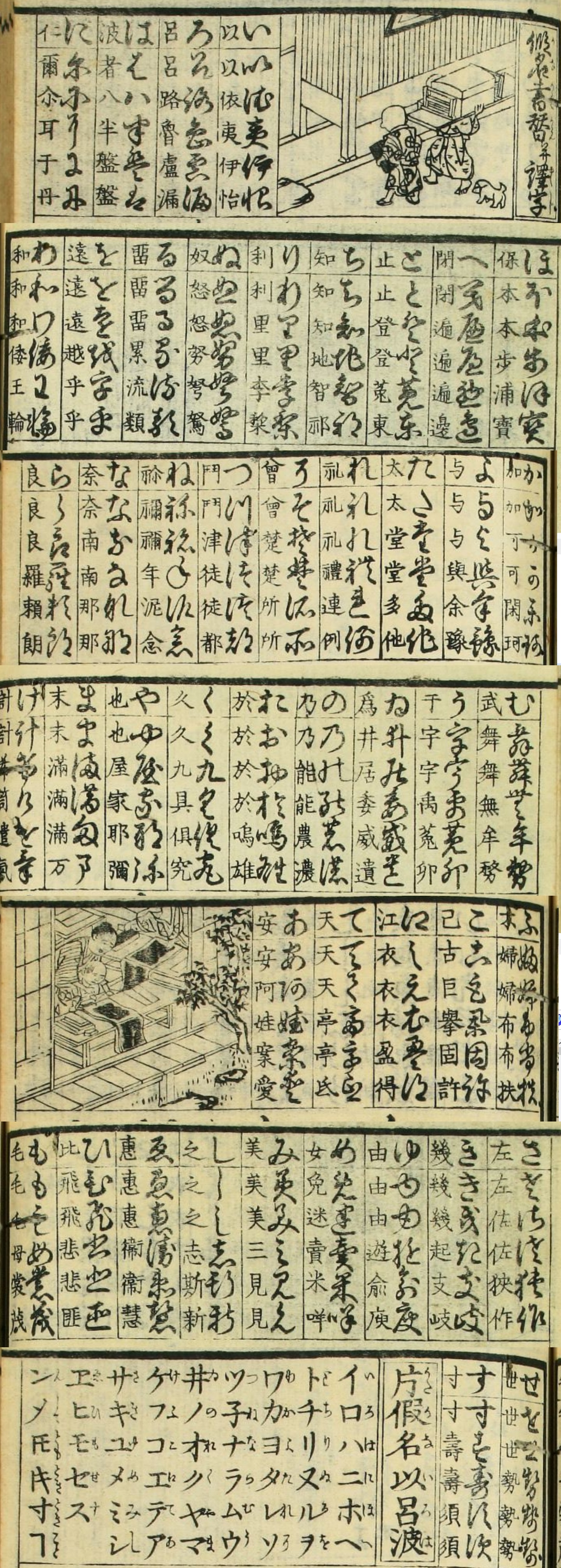

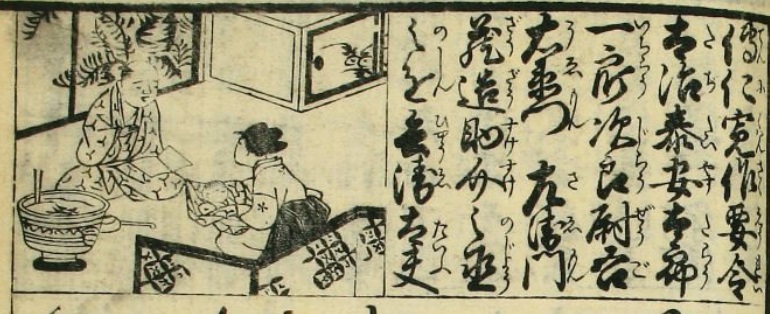

【扁旁冠字盡】 ※図02

★

【百官名盡】

左京・右京・主水(もんど)・

大膳・左近・右近・造酒(みき)・

内膳・修理(しゅり)・内記・

監物(けんもつ)・蔵人(くらんど)・主膳・齋宮(いつき)・外記(げき)・主馬(しゅめ)・将監(しゃうげん)・中務(なかつかさ)・弾正(だんじょう)・式部・民部(みんぶ)・兵部(ひゃうぶ)・大蔵・刑部(ぎゃうぶ)・治部(ぢぶ)・宮内・内匠(たくみ)・圖書(づしょ)・内蔵(くら)・大学・主計(かずへ)・典厩(てんきう)・佐馬(さま)・右馬(うま)・靱負(ゆきへ)・帯刀(たてわき)・縫殿(ぬひ)・雅樂(うた)・伊織(いをり)・権守(ごんのかみ)・市正(いちのかみ)・主殿(とのも)・主悦(ちから)・采女(うねめ)・大炊(おほひ)・頼母(たのも)・内舎人(うどねり)・勘解由(かげゆ)・玄蕃(げんば)・掃部(かもん)・兵庫・隼人(はいと)・金吾・左兵衛(さひょうゑ)・右兵衛(うひょうゑ)・左衛門・右衛門

★

【東百官名盡】

左門・右門・左中(さちう)・ 右中(うちう)・左内・右内・ 数馬・中記・衛守(ゑもり)・ 浪江(なみえ)・江漏(えもり)・兎毛(ともう)・波門(はもん)・平馬(へいま)・兵馬(ひゅうま)・加治馬・織部・丹下・求馬(もとめ)・久米・小膳(こぜん)・左膳・

右膳・岩尾・左平・右平・織衛(おりゑ)・要人(かなめ)・司馬・男也(おなり)・自然(し ねん)・多門・半化(はんげ)・大所化(おほしょけ)・小所化・平学(へいかく)・宮門(くもん)・鵜殿・宇根(うね)・ 男依(おより)・音門(おんど)・一学(いっかく)・丹宮(たみや)・丹弥(たんや)・門弥(もんや)・矢柄・多仲(たちう)・行馬(ぎょうま)・物集女(もずめ)・典膳・梅干(ほや)・古仙(こぜん)・藤馬(とうま)・喜内(きない)・茂手木・弥刑部(やぎょうぶ)・清記(せいき)・将殿(しゃうでん)・弾馬(だんま)・牧太(まきた)・典礼・軍記・申藝(しんげい)・一問多(いっとうだ)・喜問多(きとうだ)・志津摩・文内(ぶんない)・能登路(のとろ)・織居・仲・齋(いつき)・亘(わたる)・轉(うたた)・恰(あたか)

★

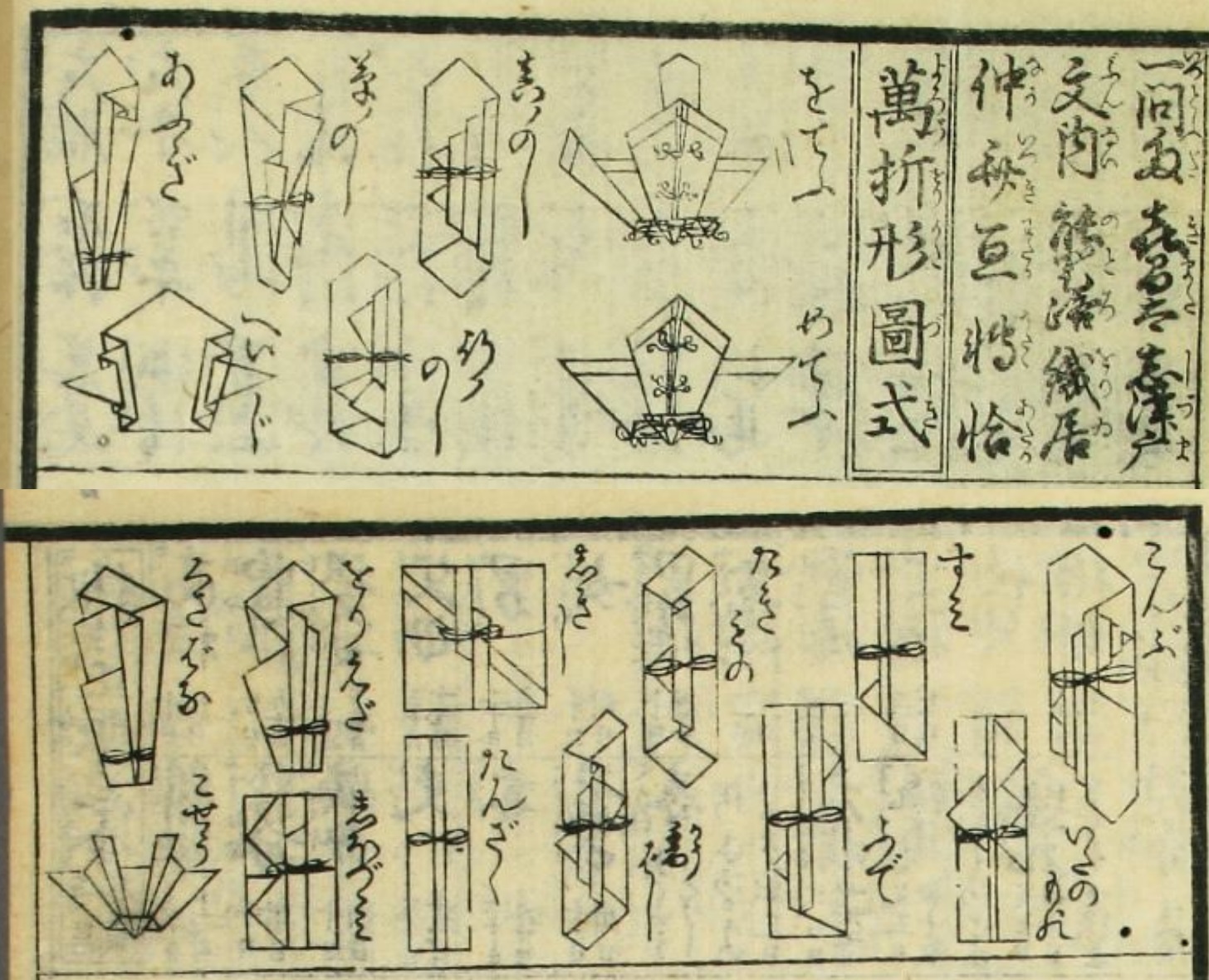

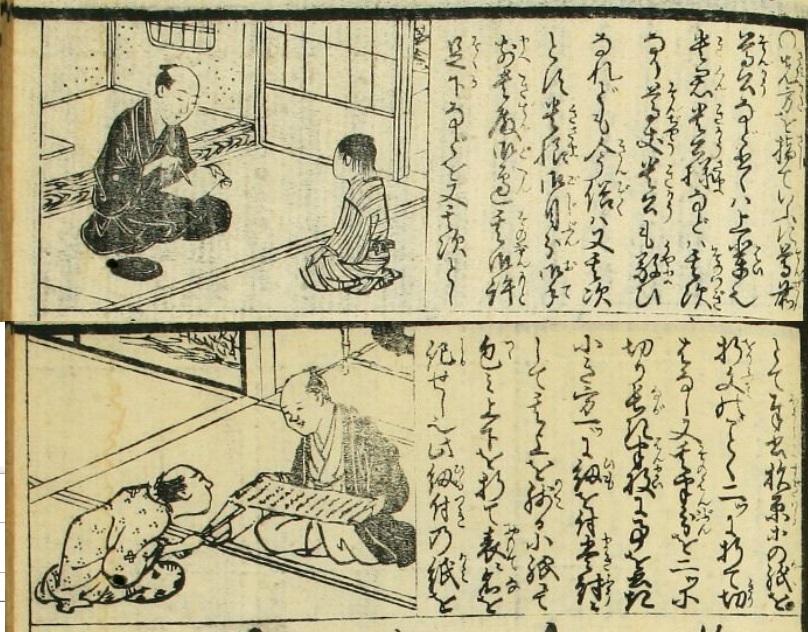

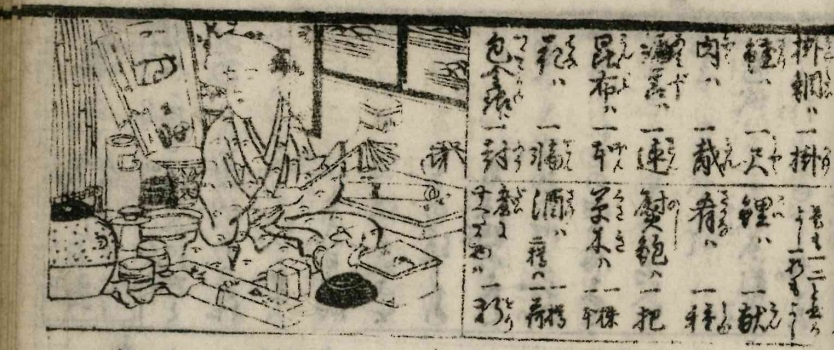

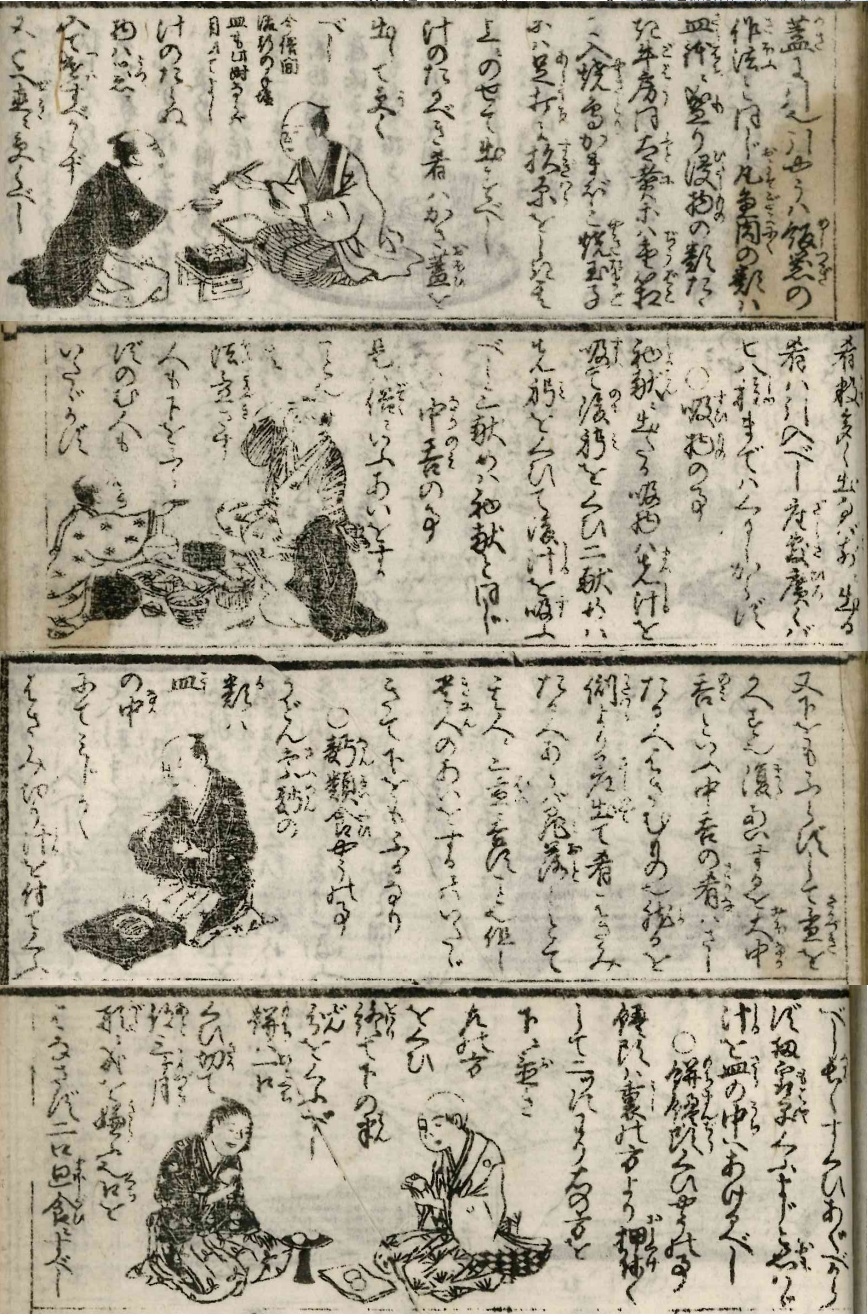

【萬折形圖盡】 ※図03

をてふ・めてふ(男調・女調)・

真ノのし(熨斗)・行ノのし・

草ノのし・あふぎ・へいじ・こんぶ・いたのもの・かみ・ふで・たきもの・香ばし・しきし・たんざく・をりえだ・しほづつみ・くさばな・こせう

★

【御改正服忌令(ふくきりゃう) 右は服、左は忌】

高祖(やしはおや[やしゃおや]10日・30日)・曽祖(ひおや20日・90日)・祖父母(ぢぢばば30日・150日)・父母(ちちはは50日・13ヶ月)・男(むすこ20日・90日)・女(むすめ10日・30日)・男孫(まごむすこ10日・30日)・女孫(まごむすめ3日・7日)・曽孫(ひまご3日・7日)・玄孫(やしはまご3日・7日)・伯父(おぢ20日・90日)・伯母(おば10日・30日)・兄弟姉妹(おとどひ20日・90日)・異父兄弟姉妹(たねがはりのおとどひ10日・30日)・甥姪(3日・7日)・従弟(3日・7日)・養父母(やしなひおや30日・150日)・夫の父母(30日・150日)・離別の母(20日・12ヶ月)・継父母(ままおや10日・30日)・嫡母(ちゃくぼ10日・30日)・夫(30日・13ヶ月)・妻(20日・90日)・養子(10日・30日)・妾(てかけ・ぶくいみなし。但し子あるものは遠慮)・ 産穢(さんけがれ父5日母35日)・流産(父5日母10日・是かたちあるを云)・血荒(ちあれ父7日母10日・是かたちなきを云)・改葬(両日・但しほりおこす時一日と、ほうむる時一日との両日也)・死穢(しにけがれ・1日)・踏合(ふみあひ[行き合せ] ・行為次第) 右の内にもれたる親族はいづれもぶくいみなし。

〇服忌(ふくいみ)はすべて父かたはおもく母かたはかろしと知るべし。

〇十三ヶ月の服は閏月を入れずむかはり(一周忌)迠と知るべし。

〇後目相續の養子は実子の通り父母の服忌を受くべし。

〇男女とも七才までは服忌なし。但し父母は三日遠慮。

〇父の服忌えはらざるに母の服忌かさならば母死去の日より定めの日数を受くべし。重き服忌の内かろき服忌ありておはらば別に受くるにおよばず。日数あまらば其の残る日数を受くべし。

〇遠方にて父母の死を聞かば其のききし日より定めの通り服忌を受くべし。外のやからは其の残る日数を受くべし。

★

【五性有氣無氣(ごしゃううけむけ)の事】

【木性の人】

酉の年八月初の酉の日酉の刻うけに入り七年の間、吉。

辰の年三月初の辰の日辰の刻むけに入り五年の間、凶(悪)し。

【火性の人】

子の年十一月初の子の日子の刻うけに入り七年の間、よし。

未の年六月初の未の日未の刻むけに入り五年の間、凶(悪)し。

【土性の人】

午の年五月初の午の日午の刻うけに入り七年の間、よし。

丑の年十二月初の丑の日丑の刻むけに入り五年の間、凶し。

【金性の人】

卯の年二月初の卯の日卯の刻うけに入り七年の間、よし。

戌の年九月初の戌の日戌の刻むけに入り五年の間、凶し。

★

【破軍星繰方(はぐんせいくりかた)】 ※図04

正月:五ツ目・二月:六ツ目・三月:七ツ目・四月:八ツ目・五月:九ツ目・六月:十ツ目・七月:十一ツ目・八月:十二ツ目・九月:一ツ目・ 十月:二ツ目・十一月:三ツ目・十二月:四ツ目

たとへば正月五つめといふは正月酉の時にくるならば酉より戌亥子丑と順にくりて五ツ目丑の方へけんざき(剣先)向ふと知るべし。

二月子の時ならば子より六ツ目巳の方へけんざきむかふ也。

餘はみな同じ。此けんざきのむかふ方は一切勝利なし。草木(くさき)までもしぼむといへり。

★

【年月塞方(ねんげつふさがるはう)の事】

【年の塞(ふさがり)】

巳・午・未の年は東の方

申・酉・戌の年は南の方

亥・子・丑の年は西の方

寅・卯・辰の年は北の方

【月の塞】

正月は酉の方・二月は辰の方・三月は未の方・四月は戌の方・五月は子の方・六月は卯の方・七月は午の方・八月はの方・九月は亥の方・十月は寅の方・十一月は巳の方・十二月は申の方

★

【十二月の異名】

正月・陬(むつき)・孟春(もうしゅん)・端月(たんげつ)・歳首(さいしゅ)・初陽(しょよう)・開春(かいしゅん)

二月・如(きさらぎ)・仲春(ちうしゅん)・中和(ちうくは)・夾鐘(けうしゃう)・踏青(たうせい)・令月(れいげつ)

三月・寎(やよい)・ 季春(きしゅん)・姑洗(こせん)・禊月(けいげつ)・竹秋(ちくしう)・春梢(しゅんせう)

四月・余(うづき)・孟夏(もうか)・中呂(ちうりよ)・朱明(しゅめい)・清和(せいわ)・槐夏(くわいか)

五月・皐(さつき)・仲夏(ちうか)・蕤賓(すいひん)・蒲月(ほげつ)・盛夏(せいか)・梅天(ばいてん)

六月・且(みなづき)・晩夏(ばんか)・林鐘(りんしゃう)・庚伏(こうふく)・徂暑(そしよ)・陽氷(ようひゃう)

七月・相(ふみつき)・孟秋(もうしう)・夷則(いそく)・素商(そせう)・桐秋(とうしう)・文月(ぶんげつ)

八月・壮(はづき)・仲秋(ちうしう)・南呂(なんりよ)・桂月(けいげつ)・燕去(えんきょ)・竹春(ちくしゅん)

九月・玄(ながづき)・暮秋(ぼしう)・無射(ぶえき)・菊月(きくげつ)・霜降(さうがう)・菊天(きくてん)

十月・陽(かみなづき)・初冬(しょとう)・應鐘(おうしゃう)・大章(たいしゃう)・小春(せうしゅん)・玄冬(げんとう)

十一月・辜(しもつき)・仲冬(ちうとう)・黄鐘(くはうしゃう)・陽復(ようふく)・暢月(ちゃうげつ)・霜晨(そうしん)

十二月・涂(しはす)・季冬(きとう)・大呂(たいりょ)・臘月(らうげつ)・嘉平(かへい)歳闌(さいらん)

閏月は後とも后とも書くべし。閏正月ならば後陬、二月は后如等也。

★

【假名書替并譯字】 【片假名伊呂波】 ※図05

★

【大日本國名盡(だいゆつぼんくに

なづくし)】

五畿内[五ケ国] 山城[8郡] 大和[15郡] 河内[14郡] 和泉[3郡] 摂津[12郡]

東海道[十五ケ国] 伊賀[4郡] 伊勢[15郡] 志摩[2郡] 尾張[8郡] 參河[8郡] 遠江[14郡] 駿河[7郡] 甲斐[4郡] 伊豆[5郡] 相模[8郡] 武蔵[21郡] 安房[4郡] 上総[11郡] 下総[11郡] 常陸[11郡]

東山道[八ケ国] 近江[13郡] 美濃[18郡] 飛騨[4郡] 信濃[10郡] 上野[14郡] 下野[9郡] 陸奥[54郡] 出羽[12郡]

北陸道[七ケ国] 若狭[3郡] 越前[12郡] 加賀[4郡] 能登[4郡] 越中[4郡] 越後[7郡] 佐渡[3郡]

山陰道[八ケ国] 丹波[6郡] 丹後[5郡] 但馬[8郡] 因幡[7郡] 伯耆[6郡] 出雲[10郡] 石見[6郡] 隠岐[4郡]

山陽道[八ケ国] 播磨[12郡] 美作[7郡] 備前[8郡] 備中[9郡] 備後[14郡] 安芸[8郡] 周防[6郡] 長門[6郡]

南海道[六ケ国] 紀伊[7郡] 淡路[2郡] 阿波[9郡] 讃岐[11郡] 伊予[14郡] 土佐[7郡]

西海道[九ケ国] 筑前[15郡] 筑後[10郡] 豊前[8郡] 豊後[8郡] 肥前[11郡] 肥後[14郡] 日向[5郡] 大隅[8郡] 薩摩[14郡]

二嶋 壱岐[2郡] 対馬[2郡]

★

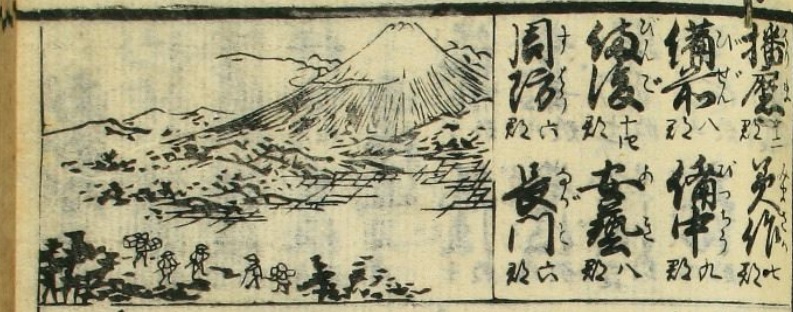

【日本三都會廣邑(につほんさんとくわいくわうゆう)】 ※図06

京都[山城] 江戸[武蔵] 大阪[摂津] 奈良[大和] 伏見[山城] 堺[和泉] 大津[近江] 名古屋[尾張] 岐阜[美濃] 山田[伊勢] 安濃津[伊勢] 敦賀[越前] 福井[越前] 金沢[加賀] 高田[越後] 甲府[甲斐] 駿府[駿河] 仙臺[陸奧] 會津[陸奧] 廣崎[出羽] 水戸[常陸] 和歌山[紀伊] 徳嶋[阿波] 姫路[播磨] 岡山[備前] 廣嶋[安藝] 萩[長門] 福岡[筑前] 博多[筑前] 佐賀[肥前] 長崎[肥前] 隈本[肥後] 鹿児嶋[薩摩]

★

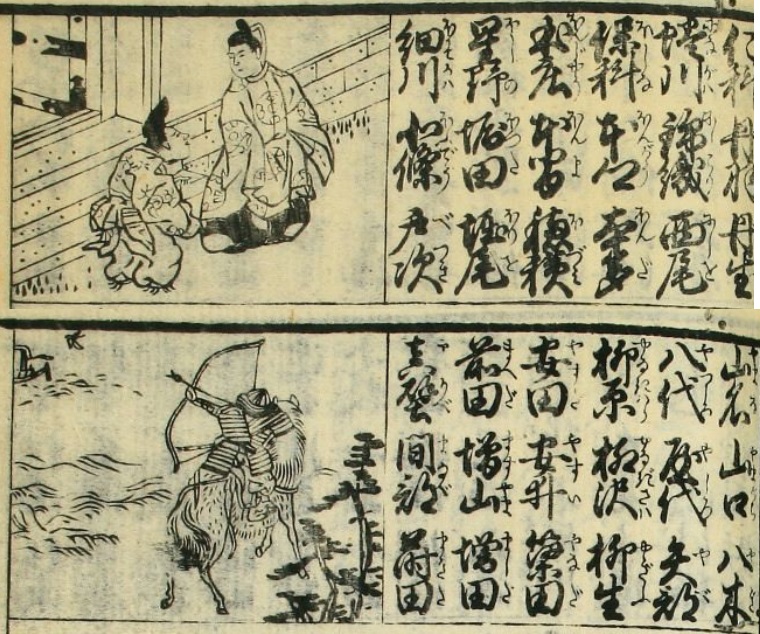

【苗字盡】 ※図07

池田・市橋・板倉・伊丹・伊東・伊庭(いば)・ 射越(いこし)・岩城・印具(いぐ)・飯尾・飯田・飯沼・一色(いつしき)・猪股・猪飼・磯谷・泉原(いつはら)・生駒・生嶋(いつしま)・稲垣・稲葉・稲毛・稲田・井伊・石堂・今井・今川・井上・庵原・五十嵐・伊集院・泉・六郷・六角・葉室・坊城・坊門・大師・芳賀・初鹿(はつしか)・馬場・花房・榛原(はいはら)・榛沢(はんさは)・畠山・頓宮(はやみ)・速水(はやみつ)・早川・羽柴・濱名・萩原・服部・蜂谷・蜂須賀・波多野(はたの)・ 間・長谷川・長谷部・塙(はなは)・ 林・伴・畑・秦・原・新田・仁木・仁田・仁科・丹羽・丹生(にふ)・蜷川・錦織・西尾・保科(ほしな)・本郷・本多・本庄・本間・穂積・星野・堀田・堀尾・細川・北條・戸次(べつき)・別府・別所・日置(へき)・逸見・平群・土肥・土岐・土井・徳山・藤堂・冨樫・冨田(とんだ)・ 鳥居・跡見(とみ)・百々(どど)・外村(とむら)・豊臣・豊嶋・徳大寺・常磐井・千種(ちくさ)・千葉・中條(ちうでう)・額田・沼田・ 沼津・温井・大伴・大江・大内(おほち)・ 大館(おほだち)・大庭・大森・小野・小槻(をつき)・小栗・小畑・緒方・織田・長田・長舩・奥平・岡田・岡部・荻野・落合・越(をち)・大須賀・小笠原・和氣(わけ)・和田・和佐・分部・渡邊・鷲尾(わしのを)脇屋・脇坂・亘理(わたり)・烏丸(からすまる)・河野・河合・川端・高力(かうりき)・香西(かうさい)・風早(かざはや)・神崎・神谷・加藤・加納・狩野・上林・上月(かうづき)・上坂・葛西(かつさい)・葛城(かづらき)・金子・金沢・糟谷・片桐・梶原・蒲生(がまふ)・蒲原・鎌田・鎌倉・蔭山・春日部(かすがべ)・上遠野(かとの)・米倉・米沢・吉田・依網(よりさみ)・横山・田村・田原・田中・高橋・高倉・高階・立花・多田・武田・伊達・竹内(たけのうち)・建部・玉置・多羅尾・ 大道寺・團(だん)・十合(そかう)・曽我・曽根・津守・都筑(つづき)・土屋つ・柘植(つけ)・筒井・塚本・根来(ねごろ)・根津・中根・中川・中西・ 中臣(なかとみ)・名越(なごへ)・名張・並河(なびかは)・長尾・長束(ながつか)・鍋嶋・半井(なからい)・永井・南部・南條・内藤・那和・那波(なば)・成瀬・楢崎・梅溪・梅谷(むめがや)・ 室賀・室積・村上・村井・向井・裏辻・裏松・上杦・上田・臼杵(うすき)・臼井・内海・卜部(うらべ)・植村・牛窪・海野(うんの)・宇津宮(うつのみや)・宇佐美・能勢・野呂・能見(のみ)・櫛笥(くしげ)・久我・久下(くげ)・久世・九鬼(くき)・熊谷(くまがへ)・朽木(くつき)・桑原・工藤・窪田・倉橋・来栖(くるす)・久留島・勧修寺(くわんしゅじ)・楠・山名・山口・八木・八代(やつしろ)・屋代(やしろ)・矢部・柳原・柳沢・柳生(やぎふ)・安田・安井・簗田・前田・増山・増田・真壁・間部(まなべ)・蒔田・牧野・松浦・松永・松下・馬渕・曲渕(まがりふち)・藤原・藤波・藤枝(ふじえ)・舩越・古林(ふるばやし)・福田・近藤・後藤・巨勢(こせ)・小牧・小出・小西・誉田(こんだ)・惟任(これたう)・惟住(これすみ)・児玉・児嶋・五嶋・駒木根(こまきね)・小早川(こばやがは)・寺井・寺尾・手塚・手越・轉法輪(てんぼふりん)・ 阿部(あべ)・赤松・安部(あんべ)・安宅(あたか)・安藤・足利・足立・朝倉・ 在原(ありはら)・荒木・青木・青山・甘利・尼子(あまこ)・ 秋田・秋鹿(あいか)・浅利・ 浅井・浅野・麻田・有馬・有賀・芦名・芥川・阿曽沼・飛鳥井(あすかい)・朝比奈・吾孫子・佐藤・佐竹・佐伯(さいき)・真田・榊原・相馬・相良・酒井・酒勾(さかわ)・雑賀(さいが)・西條・小枝(さえだ)・三枝(さいくさ)・佐久間・坂・清原・木曽・木村・木下・京極・吉良・吉川・北村・菊池・弓削・由良・遊佐(ゆさ)・結城・湯浅・毛受(めんじゅ)・三好・三宅・三浦・三木・宮城・宮本・宮崎・水戸・水野・水口(みなくち)・溝口・壬生(みぶ)・三輪・進藤・春藤(しゅんどう)・新庄・斯波(しば)・澁谷・澁川・神保(しんほ)・宍戸・信夫(しのふ)・信太(しのだ)・嶋津・篠塚・柴田・芝山・滋野井(しげのい)・清水谷(しみつたに)・下河邊・下津間(しもつま)・愛智(ゑち)・榎並(ゑなみ)・遠藤・江田・江馬・塩冶(えんや)・日野・廣橋・廣鰭(ひろはた)・廣瀬・土方・一柳(ひとつやなぎ)・疋田・樋口・平井・枚方(ひらかた)・桃井(もものい)・桃田(ももだ)・森川・森本・森田・物部(もののべ)・守部・守口・最上・望月・毛利・仙石・千秋(せんしう)・妹尾(せのを)・関口・洗馬(せば)・瀬川・瀬山・世良田(せらた)・関・菅原・菅沼・菅生(すかう)・菅井・須田・須本・須藤(すどう)・首藤(すどう)・鈴木・諏訪・鷲見(すみ)・杦生(すぎう)・杦原(すぎはら)・杦浦(すぎうら)・杦山(すぎやま)・杦村(すぎむら)・酒々井(すずい)・陶(すゑ)

★

【家号盡(いへゐづくし)】 ※図08

金屋・玉屋・鉛屋(なまりや)・ 銭屋・錫鉄・炭灰(すみはい)・ 礪石(といし)・真砂(まさご)・砂土(すなつち)・沢泉・谷・嶋・灘・淀・ 井筒・水・巴・林・佃・室・宮・山家(やまが)・ 山形・鼈甲・鏡櫛(かかみくし)・ 紅彩(べに)・白粉・絹・布・ 綿・綛(かせ)・紐・組・紣(くけ)・糸・紋縫(もんぬひ)・衣(ころも)・袴・帯・袋・蓑・笠・槌・ 升・鍵・秤・分銅・俵・杵・鎗・刀・太刀・鮫弓・具足・小刀・釘針(くきはり)・飾・鑢・鎌・碇・鍋・釜・瓶子・壺・椀・樽・桶・帆・苫・舩・筏・駕・車・葛籠・篭・網・ 箱・蓋・荒物・絵具・香具・佛具・道具・本扇(ほんあふき)・経師(きゃうし)・紙筆・刷毛・墨・硯・箔・漆・塗師(ぬし)・鍛冶・大工・手傳(てつたへ)・左官・染・小間物・魚・鳥・鯉・鮒・鯛・鰯・干鰯(ほしか)・海老(ゑひ)・肴・節・靏雛(つるひな)・雁金(かりがね)・虎・豹・象牙・猿・猫・ 貝・亀・亀甲・百足(むかで)・ 木・竹・笹・花・松葉・柏・梶・杦・梅・桜・檜皮(ひはだ)・柴・茜(あかね)・藤・蔦・立花・千草・桔梗・菊・茶・蓍(めど)・葭・菱・[萰?](にら)・ 瓢箪・木瓜・丁子・糠・粉・飯・麩・米・餅・塩・油・薬・吉文字(きちもんじ)・角・大文字・辰巳・永 楽・中・高・廣・調(し らべ)・ 今・解(とき)・折(をり)・敷・座古(ざこ)・千切(ちぎり)・八百萬新(やをよろづあたらし)・人形・荢(を)・麹・丸福・冨戎(とみえびす)・布袋・大黒

★

【俗名頭字盡(ぞくなかしらじづくし)】 ※図09

源平藤橘・万徳喜慶嘉儀幸甚久冨長栄宇高

弥廣林茂磯淺勇健才秀俊彦佐友文武此権

丈兵力密勝利理吉專善為重倉数幾百由米

小大市悦増半金銀跌岩團圓捨角乙音清定

粂与杢伊亦又新初京郷柳門松竹梅菊福寿

鶴亀龍虎伴来辰巳丑犬只熊鹿駒国政周弁

民共孫繁順直猶貞常元勘実忠惣宗節庄和

傳仁[冤・寛]作要令古治泰安・太郎・一郎・次良・

尉吾・右衛門・左衛門・蔵・造・助・介・之丞・之進・兵衛・大夫

★

【法躰名盡(ほったいなづくし)】

妙喜・栄信・清入(ぜいにふ)・ 了智(れうち)・妙玄(めうけん)・永寿・清甫(せいほ)・貞圓・妙閑・

寿貞・智清・了甫・道琳・道寿・宗圓・宗甫・道節・道也・休徳・宗全・耕雲・宗禅・宗益・道与・

道順・道閑・宗源・宗哲・清順・宗悦・柳安・宗得・宗覚・宗運・道固・道俊・宗賢・宗祐・宗安・

春流・妙永・寿正・智貞・法寿・妙甫・永信・清光・貞春・妙恵・寿清・智賢・貞林・妙順・清心・

栄林・貞信・妙意・寿慶・智春・貞順・妙全・寿賢・智光・清寿・妙教・照月・利貞・宗長・宗桂・

宗貞・宗休・道白・了泉・浄貞・宗具・等伯・浄味・正印・信入・西入・圓齋・讃悦・幽閑・一幸・

念西・素閑・常春・當節・雪峰・涼桂・芳春・芳悦・宗傳・祐齋・祐貞・亨益・素白・無染・全庵・

祐謙・得善・佳休・了圓・正貞・正泉・厚順・素仙・養雲・隆圓・圓信・良悪・慶雲・昌庵・由禅・

元昌・元可・玄提・源定・春徹・慈眼・松軒・妙貞・妙清・妙圓・妙寿・妙真・妙安・妙専・得全・

雪窓・月庵・素軒・隆玄・謙齋・守朴・松貞・雪操・自貞

★

【當用萬字盡(とうようよろづじづくし)】

【天文門】 ※図10

虚空・中宇・日和・晴天・快晴・曇天・日輪・満月・日蝕・弦月(ゆみはりつき)・朔(ついたち)・望(もちづき)・晦(つごもり)・星宿(ほしのやどり)・北斗・彗星(はうきほし)・牽牛・織女・銀河(あまのかは)・雲・煙・雨・風・雪・霜・霧・霞・露・虹・暈(かさ)・雷・電(いなづま)・氷・霰・雹・氷柱・順風・追風(おひて)・東風(こち)・逆風・涼風・暴風(あらし)・騒雨(にわかあめ)・微雨(こさめ)・霖雨(ながあめ)・梅雨・白雨(ゆふだち)・深雪(みゆき)・淡雪・霹靂(はたたがみ)・稲光(いなびかり)・溽暑(むせあつし)

【地理門】

地氣・土地・地方・世界・万国・荒地・地球・地脈・地面・山・巓(いただき)・峰・嶽(だけ)・峠・絶頂・洞・坂・麓・林・瀧・谷・巌(い はほ)・岩・崖・岡・嶋・洲・崎・岸・岬・渚・汀・海・川・濱・波・渦・泡・津・浦・ 湊・沢・池・泉・堤・森・関・沼・樋・閘(ひのくち)・堰(いせき)・水柵(しがらみ)・薮・牧・野・町・村・市・辻・橋・田・畠・畔・畷・塹(ほり)・穴・礫(つぶて)・石・土・砂・塚・墓・園・ 溝・場(ば)・桟(かけはし)・矼(いしばし)・街道・大道・小路(くうぢ)・陸路(くがぢ)・間道(かんどう)・封疆(どて)・河原・河面(かはのおも)・海面(うみづら)・海原・井戸・泉水・築山・蛇籠(じゃかご)・迫門(せと)・瀬・湖(みづうみ)・灘・磯・源(みなもと)・派(みなまた)・潮(うしほ)・沖・渡・洫(いぢ)・原・室・宿(やどり)・泊・都・部(こほう)・里・江・境・温泉(いでゆ)・馬場・駅路(えきろ)・建石(たていし)・追分・番所・札場(ふだば)・境内・城下・陣屋・舊都(きうと)・故郷(ふるさと)・在郷・在所・田舎・筑 紫・関東・坂東・難所・切所(せっしょ)・ 嶮岨(けんそ)・地震・火災・ 回禄(かいろく)・塵・埃・ 煤・芥・泥

【時令門(じれいもん)】

時代・時節・時候・年月・歳旦・歳暮・年号・吉辰(きつしん)・穀旦(こくたん)・四季・春・夏・秋・冬・閏月・土用・八専(はっせん)・間日(まび)・社日(しゃにち)・庚申・十方暮(じっはうくれ)・天赦日(てんしゃにち)・彼岸・三伏(さんふく)・元三(ぐわんざん)・元朝(ぐわんちゃう)・元旦・七種(ななぐさ)・ 上元・上巳・更衣(ころもがへ)・ 端午(たんご)・七夕・中元・ 八朔・重陽・亥猪(いのこ)・ 冬至・追儺(おにやらひ)・節分・盂蘭盆・佛生會(ぶっしゃうゑ)・ 結夏(けつげ)・夏行(げぎゃう)・釈奠・上旬・中浣・下澣・昨(きのふ)・一昨(をととひ)・明日・念(はつか)・今日(けふ)・朝夕・昼夜・暁・平明(よあけ)・黄昏(ゆふぐれ)・日中・初更・夜半(よは)・今宵・今晩・古今・古年(こぞ)・古代・當時(そのとき)・日外(いつぞや)・誕生・誕辰(たんしん)

【宮室門(きうしつもん)】 ※図11

宮殿・楼閣・高臺(たかきや)・ 堂塔・伽藍・佛院・菴寺(あんてら)・ 廬社(いほりやしろ)・禿倉(ほくら)・玉垣・鳥居・輪蔵(りんぞう)・方丈・浴室・庫裡(くり)・鐘楼(しゅろう)・宝蔵・文庫・居宅(いたく)・借家・貸家・小屋・土蔵・ 窖(あなぐら)・茶室・書齋・ 納屋・母屋(もや)・分家・別家・草亭(わらや)・桟敷(さんじき)・廊下・座敷・臺所(だいどころ)・部屋・城廓・欄干・櫺子・格子・破風・蟆股(かへるまた)・ 階(きざはし)・門・扉・棟・ 檐・礎(いしずへ)・柱・砌・ 庭・縁・窓・庇・戸・障子・榱(たるき)・ 枅(ひじき)・桁・梁・枓(ますがた)・壁・瓦・爐・竃・樞(くろろ)・棚・店・閨(ねや)・室(いま)・廐(むまや)・櫓(やぐら)・塀・蔀(しとみ)・籬・閾(しきみ)・鴨居・長押(なげし)・板床・簀子(すのこ)・貫木(くわんのき)・廣敷(ひろしき)・間口・奥行・天井・雪隠(せっちん)・牢獄

【人倫門(じんりんもん)】 ※図12

親族・親類・親戚・鼻祖・先祖・男女・高祖父(やしはぢぢ[やしゃぢぢ])・高祖母(やしはばば)・曽祖父(ひぢぢ])・曽祖母(ひばば)・祖父(ぢぢ])・祖母(ばば)・父・母・我(われ)・己(おのれ)・自(みづから)・子・孫・曽孫(ひこ)・玄孫(やしはご)・伯父(おぢ)・伯母(おば)・継爺(ままてて)・継女(ままはは)・兄(あに)・弟(おとと)・姉(あね)・妹(いもと)・妻・甥・姪・舅・姑・妾(てかけ)・従弟(いとこ)・嫡子・養子・夫婦・女夫(めをと)・兄公(こしうと)・兄女(こしうとめ)・聟(むこ)・嫁・娘・惣領・末子(ばつし)・嗣子(よつぎ)・小児・童子・大人(おとな)・忰(せがれ)・男(むすこ)・親・翁(おきな)・姥(おうな)・某(それがし)・汝・僕(やつがれ)・奴(やつこ)・婢(はした)・主従・主君・家来・旦那・ 乳母・下女・番頭・手代・丁稚・頭取・組頭(くみがしら)・宿老・行司・後見(うしろみ)・目代(めしろ)・聖人・賢人・仙人・官人(くはんにん)・公卿・武士・名人・藝者・学者・僧・俗・尼・法師・入道・智識・坊主・朋友・獨身(ひとりみ)・孤獨・寡婦(やもめ)・侍婢(こしもと)・長者・貧者・野郎・遊女・藝子(げいこ)・牽頭(たいこもち)・仲居・惣嫁(そうか)・亭主・大尽・客衆(きゃくしゅ)・道連()みちつれ・同行(どうぎゃう)・賣女(ばいた)・賣僧(まいす)・百姓・農人(のうにん)・神子(みこ)・神主・飛脚・商人(あきんど)・工匠(こうしゃう)・浪人・猟師・舟子(ふなこ)・船頭・水子(かこ)・漁夫(すなどり)・海人(あま)・樵夫(きこり)・薦僧(こもそう)・師匠・弟子・仲人・右筆(いうひつ)・筆耕・職人・儒者・絵師・醫者・達人・通詞(つ うじ)・関守・俳優(わざおぎ)・疋夫・野夫(やぼ)・乞食・穢多・盗賊(ぬすびと)

【身躰門(しんたいもん)】

頭(かしら)・顱(はち)・顔・目・鼻・口・耳・眉・ 舌・歯・鬢・髪・毛・髭・睫・頂(うなじ)・ 額・頬(ほう)・頷(おとがい)・腮(あぎと)・瞼・瞳・筋(すぢ)・骨・節・腹・脊・胸・喉・結喉(のどふへ)・乳房・小腹(ほがみ)・眼珠(めのたま)・鼻柱・頂窩(ぼんのくぼ)・腰・手・足・肘(かいな)・腕・臂(ひぢ)・掌(てのひら)・爪・拇指(おやゆび)・食指(ひとさしゆび)・中指(たけたかゆび)・薬指(べにさしゆび)・小指・唇・齦(はぐき)・眥(まなじり)・肋(あばら)・臍・尻・膝・股・脛(はぎ)・踝(くるぶし)・膕(ひきかがみ)・踵(きびす)・蹠(あしのうら)・陰莖(いんきゃう)・睾丸(きんだま)・陰門・陰毛(まへのけ)・肛門・膝蓋(ひざのさら)・皮・肉・皺・膜・理(きめ)・臓(ざう)・腑(ふ)・心(しん)・肝・腎・肺・脾・腸(はらわた)・膽(きも)・胃(くそぶくろ)・膀胱(いばりぶくろ)・胞衣(ゑな)・涕洟(はなしる)・涙・涎・汗・唾・血・ 息・脈・膚・脂(やに)・屁・ 大便・小便(さうべん)・腎水(じんすい)

【疾病門(しつひゃうもん)】 ※図13

熱病・傷寒・時疫(じゑき)・ 疫癘(ゑきれい)・中風・痛風・癲癇・頭痛・頭風(づふう)・ 脹満(ちゃうまん)・鼓張・感冒・風邪(ふうじゃ)・淋病・ 消渇(せうかつ)・痢病(りびゃう)・下痢・泄瀉(くだりはら)・水瀉(みづくだり)・瘧疾(おこり)・黄疸・水腫・労瘵(ろうさい)・咳嗽(せき)・痰飲(たんいん)・疝氣・積聚(しゃくじゅ)・健忘(ものわすれ)・怔忡(むなさはぎ)・腹痛(はらいた)・卒中・霍乱・嘔吐(ゑづき)・心痛(むないた)・逆上(のぼせ)・食傷(しょくあたり)・食滞(しょくもたれ)・中暑(あつけ)・冷濕(ひへしつ)・下疳・便毒(よこね)・疳瘡(かんそう)・骨疼(ほねうづき)・下血・秘結(ひけつ)・楊梅瘡(しつのはな)・破傷風・疱瘡・痲疹(はしか)・丹毒(はやくさ)・反胃(ほんい)・膈噎(かくいつ)・氣腫・瘰癧(るいれき)・欝症・血証(ちのみち)・癩病・五疳・癇症・五痔(ごぢ)・脱肛・瘭疽(ひゃうそ)・呑酸(すいおくび)・䶊血(はなぢ)・凍瘡(しもやけ)・癰(よう)・疔(てう)・かねがり・痒(かゆがり)・癬(たむし)・疣(いぼ)・疥癬(ひぜん)・腫物(しゅもつ)・拘弯(すぢばり)・譫言(うはごと)・金瘡(きりきず)・傷損(うちきず)・悪阻(つはり)・安産・難産・少産・横産(よこご)・帯下(こしけ)・妊娠・蟲証(むしけ)・乱心・舌瘡(ぜつさう)・乳岩(にうがん)・爛瘡(やけど)・痛(いたみ)・疼(うずき)・痿(なへ)・痺(しびれ)・膿・癤(ねぶと)・痞(つかへ)・刺(とげ)・癜風(なまづ)・白帯(しらち)・赤帯(ながち)・白痢(なめ)・自汗(ひやあせ)・盗汗(ねあせ)・経水(めぐり)・経閉(けいへい)・聾(つんぼ)・瞽(めくら)・唖(おし)・趁跛(ちんば)・驚風(きゃうふう)・眩暈(めまひ)・[崩崗?]澱(どろをり)・虛損(きょそん)・淫乱(いんらん)・黒痣(ほくろ)・人疴(ふたなり)・頓病(とんびゃう)・悪寒(さむけ)・瘀血(おけつ)・眼病(めやみ)・侏儒(いっすんぼうし)・缺唇(いぐち)・駝背(せむし)・頓死・溺死・蘇生(よみがへり)

【服飾門】

冠・烏帽子(ゑぼうし)・袍(はう)・衣裳・着類(きるい)・狩衣(かりぎぬ)・奴袴(ぬばかま)・毛裘(けごろも)・半被(はっひ)・十徳(じっとく)・布子(ぬのこ)・綿入・羽織・単衣(ひとへもの)・帷子(かたびら)・被衣(かづき)・小袖・襦袢・褌襠(ふんどし)・袷・帯・袴・頭巾・足

袋・手拭・紙子・膝蔽(まへだれ)・

拘帯(かくおび)・衣物(そぶつ)・襤褸(つづれ)・夜服(ねまき)・産衣(うぶき)・浴衣(ゆかた)・胴服(どうぎ)・脚絆・甲懸(こふかけ)・手蓋(ておほひ)・腕貫(うでぬき)・覆面・服紗・覆巾(ふきん)・裲襠(うちかけ)・裩(ゆぐ)・嚢(ふくろ)・ 風呂敷・衾・夜着(よぎ)・ 蒲團・蚊帳(かちゃう)・ 紙帳(しちゃう)・幔幕・ 草履・草鞋・木履(ほくり)・ 表・裏・袖・襟・䘸(わ き)・

袵(おくみ)・袂(たもと)・經(たて)・緯(ぬき)・稜(そば)・裙(つま)・䘣(ふき)・

総(ふ さ)・外襟(うはがい)・内襟(うちがい)・油単(ゆたん)・合羽・打敷(うちしき)・暖帟(のうれん)・襁褓(むつき)

【絹布門(けんふもん)】

金襴・緞子・繻珍(しゅちん)・繻子・綸子(りんず)・生絹(すずし)・熨斗目(のしめ)・天鵞絨(びろうど)・羅脊板(らせいた)・羽二重(はぶたへ)・綾・羅(うすもの)・綿(あしき)・繍(ぬひもの)・繒(あついた)・紗・絡(さいみ)・編(しぢ)・紋(しぼり)・羅(ろ)・西洋布(かねきん)・兜羅巾(とろめん)・回々織(もうる)・猩猩緋(しゃうじゃうひ)・(せんじ)(りうもん)(もみ)・縮緬・汎織(うみをり)・羅紗・練絹(ねりぎぬ)・鹿子(かのこ)・柳條(ちゃう)・光綾子(ぬめ)・芭蕉布(ばせをふ)・縮(ちぢみ)・麻・布・木綿・改機(かいき)・更紗・絓絹(しけぎぬ)・晒布(さらし)・縞染(しまぞめ)・小紋・綟(もぢ)・裁(きれ)・綿(わた)・毛氈(もうぜん)

【金玉門(きんぎょくもん)】

黄金(わうごん)・銀箔・鉄線(はりがね)・鉛粉(なまりこ)・錫・朱・丹・赤銅(しゃくどう)・唐銅(からかね)・真鍮・剛鉄(はがね)・柔鉄(なまがね)・滅金(めっき)・水銀(みづがね)・白鑞(しろめ)・軽粉(はらや)・緑青・白粉(おしろい)・珠玉・珊瑚・瑪瑙・琥珀・水晶・玻璃・硨磲(しゃこ)・

瑠璃・玳瑁(たいまい)・鼈

甲・磁石・温石(おんじゃく)・

雲母(きらら)・礪石(といし)・硝子(びいどろ)・砒霜(どくいし)・焔硝(ゑんせう)・硫黄・浮石(うかいし)

【禽鳥門(きんちゃうもん)】 ※図14

鳳凰(ほうわう)・孔雀・錦鶏(きんけい)・白鶤(はくかん)・鶬鴰(まなづる)・丹頂・靏・鸛(こうづる)・鴻(ひしくひ)・鴈(かり)・鵞(が)・鷗・鳧(かも)・鶩(あひる)・鴫・鷺・鷲・鷹・鶻(くまたか)・隼・鷂(はいたか)・兄鷂(このり)・雀𪀚(えつさい)・鸊鷉(かいつぶり)・鷦鷯(みそさざい)・雲雀・鸕鷀(う)・啄木(きつつき)・連鵲(れんじゃく)・山鵲鸛(さんじゃく)・吐綬鶏(とじゅけい)・繍眼児(めじろ)・鵁鶄(ごいさぎ)・鴛鴦(をしどり)・鶺鴒(せきれい)・杜鵑(ほととぎす)・翠雀(るり)・蝋嘴(まめ[つ]まいし?)・ 烏鳳(をながどり)・鸛鵠(はくちゃう)・水鶏(くいな)・千鳥・菊戴(きくいただき)・山雀(やまがら)・椋鳥・駒鳥・鶯・鶲(ひたき)・雉・鵐(しとと)・鶉・鷽・鳩・燕・鶫・ 鵙・鶸・鶖(うどり)・鵯(ひよどり)・雀・鶚(みさご)・鴗(かはせみ)・鴰(ひがら)・鴋(ばん)・鳶・烏・画眉(ほじろ)・鶤鶏(とふまる)・矮雞(ちゃぼ)・鶏(にはとり)・鵲(かささぎ)・梟(ふくろう)・角鴟(みみつく)・怪鴟(よたか)・駝鳥・音呼(いんこ)・四十雀・秦吉了(さるか)・白頭翁(はくとうおう)・食火雞(ひくひどり)・山鶏・鳲鳩(かんこどり)・蝙蝠(かふもり)・雄(をとり)・雌(めとり)・巣・卵・觜(はし)・羽(は)・翼・翈(かざきり)・翮(はねくき)・尾

【畜獣門(ちくじうもん)】

麒麟・獅子・豪猪(やまあらし)・野猪(いのしし)・駱駝・水牛・象・

犀・虎・豹・貘・熊・豺(やまいぬ)・

狼(おほかみ)・牛(うし)・馬(むま)・駒・豕(ぶた)・豚(いのこ)・狐・狸・鹿・麋(おほしか)・麞(くじか)・麑(かのこ)・麝香(じゃかう)・驢馬(うさぎむま)・霊猫(じゃかうねこ)・羊・犬・兎・貉(むじな)・猿・黄牛(あめうし)・特牛(こってうし)・獒犬(たけいぬ)・水獺(かはうそ)・矮狗(ちん)・栗鼠・猫・鼠・鼲(てん)・鼯(むささび)・鼬(いたち)・田鼠(うごろもち)・狒々(ひひ)・猩々(しゃうじゃう)・水豹(あざらし)・角・牙・蹄(ひづめ)

【蟲介門(ちうかいもん)】

亀・毛亀(みのがめ)・鼈(すっぽん)・蟹・[糸→虫?繊] (がざみ)・螄(ばい)・蛤・蚶(あかがい)・蜆・蟶(まて)・鰒(あはび)・蠣・栄螺(さざえ)・辛螺(にし)・田螺・洲蛤(すはまぐり)・車渠(ほたてがい)・郎君(すがい)・寄蟲(がうな)・宝螺(ほうら)・海膽(うに)・貝・殻・蛇・蟒(うはばみ)・蠧(きくひむし)・蝉・蜂・蝶(てふ)・蚕・繭・蚤・虱・蟻・螻(けら)・蚊・蚋(ぶと)・虻・蛭・螱(はあり)・蝿(はい)・蛆・蚣(まつむし)・金鐘(すずむし)・金亀(たまむし)・飛蛾(ひとりむし)・斑猫(はんめう)・螳螂(かまきり)・蜻蛉(とんぼう)・赤卒(あかやんま)・紺礬(かねつけとんぼう)・銮蟲(く つわむし)・

竃馬(いとど)・𧑉螽(いなご)・[虫舂]螓?(はたは

た)・蓑蟲(みのむし)・蝸牛(ででむし)・蝌蚪(がへるこ)・蝦蟆(ひきがへる)・百足(おさむし)・蚯蚓(みみづ)・蜈蚣(むかで)・蚰蜒(げぢげぢ)・蠐螬(きりうじ)・蜘蛛・水蚤(とびむし)・蠼螋(はさみむし)・蚇蠖(しゃくとりむし)・滑蟲(あぶらむし)・蛜蝛(おめむし)・

守宮(い もり)・壁虎(やもり)・蜥蜴(とかげ)・衣魚(しみ)・孑孑(ぼうふら)・芋蜴(いもむし)・蛞蝓(なめくじり)・蛅蟖(けむし)・水馬(しほうり)・豉蟲(まひまひむし)・螵蛸(おほぢがふぐり)・

木虱(だに)・蛙(かはづ)・蛬(きりぎりす)・蝮・䖹虫(くめむし[こめむし])・糞蛆(くそむし)・ 螢・蛻(もぬけ)・甲(かう)

【鱗魚門(りんぎょもん)】 ※図15

龍・螭(あまりゃう)・蛟(みつち)・魚虎(しゃちほこ)・鰐(わに)・鯨・鯛・鮫・鮪(しび)・䱱(さ んせう)・

鮏(をさけ)・鱸・鰹・鱪(しいら)・鯖・鰈(かれ)・鰷(せいこ)・鰺・鰶(びうを)・鱅(このしろ)・鮸(くら)・鯔(ぼら)・魳(かます)・鱈(たら)・鱣(ふか)・鱒(ます)・魥[魬](はまち)・鰣(えそ)・鱵(さより)・鰤・鯡(にしん)・鱝(あかゑ)・鰛(いはし)・鯒(こち)・鯊(はぜ)・鱧(はも)・鰧(おこじ)・[魚局](はす)・鯄(かながしら)・

馬鮫(さはら)・青箭(さごし)・鮟鱇・鱠殘魚(きすご)・金海鼠(きんこ)・鮎(あい)・鯉・鮒・鯰・鰌(どじゃう)・河豚・鱺[魚盈](うなぎ)・水母(くらげ)・海鼠(なまこ)・烏賊・章魚(たこ)・鯣(するめ)・蝦・鰝(いせゑび)・醤蝦(あみ)・望潮魚(いいたこ)・矢幹魚(やがらいを)・海馬(あざのむし)・海牛(ばぬうを)・鱲子(からすみ)・鰊鯑(かづのこ)・鱗・腮・鰭

【樹竹門(じゅちくもん)】

松・檜・柏・杦(すぎ)・柀(まき)・檉(むろ)・楮(かぢ)・

櫟(く ぬぎ)・桑・桐・

樗(おほ ち)・㯃(うるし)・檗(きはだ)・楓(かへで)・椋・柳・梔(くちなし)・槿(むくげ)・桜・柊(ひいらぎ)・樫・桂・棘(いばら)・楠・栂(とが)・樅(もみ)・槐(ゑんじゅ)・梓・紫檀・黒檀・栴檀(せんだ ん)・伽羅(きゃら)・鉄刀木(たがやさん)・扶桑木(ふさうぼく)・圓柏(いぶき)・厚朴(ほうのき)・木蘭(もくらん)・辛夷(しでこぶし)・海棠(かいどう)・紫陽(あぢさい)・花櫚(くはりん)・輪團(てまりばな)・楊櫨(うつぎ)・躑躅(つつじ)・五加(うこぎ)・枸杞(くこ)・石南(しゃくなげ)・合歓(ねふのき)・椶櫚(しゅろ)・楡・柘(つげ)・槻(けやき)・[米→木?糒](ぬ るで)・

椿・茶山花(さ ざんか)・

沈丁花(ぢんて うげ)・

皀莢(さいかち)・木犀(もくせい)・蘇鉄(そでつ)・衛矛(にしきぎ)・木槵(つぶのき)・南燭(なんてん)・蜀漆(くさぎ)・女貞(ねづもち)・薜茘(まさきのがつら)・杜鵑花(さつき)・櫁(しきみ)・椹(さはら)・賢木(さかき)・接骨(にはとこ)・寄生(やどりぎ)・株・根・幹・枝・

梢・柴・薪・竹・篁

【艸花門(さうくはもん)】

牡丹・芍薬・他偸(ゑびね)・蘭・葵(あふひ)・菊・蓮(はちす)・藤・百合・巻丹(おにゆり)・山丹(ひめゆり)・麗春(ひめけし)・鶏頭・龍膽(りんたう)・秋葵(とろろばな)・萱草(わすれぐさ)・射干(ひあふぎ)・錦葵(ぜにあふひ)・芙蓉・薏似(じゅずだま)・薔薇(しゃうび)・馬蘭(ばらん)・杜若(かきつばた)・桔梗・菖蒲(あやめ)・棣棠(やまぶき)・石斛(せきこく)・旋覆(をくるま)・烏頭(とりかぶと)・鴟尾(いちはつ)・芭蕉(ばせを)・石荷(ゆきのした)・牽牛(あさがほ)・鼓子(ひるがほ)・石竹(せきちく)・瞿麦(なでしこ)・水仙・玉簪(ぎぼうし)・鴨跖(つゆくさ)・杜衡(つはぶき)・酸醤(ほうづき)・石葦(ひとつば)・馬勃(おにふすべ)・鼡麹(みそはぎ)・紅花(べにのはな)・蒼木(さうもく)・防風(ばうふう)・苦参(くらら)・紫蘇(しそ)・木賊(とくさ)・麦門冬(ばくもんどう)・天南星(てんなんせい)・薄(すすき)・蓼(たで)・芡(みづぶき)・蒲(がま)・芦(あし)・

菰(まくも)・萍(うきくさ)・蓋(かりやす)・菅(すげ)・蓬(よもぎ)・葛(くず)・茅(かや)・萩・荻・茜(あかね)・藍・藺(ゐ)・苔・菫・藻(も)・忍冬(にんどう)・茴香(ういきゃう)・車前(しゃぜん)・螵[螺]厴(まめつる)・番椒(とうがらし)・酢漿(かたばみ)・蒲公英(たんぼぼ)・鳳仙花(ほうせんか)・萆薢(ところ)・玉柏(まんねんぐさ)・石帆(うみまつ)・葩(はなびら)・苞(つぼみ)・蔓(つる)・茎(くき)・蕊(しべ)

【果蓏門(くはくはもん)】 ※図16

梅(むめ)・桃・李・梨・棗(なつめ)・栗・椎・榧(かや)・柚(ゆう)・橘・杏子・乳甘(くねんぼ)・金柑・蜜柑・銀杏(ぎんなん)・来禽(りんご)・

柹(かき)・橙(だいだい)・菱(ひし)・苺(いちご)・榛(はしはみ)・楊梅(やまもも)・胡頽(ぐみ)・胡桃(くるみ)・榲桲(まるめろ)・木瓜(ぼけ)・山椒(さんせう)・胡椒(こせう)・石榴(ざくろ)・枇杷(びは)・苦瓜(つるれいし)・龍眼(りうがん)・慈姑(しろくはゐ)・烏芋(くろくはゐ)・甜瓜(まくはうり)・西瓜・甘黍(さとうだけ)・枳椇(けんぼなし)・香椽(ぶしゅかん)

【菜蔬門(さいそもん)】

菜菔(だいこん)・蕪菁(かぶらな)・胡蔔(にんじん)・牛蒡・菠薐(はうれんさう)・蘩蔞(はこべ)・苣(ちさ)・芹・薺(なづな)・ひゆ(莧)・蕗・藜(あかざ)・蕨・葱(ねぶか)・韮(にら)・蒜(にんにく)・朝葱(あさつき)・芋魁(からいも)・薯蕷(やまのいも)・山葵・蘘荷(みゃうが)・獨活(うど)・冬瓜(かもうり)・越瓜(しろうり)・胡瓜(きうり)・和布(わかめ)・瓢箪・南瓜(なんきん)・松蕈(まつたけ)・椎蕈(しいたけ)・革蕈(かうたけ)・石耳(いはたけ)・木耳(きくらげ)・蓴菜・心太(ところてん)・海帯(あらめ)・昆布・鹿角菜(ひじき)・物脊菜(ぜんま

い)・茄子(なすび)・芥子(からし)・生姜・蒟蒻・藻菜(あまのり)・苔菜(あをのり)・土筆・松露(しゃうろ)・蘿菌(しめぢ)

【米穀門(べいこくもん)】

粳(うるち)・糯(もち)・粟(あは)・黍(きび)・稗(ひへ)・麦・麻・豆・小豆(あづき)・豇豆(ささげ)・豌豆(ゑんどう)・緑豆(ぶんどう)・蕎麦・蘇豆(いんげんまめ)・胡麻・罌粟(けし)・蚕豆(そらまめ)・刀豆(なたまめ)・蜀黍(たうきび)・玉黍(なんばんきび)・莢豆(さやまめ)・穂(ほ)・藁・穀(もみ)・稈(すべ)・䄮(ひ つち)

【食類門(しょくるいもん)】

飯・餅・粽(ちまき)・粥・酒・塩(しほ)・酢・糟(かす)・麹(かうじ)・𥽜[破精](はぜ)・飴・麩(ふ)・[強飯](こはめ し)・

餌(だ んご)・餡・糄(やきごめ)・醴(あまざけ)・(しろざけ)・鮓(すし)・膾(なます)・汁・醤(ひしほ)・果(くだもの)・肴(さかな)・索麪(さうめん)・温飩(うどん)・糗糧(はつたい)・羊羹(ようかん)・饅頭(まんぢう)・煎餅(せんべい)・砂糖・牛皮(ぎうひ)・美醂(もりん)・焼酎(せうちう)・味噌・醤油(しゃうゆう)・納豆・煮染(にしめ)・漬物・甘(あまし)・辛(からし)・苦(にがし)・酸(すし)・しほからし(鹹)

【器財門(きざいもん)】 ※図17

屏風(びゃうぶ)・椅子・床几(しゃ

うぎ)・曲彔(きょくろく)・戸棚・押入(おしいれ)・彿壇・箪笥・長持・葛籠(つづら)・挾箱(はさみばこ)・障子(しゃうじ)・戸・襖・枕・臺(だい)・行器(ほかい)・行燈(あんどう)・提燈(てうちん)・弓・矢・刀・劔・鎗・文鎮・脇息(けうそく)・楊弓(やうきう)・椀・盃(さかづき)・盆・皿・鉢・折敷(をしき)・弁當・食籠(じきろう)・

提重(さ げぢう)・飯櫃(めしびつ)・茶瓶(ちゃびん)・茶碗・鑵子(くはんす)・銚子(てうし)・鍋・釜・桶・樽・盥(たらひ)・硯・筆・墨・紙・箸・

楊枝(や うじ)・燭臺(しょくだい)・香爐(かうろ)・杓子・薬鑵(やくはん)・鉉鐺(つりなべ)・卓(しょく)・鼓(つづみ)・琴・笛・笙(しゃう)・篳篥(ひちりき)・琵琶(びは)・太鼓・羯鼓(かっこ)・三絃(さみせん)・胡弓(こきう)・尺八・碁盤・将棊()・雙六(すごろく)・蹴鞠(しうきく)・花瓶(くはびん)・水滴(みづいれ)・筆架(ふでもたせ)・書籍(しょじゃく)・繪像(ゑぞう)・掛軸(かけぢく)・冊子(さうし)・色紙・短冊・畳紙(たたふがみ)・脇指(わきざし)・太刀(たち)・長刀(なぎなた)・鋤(すき)・鍬(くわ)・鑿(のみ)・鋸(のこぎり)・錐(きり)・斧(をの)・釿(てをの)・鎌(かま)・鉋(かんな)・鐉(かけがね)・錠(ぢゃう)・鍵・網・綱・縄(なは)・挽鉢(ひきばち)・擂盆(すりばち)・擂木(すりこぎ)・竿(さほ)・傘(からかさ)・笠(かさ)・杖(つゑ)・鞭(ぶち)・鉄槌(かなづち)・鉄炮(てつほう)・釣瓶・火印(やきかね)・印

判(いんはん)・

水漉(み づこし)・篩(ふるひ)・櫛・鏡・楾(はんざう)・秤・刷毛・水嚢(すいのう)・天秤・分銅(ふんどう)・釐等(りんとう)・眼鏡(めがね)・暦・帳(ちゃう)・札(ふだ)・錡(けぬき)・鋏(はさみ)・梯(はしご)・團(うちは)・扇(あふぎ)・規(ぶんまはし)・矩(さしがね)・鎧・兜・轡(くつは)・鞍(くら)・鐙(あぶみ)・障泥(あほり)・具足・刺刀(あひくち)・剃刀(かみそり)・庖丁・魚盤(すないた)・菜刀(ながたな)・風鑪(ふろ)・錫子(すず)・瓶子(へいし)・徳利(とくり)・土器(かはらけ)・羽帚(ははうき)・炭斗(すみとり)・茶筅(ちゃせん)・算盤・拂子(ほっす)・如意・机・尺(さし)・鈴(すず)・鍾(つりがね)・鉦(たたきがね)・風鐸(ほうちゃく)・燈籠(とうろ)・爪杖(まごのて)・輿(こし)・車・輦(てぐるま)・轅(ながへ)・輪(わ)・舩・帆・苫(とま)・櫨(ろ)・拐(かい)・筏(いかだ)・碇・棒(ほう)・権[朸](あふこ)・杷(さらへ)・畚(ふご)・籠(かご)・機(はた)・

杼(ひ)・筬(おさ)・筟(くだ)・篗(わく)・砧(きぬた)・楔(くさび)・簾(すだれ)・轆轤(ろくろ)・時計・漏斗(じゃうご)・升・臼・杵・箕(み)・甑(こしき)・薬研(やげん)・錫杖(しゃくぢゃう)・木魚・額(がく)・聯(れん)・蓋(ふた)・鎹(かすがい)・鏝(こて)・鑢(やすり)・鑕(かなしき)・橛(くい)・鎖(くさり)・棺(ひつき)・木梃(てこ)・数珠・位牌・簡版(かんばん)・天蓋(てんがい)・獨鈷(どくこ)・印籠(いんろう)・飯籬(いかき)・土堝(ほうろく)・刷匙(せっかい)・蒸籠(せいろう)・度格(ぜんだな)・火斗(ひのし)・火燧(ひうち)・火箸(ひばし)・十王(じうわう)・煙管(きせる)・抽匣(ひきだし)・吹筒(ひふきたけ)・自在・間鐺(まなべ)・文匣(ぶんかう)・状筥(じゃうばこ)・見臺(けんだい)・笈(おひ)・簀(す)・箆(へら)・苞(つと)・壷・甕(もたい)・鉤(かぎ)・鬮(くじ)・鼎(かなへ)・笄(かんざし)・揥枝(かうがい)・破子(わりご)・ささえ(偏提)・皮篭(かはご)・人形(にんぎゃう)・雛形(ひながた)・香合(かうばこ)・墨斗(すみつぼ)・猪口(ちょく)・定木(ぢゃうぎ)・柝木(ひゃうしぎ)・斗格(ますかけ)・榧(へぎ)・鎔(いがた)・瓦(つみ)・串・的・雪洞(ぼんぼり)・衣桁(いかう)・土産(みやげ)・荷物・虎子(まる)・溲瓶(しゅびん)

★

【吉書始要語(かきぞめえうご)】 ※図18

〇二字の分

陽和(やうくは)・探春(はるをたづる)・東風(とうふう)・和気(くはき)・祥雲(しゃううん)・春光(しゅんくわう)・静風(せうふう)・鶯花(おうくは)・芳辰(はうしん)・花開(はなひらく)・柳絲(りうし)・芳景(はうけい)・春色(しゅんしょく)・乗春(はるにじょうず)・賞春(はるをしゃうす)

〇三字の分

山着色(やまいろをつく)・梅綻玉(むめたまをほころぶ)・風光媚(ふうくはうこぶ)・柳眠風邪(やなぎかぜにねふる)・倉庚鳴(さうかうなく)・花酔露(はなつゆにゑふ)・催黄鳥(くわうちゃうもよほす)・萬物生(ばんぶつしょうず)・艸色濃(さうしょくこまやか)・夕陽遲(せきやうおそし)・高低緑(かうていみどり也)・楊柳月(やうりうのつき)・山色淡(さんしょくあはし)・遊蓬莱(はうらいにあそぶ)・亀靏寿(きくわくのじゅ)・花源酔(くはげんにゑふ)・花間琴(くはかんのこと)・南山寿(なんざんのじゅ)・介景福(けいふくをたすく)

〇三字の分

万寿無疆(まんじゅかぎりなし)・溪辺鴬聲(けいへんのほうせい)・花底吟詩(くはていにしをぎんす)・柳帯高風(やなぎこうふうをおぶ)・天下太 平・花鳥風月・百緑是遒(ひゃくろくここにあつまる)・坐以待旦(ざしてもってあさをまつ)・鳴風在林(めいふうはやしにあり)・和気致祥(くはきさいはいをいたす)・万世永頼(ばんせいながくたよる)・吉祥受福(きっしゃうさいはひをうく)

〇五字の分

新春萬物同(しんしゅんばんぶつおなじ)・大陽升朝霞(たいようちゃうかにのぼる)・仙雲擁寿山(せんうんじゅざんをようす)・安分以養福(ぶんをやすんじてもってさいはひをやしなふ)・春風柳上帰(しゅんぷうりうじょうにかへる)・

鶯花答舜絃(おうくはしゅんげんにこたふ)・

永保無疆寿(ながくぶきゃうのじゅをたもつ)・

尋梅踏雪回(むめをたづねゆきをふんでかへる)・亀靏年寿齊(きくわくねんじゅひとし)・花間鳥自啼(くはかんとりおのづからなく)

〇七字の分

嘉辰令月欽無極(かしんれいげつよろこびきはまりなし)・万歳千秋楽未央(はんぜいせんしうたのしみいまだなかばならず)・長生殿裏春秋冨(ちゃうせいでんのうちにはしゅんじうとめり)・不老門前日月遲(ふらうもんのまへにはじつげつおそし)

君が代は千代に八千代にさざれ石のいはほとなりてこけのむすまで

萬代(よろづよ)とみかさの山ぞよばふなるあまがしたこそたのしかるらし

★

【七夕席書要語(たなばたせきがきえうご)】 ※図19

〇二字の分

七夕(しつせき)・巧夕(こうせき)・乞巧(きっこう)・穿針(はりをうがつ)・針線(しんせん)・曝衣(ころもをさらす)・牽牛(けんぎう)・織女(しょくぢょ)・牛女(ぎうぢょ)・雙星(そうせい)・銀漢(ぎんかん)・絳河(かうか)・烏鵲(うじゃく)・鵲飛(かささぎとぶ)・星橋(せいきゃう)・斜漢(しゃかん)

〇三字の分

渡明河(めいかをわたる)・鵲填河(かささぎかはをうづむ)・河如練(かはねりのごとし)・天上疋(てんじゃうのひつ)・作佳期(かきをなす)・渡鵲橋(じゃくきゃうをわたる)・後會遙(こうくわいはるか也)・拝九霄(きうせうをはいす)・乞巧楼(きっこうのろう)・曝衣樓(ばくいのろう)・此宵期(こよひのき)

〇四字の分

以文會友(ぶんもってともとくわいす)・吐章陳文(しゃうょはきぶんをつらぬ)・斐然成章(ひぜんあやをなす)・琴瑟友之(きんしつこれともとす)・楽酒今夕(さけをこんせきにたのしむ)・但有清風(ただせいふうあり)・桐葉無聲(とうえふこゑなし)・

含芬吐芳(ふんをほうをはく)・

嘉言孔彰(かげんはなはだあきら也)・

式歌 且舞(もってうたひかつまふ)

〇五字の分

頼絲竹陶寫(しちくによってとうしゃす)・脩竹涼風至(しうちくれいふういたる)・琴樽俗事稀(きんそんぞくじまれ也)・琴酒俗塵疎(きんしゅぞくぢんそ也)・涼風入管絃(れいふうくはんげんいる)・詩を吟じて二星に奉ず(しをぎんじてじせいにほうず)・

織女逐星移(しょくじょほしをおふてうつる)・

羅袖捧金盤(らしうきんばんをささぐ)

〇七字の分

憶得少年長乞巧(おもひえるせうねんながくきっこうせんことを)・

竹竿頭上願糸多(ちくかんとうしゃうにぐはんしおほし)・露應別涙珠空落(つゆはわかれのなんだなるべしたまむなしくおつる)・雲是残粧髻未成(くもはこれざんそうもとどりいまだならず)・

風従昨夜聲弥怨(かぜはさくやよりこゑいよいようらみ)・露及明朝涙不禁(つゆはみゃうちゃうにおよんでなんだきんぜず)・去衣曳波霞應濕(きょいなみをひいてかすみうるほふべし)・

行燭浸流月欲消(かうしょくながれにひたしてつききへむとほっす)

天の川とをきわたりにあらねども君がつなで[綱手]は年にこそまて

一(ひと)とせに一夜(ひとよ)とおもへどたなばたのあひ見む秋のかぎりなきかな

年ごとにあふとはすれど七夕のぬる夜のかずぞすくなかりける

としにまつならひにつらき天の河あふせはちかきわたりなれども

天の川あふせはしばしよどむともながれてふかき契りなりけり

七夕のいをはたごろも[五百機衣]かさねても秋のひと夜を何契るらん

袖ひちて我手にむすぶ水の面(おも)にあまつ星合(ほしあひ)の空を見るかな

竹の葉にあさ引く糸や七夕のひとまのふしのみだれなるらん

七夕の天のかはらのいは枕かはし[交はし]もはてずあけぬ此夜は

天の河あふぎのかぜに霧はれて空すみわたるかささぎの橋

いかばかり身にしみぬらん七夕のつままつよひの天の川かぜ

織姫のあまの羽ごろもうちかさねぬる夜涼しき秋風ぞふく

一(ひ

と)とせのすぎつるよりも七夕のこよひをいかにあかしかぬらん

渡し守はや舩よせよ一とせにふたたびきます君ならなくに

天津風なをふきとめよ七夕のあくるわかれの雲のかよひぢ

たまきかな秋のひと夜を待えてもあくるほどなき星合のそら

いとどしく露けかるらん七夕の寐ぬ夜にあくるあまの羽ごろも

あけゆけば河瀬のなみの立かへりまた袖ぬらすあまの羽ごろも

天の川こころをくみておもふにも袖こそぬるれあかつきの空

七夕のいをはたごろもまれにきて重ねもあへぬつまや恨みん

天の川あふほどなくてかへるらん浅瀬ふむまに小夜ふけにけり

彦星のつままちえてやはらふらん塵つもりにし常夏のはな

幾秋かかきながしても手向(たむけ)けん水かけ草(ぐさ)のつゆの玉づさ

けふはよも雨はさはらじ[障らじ]かささぎの橋よりかよふ星合のそら

おく露にあさひく糸ををり姫のかざしの玉の緒にやかさまし

天の川あさせしら波ふくる夜を恨みてわたるかささぎのはし

天の河とわたる[門渡る]ふねの梶の葉にいく秋かきつつゆの玉づさ

鳥の音(ね)もこころあらなんほし合の河まのせきのとあけたくもうし

ふけゆけば月もいりなん宵のまにはやこぎわたせ天の川ふね

あひみても猶(なを)ゆくすゑのちぎりをや結びかさぬる七夕の糸

天の川まだはつ秋のみじか夜をなど七夕の契りそめけん

天の河とわたるふねにひく綱のこころながくも歿(たえ)ふ中かな

★

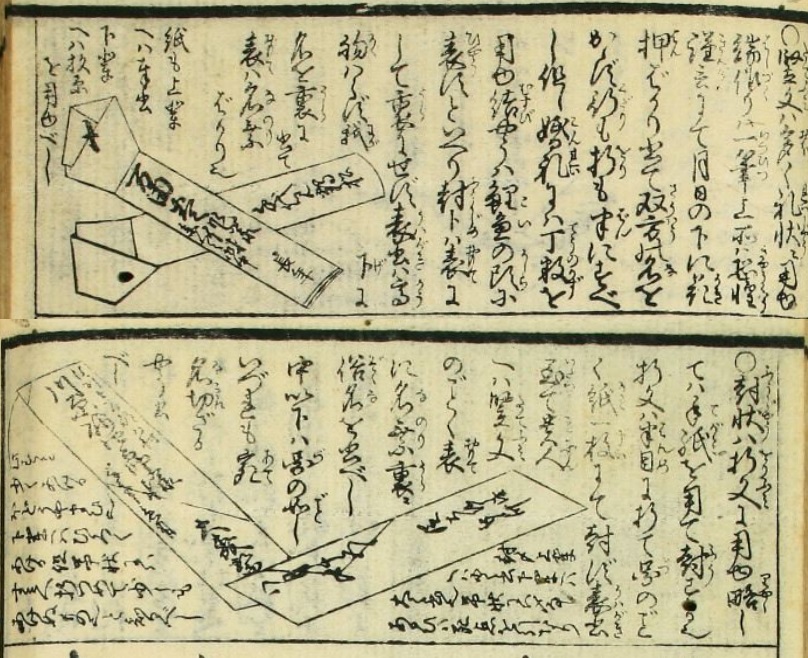

【初心書札式法(しょしんしょさつしきほふ)】 ※図20

〇書状認(したた)むる寸法の事。先[まづ]紙の端(はし)より一筆の書出し迠の間(あいだ)と、恐惶より月日迠の間と、月日より奥(おく)紙の端迠の間との三所いづれも三寸六分[11cm]づつ。是を三所六々[三十六]の矩(かね)とい ふ。

ふ。

但し横文(よこふみ)なれば月日と宛名との間、三寸六分にして奥紙のあまりは定刻(さだめ)なし。

是、古来の大法なり。然(しかれ)ども料紙(りゃうし)にも大小あり、文言(もんごん)にも長短あれば強(しい)て拘(かかは)りがたしと思へども、大畧(あらまし)此心得を以て取合(とりあひ)よくしたたむべし・

〇沓冠(くつかふり)のあけやうは、上一寸なれば下五分、上二寸なれば下一寸、あくかと心得べし。

〇墨継(すみつぎ)は初めの行(くだり)墨 こく、書出し二行(ぎゃう)め は枯筆(かれふで)にてう すく、三行め墨を注ぎ四行め枯筆にり。

但し行の中にて墨をつぐに隣の行の墨継と双(なら)ばぬやうにすべし。然ども貴人の御名などは必(かならず)墨を継で出べし。是敬(うやま)つて更(あらた)むる心也。

〇書つづけて沓(くつ)より冠(かふり)へ書きらぬ[書き収められぬ]ものは、神仏國郡(くにこほり)郷村(さとむら)人名苗字等すべて鳥獣魚器財類(とりけものうをうつはものるい)に

いたるまで一切物の名、或は「て」「に」「は」のかな是皆書きる[書き切り離す]事をきらふ也。

又、下に御と書きて上に扇子などと書、下に奉存と書て上に候とかく類かたくすべからず。

〇猶々書(なをなをがき)は上輩にはせぬ事なり。同輩以下に用ゆ。

本文に書残す用事か又は聊(いささか)の進物(しんもつ)等は卑下の心にて書くこと也。

いづれも本文より二字ばかり下げて三行に書くべし。文言長くば本行の間へ同じ通りに書入べし。

〇文字移りといふは口に我(わが)事ありて奥に貴人(きにん)の事を書く類(たぐひ)なり。

又は書中不吉の事など書て次に吉事(きちじ)を書くやうの事一切すべからず。

〇進物の事、主人貴人に奉(あぐ)る品は本文に書べし。端書(はしがき)にするは慮外(りょぐはい)也。

又、其品の物枚(ものかず)を書くには鯛(一ツ)、扇子(一箱)などと脇へよせて書くべし。

返書には鯛一ツ、扇子一箱本文並に下へ引つづけて書べし。

又、一折(をり)と書くときは物枚を書ぬ[かかぬ]ならひなり。

〇或(あるひは)といふ詞(ことば)、一ツは書ず必(かならず)二ツか三ツか書べきなり。

〇御と候の字は書中必用のものなり。真行草(しんぎゃうさう)にて上中下を分つ也。

但し初(はじめ)と終(をはり)に書く候の字は「候」「候」等の畧字 を用ゆべからず。文言中にても上輩へは正しく書く也。 ※図21

〇被遊は上輩、被成は同輩に用ゆる例なり。然るに先方(さきかた)をあがむるとて被為成(ゐさせられ)被為遊(あそばさせられ)などと書べからず。為(せ)の字を入て書は上様に限ると知るべし。

〇先方(さきかた)を指(さし)ていふに尊前(そんぜん)尊公(そんかう)などと書くは上輩也。

貴君(きくん)貴公様(きかうさま)などは其次なり。

尊丈(そんぢゃう)貴公(きかう)も敬ひなれども今俗(こんぞく)は又其次とす。

貴様(きさま)御自分(ごじぶん)御手前(おてまへ)御邊(ごへん)其御許(そのおんもと)足下(そくか)などを又其次とし、其許(そのもと)其方(そのはう)など家来等に用ゆと知るべし。

〇自分の称(とな)へ私義(わたくしぎ)などは上輩への書法也。拙者(せつしゃ)下拙(げせつ)野子(やし)小子(せうし)などは同輩へ書くべし。我等(われら)此方(このはう)我身(わがみ)などは下輩への詞(ことば)なり。

〇御(おん)と様(さま)とは共に敬(うやまひ)の字なれば心得違(たが)ひのなき様にすべし。

たとへば其元様其御元にてよし。然るを其御元様などと書はくだくだし。御尊父(ごそんぶ)御内室(ないしつ)御内宝(ないほう)御老母(らうぼ)御息女(そくぢょ)御愛子(あいし)等すべて様の字書くに及ばず。

又、上人(しゃ

うにん)先生(せんせい)大人(たいにん)等はいづれもあがめてゆふ詞なれば御も様も付べからず。

今俗、御上人様、御大人、先生様など書は甚(はなはだ)文盲也。口にてもいふべからず。

〇御座の字は先方の事に書て我事には書べからず。

たとへば無事に御座候、別條無(なく)御座候などは此方の事故(ゆゑ)、

無事に罷在(まかりあり)候、

別條無之(これなく)候などと書べし。

状の留(とめ)に如此(このごとく)御座候と書く人多し。是も如此候と書べし。

〇折文(をりぶみ)は成(なる)だけ表ばかりへ書合すべし。文言ながくて是非裏へ迴(まは)らば二言行迴すべし。上所(あげどころ)月日宛所(あてどころ)などばかりを迴すは甚(はなはだ)悪しと知るべし。

〇女中(ぢょちう)へ送る文は男子(おとこ)の文言をかなまじりにして書べし。尤(もっとも)耳なれたることばにて餘りかどかどしきはあしく、

さればとて、そもじ、くやし、ゆかしなつかしなどの女の詞、なれなれしき詞などは必(かならず)書べからず。

上所は[■]?我 名(わがな)も上をかな下 を真名に書べし。

〇月日は本文より一字下げて書くべし。

〇月の異名(いみゃう)は同輩以下心やすき方に用ゆべし。上輩へは書べからず。

但し祝儀状等には下輩にても書べからず。

〇我名(わがな)は上所と月日との間に書くべし。

〇花押(かきはん)は名乗(なのり)とも正(ただし)く書べし。分りがたきは無礼也。

貴人へは沓通(くつどふ)りより一畫(いっかく)下るくらゐに小(ちひさ)く書べし。

同輩は沓通り、下輩は沓通よりあげて名乗判(なのりはん)とも太く居(すゆ)るなり。

一説に名乗の上の一字を書て下の一字を畧すといふは名乗の母字(ははじ)を

花押に作りたるものなればなり。

花押の字替らば名乗は二字とも書くもの也と心得べし。

〇宛所(あてどころ)上輩は月日より一字上り、中輩は同じ通り、下輩は下ると知るべし。

〇染紙(そめがみ)は心易(こころやす)き方には用てくるしからず。貴(たふと)き方へは無礼なり。用ゆべからず。

但し是は今の半切紙(はんきりがみ)の製(せい)にて、天紅(てんべに)打出(うちだ)し色摺絵(いろすりゑ)半切(はんぎり)等いづれも勝手向(かってむき)にて式の品にはあらず。手紙をいふべきものなり。

〇今の手紙といふは糊付(のりづけ)とて紐封より転じたるもの也。古礼(これい)の紐封は内封(ないふう)とて、奉書(ほうしょ)杦原等の紙を折文のごとく二ツに折て切(きり)はなし又、其半分を二ツに切り長き半枚(はんまい)に事を書き、小き方一ツに紐を付、巻封にして其上を残る小紙にて包み、上下を折て表に名を記せし也。

此紐付の紙を礼紙(らいし)といひて、本文に書残せし事あらば是に書し也。

今は此上包(うはづつみ)絶(たえ)て、内の紐封を本紙に兼(かね)て端を細く切り、上五六分残して其紐を切すて、裏の方へ迴して糊を付るゆへ、切封とも糊付ともいふ。即ち(すなはち)手紙の事也。

〇遠国(ゑんごく)へ遣(つかは)す手紙は上封(うはふう)を用ゆるゆへ、状の奥に双方の名を書也。

上封を用ひざる状は奥に月日ばかり書て奥より巻封にして表に双方の名を書べし。

奥に月日宛名を書て口より巻封にするは逆にして吊状(とむらひじゃう)に用

ゆ。常には嫌ふなり。

〇口に口上(こうじゃう)口演(こうゑん)口章(こうしゃう)舌代(ぜつだい)などと書て、其事をしたため遣(つかは)すは口上書といふ。

其時は奥に月日と年月と双方の名を記し只(ただ)巻(ま)くばかりにて糊を付ず、品により上包をするにも、紙一枚を竪に二ツに折りくるくると包み、上下を折て上に口上書と書べし。

〇寿物(お

くりもの)の状の事。

先方へ祝ひの品、病気みまひ、死人の家を遣(つかは)す物、其外上輩(じゃうはい)へ上る品はすべて態(わざ)と調(ととの)へておくるはづの物なれば、乍麁軽(そけいながら)進上の心もちにて認(したた)むべし。任到来(たうらいまかせ)などとは決(けっし)て書べからず。

暑寒の見まひ時の景物(けいぶつ)一寸(ちょと)したる挨拶等にはいづれも到来の意(こころ)にて書べし。

同返事は先方より此方のために贈られし品は厚く礼を述(のべ)て遣(つかは)すべし。

又、佛事等先方の志(こころざし)にて贈られしには先方の丁寧なるを褒(ほむ)る意(ゐ)にてしたたむべし。

又、少しの品を贈られたるに千万有難(せんばんありがたく)御礼難申尽([まうし]つくしがたく)などと書は甚(はなはだ)尾籠(びろう)なり。

只能(ただよく)其品と時宜に應(おう)じて勘辨(かんべん)あるべきなり。

〇闕字の事。

高貴の御事を書くには一時明(あけ)て書く。是を一字闕(けつ)といふ。上の仰(おほせ)と御所の名等を書入る時も亦同じ。

すべて其品により二字闕(けつ)三字闕とて闕字多きほど敬ひ也。

至極(しごく)貴人(きにん)の御名を指(さし)て書くには一行闕(いちぎゃうけつ)とて、今既(いますでに)書来(きた)る一行を其ままおきて次の行の冠(かふり)へ上て書く也。

又、天子の尊号(そんがう)神号(しんがう)等は惣行の冠(かふり)より一字上へ引出して書く也。これを平出(へいしゅつ)といふ。最上の尊敬なり。

〇婚礼(こんれい)悦(よろこび)状は竪文(たてぶみ)なり。

墨濃く黒くかすらざるやう行長(ぎゃうなが)に書べし。

文言は八行十行丁(てう)に書合すべし。半(はん)に書べからず。

追々(おひおひ)重畳(ちゃうでう)弥(いよいよ)猶々(なほなほ)等すべて重ね字書べからず。

去(さ)る、帰(かへ)る、除(の)く等の聲ある字を忌憚(いみはばか)るべし。

上所も恐惶謹言(きゃうくはうきんげん)と書べし。下輩なりとも恐々謹言とは書べからず。

又、遠国へ遣す欽状(よろこびじゃう)は折文(をりふみ)を用ゆべし。其時は裏へ迴(まは)らぬやう表寸分(おもてすんぶん)に書合すべし。これはかへすといふ心にて嫌ふことなり。

〇竪文(たてぶみ)は多く礼状に用ゆ。端作(はしづく)りは一筆、上所は恐惶謹言(きゃうくはうきんげん)にて、月日の下に花押(かきはん)ばかり書て双方の名をかかず、行(くだり)も折(をり)も半(ばん)にすべし。但し婚礼には丁数(てうのかず)を用ゆ。

結(むすび)やうは鯉魚(こい)の頭(かしら)に表(ひゃう)すといへり。

封〆(ふうじめ)は表にして裏にせず。

表書(おもてがき)は高下(かうげ)に拘(かか)はらず、我名を裏に書て表は名乗ばかり也。

紙も上輩へは奉書、下輩へは杦原を用ゆべし。

〇封状(ふうじゃう)は折文(をりふみ)に用ゆ。略しては手紙を用て封する也。

折文は半目(はんめ)に折て図のごとく紙一枚にて封ず。 ※図22 (封〆上輩へは小く書、下輩へは大く書也。弔状には〆なし。あるひは死点を引くなり。)

表書(おもてがき)至(いたっ)て貴人へは竪文(たてぶみ)のごとく表に名乗、裏に俗名(ぞくな)を書べし。

いづれも宛名切(きれ)ざるやう書べし。

中以下は図のごとし。 ※図22 (此わざと少々あけるほどうやまむ也。下輩へはひろくあけ る。但弔状にはすみへ折つめて少しもあけぬもの也と知るべし。)

〇吊状(とむらひじゃう)には端作(はしつくり)なくして不幸の人の名を書出し、二行目に四字かすりとて枯筆(かれふで)にて四字書て、全体経文書(きゃうもんがき)とていづれにも墨継の見えぬやう薄く書也。

是等の事は常には用ひず吊状にかぎると知るべし。

猶々(なをなを)又々追而(おって)頓而(やがて)弥(いよいよ)等の字書べからず。

書留(どめ)恐惶謹言も墨を染(そめ)ず枯筆にて書、宛所に脇付なし。竪文折文とも口より奥へ巻く也。

封状は一度に紙を折り包むべし。糊ばかりにて封〆なし。若(もし)付るときは死点(してん)とて如此[このごとく]引くべし。

遠国等にて外の用事ありとも弔状には書べからず。

別紙に書て遣すべし。

弔状には返書はせざるもの也。但し遠方飛脚便(ゑんはうひきゃくたより)ならば返書すべし。返書には封目(ふうじめ)〆常のごとし。

〇端作(はしづく)りは真行草(しんぎゃうさう)を以て高下(かうげ)を分(わか)つ。

但し一の字長きは慮外(りょぐわい)。上輩へは軽く引くべし。

扨(さて)一の字と次の字との間(あい)は、其一の字の横ほどあけて書こと法也。

一筆も同じ心得なり。

※図23 (一筆奉啓上候・一筆啓上 仕候・一筆致啓上候・一筆致啓達候・一書令啓候・一書申入候)

返書の端作(はしづくり)て同く真行草にて差別あるなり。

※図23 (御書奉拝見候・尊書所拝 見仕候・貴札致拝見候・貴墨致拝誦候・御状令披見候・御状披閲申候)

〇上所(あげどころ)の事。

昔は宛名の上に謹上(きんじゃう)進上(しんじゃう)など書たるをいふ。今は此事絶(たえ)て恐惶の所を上所とす。

かならず墨を染(そめ)て濃く沓(くつ)と揃はぬやう二三字も上にて書留(とむ)べし。尤[もっとも]高下は書法(かきはう)にする也。

※図23 (恐惶謹言・恐惶謹言・恐 惶謹言・恐惶此言・恐々拝言・此言)

〇宛所(あてどころ)は古法みな殿付(どのづけ)なれども、今代は證文類(しょうもんるい)の外は皆、様付(さまづけ)となる。いづれも真行草(しんぎゃうさう)にて上中下を分(わか)つ。

但し殿の字を用ゆるに殿下(でんか)殿様(とのさま)などにさしつかへぬやう差略(さりゃく)して認(したた)むべきなり。

※図23 (殿×6・家来などへは「との」と書也。樣×6)

〇脇付、今通用する所、左のごとし。是も真行草(しんぎゃうさう)によって高下(かうげ)を分(わか)つと知るべし。

※図23 (参人々御中(まいるひとびとおんちう)×2・人々御中[ひとびとおんなか]×3・良日?×1)

同返書脇付左のごとし。

※図23 (参尊報・参貴報・貴酬・清報・御返事・返報)

〇封目(ふうじめ)の事。

封は封の草字、〆は卜(しむる)の畧なるべし。只下輩へは長く上輩へは短く引くべし。

〇病気見舞の状は病人の名(な)平愈(へいゆ)快気(くわいき)本復(ほんぶく)等の字は慥(たしか)に墨くろに書べし。

疵(きず)不快(ふくわい)病症(びゃうしゃう)等の字は淡(うす)くかすりて小(ちいさ)く書べし。

〇以上留(いじゃうどめ)は近代もっぱら手紙などに用ゆ。

是古礼(これい)になきことなれども今俗(ぞく)に従(したがっ)て上輩と表(おもて)だちたる書状に用ゆべし。其餘は不備(ふび)不一(ふいつ)不宣(ふせん)不具(ふぐ)などと書べし。

頓首(とんしゅ)などは中輩已上に認(したた)むべし。

〇連名(れんめう)の状の事。

先方の名は、口は上にて奥ほど下なり。此方の名は、口は下にて奥ほど上なり。

尤[もっとも]此方の連名は月日ゟ[より]内に一人、あとは月日の外(そと)に書べし。

同封(ふう)じて表書(うはがき)ょするには双方とも口ほど上り也。

扨、昔は名を裏に書き、名乗を表に書しによって表の口に書たる名乗の人の名を裏の奥に書也。

★

【書札時候案文(しょさつじかうあんぶん)】 ※ 図24

寒明(かんあき)ゟ正月廿日迠

時節餘寒強(つよく)御座候

同廿日ゟ晦日迠

時分柄(じぶんがら)餘寒之砌[みぎり]候處

二月朔日ゟ十五日迠

餘寒猶(なを)難退(しりぞきがたき)候處

同十五日ゟ晦日迠

追日(ついじつ)暖和(だんわ)相催(あひもようし)候

三月朔日ゟ十五日迠

時節春暖相成候

同十五日ゟ晦日迠

時分柄暖気相成候

四月朔日ゟ廿日迠

時候向暑(かうしょ)之砌御座候

同廿日ゟ晦日迠

気候薄暑(はくしょ)之節御座候

五月朔日ゟ十日迠

時節暑気(しょき)之砌候處

同十日ゟ晦日迠

時節暑気強(つよく)候所

六月朔日ゟ土用入日迠

時分柄暑気相募(つのり)候

土用入ゟ同明(あき)迠

大暑(た

いしょ)之砌御座候所

土用明ゟ七月廿日迠

時節残暑強候所

七月廿日ゟ晦日迠

残暑未退(いまだしりぞかず)候處

八月朔日ゟ十五日迠

追日秋冷相催候

同十五日ゟ晦日迠

気候秋冷之砌御座候

九月朔日ゟ十五日迠

時節冷気相成候

同十五日ゟ晦日迠

時分柄冷気相募候

十月朔日ゟ十日迠

時節向寒之砌候所

同十日ゟ晦日迠

時候寒冷之砌御座候

十一月朔日ゟ十五日迠

時分柄寒冷相増(まし)候所

同十五日ゟ晦日迠

寒気之節御座候所

十二月朔日ゟ寒入迠

時分柄寒気強候所

寒入ゟ寒明迠

時節甚寒(じんかん)御座候所

★

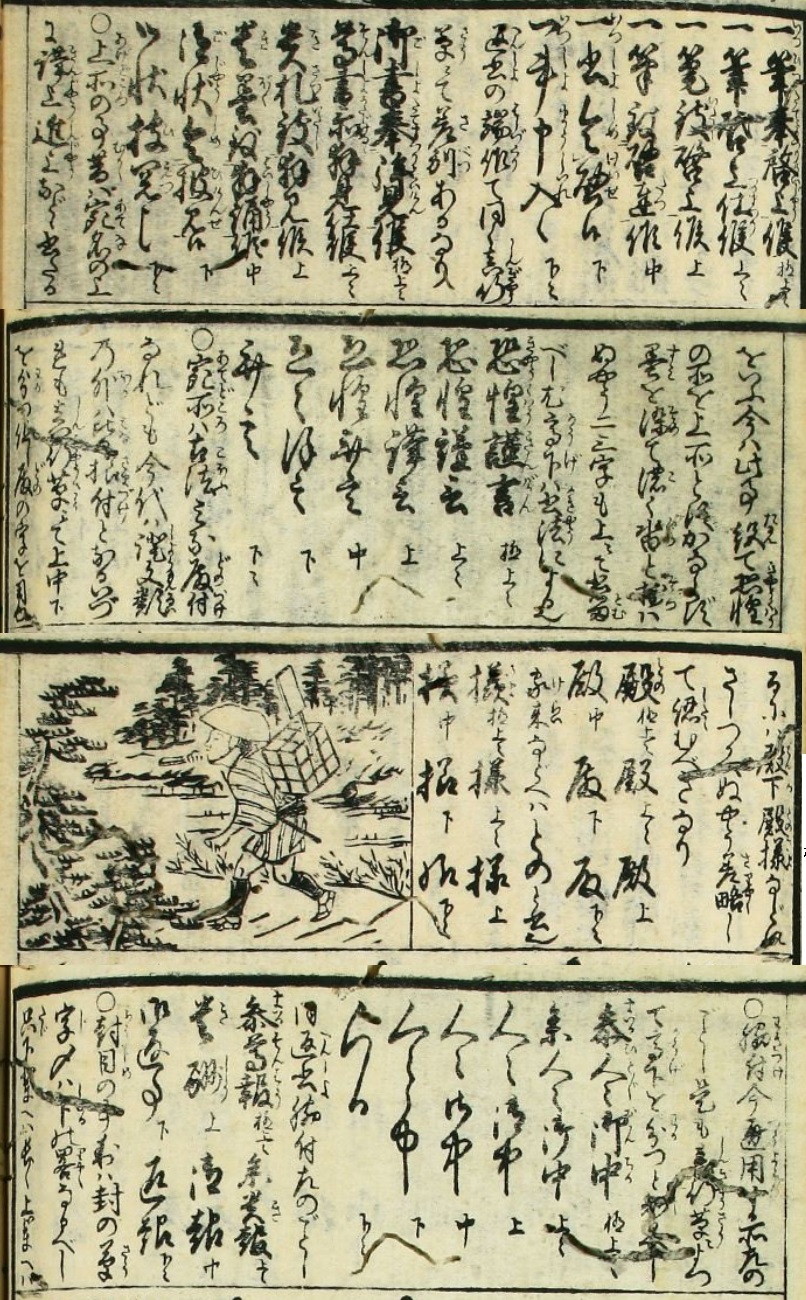

【目録書法式(もくろくしょほふしき)】

〇覚書(おぼへがき)は口に覚と書き、一(ひとつ)書をして物のしなを書なり。

婚礼の荷物又使者を遣すに、進物(しんもつ)数(かず)多く先方多人数の時は、誰様へは何、誰様へは何と書也。

竪(たつ)紙横(よこ)紙共に書留「已上」にして月日は書もあり書ざるもある也。

〇目録は口に目録と書べからず。一書(ひとつがき)もせずして只(ただ)其品を書て下に数を書ものなり。

訖度(きっと)したる規式(ぎしき)にはかならず目録を用ゆ。

上輩へは口に進上と書、同輩以下には書ざるなり。

書留は「已上」にして月日なく、下の隅(すみ)に此方の名ばかり認むる也。

但し結納(ゆひのふ)などには月日を書べし。

〇注文(ち

うもん)は口に注文と書べからず。只一書をして品を認め数は書ざる也。

〇進上書は高く上るほど敬ひなり。「以上」は下るほど敬ひなりと知るべし。

〇書留の事。竪紙には「已上」と書、横紙には「以上」の字を書べし。

〇目録の請取(うけとり)は、目録の紙二枚重ねある上をはなし、下の紙に先方の通(とふり)品書をして、次に請取の文言(もんごん)月日名判(なはん)等、常のごとし。

但し宛所は使者の名、此方は取次(とりつぎ)の名なり。

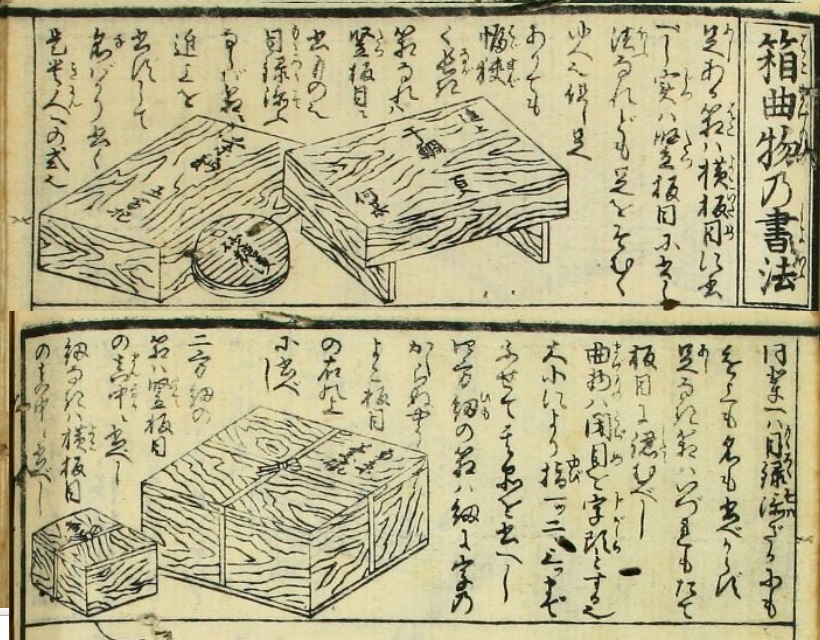

〇品の次第は諸説区々(まちまち)也。大概(たいがい)左の圖を示す。

※図25 (太刀折紙の式・別義の折 紙の式・常の折紙式・婚礼結納目録式)

※図25 (是は常の目録にて上貴人 への書方なり。・同く同輩への書方なり。)

★

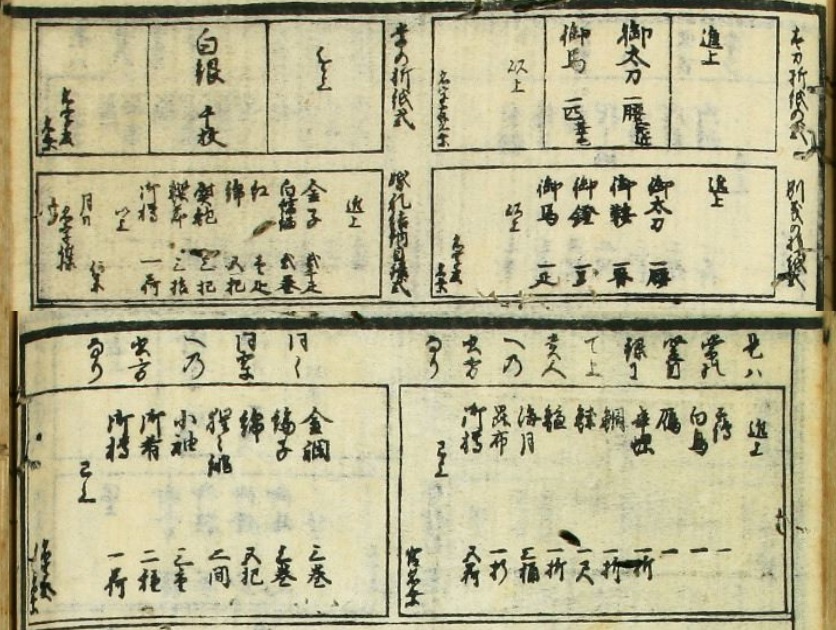

【箱曲物乃書法(はこまげもののしょほふ)】 ※図26

足ある箱は横板目(よこいため)に書べし。実は竪(たつ)板目に書し法なれども足をそむくゆへ也。

但し足ありても幅狭(せば)く長き箱なれば竪板目に書もの也。

目録添ふならば箱に進上を書ずして名ばかり書く。

是、貴人への式也。

同輩へは目録添(そは)ざるにも、進上も名も書べからず。足なき箱はいづれもたて板目に認むべし。

曲物(まげもの)は閉目(とぢめ)を字頭(じがしら)とする也。

大小により指一ツ二ツ三ツまでふせて其品を書べし。

四方紐の箱は紐に字のかからぬやうよこ板目の右の上に書入べし。

二方紐の箱は竪板目の真中(まんなか)に書べし。紐なきは横板目の真中に書べし。

★

【額絵馬乃書法(がくゑまのしょほふ)】

神前の額は竪板、佛前の横板に書べし。

但し是は平人(へいにん)の書法なり。宸翰のごときは其例にあらず。

又、人家の額、洒木(しゃれぼく[天日に曝された材木])などは大抵(たいてい)其形(かたち)に随(したが)ふ心持にて認むべし。

奥書(おくしょ)の額は家内いづれにても掛(かか)るといへども木地(きぢ)彫額(ほりがく)は檐(のき)に掛ると知るべし。

尤[もっとも]筆者の名印(ないん)はいづれも認むといへども神佛の額に必(かならず)認むべからず。

神号(しんがう)も行草(ぎゃうさう)を用ひず。筆画正(ただし)く書べきなり。

絵馬(ゑま)はもと祈願の者、神馬(じんめ)を牽(ひき)し古例にして、小身平人(せうしんへいにん)の輩(ともがら)は或は憚(はばか)り、或は力及(ちからおよ)ばざるにより是を絵に寫して奉納する也。ゆへに絵馬といふ。

然るに今は種々様々(しゅじゅさまざま)のものをも絵(ゑが)く也。

其絵、何にても前面(まへ)後面(うしろ)あり。其前面の方よりちらし書に、後面へむけて書もの也。

神前の絵馬には奉掛御寶前(ごほうぜんかけたてまつる)又は御廣前(ごくはうぜん)とも書也。

佛前なれば奉掛御宝殿(ごほうでん)と書く。

扨、立願(りうがん)には諸願成就祈所(しょぐはんじゃうじゅきしょ)と書、賽(かへりまうし)には所願(しょぐはん)成就皆令満足(かいりゃうまんぞく)と書也。

但し是は板狭(せば)ければ書ずともよし。只(ただ)奉掛御寶前ばかりを鴈行(がんぎゃう)に書べし。

尤[もっとも]絵面(ゑめん)によって左より右の方へ書ちらすこともあるなり。

年号月日も左右を論ぜず。絵の後(うしろ)の方に書、其下に願主(ぐはんしゅ)の名某(これがし)敬白(けいはく)と書べし。

因に云、絵馬は馬をゑがくこと本式なれども、八幡宮に鳩(はと)、天満宮に牛梅(うしむめ)、庚申堂に猿などを絵(ゑが)くは、其神佛に所縁(ゆかり)あれば可(か)なり。

今、専(もっぱら)武将力戦(ぶしゃうりきせん)の圖(づ)を絵(ゑがい)て、乱世の様形(ありさま)を神に示すはいかんぞや。

★

【歌書冊子乃書法(かしょさふしのしょほふ)】

哥書(かしょ)は口の紙一枚はねて二枚目の表より書出し、外題(げだい)を中に押すは冷泉家(れいぜいけ)の流(りゅう)也。

又、二枚の裏ゟ書出し、外題を端(はし)に押すは二條家(にでうけ)の流也。

凡[およそ]双紙物語(さうしものがたり)の書やうは外題の押やうとも右冷泉家の流(りゅう)を用ゆ。

外題の寸法は竪は其本の竪の三分二、幅は其本の幅の六分一を取べし。

★

【扇子乃書法(せんすのしょほふ)】 ※図27

扇子等ものはかかぬ法なれども、もし書く時はほねをよけて書出すべし。

もし絵などあらばその絵にかからぬやうに書くこと礼なり。

ぢがみ[地紙]はすきめ[漉き目]の左りへながれたる方を表と知るべし。

★

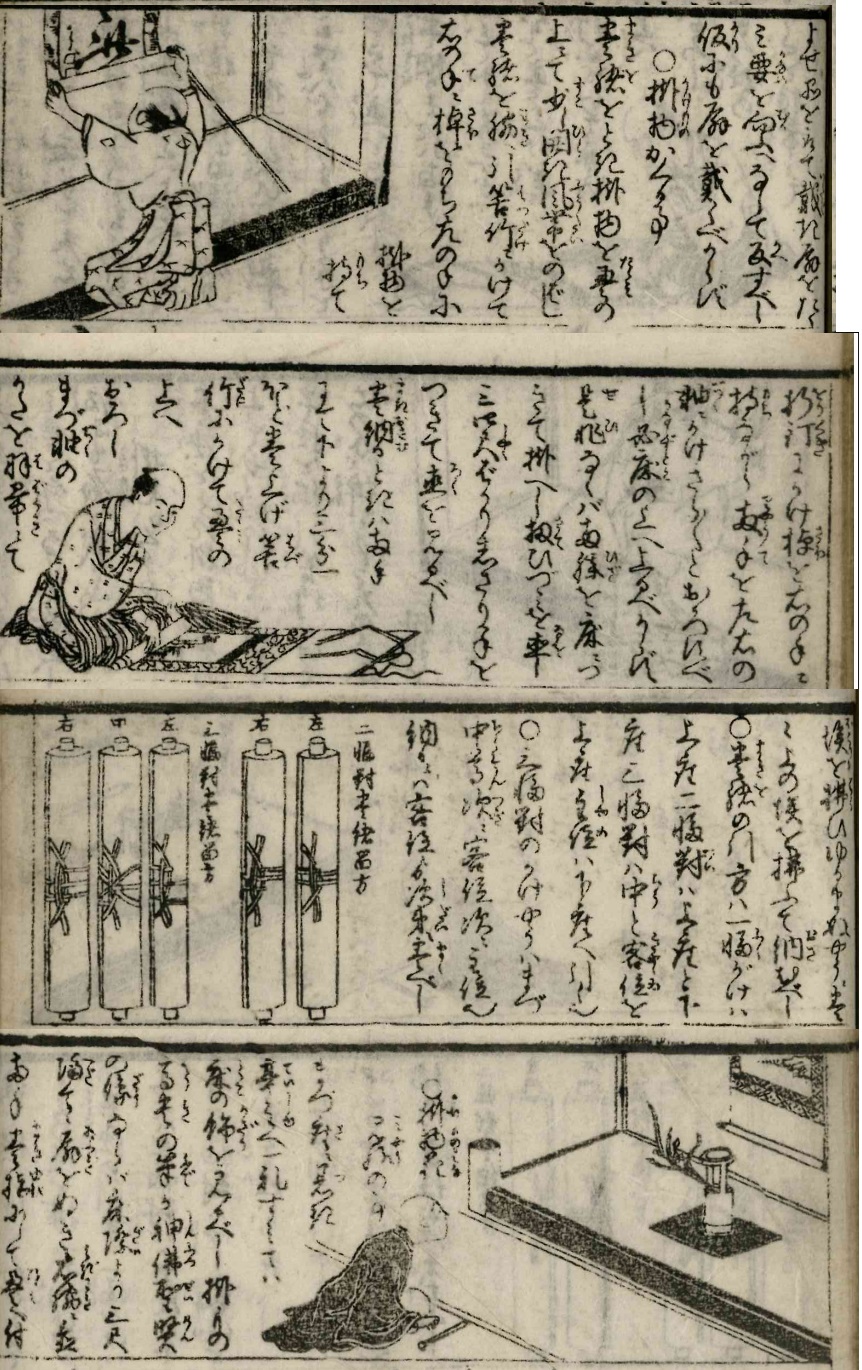

【掛軸箱の書法(かけじくはこのしょほふ)】 ※図28

至て高貴の遊ばしたる賛物などは御名を上て書くこと圖のごとし。

自分画讃したるものを自画賛といふ。

二人も三人もしてかきたるものを合作といふ。

これは常の箱書付也。

三幅對の箱書付圖のごとし。貴人の筆は名を上に書べし。

★

【色紙短冊の書法(しきしたんざくのしょほふ)】

色紙の寸法、大は竪六寸四分、横五寸六分。小は竪六寸、横五寸三分なり。

書法品々あり、其例(れい)左のごとし。

※図29

歌仙の字くばり「浅みどりいとよりかけていとよりかけて白露をたまにもぬけるはるの柳か」[僧正遍照]

「大かたは月をもめでじ是ぞこのつもれば人の老となるもの[在原業平]」

立石(たていし)の用といふ「吹くからに秋辺の草木のしほるればむべ山かぜをあらしといふらん[文屋康秀]」

立石の躰(たい)といふ「吹くからに秋辺の草木のしほるればむべ山かぜをあらしといふらん[文屋康秀]」

六行(ろくぎゃう)の木立(こだち)といふ「色見えでうつろふものはよのなかのひとのこころの花にぞありける[小野小町]」

立花(たちばな)の躰(てい)といふ「鏡山いざたちよりてみてゆかんとしへぬる身はおひやしぬると[大伴黒主]」

短冊の寸法は幅一寸八分、長(ながさ)一 尺二寸なり。

認めやう、哥(うた)ばかりにて題も名もなきは、三ツ折の上の一分の折目に一字かかるほどに書出し、下は七分ほど上にて書とめ、下の句は上も下も一字下げて書留(とむ)べし。

題あらば上下の句を同じ通りに書べし。

作者の名を書ときは下の句を一字上にて書留て、其下に名乗を書也。

金銀絵色短冊の類(るい)、 平人は憚るべし。但し古謌(こか)など書には用ゆべし。

雲紙(くもがみ)短冊、祝儀と常は青雲(あをくも)を上にし、釈教(しゃくけう)の哥、 追善等には紫雲(むらさきぐも)を上にすべし。

墨継は書出したる墨にて初(はじめ)二句を書、三句目にて墨を継(つい)で又二句書き、五句目にて薄く墨をつぐ也。

凡(およそ)上の句の初めと下の句の初めと、いづれにても一方は本字(ほんじ) 一方は仮名(かな)にすべし。

若(もし)両方とも本字なる時は下の句一字下げて書べし。

★

【萬物數乃稱呼(よろづものかずのとなへかた)】 ※図30

書状は一通・掛物は一軸 一幅・経典(けうてん)は一巻・書物は一部・冊子(さうし)は一冊・詩哥(しうた)は一首・紙廿折は一束(そく)・紙五束は一〆(しめ)・筆は一本一枝・筆二本は一對(つい)・墨は一挺(てう)・硯 鏡 琵琶は一面・蹴鞠は一足(そく)・ 香(かう)は一炷(たき)・笛(ふゑ)は一管(くはん)・太鼓は一柄(から)・琴 三線(ことしゃみせん)は一張(ちゃう)・囲碁は一石(せき)・刀(かたな)劔(つるぎ)は一振(ふり)・太刀 胡簶[ころく]は一腰(こし)・鎗 長刀(なぎなた)は一柄(へい)・弓は一張(ちゃう)・弦(つる)七筋は一張(ちゃう)・征矢(そや)は一筋(すぢ)・的矢は一手(て)・鞭は一本・鞍(くら)轡(くつわ)は一口(こう)・鐙(あぶみ)は一足 一掛・切付(きつつけ)は一具(ぐ)・馬衣(むまぎぬ)は一枚・旗は一旒(ながれ)・鎧(よろひ)は一領(れう)・兜は一頭(かしら)・敵の兜は一刎(はね)・幕は一張(はり)・絹布(きぬぬの)二丈六尺は一端(たん)・絹布二端は一疋(ひき)・束綿(たばねわた)は一把(は)・小袖は一重(かさね)・帯は一筋(すぢ)・袴は一下(くだり)・上下(かみしも)は一具(ぐ)・蒲団は一畳(でう)・笠は一蓋(がい)・足袋は一足(そく)・衣桁(いかう)二は一組(くみ)・帯箱は一(ひとつ)・箪笥 長持は一棹(さほ)・長持(ながもち)二は一枚・挟箱(はさみばこ)二は一對(つい)・長■?杦盆は一合(あう)・葛籠(つづら)は一荷(か)・屏風は一隻(かたし)・屏風二は一双(さう)・臺子(だいす)は一飾(かざり) 臺子一飾とは風呂釜 水指 水こぼし[建水] 柄 杓立 ふた置以上六種也。・珠玉は一顆(か)・ 数珠(じゅず)は一串(くはん)・金銀十両は一枚・団扇(うちは)は一柄 一握・車は一輛(りゃう)・舩は一艘(さう)・駕(かご)鋤(すき)鍬(くわ)は一丁(てう)・柴(しば)は一束(たば)・鳥類(とりるい)は一羽(は) 鳥一羽といふは鵜に限るよし、 然れば式には鵜の外の鳥は一二といふべし。・鷹(たか)は一居(すえ)・獣類(けものるい)は一(疋)・兎一疋は片耳(かたみみ)・兎二疋は一耳(みみ)・猪鹿は一頭(かしら)・魚類(うをるい)は一尾 一■?・是も一二と書がよし。一折もよし。掛鯛(かけだい)は一掛(かけ)・鮭(さけ)は一尺(しゃく)・鯉(こい)は一献(こん)・肉(にく)は一臠(れん)・肴(さかな)は一種(しゅ)・網節(あみぶし)は一連(れん)・熨鮑(のしあはび)は一把・昆布は一本・草木(くさき)は一株(かぶ)一本・花は一輪(りん)・酒は一樽 一荷・包金銀(つつみき んぎん)は一封・意にすへたる物は一折(を り)

★

【萬包物乃作法(よろづつつみもののさほふ)】

凡そ人に物を送るに礼物と進物との差別あり。

礼物といふは人に初て逢ふときの、又は祝言式目の時、或は持■?、或は使にて遣(つかは)すをいふ。

進物は常の送りものにて所謂(いはゆる)音信物(いんしんもの)の事也。

扇子も進物の時は名入を用ふ。礼物の時は扇子二本を包みて遣[つか]ふ也。

箱入の扇子は包むべからず。

〇包紙は奉書杦原類、高下に従って用ゆべし。常には何品にても二枚重ねて包むべし。

婚礼の送り物には二枚の紙を引ちがへて抱合(だきあは)す心得にて包むべし。二枚重ねたるままは悪(あ)し。

吊悔(とむらひ)の送り物は何にても一枚紙にて包むべし。かさねる事を嫌ふなり。

〇水引は本式青白(あをしろ)なり。今専(もっぱら)金赤を用ゆ。

青白ならば青右白左なり。黄金赤、赤はいづれも赤左と心得べし。是は我(わが)左右の事なり。

包む品、岌高(かさだか)ならば婚礼には長水引を用ゆべし。是、継ぐ事を嫌へばなり。

其餘は心まかせといへども誕生家福等、相続を欽ぶ祝儀には継水引を用ゆべし。

〇金子銀子を包むにも吉礼凶礼の差別を辨(わきま)ふべし。

まづ包み方は常の如くにして古礼には上の隅を明け、凶礼には隅を詰(つめ)て封するなり。圖のごとし。

※図31 (吉礼の式・凶礼の式)

〇人、死して三年まで喪の中にて凶礼なり。七迴忌已後は先祖の祭祀に比して吉礼とす。

香奠の書法(かきかた)も凶礼の時には上に金銀を書、下に御香奠と書。

吉礼と成ては上に御香奠と書て下に金銀を書くなり。目録に認むるときも同じ。

〇熨鮑(のし)はもと打鮑(うちあはび)とて、古法は食料にて肴の類なり。

すべて昔は送り物に腥物(なまぐさけ)を付るといふ例もなければ、進物必用の物にもあらず。

然るに今は専(もっぱら)送り物に切のし折のし等を付る事となれば、世上に従て用ゆるも可也。

但し礼物の時は真行の折形に長のしを用ゆべし。若(もし)こころ易(やす)き方にて草の折形を用ゆとも■?白紙を用ゆべし。

近来、色のしとて美麗に色摺したる紙にて小き折のし流行すといへども、是は進物見迴(み まひ)等には用ゆとも、仮(かり)にも式の品には用ゆべからず。

〇今、凶礼には青白の水引を用ゆることあれども、水引は祝儀の物に決したれば用ゆべからず。

予、別に水引の説あり今畧之。

★

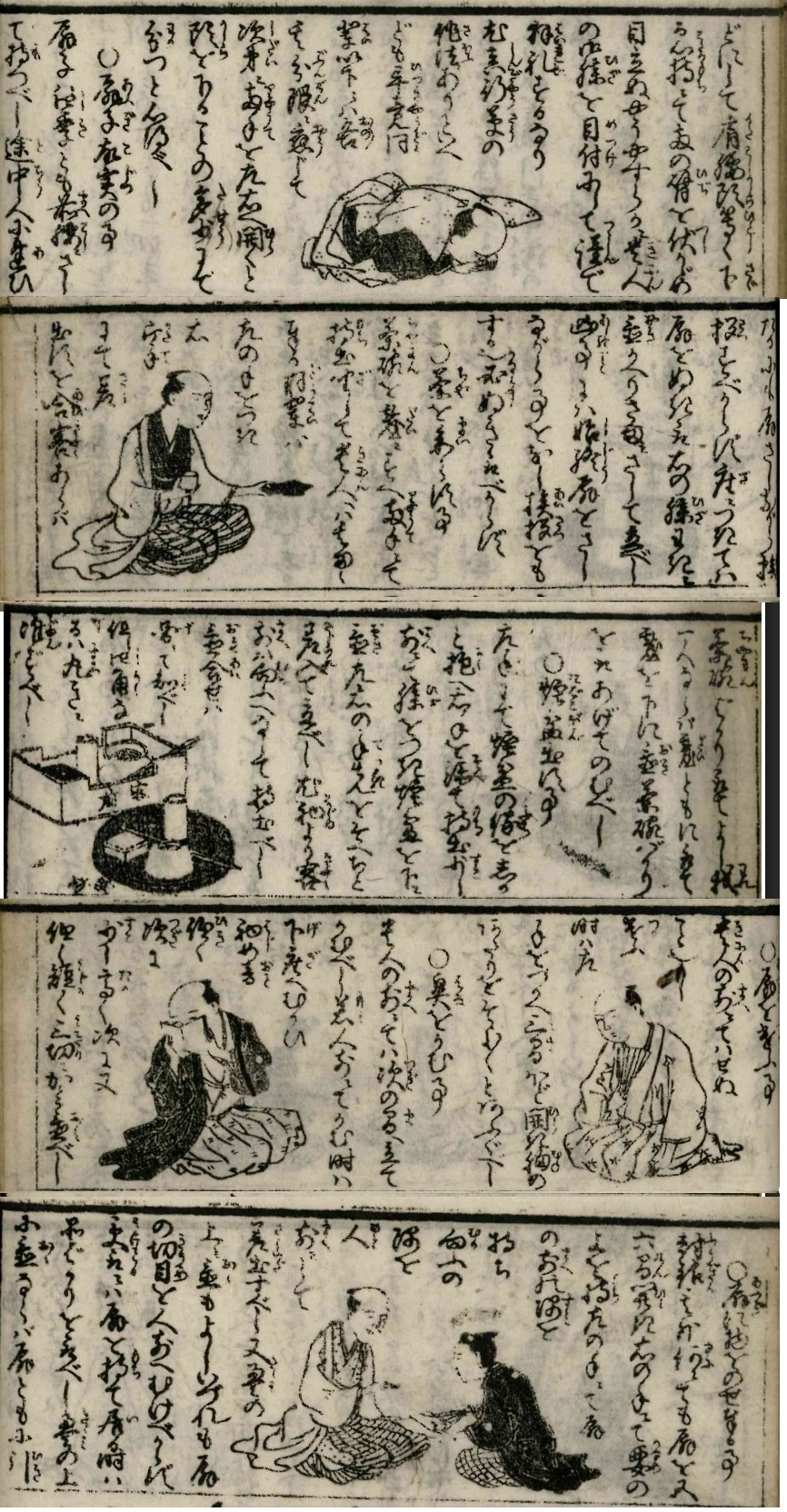

【小笠原諸禮式(おがさはらしょれいしき)】 ※ 図32

夫(それ)礼の躰(たい)は敬ふあり。其用は和(くは)にありて皆人身の自然に出る所といへども、其式は足利義満公の時、今川左京太夫、伊勢武蔵守、小笠原兵庫介、三人に併せて大に定(さだま)るとかや。

〇立居(たちゐ)の作法

まづ歩み行(ゆき)坐(ざ)すべきには、右の足を少し?すすませて踏(ふみ)出し?、左の足を爪立てて踵(くびす)の上へ居敷(ゐしき)をすゆれば、おのづから左の膝頭(ひざがしら)は畳につき、右の膝は少したつやうに成也。

扨、右の膝を後へ引き■?に爪先をのばして坐すべし。

又、立つべきには、居敷をあげ、両足を爪立て、踵の上へ居敷をすへ、腰をすへて左右の手を膝の上にとり、下座の方の膝を少しあげて開き、扨、残れる膝を初(はじめ)開きたる膝の所へすりよ せ、初め開きし膝より立て踏み出(いだ)す 也。

せ、初め開きし膝より立て踏み出(いだ)す 也。

是を小よせといふ。

すべて物を持(もち)ても、持(もた)ずしても、一切立居は此の如く心得べし。

〇素礼(すれい)の作法

貴人に拝謁して礼をなすには、御座の次の間にて、

刀扇等をぬき取、扨、御前へ出、左の膝をつき、同く手をつき、右の手を膝の上に置き、右の膝を後へ引ざまに、袴の裾のばっとならぬやうに右の手にてかいこむなり。

扨、左の膝を引合せ左右の手、食指(ひとさしゆび)の頭(かしら)と頭とすれ合ふほどにして、肩腰頭等(ひとし)く下(さぐ)る心持にて両の臂を伏(ふし)かがめ目立ぬやう、やすらかに貴人の御膝を目付(めつけ)にして謹んで拝礼するなり。※図33

尤、真行草の作法ありといへども、畢竟同輩以下には各(おのおの)其分限(ぶんげん)に應じて、次第に両手を左右へ開くと、頭(かしら)を下ることの多少にて分(わか)つと心得べし。

〇扇子(あふぎ)故実(こじつ)の事

扇子季とも前腰にさして持つべし。途中人に逢ひたるにも扇さしながら挨拶すべからず。座につきては扇をぬき取、右の膝わきに置、かへりざまにさして立つべし。

凶事(あしきこと)には始終扇をさしながら事をなし挨拶をもする也。必(かならず)ぬき取べからず。

〇茶を参(まい)らす事

茶碗を臺にすへ、両手にて持出、坐して貴人へは其まま奉る。

同輩へは左の手をつき右片手にて差出すを、合客(あひきゃく)あらば茶碗ばかり取てよし。※図33

我一人ならば臺ともに取て、臺を下に置、茶碗ばかりを取あげてのむべし。

〇煙盆(たばこぼん)出す事

左にて煙盆の縁(ふち)をしかと抱へ、右手を添(そへ)て持出、少し前にて膝をつき、 煙盆を下に置、左右の手先をそへ、ちと差入て立べし。

尤、初より客前は、向ふへなして持出べし。置合せは圖にて知るべし。※図33

但し四角なるは丸きに■?ざるべし。

〇扇子(あふぎ)を遣(つか)ふ事

貴人の前にてはせぬこと也。

もし遣ふ時は左手をつかへ三間ほど開き胸のあたりをそよそよとあふぐべし。※図33

〇鼻をかむ事

貴人の前にては次の間へ立てかむべし。

若(もし)人前にてかむ時は、下座へむかひ、初め音(おと)低(ひき)く、次に少し高く、次に又低く、短く三つ切にかみ置べし。※図33

〇扇に物をのせ奉る事

封銀(ふうぎん)其外、何にても扇を五六間開き右の手にて要(かなめ)の上を持(もち)、左の手にて扇の前の隅を持ち、向ふの隅を人前にして差出すべし。

又、畳の上に置くもよし。いづれも扇の切目を人前へむけ[る]べからず。※図33

受取には扇を持て居る時は品ばかりを取べし。

畳の上に置ならば扇ともに引よせ、品を取て戴(いただ)き、扇をたたみ要を向ふへなして反すべし。仮にも扇を戴くべからず。

〇掛物かくる事

巻緒(まきを)をとき、掛物を畳の上にて少し開き、風帯(ふうたい)をのばし、巻緒を脇へ引、筈竹(はづだけ)にかけて右の手に棹をもち、左の手に掛物を持て打釘にかけ棹を右の手に持ながら、扨、手を左右の軸に掛けさらさらとおろすべし。※図34

必(かならず)床(とこ)の上へ上るべからず。是非なくば両膝を床につきて掛くべし。

扨、ひづみを直(なを)し三四尺ばかりしさり手をつきて直(ろく?)を見るべし。

巻納(まきおさむ)るときは、両手にて下より三分一ほど巻上げ、筈竹にかけて畳の上へおろし、まづ軸のかたを羽帚(はばうき)にて埃を拂ひ、ゆるまぬやうに巻て上の埃を拂ふて納むべし。

〇巻緒(まきを)の引方は、 一幅がけは上座、二幅對は上座と下座、三幅對は中(ちう)と客位を上座、主位は下座へ引く也。

〇三幅對のかけやうは、まづ中尊(ちうそん)、 次に客位、次に主位也。※図34

〇掛物花見様(みやう)の事 ※図34

まづ座に着き亭主へ一礼すみては床の飾を見るべし。

掛物高貴の筆か神佛聖賢の像ならば、床際より三尺■?扇をぬき右脇に置、両手巻指にして畳に付、下より上へ見あげ感ずる躰(てい)をなすべし。

山水の画(ゑ)は山より水と見るべし。草木の画は中程より上へ見あげ、扨、下を見るべし。

同輩の筆ならば片手をつき、又は手を膝の上に置ても見る也。

床に立花(りっくは)生花(いけばな)などあらば、先(まづ)花を見て後、掛軸を見るべし。

三福對は中尊(ちうそん)、客位、主位と見るべし。三瓶(へい)の立花も是に同じ。

貴人の立あふ花は■?で水際ゟ上へ次第に見上べし。

又、掛物にても花にても、ねんごろに見たきが、老人など目かたき人は、亭主へことはりて床前三尺の所へ膝にてあがり入て見るべし。

但し床縁に手をかくることあるべからず。

〇戸障子(としゃうじ)閉開(たてあけ)の事 ※図35

いづくにても下座の方を開(あけ)て出入するべし。

先(まづ)下に居て片手をつき、片手にて障子の横櫕[棧]をもち、敷居へすり付■?■?して開(あ け)、其まま内へも ぐり入て、後を閉(た つ)る にも又横櫕[棧]をもち、片手の甲を閉付(たてつけ)の間(あひだ)へすけ敷■?をすらせてしづかに閉(たつ)べし。

〇屏風(びゃうぶ)立やうの事 ※図35

真中(まんなか)より二ツに分け立置て左右へひらくべし。

一双ならば書出を上座、終を下座に立べし。墨絵は上、彩色は下。墨蹟は上、絵は下。古筆は上、新筆は下。樹木は上、草花は下。山は上、水は下の心得あるべし。

〇扇(あふぎ)小刀(こがたな)を奉る事 ※図35

扇は要を食指(ひとさしゆび)と大指(おやゆび)とにてつまみ出し立、貴人の方へ親骨の向はぬやう地紙を少しなびけて奉る。

小刀も柄(つか)の端をつまみ刃(は)を我方へむけ立て奉る。

〇燭臺の事 ※図35

持出るは心切掛(しんきりかけ)の下を左にてもち、右をそへ、心切掛を下座に足二ツを上座に向はせ、壷(つぼ)は勝手に置て添へぬもの也。

若(もし)添るには下座の方に置べし。尤[もっとも]燭臺は上客の方へよせて膝元近くしぬやうに置べし。

正中(まんなか)へは出すべからず。心切やう数あるときは下座ゟ取参るべし。

蝋燭をぬき取、心あまり深からぬやうに切べし。燭臺一ツ二ツの時は立ながら切てよしと。

もし替(かゆ)るには勝手ゟ手燭にとり来(きたっ)て立かへ、とりしたしを手燭にさして入べし。

必(かならず)蝋燭をつぐべからず。

〇火鉢の事 ※図36

足二ツの方を人前にして、扨、脇をしかと持、胸に付るやうにして客人の前へしづかに置べし。

火箸は付ぬ法なれども同輩にはくるしからず。炭つぐには炭斗(とり)に火箸をそへて持出。

人前の火鉢をは■?引 出し火箸にて炭灰をとくと平(たいら)げ、 扨、炭は手につまみて継ぐ也。

炭の数は三ツか五ツ見計ふべし。

炭は池田炭を火鉢の大小に應じ切てよく洗ひ、葛粉(くづのこ)にまびせ、切口に丁字(てうじ)の油をぬり、是を上にして継ぐ也。

〇書状を奉る事 ※図36

文箱(ふばこ)に入たる状は箱を開き取出して状ばかりを奉る。箱に封あらば其まま奉る也。

左の手に状を持、右の掌(たなごころ)にささえて参らすべし。

若(もし)下輩の書状ならば其名の所を持べし。

〇硯(すずり)料紙(りゃうし)を奉る事 ※図36

紙を硯箱の下に重ね持出て、下に置さまに紙を右、硯を左へ取わけ、扨、蓋を取て傍(かたはら)へ置、水を落し墨をすり、筆を少ししめして硯箱の縁にうけ、箱を向ふへ迴し、 紙も蓋にのせて奉る也。

起請の時と、紙硯を奉る時とは、紙を硯箱の上に重ねて持出る也。

〇手水(てうづ)を参らす事

杓は左右いづれにても其時の勝手に任すべし。

水は初(はじめ)より終までかけ切(きる)べからず。

手拭は扇に載(のせ)て参らすべし。

〇刀(かたな)脇指(わきさし)見やうの事 ※図36

まづ我(わが)脇指を取て右脇に置、見るべき脇指の柄(つか)を左へなして、縁頭柄(ふちかしらつか)まはり鐔(つば)などを得(とく)と見て返すべし。

刃(み)をも見よとあらば、 人前を少し背(そむ)け、右が鞘(さや)左の袖にて柄を取、 膝の上にて二寸ほどくつろげ、鞘を上に柄を下にしてゆるく持、刀のむねをするやうに左の手を下(さぐ)れば、おのづから鞘をぬけ出る也。

扨、見終りて納(おさむ)る には、鞘を高くさしあげ、ゆるく持て、むねをすらすやうに鞘を落しかけて納むべし。

〇衣類(いるい)上下(かみしも)の事 ※図37

衣類は襟を以て打かけ左の袖を迴し、次に右の袖を迴すべし。

肩衣も左の襟先ゟはさむべし。

袴は前腰(まへごし)をつかみ、左ゟ右へふみ込み、扨、前腰を當(あつ)る。 是常(つね)の着様(きやう)なり。

忌む時の小袖は右を先にし、袴も先(まづ)前腰を當(あて)て後、右ゟ左へふみ込む也。

〇神佛前(しんぶつぜん)置合(おきあはせ)の事 ※図37

翠簾(みす)は神前のは外へ巻く。人前のは内へ巻く也。

立花(りっくは)は神前は左、佛前は右、燈火(ともしび)は神前は右、佛前は左也。

いづれも御前よりの左右也。

珠数(じゅず)は左、香合(かうばこ)は右に置也。ゆへに焼香するに、香は左の手にてつまむを法とす。

〇菓子庖丁(はうてう)の事 ※図37

まづ手水(てうづ)を遣ひ小刀をもすすぎ、右の膝を立て果(くだもの)の皮を剥くべし。

瓜は頭(かしら)の方ゟ六ツ半に皮を剥き、輪切にし、楊枝を付て出す也。

柿、丸(まろ)きは蔕(へた)を取、花落(はなおち)ゟ丸剥(まるむき)にする也。

平柿(ひらがき)は二ツに割て甲(かう)よりむき、甲に刀目(かたなきづ?)を付る也。

〇途中礼の事 ※図37

輿乗物と貴人とは右、■?馬(■?ば)と同輩とは左へなして礼すべし。

貴人へは足の甲に両手を付て礼すべし。

〇供の事

公、家衆(けしゅ)、婦人、 僧などの供は右、男子(なんし)の 供は左にたつと心得べし。

〇膳をすゆる事

腰をすえ腹をはり臂をやすらかにはりて、膳の中程ゟ少し前の方を、大指(おやゆび)は膳の内、餘?の指は下へかけ両手にしかと持かため、膳を乳の辺りゟ上へ差出し、膳の下ゟ六尺ばかり向ふを見る心持たるべし。

疇輩以下は少し下げて持べし。扨、すはえやうは先、左の膝をつき、右の膝をつきさまに膳を下る。

此一敷の縁に手をかけ、客人の左の方へ少しよせて一寸ばかり押込み立べし。

膳と客人の膝との間二寸ばかりと心持べし。

膳と亭主が重(おも)[んず]る人すえらるる時は、下に置ざる先に此方ゟ両手を出し、中にて取、下に置て両手をつき、御礼を言べし。

又、召使にても重人(おもびと)ならば膳をすえたる時両手をつきて挨拶すべし。

通ひならば子細なし。

※図38 (膳は真向にすはらず、 すこしすみよけてすはるべし。)

〇飯継の事 ※図38

飯器(おはち)足打(あしうち)にすえ、其上に杓子の柄(え)を右右にして一文字に置、足打の栗頭(くりかしら)に四ツの指を入、大指を縁にかけて持出、はるか末座(ばつざ)にひかへ居る也。

相伴人(しゃうばんじん)御 鉢をといふ時、夏ならば飯器の蓋を取て持来し、冬ならば其まま持来して、杓子を右の手に持ながら、蓋の両方を食指(ひとさし)と大指(おやゆび)にて取、くるりと仰(あほ)のけ露を切て右の脇に置、杓子を飯の上に偏(かたむ)け、柄と縁にうけ置。

扨、右の手を仰向(あほむけ)て出す時、客人飯椀を出さるを、其いた底をしかとつまみ、中にて左へうつし右に杓子を取り、凡(およそ)二杯半ほど飯をもり、又右の手へ移し、左の手をつきて指出(さしだ)す也。

平人は左にて椀を取、飯を盛(もり)て其左にて指出すべし。飯は貴人たりとも盆にてかゆることなし。

右、飯器とほし所に盆を前に置、ひかえ居て飯器(はち)一反(へん)迴(おかは)りたる後にて汁椀をかゆる也。

先(まづ)両手にて汁椀を盆にうけて退くべし。扨、汁を盛り持出て、右の手にて蓋を取、盆の縁かけ両手にて指出すべし。

客人もし蓋なしに出さるる時は、別に勝手ゟ蓋をして持出すべし。

冷汁(ひやしる)は提子(ひさげ)につぎ、箸一揃(ぜん)を右の大指にて鉉(つる)に持添て出也。

扨、つぐ時は左右いづれにても片手に鉉、片手に箸を取り迴してつぐべし。

〇飯食(はんしき)の事 ※図38

まづ右の手にて箸を取直し、飯椀の蓋を取、左へうつし又、汁椀の蓋を取、左に持たる飯椀の蓋に重ねて左の脇に置、右にて飯椀を取あげ左へうつし、少づつ二箸くひ、飯椀を右へうつし下に置、右にて汁椀を取あげ、左へうつし汁ばかり一口吸ひ、右へうつし下に置、又此のごとくに飯を食ひ汁を吸ひ躬(み)を食ひ、又右のごとく飯汁を食ひ、次に本膳に付たる菜をくふ。以上三度也。

四度めゟは飯汁とも左にて取あげくひて、左にて下に置くべし。

本膳にある菜は取あぐべからず。汁の垂るべきものは汁椀の上の辺りにてくふべし。

膳脇の菜、右にあるは右にて取、左へうつし、又右にて下に置、左にある菜は直(ぢき)に左にてすべし。

箸は貴人の前にては短くもつべし。亭主のほどほどによりて段々上を持べし。

飯中に盃めぐるか汁を加えたる間は、箸を飯脇と汁椀との間に、筋違(すぢちがひ)に膳の縁へかけて置べし。

食(しょく)し終(をはり)ては初のごとく横にべし。

一三の膳、又向詰(むかふづめ:焼物)等の時は、本膳の汁菜(しるさい)をくふこと右に記すごとくして、五度めの飯をくひて、次に二の汁、次に二の菜をくひ、六度め又本膳の汁菜をくひ、七度めの飯をくひて次に三の膳とうつる也。

向詰も此心得にてくふべし。

但し本膳ばかりの■?にても食(しょく)し終るときは、初くひたる菜にて納むべし。

〇食事禁忌(いみごと)の略(あらまし) ※図39

臂(ひぢ)づかえし前後も知らず食居(くひゐ)る事。

大口に種々(いろいろ)の菜を一緒にくふべからず。いづれに菜は一種(いろ)づ つくふもの也。

膳脇あるものを箸をのばして取べからず。

飯にても菜にてもつつきてくふべからず。

飯を椀の内にて押付へしつけしてくふべからず。

飯にても汁にても、かゆる時、うけ取て其ままくふべからず。

両手にて受とり一先(ひとまづ)膳の上に置て、扨、取あげくふべし。

飯をくひ初むる時は飯を箸の先に少しはさみてくふべし。さなくては箸しめらぬゆへ、飯粒箸に付て見ぐるし。これを口にて取も其箸にて取るも嫌ふ也。

口音高く舌うちならしてくふべからず。

香の物は湯ゟさきへくふべからず。是は湯の菜と心得べし。

相客ゟ先へくひ終るべからず。始終見合すべし。

〇焼(やき)物の事 ※図40

切躬(きりみ)などは其ままくひてよし。

小鯛、糸より、魴鮄(はうぼう)等、 すべて尾頭(をかしら)ある魚は、うへ片身(かたみ)をくひてうらを打かへすべからず。

但し鮎、きすご、などの小魚は頭より骨をものこさずくふべし。然し尾尖(とがり)の所は残すべし。

鯛の小串、焼鳥など串にさしたる物は、串をもち箸にてはさみてくふべし。

〇酌(しゃく)人の事 ※図40

まづ盃(さかづき)を持出たらば一座の貴人の方へよせてすえ置、扨、銚子を持参し、盃の側(そば)にひざまづき、左の手に盃臺、右の手に銚子を持、三足ばかり後へしざりてひざまづくべし。

客人互(たがひ)に挨拶ありて、盃を初むべき人定(さだま)らば、其人の前へ持参すべし。

若、上輩ならば盃を銚子より上て持、中輩は銚子盃ひとしくもち、下輩ならば銚子より下げて持べし。

〇酌取やうの事 ※図40

左の膝をつき右の膝を少し立て酒をつぐ時に右の膝もともにつくべし。

持やう銚子ならば折目の所をつめて取べし。

但しえなが[長柄]銚子は右の手をつまがくしの所へつめ、左の手は折目の所を持べし。

錫瓶子(へいし)は右の手に首の細き所を持、左の手はふくらみの所へそと[そっと]かけてつぐ也。

間鍋(かんなべ)は右の手を 鉉の上へかけ、中指、無名指(べにさしゆび)小指にてしかと持ち、大指をゆるゆる食指(ひとさし)と爪先を合せて持べし。

左の手は大指を蓋の上へかけ、残る指をそこへかけてつぐ也。

〇三献の事

まづ初(はじめ)つぎて、又一献そと[そっと]つぎて、後(あと)へひらき座(ざ)す。此時、肴あり。

扨、又参りて一献つぐ也。是は酒をつぐ法にて、常にも此のごとくすべき也。

今俗は皆一献つぎにて三献は婚礼の時に限るやうと思へるは大に俣(あやまり [誤] )なり。

〇盃(さかづき)献酬の事 ※図40

盃をさすには先(まづ)酒をのみほして、あとを少し残してふり流し、扨、左の掌(たなごころ)にすえて、右の手にて右迴しに少し迴し、そと[そっと]いただきて臺にすえてだすべし。

必(かならず)臺ゟ下には置べからず。

いただくには、右の手に置、左の手に臺をもち、中にて取わけ臺を左に置、盃を左の掌にすえ、右の手を盃の縁へそと[そっと]添(そへ)ていただくべし。

〇肴(さかな)の事 ※図40

客上輩ならば箸をあげて肴を上に手元を下にし、中輩には箸を直(ろく)にもち、下輩には箸先を下(さげ)てもたむ也。

客人、肴を受(うけ)ていただか■?■?くに頭(かしら)を下(さげ)て礼するべし。必(かならず)しも箸をいただくべからず。

扨、肴を受るには、右の大指(おやゆび)先(さき)を掌(たなごころ)へ少しかがめて、肴方、 上輩ならば 掌にふかく受け、中輩ならば指先に受け、下輩ならば指先に受くべし。

關牛[著者]按[あんず]るに今、俗間には酒盆と称へて方圓の盤に酒器類肴をのせて座敷へ出す。其中に手塩皿を多く重ね入て、肴は盡く是に盛て、客前へ器となし引けり。此事、文化以来さかんに流行す。今は上下おしなべて皆是有様となる。是甚よろしからぬ事なり。既に酒盃を用ゆるときは酌人の作法すたり、手塩皿を用ゆるごときは肴進上の式を欠く。夫のみならず間鍋は又キビシヨ[急焼]となり、盃は猪口にとかはりて、しかもその員[か ず]を募れり。凡[およそ]飲食の法は礼家の殊に重んずる所なり。求めて自堕落ならんには、後世の俗、果して礼儀を失ふべし。是等の器物は獨酌の寐酒には用ゆとも、客を招きては決して用ゆまじきことなり。かしく。

〇肴の差別 ※図41

取肴(とりざかな)といふは何にても取あへず足打(あしうち)三方(さんばう)などに盛(もり)て出すをいふ。

足打三方には押込高立(おしこみかうだて)あるべし。引(ひき)肴は客前へ持参して銘々の蓋(かさ)に引也。

引やうは飯着(めしつぎ)の 作法と同じ。

凡そ魚肉の類たたき牛蒡同太菜等は重箱に入、焼鳥かまぼこ焼玉子等は足打に杦原をしき其上にのせて出すべし。

汁のたるべき肴は、かさ蓋(おほひ)を出して受くべし。

今、俗間流行の手塩皿も此時ならば目■?てよし。

汁のたらぬ物は器(うつは)に入て遣(つかは)すべからず。

又、■?へ 直々(ぢきぢき)受くべし。

肴数多く出るば、前に出る肴は引入べし。座敷廣くば七八種まではくるしからず。

〇吸物(すひもの)の事 ※図41

初献に出たる吸物は先(まづ)汁を吸(すふ)て後、躬をくひ、 二献めは先躬をくひて後汁を吸ふべし。三献めは初献と同じ。

〇中呑(なかのみ)の事 ※図41

是は俗にいふ、あいをすること也。[※上輩の相手]

■?法盃(さかづき)さす人も下をふらずのむ人もいただかず、又下をもふらずして盃をかへす也。

復(また)あいするを大中呑(おほなかのみ)といふ。中呑の肴は、 さしたる人はさむもの也。

然るを側(かたはら)より差出(さしいで)て、肴はさみたる人あらば罪落しとて主人に二盃呑すこと也。

但し貴人のあいをするにはいただきて下をもふるなり。

〇麺類(めんるい)食ひやうの事 ※図41

うどん索麺の類は皿の中にてみじかくはさみ切り汁を付てくふべし。長くすくひあぐべからず。

扨、最早(もはや)くふまじと思はば汁を皿の中(うち)へあけるべし。

〇餅饅頭(もちまんぢう)食ひやうの事 ※図41

饅頭は裏の方より押付押付して二ツにわり右の方を下に置き左の方をくひ、終て下の半分をくふべし。

餅は一口くひ切(きり)て後三ヶ月(みかづき)形に成[なる]を嫌ふ也。

口をはなさず二口迴(まはし)食(くひ)にすべし。

★

【臺折積物圖式(だいをりつみものづしき)】 ※図42

小袖一かさねを廣蓋につむにはひろぶたの長みに小袖を二ツに折てつむなり。

臺に上下[かみしも]をつむにはすそを少し折かけ、袴の腰はうしろへ折ていくつにても■?かさねかけてつむなり。

小袖も上下と同く、下がへの上になるやうにして■?に折て、左のかたよりつみ出し、両袖をかさねながら上へ折かへし、右の袖は初の小袖にかけておく也。

かず多くつむにも此ごとくすべし。

あふぎ箱は上を左にしてよこにならべつむべし。

たるは字づらを御前になして披露すべし。

いとわたまきものの類、いづれも数少きときはよこにつむべし。数多きときはたてにつむべし。

但し羅紗、猩猩緋[しゃうじゃうひ]毛氊の類、すべて巻物横につむときは、巻どめをむかふへなすべし。たてにつむときは、巻どめを左へなしてならべつむべし。

のしは、たばねたる所を左にしてよこにつむべし。

うを一ツ臺につむには頭を左になし、海魚ははしを向ふへ横につむ也。

川魚は是も頭を左にして背を向ふへなしてよこにつむべし。

数つむときは、海うを川うをとも背を左に頭を向ふにして、左の方よりつみ出し、其つぎははらを左にしてつみ、其つぎは又初の如く幾段にもつむ也。又籠につむも此心得也。

鳥を臺につむこと、一ツならば尾を右へなし、仰むけて横につむ也。頭は左の羽がいの内へおしまげ、羽をおしひろぐべし。

数つむときは魚に同じ。鳥を傾け立にしてつみ出し、一通りは頭を左の羽がいにおしこみ、次は右の羽がいへおしこみ、此のごとくしていくつもつむ也。

うづら[鶉]ひばり[雲雀]やうの小鳥は頭をまげずのばして仰むけ立にしてつむなり。

すべて春夏は雄よりつみ初め、秋冬は雌よりつみはじむべし。

婚礼の時は小袖もゑりとゑりと合せ、袖を折かへさぬが法なり。

鯛は一双掛る也。其餘の魚も一双はら合せにつむもの也。

鳥は左の方は左の羽がいへかしらを入れ、右の方はは右の羽がいへかしらを入るべし。

★

【料理献立書法(りゃうりこんだてしょほふ)】

【三汁十菜 献立 春】

御口取(くちとり) 三方(のし・かちぐり・こんぶ)

御座着(ざつき) 御雑煮(何々と) 御酒 御吸物(何々) 御肴(何)

〇御本膳

御膾(なます) かやく・ さより・あかがい・糸いか・いと栗・はじかみ・■?きんかん

御汁(しる) つる・ごぼう・大こん・よめな

御飯(はん)

〇二之御膳

御刺躬(さしみ) こい いり酒 わさび

御汁(すまし) たい・吸口柚

〇三之御膳

御皿物(さらもの) 酒ひ たし・鮭・ひら鰈?

御汁(しる) 糂汰・小栗・しじみ

御坪皿(つぼさら) 濃醤[こくしょう]・花あはび・ぎんなん・ いはたけ

〇向詰御焼物(小鯛 酢醤油・生姜)

一御平皿(ひらざら) 麩竟? せり・なめたけ

一御組焼(くみやき) 雲雀・かまぼこ・干だら

一御醤物(なしもの) 梨子・慈姑・青みそ

御酒(ごしゅ) 銘何

一御茶碗菜(ちゃわんさい) いりこ・わさび・■?醤

一御蘸物(ひたしもの) うきこ・栗のはり[殻]

一御汁物(しるもの) 白うを・蕗のとう

一御肴物(さかなもの) たこ

一御冷物(ひやしもの) 大こん・くり・黒くわゐ

一御吸物(すひもの) 小鮒・うすみそ・さんせう[山椒]

一御肴物(さかなもの) 蛤・けかし碗

一御取肴(とりさかな) からすみ

〇御茶請(ちゃうけ)蒸物(むしもの) 御口取・にしめ・かうた汁

御茶 銘何

一御菓子(くはし) 何々

一御干菓子(ひぐはし) 何々

一御皿(さら) かばやきうなぎ 麪(めん) 小吸物(水前寺のり はせうが[葉生姜])・小肴(鮎)

〇付後段御膳(つけごだんごぜん)

〇御晩食(ばんじき)御本膳

御烹物(にもの) 濃醤 鯛 石茸 御湯漬飯(ゆづけめし)

〇二之御膳

麩酒浸(いりさけひたし) 塩貝 ゑび

塩辛

御汁 鴨・汁[斗房牛蒡?]・菜

一御引物(ひきもの) 雉 子・開鰊

一貝焼(かいやき) 鶏■?■?・くわゐ・焼 くり・木耳

一御吸物(すひもの) 蛎

一御肴(さかな) でんが く・たいらぎ[貝]

一御吸物(すひもの) ■?みそ・薄・蕗の たう

一御肴(さかな) めざし

嶋臺 海老(舩盛)・鴫(羽盛)・鮑(貝盛)

以上

【三汁七菜 献立】

本膳

汁(しる) やきあゆ・やきとうふ・くこ

膾(なます) たい・さより・ばうぶり・くりきんかん

飯(はん)

二之膳

貝焼(かいやき) あはび・ぎんなん・花がつほ

汁 かばいわかん?・ しいたけ・ごほうせん?めうど[芽独活]

三之膳

刺躬(さしみ) 鯉平つくり・ゑんそう?・ わさび・くねんぼ

汁 かいわかな・あかみそ

一平(ひら) やきあゆ・あはび・しいたけ

一坪(つぼ) いとよりつく切?・なのくき・ 上こせう

一茶碗(ちやわん) ます・はまぐり・からしみそ

臺物(だいのもの) かまぼこ・いり鴫・焼鳥(つぐみ・塩山椒)・ 松前・焼玉子

肴(さかな) あをくしろはやき?・ たんせう醤油[たまり]

大煮物(おおにもの) むし玉子・くしこ・漬わらび・大梅干・さんせう[山椒]

吸物(すひもの) 小はまぐり・さんせうのめ

浸物(ひたしもの)

御盃(さかづき)

御引肴(ひきさかな)

以上

料理は種々庖丁人にまかすべし。献立したためやうは大低(たいてい)右に准じて書べし。

★

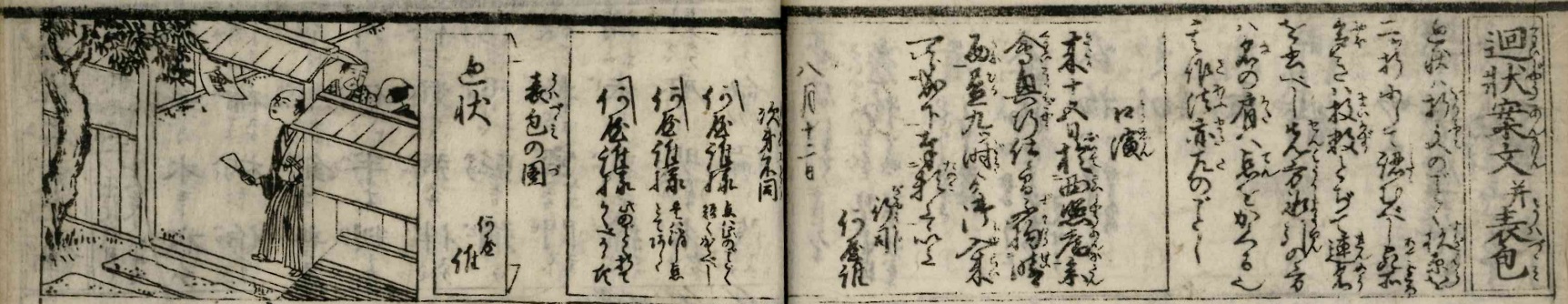

【迴状案文(くわいじゃうあんもん)并表包(うはづつみ)】 ※図43

迴状は折文のごとく杦原を二ツ折にして認むべし。宛所(あてどころ)多きは枚数(まいかず)とぢて連名を出すべし。先方 引(いん)の方は名の肩へ点をかくる也。

其作法(さほう)亦(また)左のごとし。

口演

来(きたる)十五日於西照庵参会奥行仕に間、不拘晴雨、昼九ツ時ゟ御入来可被成下奉頼上候。以上

行司 何屋誰

八月十二日

次第不同

何屋誰様 点は此のごとく短くかくべし。

何屋誰様 是は消し点とてあし。

何屋誰様 此のごとく折てかくべからず。

表包(うはづつみ)の圖

迴状 何屋誰

★

【五性名乗字鑑(ごしゃうなのりじかがみ)】

【水性字(みづしゃうのじ)】 木性水性に用て大吉、金性に中吉。

邦(ハウ・くに)・表(ヒャウ・おもて)・本(ホン・もと)・布(フ・のぶ)・博(ハク・ひろ よし)・補(ホ・すけ)・柄(ヘイ・もと)・伯(ハク・のり)・包(ホウ・かね しげ)・寶(ホウ・とみ たか)・鋪(ホ・ます すけ)・普(フ・ゆき)・片(ヘン・かた)・伻(ヘイ・すみ はや)・半(ハン・なか)・判(ハン・なか)・倍(バイ・ます)・頻(ヒン・はや)・弼(ヒツ・すけ)・伴(バン・とも すけ)・傍(ホウ・かた)・平(ヘイ・ただ ひら)・彭(ホウ・もろ)・瀰(ビ・みつ)・模(ボ・のり かた)・枚(バイ・かず ひら)・密(ミツ・しげ やす)・門(モン・かど ゆき)・滿(マン・みつ みね)・未(ビ・ひで)・末(バツ・すえ)・綿(メン・つら やす ます)・妙(メウ・ただ たふ)・摩(マ・きよ)・明(メイ・はる とし あきら の り)・ 名(メイ・な かた)・孟(マウ・たけ)・命(メイ・のぶ な かた よし)・猛(マウ・たけ)・茂(モ・しげ もち もと)・美(ビ・よし み)・風(フウ・かぜ)・福(フク・とみ よし)・甫(ホ・まさ)・分(フン・なか)・方(ハウ・かた まり みち つね)・富(フ・とみ よし すけ)・法(ホウ・のり ミチ)・傅(フ・スケ)・豐(ホウ・トヨ ヨシ)・峯(ホウ・ミネ タカ)・敷(フ・ノブ)・赴(フ・ハヤ)・芳(ハウ・よし か)・副(フク・つぎ ます)・汎(ハン・ひろ)・孚(フ・さね)・馮(ヒャウ・より)・肥(ヒ・とも)・扶(フ・すけ)・房(バウ・ふさ のぶ)・浮(フ・ちか)・復(フク・つぐ)・范(ハン・のり)・蕃(バン・しげ)・繁(ハン・しげ)・範(ハン・かた のり)・武(ブ・たけ)・務(ム・みち)・文(ブン・ふみ のり よし みな あや)・ 曼(マン・ひろ)・萬(マン・かず)

【火性字(ひしゃうのじ)】 土性火性に用て大吉、木性に中吉。

冬(トウ・ふゆ)・董(トウ・のぶ ただ まさ)・登(トウ・なり)・得(トク・なり)・德(トク・のり よし やす)・訂(テイ・ただ)・諦(タイ・あき)・等(トウ・とし たか とも)・多(タ・しげ まさ)・東(トウ・あきら)・篤(トク・あつ)・當(タウ・まさ)・到(タウ・よし ゆき)・典(テン・のり すけ よし)・旦(タン・あきら あき)・端(タン・もと まさ を)・敦(トン・あつ)・亶(タン・あつ)・頓(トン・はや)・督(トク・よし まさ)・通(ツウ・なお みち ゆき)・體(タイ・み もと)・太(タイ・もと)・泰(タイ・やす ひろ)・坦(タン・やす ひろ ひら)・妥(タ・やす)・透(トウ・ゆき)・添(テン・ます)・沗(テン・よし)・徒(ト・ただ とも)・臺(ダイ・もと)・大(ダイ・もと)・達(タツ・みち さだ)・團(ダン・あつ)・道(ダウ・みち より)・導(ダウ・みち)・定(テイ・さた やす)・頭(トウ・あき)・逗(トウ・すみ)・覃(タン・のぶ)・騰(トウ・ゆき たか)・途(ト・とお)・圖(ト・かた のり)・藤(トウ・ふぢ)・農(ノウ・なり たか)・年(ネン・とし)・那(ナ・とも)・寧(ネイ・やす)・納(ノウ・のり)・能(ノウ・よし)・男(ナン・を)・中(チウ・なか)・忠(チウ・とも ただ なり)・知(チ・とも ちか のり)・智(チ・とも のり とし)・致(チ・ゆき むね よし)・置(チ・をき き)・珍(チン・よし)・展(テン・のぶ)・鎮(チン・なか つね)・哲(テツ・?)・朝(テウ・とも あさ かた のり)・張(チャウ・はる ひら)・長(チャウ・なが ひさ たけ)・貞(テイ・さだ かた)・徴(チャウ・あきら)・陟(チョク・たか たた)・ 禎(テイ・よし ただ)・衷(チウ・よし ただ)・填(テン・みつ)・徹(テツ・あきら)・偆(チュン・とみ よし すけ)・昶(チャウ・あきら)・逞(テイ・ゆき よし)・暢(チャウ・のぶ まさ)・祉(チ・よし)・仲(チウ・なか つぐ)・重(チャウ・しげ かつ のぶ)・治(チ・はる)・陳(チン・のぶ むね)・晁(チャウ・あきら)・丈(ヂャウ・とも たけ)・著(ショ・あき あきら)・住(ヂウ・よし もち すみ)・籌(チウ・かず)・儔(チウ・とも)・澄(チャウ・すみ)・直(チョク・ただ なを まさ)・隆(リウ・たか もち)・龍(リウ・たつ)・利(リ・とし よし)・類(ルイ・とも よし)・里(リ・さと)・侶(リョ・とも)・慮(リョ・のり)・路(ロ・みち のり)・禮(レイ・ひろ)・麗(レイ・よし かず)・頼(ライ・より よし)・隣(リン・ちか さと)・倫(リン・とも)・論(ロン・とき のり)・律(リツ・のり)・列(レツ・つら のぶ)・連(レン・つら まさ)・老(ロウ・をひ)・了(シウ・のり さと)・良(リャウ・かた さね よし すけ)・ 亮(リャウ・すけ あきら)・ 略(リャク・もと のり)・令(レイ・はる よし のり)・靈(レイ・きよ あきら)・流(リウ・はる とも)・林(リン・しげ もと)・廉(レン・かど ゆき)・覽(ラン・ただ み かた)・齢(レイ・とし なが)・量(リャウ・かず)・陸(リク・みち あつ)・禄(ロク・よし)

【木性字(きしゃうのじ)】 火性木性に用て大吉、水性に中吉。

監(カン・? ただ ?)・鑑(カン・み あき)・國(コク・くに とき)・繼(ケイ・つぎ)・介(カイ・すけ)・鏡(キャウ・とし あき)・綱(コウ・)・固(コ・かた)・計(ケイ・かず)・佳(ケイ・よし)・故(コ・もと)・根(コン・もと)・吉(キツ・よし)・昆(コン・ひで やす)・均(キン・ただ まさ なり ひさ)・潔(ケツ・きよ)・謹(キン・ちか)・斤(キン・のり)・君(クン・きん なを)・建(ケン・たけ)・堅(ケン・かた)・見(ケン・み ちか)・貫(クハン・つら)・起(キ・をき ゆき)・看(カン・み みつ)・侃(カン・やす)・寛(クハン・ひろ とも とを)・考(コウ・よし)・可(カ・よし)・卿(ケイ・きみ あき)・丘(キウ・をか たか)・慶(ケイ・よし やす のり)・祇(ギ・まさ)・近(キン・ちか)・郡(グン・くに とも さと)・共(キャウ・とも)・健(ケン・たけ きよ)・權(ゴン・のり)・喬(キャウ・たか)・舊(キウ・もと ひさ)・宐(ギ・よし)・義(ギ・よし のり とも)・言(ゲン・とき のぶ ゆき のり)・元(ゲン・もと ちか ゆき)・彦(ゲン・ひこ すえ)・雅(ガ・ただ もと のり とも)・卬(カウ・たか)・昻(カウ・あきら)・銀(ギン・かね)・廣(クハウ・ひろ)・光(クハウ・てる あきら みつ)・敬(ケイ・よし ひろ たか ゆき)・經(ケイ・つね のり のぶ)・景(ケイ・かげ)・季(キ・ひで すえ)・紀(キ・とし ただ のり)・記(キ・のり ふさ)・貴(キ・たか)・嘉(カ・よし)・家(カ・いへ)・規(キ・のり)・公(コウ・きみ とも ただ まさ)・恭(キャウ・ゆき たか)・高(カウ・たか たけ あきら すけ)・敎(キャウ・たか のり)・皎(ケウ・あきら)・寄(キ・より)・軌(キ・のり)・覺(カク・あき あきら とも)・剛(ガウ・かた)・徑(ケイ・みち)・久(キウ・ひさ)・耿(コウ・すけ)・救(キウ・ひら)・金(キン・かね)・居(キョ・もと をき すゑ)・擧(キョ・たか)・古(コ・ひさ たか)・矩(ク・つね のり)・兼(ケン・かね とも)

【金性字(かねしゃうのじ)】 水性金性に用て大吉、土性に中吉。

増(ゾウ・ます)・精(セイ・きよ)・則(ソク・のり)・且(ショ・かつ)・臧(ザウ・あつ よし)・節(セツ・とき よし)・將(シャウ・まさ すけ もち ゆき)・ 作(サク・なり)・佐(サ・すけ)・尊(ソン・たか)・總(ソウ・ふさ のぶ)・積(セキ・つみ あつ もり)・子(シ・ただ ちか たか さね)・祖(ソ・のり もと)・宗(ソウ・とき むね ひろ のり)・貲(シ・たか よし)・載(サイ・とし)・最(サイ・よし)・賛(サン・すけ あきら)・早(サウ・はや)・次(シ・つぐ)・親(シン・ちか み)・村(ソン・むら)・詮(セン・あきら あき のり)・千(セン・ゆき ち)・清(セイ・きよ すみ)・秋(シウ・あき とき)・參(シン・ちか)・聰(ソウ・とし あき あきら)・茲(シ・こ)・慈(ジ・なり)・齊(サイ・ただ むね マサ なり)・前(ゼン・ちか)・曹(ソウ・とき)・情(ジャウ・さね もと)・靖(セイ・やす のぶ)・就(シウ・なり)・存(ソン・なか のぶ)・在(ザイ・あり すみ とも あきら)・ 全(ゼン・たけ まさ)・速(ソク・はや)・肅(シュク・はや すん)・斯(シ・これ)・綏(スイ・まさ よし)・素(ソ・もと)・信(シン・のぶ さね ちか とし あきら)・ 孫(ソン・ただ ひろ)・仙(セン・のり)・宣(セン・のぶ ふさ つら)・選(セン・かず よし)・雪(セツ・ゆき きよ)・先(セン・さき もと)・相(シャウ・すけ み)・脩(シウ・さね ひろ なか のぶ なを)・ 秀(シウ・ひで)・夙(シュク・はや)・續(ゾク・つぐ)・随(ズイ・ゆき より)・遂(スイ・かつ もろ)・似(ジ・ちか ちね のり)・徐(ジョ・やす ゆき)・敘(ジョ・のぶ)・羨(セン・のぶ)・旋(セン・とし)・祥(ショウ・よし)・尋(ジン・ちか のり つね ひろ)・種(シュ・ふさ かず たね)・支(シ・もろ なか)・至(シ・よし のぶ のり たね ゆき)・ 之(シ・ゆき のぶ くに ひで これ)・ 昭(シャウ・あき あきら てる)・ 秖(シ・ただ)・滋(ジ・しげ ます)・荘(サウ・よし きよ)・制(セイ・すけ ただ)・眞(シン・まさ さね たか ま)・質(シツ・かた)・諄(ジュン・さね よし)・準(ジュン・のり かね)・照(シャウ・てる あきら とし)・章(シャウ・とし のり あきら たか ゆき)・ 正(セイ・まさ ただ あきら のり)・ 政(セイ・のり まさ のぶ)・ 周(シウ・ちか かね のり なり)・ 證(ショウ・あきら つぐ)・ 職(ショク・もと つね)・充(ジウ・みつ みち)・春(シュン・はる)・察(サツ・あき あきら み)・昌(シャウ・まさ すけ)・稱(ショウ・のり)・崇(ソウ・たか)・紓(ショ・のぶ ゆき)・助(ジョ・すけ ます もと)・實(ジツ・さね ちか みつ こし み)・ 順(ジュン・とし ゆき のぶ むね)・ 術(ジュツ・やす みち)・壽(ジュ・なが ひさ)・繩(ジャウ・つね のり)・乘(ジョウ・のり)・叔(シュク・よし)・朔(サク・もと)・師(シ・もろ のり みつ)・始(シ・もと はる)・庶(ショ・もと ちか)・恕(ジョ・もと のり)・人(ジン・ひと さね)・世(セイ・よ)・申(シン・のぶ みち)・賞(シャウ・よし)・舒(シュ・のぶ ひら)・森(シン・もり しげ)・攝(セツ・かね)・升(ショウ・のり)・勝(シャウ・かつ よし たふ)・淑(シュク・よし ひら すえ)・時(ジ・とき ゆき これ ちか はる よし)・ 視(シ・み)・氏(シ・うじ)・樹(ジュ・き むら)・辰(シン・とき たつ)・愼(シン・のり)・承(ショウ・つぐ)・寔(ショク・さね)・誠(セイ・さと ?)・純(ジュン・たつ すみ つな よし)・善(ゼン・よ)・紹(シャウ・つぐ)・常(ジャウ・つね のぶ)・上(シャウ・たか ひさ)・尚(シャウなを ます ひさ)・成(セイ・なり しげ まさ ひら あき)・盛(セイ・もり)・如(ジョ・ゆき すけ なを)・然(ゼン・しか のり)・任(ジン・ひで たふ ひら)

【土性字(つちしゃうのじ)】 金性土性に用て大吉、火性に中吉。

伊(イン・これ より)・懿(イ・もろ よし)・意(イ・もと よし)・慰(イ・やす)・因(イン・より)・委(イ・もろ)・倚(イ・より)・依(イ・より)・恩(オン・よし のり)・尉(イ・やす)・一(イツ・かず)・溫(オン・あつ よし)・殷(イン・たか ただ もろ)・安(アン・やす さだ)・宴(エン・やす よし)・杳(ヤウ・はる ひろ)・要(エウ・とし)・倭(ワ・よし かず)・央(ワウ・ひさ なか つぐ)・英(エイ・てる ひで つね)・影(エイ・かげ かず )・映(エイ・あきら)・益(エキ・かず ます)・音(オン・おと)・蔭(イン・かげ)・邑(イウ・むら さと)・應(オウ・まさ)・虎(コ・とら)・喜(キ・よし)・僖(キ・やす よし)・暉(キ・てる あきら)・薫(クン・しげ か)・輝(キ・てる あきら)・熙(キ・てる ひろ)・郷(キャウ・さと)・訓(クン・くに)・憲(ケン・のり かず)・顯(ケン・あき あきら)・孝(コウ・たか なり のり)・好(コウ・たか よし)・允(イン・さね)・香(カウ・か)・亨(カウ・ゆき)・休(キウ・やす これ)・興(コウ・おき)・欣(キン・よし)・學(ガク・たか みち)・有(ユウ・あり なり とを すみ)・賢(ケン・かた まさ よし ただ)・玄(ゲン・はる もと)・護(ゴ・もり)・懷(カイ・かね ちか やす たか つね)・ 賀(ガ・よし たか)・和(クハ・まさ かず)・晃(クハウ・あきら)・行(カウ・ゆき ひら やす あきら)・ 幸(カウ・よし とみ あき たか)・ 宏(クハウ・ひろ)・厚(コウ・あつ)・咸(カン・さね しげ)・恒(コウ・つね なが)・兄(ケイ・しげ ただ これ え)・融(ユウ・あきら よし)・容(ヨウ・かた ひろ)・庸(ヨウ・つね もち のぶ)・用(ヨウ・もち)・維(イ・よし すみ すけ)・易(イ・かね やす)・爲(イ・ため すけ しげ なり)・惟(イ・のぶ これ)・唯(イ・ただ)・位(イ・たか のり ひら ただ)・以(イ・もち しげ のり)・與(ヨ・よし)・豫(ヨ・やす まさ)・裕(ユウ・かた ひろ)・衞(エイ・もり)・逸(イツ・とし はや やす)・尹(イン・ただ まさ)・運(ウン・やす ゆき)・延(エン・のぶ すけ なが)・演(エン・のぶ)・衍(エン・ひろ)・穎(エイ・ひで すえ)・祐(ユウ・すけ)・右(ウ・すけ)・遠(エン・とを)・員(イン・かず)・遙(ヨウ・はる とを のぶ)・陽(ヨウ・きよ あきら)・養(ヨウ・すけ)・盈(エイ・みつ みち)・榮(エイ・よし なが)・永(エイ・なが ひさ のり とを)・由(ユウ・より よし ゆき)・宥(ユウ・すけ ひろ)

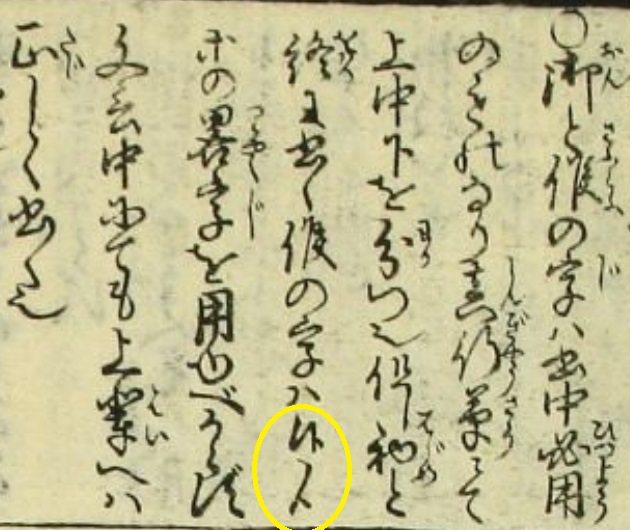

右の名乗字(なのりじ)のう ちにて、その人の性(しゃう)に 合ふ所の父字(ちちじ)母字(ははじ)を、心まかせにえらびとり、 二字つらねて名乗を付るなり。 ※図44

たとへば水性の人は金性の字の中にて二字取て名乗に用ゆべし。

又水性の字の中にて二字取てもよし。又父字は金性の中を取り母字は水性の中にて取るもよし。

餘(よ)は推(を)して知るべし。猶(なを)委(くは)しくは左にしるす。

火性の人は

木性の字 大よし

火性の字 よし

土性の字 中よし

金性の字 凶[あ]し

水性の字 大凶[おほあ]し

土性の人は

火性の字 大よし

土性の字 よし

金性の字 中よし

水性の字 凶し

木性の字 大凶し

金性の人は

土性の字 大よし

金性の字 よし

水性の字 中よし

木性の字 凶し

火性の字 大凶し

水性の人は

金性の字 大よし

水性の字 よし

木性の字 中よし

火性の字 凶し

土性の字 大凶し

木性の人は

水性の字 大よし

木性の字 よし

火性の字 中よし

土性の字 凶し

金性の字 大凶し

父字(ちちじ)といふは名乗の上の字、母字(ははじ) といふは名乗の下の字の事なり。

これを韻繞(いんぎゃう)にて反切(はんせつ)して一字の子を生む。これを帰納字(きだうじ)とも子字(しじ)、生字(うみじ)ともいふなり。

其法、甚(はなはだ)事しげきゆへ爰(ここ)にしるさず。 會得(えとく)せんと思はば師をえらびて学ぶべし。

★

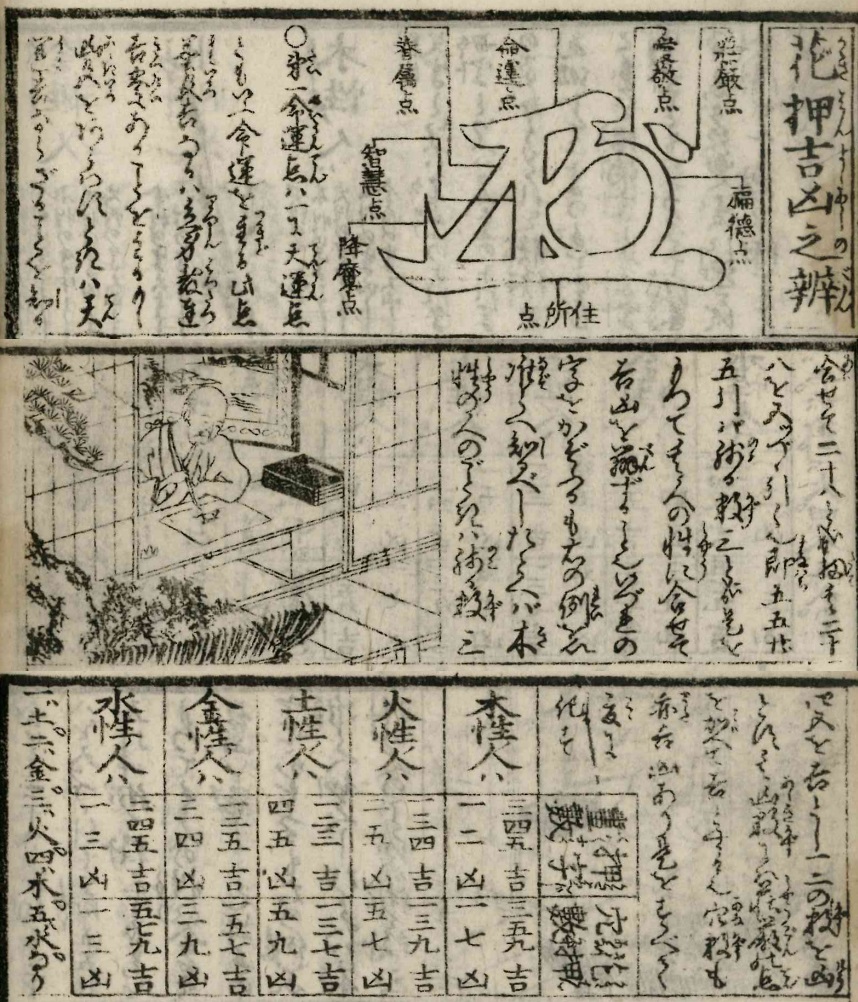

【花押吉凶之辨(かきはんよしあしのべん)】 ※

図45 (荘厳点・愛敬点・福徳点・命運点・住所点・眷族点・智慧点・降魔点)

〇第一命運点(めいうんてん)は一に天運点ともいふ。

命運を主(つかさど)る此点、墨色(すみいろ)吉なるは立身發達吉慶(きっけい)あることを主る。

もし凶色(あしきいろ)をあらはすときは、天宜?春?ならざることを知るべし。

又、此点の上に点を加へたるをば宝珠の点といふ。最も吉色(よきいろ)あらはるるを吉とす。

〇第二愛敬点(あいきゃうてん)、一に敬愛点ともいふ。人の敬愛を主(つかさど)る。

墨色(すみいろ)吉凶、運命点に准じて断ず。以下皆同じ。

〇第三福徳点(ふくとくてん)は形(かたち)丸(まる)きを吉とす。

他(ほか)の点をつつみ、又は貫(つらぬ)くをも吉とす。

〇第四住所点(ぢうしょてん)はかならず中段より下にあるべし。但し横に曳(ひ)くを吉とす。

〇第五智慧点(ちゑてん)は一に身魂点ともいふ。直(なを)く竪(たて)にひくを吉とす。

他(ほか)の点を貫(つらぬ)き犯(おか)すを忌むなり。

〇第六眷族点(けんぞくてん)は敬愛点に准じて吉凶を断ず。

〇第七降魔点(がうまてん)は一に降伏(がうぶく)点ともいふ。

筆さき鋭く劔(けん)のとがりたるごとくなるを要(えう)とするなり。

〇荘厳点は右七点の外(ほか)に して字の畫数(くはくすう)、 其人の性に合(あは)ざるとき加へ補(おぎな)ふの点なり。

凡(すべて)押字(おうじ)を相(さう)するには、先(まづ)花押字畫(かきはんのじくはく)積数(せきすう)を知るべし。其法は常の字畫をかぞふると異なり。

たとへば七畫の文字(もんじ)なれば一二三四五六七、是を合せて二十八と成[なる]。

扨、其二十八を五ツづつ引く也。即ち五五廿五引ば残る数三と成。

是をもって其人の性(しゃう)に合せて吉凶を辨ずること也。

いづれの字をかぞふるも右の例を以[もって]准(なぞ)らへ知るべし。

たとへば木性の人のごときは残る数三四五を吉とし、一二の数を凶(けう)とす。

其凶数(あしきかず)には荘厳の点を加へて吉とする也。

穴数も亦(また)吉凶あり。 是をすべて爰(ここ)に記す。※図45

★

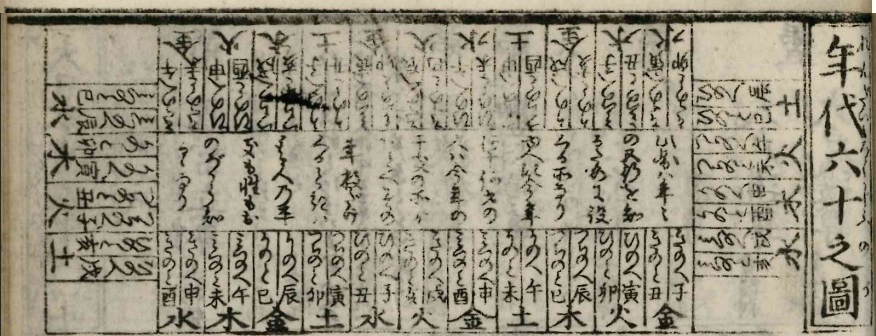

【年代六十之圖(ねんだいろくじふのづ)】 ※

図46

此圖は年々の五行を知るために設くる所なり。

ゆへに今年何十何才の人は、今年の干支の所ゟ、みぎへその年数だけくるるときは、其人の干支も性もおのづから知るるなり。

★

【大日本帝王年代記(だいにつほんてんわうねんだいき)】

〇天神七代

第一 國常立尊(くにのとこたちのみこと)五行徳

日本開闢のさき天地のうちに物あり、形芦芽のごとし。すなはち化して此神とあらはれゐふ。又の御名を天御中主尊とも。されば此国を豊芦原ともいふなり。

第二 國狹槌尊(くにさづちのみこと) 水徳

第三 豐斟渟尊(とよくんぬのみこと) 火徳

以上三柱を獨仁の神といふ。

第四 泥土煮尊(うひちにのみこと)木陽神 ・ 「沙土煮尊(すひちにのみこと)木陰神

第五 大戸道尊(おほとのちのみこと)金陽神 ・ 大戸邊尊(おほとのべのみこと)金陰神

第六 面足尊(おもだるのみこと)土陽神 ・ 惶根尊(かしこねのみこと)土陰神

以上六柱を偶生の神といふ。すなはち男女あっていまだ夫婦の道あらず。

第七 伊奘諾尊(いざなぎのみこと)陽神 ・ 伊奘冊尊(いざなみのみこと)陰神

以上二柱より夫婦の道はじまる。

〇地神五代

第一 天照大神(あまてらすおほんがみ) 大日霊尊とも申也。

第二 忍穂耳尊(おしほにのみこと) 素戔嗚尊の御子

第三 瓊瓊杵尊(ににぎのみこと) 御母は栲幡千千姫

第四 彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと) 御母は木花開耶姫

第五 鸕鷀草葺不合尊(うがやふきあはせずのみこと) 御母は豊玉姫

此尊、玉依姫をめとりて神日本磐余彦尊をうみ給ふ。是を神武天皇と申す。人皇のはじめなり。

〇人皇(にんわう) ●是は 御即位元年の印也。

第一 神武天皇(じんむてんわう) 葺不合尊第四の皇子。●辛酉

和州うねび山に始て都をたつ。〇三十一年此国を秋津洲と号け給ふ。

第二 綏靖(すいぜい)天皇 神武帝第三の皇子。●庚辰

第三 安寧(あんねい)天皇 綏靖帝皇子。●癸丑

第四 懿徳(いとく)天皇 安寧帝第二皇子。●辛卯

第五 孝昭(こうしゃう)天皇 懿徳帝皇子。●丙寅

第六 孝安(かうあん)天皇 孝昭帝第二皇子。●己丑

第七 孝霊(かうれい)天皇 孝安帝皇子。●辛未

五年、琵琶湖わき出、富士山涌出〇七十六年秦の徐福来て富士山に入。

第八 孝元(かうげん)天皇 孝霊帝長子。●丁亥

第九 開化(かいくは)天皇 孝元帝第二皇子。●甲申

第十 崇神(すじん)天皇 開化帝第二皇子。●甲申

十年、始て四道に将軍を置て夷戎を平ぐ〇十六年熊■?■?■?たつ〇十七年はじめて舩をつくる。〇六十二年農事はじまる。〇六十五年任那はじめて入貢す。

十一 垂仁(すいじん)天皇 崇神帝第三皇子。●壬辰

六年、すまふ初る。〇二十六年いせ内宮たつ。

十二 景行(けいかう)天皇 垂仁帝第三皇子。●辛未

三年、武内生る。十年竹生嶋涌出。

十三 成務(せいむ)天皇 景行帝第四皇子。●辛未

三年、武内はじめて大臣となる。〇五年諸国の郡境をわかつ。

十四 仲哀(ちゅうあい)天皇 日本武尊第二皇子。●壬申

十五 神功(じんぐう)皇后 開化帝曽孫仲哀帝后。●辛巳(※皇位として記載。)

十一年、住吉明神出現。〇五十年駅路をつくる。

十六 應神(おうじん)天皇 仲哀帝第四皇子。●庚寅

十六年、百済の王仁来朝。

十七 仁德(にんとく)天皇 應神帝第四皇子。●癸酉

四十年、■?■?はじまる。〇六十二年■?■?水室をおく。〇七十八年武内薨ず

十八 履中(りちう)天皇 仁德帝皇子。●庚子

十九 反正(はんしゃう)天皇 仁德帝第三皇子。●丙午

二十 允恭(いんぎゃう)天皇 反正帝皇弟。●壬子

二十一 安康(あんかう)天皇 允恭帝第二皇子。●甲午

二十二 雄略(ゆうりゃく)天皇 允恭帝第五皇子。●丁酉

七年、はじめて女御を置。〇廿二年いせ神宮たつ。〇同年うら島が子、蓬莱山に入。

二十三 清寧(せいねい)天皇 雄略帝第三皇子。●庚申

二年、はじめて新鴬を行はる。

二十四 顯宗(けんそう)天皇 履中帝皇孫。●乙丑

二年、はじめて曲水の宴を行はる。

二十五 仁賢(にんけん)天皇 顯宗帝皇兄。●戊辰

十一年、平群真鳥、其子鮪と共に謀叛して誅せらる。

二十六 武烈(ぶれつ)天皇 仁賢帝第七皇子。●己卯

此年悪逆無道にして民、大に苦む。

二十七 繼體(けいたい)天皇 應神帝五世皇孫。●丁亥

二十八 安閑(あんかん)天皇 繼體帝長子。●甲寅

二十九 宣化(せんくは)天皇 繼體帝第二子。●丙辰

三年、和州金峯山に蔵王権現をあがむ。

三十 欽明(きんめい)天皇 繼體帝皇子。●庚申

十三年、百済より仏像経巻はじめてわたる。和州向原寺を立ておさめらる。是寺を立るのはじめなり。〇二十八年、あふひまつり始る。〇三十一年、宇佐八幡出現。

三十一 敏達(びだつ)天皇 欽明帝第二子。●壬辰

二年、聖徳太子生ます。〇六年、法蔵経わたる。〇八年、釈迦の像わたる。〇十二年、百済の日羅来朝。

三十二 用明(ようめい)天皇 欽明帝第四皇子。●丙午

二年、守屋大臣亡ぶ 四天王寺立。

三十三 崇峻(すじゅん)天皇 欽明帝十五皇子。●戊申

二年、諸国の境を定む。八年、蘇我馬子、帝を弑す。

三十四 推古(すいこ)天皇 欽明帝皇女。●癸丑

十年、天文暦の書わたる。〇十二年、聖徳太子憲法十七ヶ条をえらび給ふ。是律令の始なり。〇廿年、舞楽はじまる。〇廿二年、かまたり公、生る。〇廿九年、聖徳太子薨ず。

三十五 舒明(じょめい)天皇 敏達帝皇孫。●己丑

三年、有馬の湯へ行幸。〇十一年、伊与の湯へ行幸。

三十六 皇極(かうぎょく)天皇 敏達帝曽孫。●壬寅

三十七 孝徳(かうとく)天皇 皇極帝皇弟。●己巳

元年、始て年号を立て大化といふ。〇蘇我ゑみし其子いるか謀反して誅せらる。〇二年、宇治はしかかる。〇三年、元日の朝賀始る。〇六 年、長門より白■?雉子奉るよって年号を白雉と改む。

三十八 齊明(さいめい)天皇 皇極帝重祚●乙卯

二年、百済より鸚鵡を奉る。〇三年、盂蘭盆会はじまる。〇はじめて■?廣会行ふ。〇四年、有間皇子謀反して誅せらる。〇五年、いづも大社たつ。

三十九 天智(てんち)天皇 舒明帝皇子。●壬戌

二年、大和岡寺立。〇四年、誓願寺寺立。〇八年、かまたり薨ず新意生る〇九年、法隆寺當火。〇十年、時のかねはじまる。

四十 天武(てんむ)天皇 天智帝皇弟。●壬申(※弘文天皇:大友皇子の記載なし。)

■?鳳元年、大伴皇子敗死〇一切経を写す。〇三年、対馬より始て銀出る。〇六月 〇四年、たつ。〇五年、五節の舞賜る。〇七年、八坂塔たつ。〇十一 年、ゑぬりの始る。〇十二年、銅銭をゐて銀銭を止む。〇十四年、始て神宝を伊勢に奉る。〇朱雀元年、草なぎの劔をあつたに納む。

四十一 持統(じどう)天皇 天智帝第二皇女。●丁亥

一年、始て卯杖を奉る。〇五年、女官を定む。〇六年、白粉はじまる。〇九年、 獄徒をゆるさる。〇十年、高市王子薨ず。

四十二 文武(もんむ)天皇 天武帝皇孫。●丁酉

二年、博奕を止む。〇三年、優行者を伊豆へ流す。〇四年、大葬始る。〇大宝元年、松尾社たつ。釈奠始る。〇二年、庚申を天王寺ににまつる。〇慶雲二年、升を改む。〇慶雲三年、疫病はやる。始て追儺を祈る。

四十三 元明(げんめい)天皇 天智帝皇女。●戊申

和銅元年、武蔵に始て銅出る。和同開珎を給る。〇三年、なら興福寺たつ。〇四年、加茂のまつり始る。〇かひこ始る。

四十四 元正(げんしゃう)天皇 文武帝皇姉。●乙卯

霊亀二年、安倍仲丸入唐。〇養老元年、吉備公入唐。〇四年、放生会始る。〇五年、いせ奉幣始る。

四十五 聖武(しゃうむ)天皇 文武帝皇子。●甲子

神亀元年、柿本人丸卒後玉津嶋社たつ。〇四年、長谷寺たつ。〇天平八年、始て疱瘡はやる。〇十六年、東大寺たつ。大仏をつくる。〇十九年、中将姫生る。

四十六 孝謙(かうけん)天皇 聖武帝皇女。●己丑

天平勝宝元年、奥羽より始て黄金出る。〇四年、なら大仏供養。〇五年、なら法花寺たつ。〇六年、石山寺たつ。〇天平宝字元年、たちばな諸兄公薨ず。

四十七 淡路癈帝(あはぢのはいてい) 天武帝皇孫●己亥

天平宝字三年、招提寺主〇四年、万年銭太平銭をゐる。〇六年、弓削道鏡、亥中に入、たへま[当 麻]のまんだらなる。〇八年、恵美のおしかつ誅せらる。

四十八 稱徳(しょうとく)天 皇 孝謙帝重祚●己巳

神護二年、道鏡を法皇とす。〇神護景雲元年、日光山たつ。〇二年、春日の社を三笠山にうつす。〇和気清丸、道鏡のために大隅へ流さる。

四十九 光仁(くはうにん)天皇 天智帝皇孫●庚辰

宝亀元年、安倍仲丸卒す。〇道鏡を下野へ流す。〇二年、大嘗会行はる。〇三年、道鏡死す。〇五年、弘法大師生る。〇六年、吉備公薨ず。 中将姫卒す。〇十年、三嶋明神を伊豆にうつす。〇十年、清水寺たつ。〇天応元年、愛宕山ひらく。

五十 桓武(くはんむ)天皇 光仁帝第一皇子●壬戌

延暦二年、八幡宮に菩薩号を贈る。〇四年、平神社立。〇七年、延暦寺立。〇十年、山王祭始る。〇十三年、平安城なる。〇十五年、東寺くらま寺立。〇十九年、富士山やけり。〇廿一年、はこね山をひらく。〇廿三年、伝教弘法入庵。〇廿四年、天台宗をひろむ。

五十一 平城(へいじゃう)天皇 桓武帝第一皇子●丙戌

大同元年、弘法大師帰朝。〇二年、伊与親王謀叛す。〇四年、朝覲行幸はじまる。

五十二 嵯峨(さが)天皇 桓武帝第二皇子●庚寅

弘仁元年、仲成誅せらる。〇二年、加茂斎院始る。〇三年、田村丸卒す。〇四年、南圓堂立。〇七年、高野山をひらく。〇十三年、僧官を定む。〇十三年、伝教大師寂す。

五十三 淳和(じゅんわ)天皇 桓武帝第二皇子●甲辰

天長五年、諸国を七道に分つ。〇六年、水車始る。〇九年、雲林院立。

五十四 仁明(にんみゃう)天皇 嵯峨帝第二皇子●甲寅

承和元年、白馬節会始る。〇二年、弘法入定。〇十二年、菅公生る。矢田寺立。

五十五 文徳(もんとく)天皇 仁明帝第一皇子●辛未

仁寿二年、小野篁卒す。〇斉衡二年、地震。〇天安二年、春日祭始る。

五十六 清和(せいわ)天皇 文徳帝第四皇子●己卯

貞観元年、石清水社立。〇三年、宣明暦を行ふ。〇十一年、祇園社立。

五十七 陽成(ようぜい)天皇 淳和帝第一皇子●丁酉

元慶元年、興福寺焼る。〇四年、在原なり平卒す。〇八年、濱名の橋なる。

五十八 光孝(くはうかう)天皇 仁明第三皇子●己巳

仁和元年[3年]、七月 地震。星多くおつる。

五十九 宇多(うだ)天皇 光孝帝第三皇子●戊辰

仁和四年、仁和寺立。〇寛平四年、四方拝始る。〇二年、始て七種のかゆを奉る。〇八年、子の日の宴始る。

六十 醍醐(だいご)天皇 宇多帝第一皇子●戊午

延喜元年、菅公左迁[左遷]。 宇多法皇、御室を仁和寺に立。門跡の始也。〇三年、菅公薨ず。〇四年、始て日本紀を講ず。〇九年、時平薨ず。〇十年、御影供始る。〇十七年、 東大寺焼る。〇延長四年、多武峯社立。

六十一 朱雀(しゅじゃく)天皇 醍醐帝第十一皇子●辛卯

天慶三年、将門純友誅せらる。〇七年、長谷寺火。〇九年、紀貫之卒。

六十二 村上(むらかみ)天皇 醍醐帝第十四皇子●丁未

天暦元年、天満宮を北野にまつる。〇四年、六はら寺立。〇天徳二年、[清和源氏]経基薨ず。〇四年、〇康保元年、小野道風卒す。〇三年、京大水。

六十三 冷泉(れいぜい)院 村上帝第二皇子●戊辰

六十四 圓融(ゑんゆう)院 村上帝第五皇子●庚午

天禄元年、祇園会始る。二年、石清水臨時祭始る。〇三年、空也上人寂す。〇天元三年、羅生門たほる。

六十五 花山(くはざん)院 冷泉帝第一皇子●乙酉

寛和二年、帝、花山寺に入り給ふ。

六十六 一條(いちでう)院 圓融帝第一皇子●丁亥

永延元年、嵯峨野釈迦宋ゟわたる。〇六年、書写山立。〇正暦元年、西塔焼亡。〇三年、紫式部、泉式部卒す。〇五年、高野山大塔當火〇長徳三年、多田満仲薨ず。〇寛弘二年、安倍晴明卒す。

六十七 三條(さんでう)院 冷泉帝第二皇子●壬子

長和五年、いなばの薬師、京へうつる。

六十八 後一條(ごいちでう)院 一條帝皇子●丁巳

寛仁二年、華堂立。〇三年、外宮祭始る。〇四年、法成寺たつ。治安元年、源頼光卒す。〇四年、道長公薨ず。行成も卒す。〇長元元年、平忠常謀反す。〇四年、忠常ほろぶ。〇五年、宇治社たほる。

六十九 後朱雀(ごしゅじゃく)院 後一條帝皇弟。

長久元年、内裏炎上、神鏡焼かはる。

七十 後冷泉(ごれいぜい)院 後朱雀帝皇子。

永承三年、源頼信卒す。〇六年、平等院立。〇七年、安倍頼時そむく。〇天喜元年、住吉社火。〇五年、頼時誅せらる。〇康平五年、貞任を誅す。〇六年、つるがおか八幡立。〇七年、清水寺やける。〇治暦元年、日吉社やける。

七十一 後三條(ごさんでう)院 後冷泉帝皇子。●己酉

延久二年、石清水放生会始る。

七十二 白河(しらかわ)院 後三條帝第一皇子●癸丑

承保元年、三井寺火。〇永保二年、源頼義卒す。〇三年、富士山火。

七十三 堀河(ほりかわ)院 白河帝第二皇子●丁卯

寛治五年、[清原]武衡家衡亡ぶ。〇六年、金峰山へ行幸〇康和元年、覚行はじめて法親王に叙す。

〇嘉承二年、義親誅せらる。

七十四 鳥羽(とば)院 堀河帝第一皇子●戌子

天仁二年、源義忠卒す。〇天永二年、大江匡房卒す。〇永久三年、女まひ白拍子はじまる。〇五年、良忍融通念仏をひろむ。 〇保安二年、山門より三井寺をやく。〇四年、祇園すずみはじまる。

七十五 崇德(すとく)院 鳥羽帝第一皇子●甲辰

天治元年、祇園臨時祭始る。〇二年、山伏修験始る。〇大治元年、くらま寺やける。〇二年、源義光卒す。〇長承元年、三十三間堂立。

七十六 近衛(このえ)院 鳥羽帝第八皇子●壬戌

久安五年、高野山大塔雷火。〇仁平三年、平忠盛卒す。頼政ぬゑを射る。〇久寿二年、なすのの原に狐を狩る。

七十七 後白河(ごしらかわ)院 鳥羽帝第四皇子●丙子

保元元年、崇德帝御謀反、さぬきへ迁幸、為義忠正誅せらる。〇三年、信頼義朝謀反して信西を殺す。

七十八 二條(にでう)院 後白河帝第一皇子●己卯

平治元年、義朝敗走、信頼誅せらる。〇永暦元年、義朝殺さる。頼朝いづへ流さる。〇応保元年、清盛常盤御前を妻とす。〇二年、定家生る。

七十九 六條(ろくでう)院 二條帝皇子●丙戌

仁安二年、清盛、太政大臣に任ず。たかを神護寺再建。〇三年、清盛剃髪。

八十 高倉(たかくら)院 後白河帝第三皇子●己丑

嘉応二年、山門より清水寺をやく。為朝自殺。〇承安元年、清盛の女徳子中宮と成。〇法然浄土宗を弘む。牛若奥州へ下る。〇治承元年、成経康頼俊寛、鬼界島へ流す。〇三年、重盛薨ず。清盛、法王を鳥羽の離宮へうつす。〇四年、頼政平等院にて自殺。都を福原へうつす。

八十一 安德(あんとく)天皇 高倉帝皇子●辛丑

養和元年、清盛薨ず。頼朝義兵をあぐ。〇寿永元年、江ノ嶋弁天社立。〇義仲都に入、平家都を出づ。

八十二 後鳥羽(ごとば)院 高倉帝第四皇子●甲辰

元暦元年、義仲討死。源平の各合戦。〇文治元年、八嶋合戦、安德帝入水、平家亡ぶ。〇二年、頼朝、総追捕使に移す。〇三年、義経奥州に落つ。〇五年、衣川合戦、義経弁慶ほろぶ。泰衡兄弟誅せらる。〇建久元年、頼朝上洛。〇二年、栄西禅宗を弘む。〇三年、頼朝、征夷大将軍に任ず。〇四年、富士野枚かり[巻狩り]曽 我兄弟、祐経をうつ。〇九年、西行法師寂す。

八十三 土御門(つちみかど)院 後鳥羽帝第一皇子●己未

正治元年、文覚を流す。六代御前殺さる。〇二年、頼朝薨ず。梶原亡ぶ。〇建仁二年、建仁寺立。頼家を伊豆におしこむ。実朝将軍に任ず。 〇元久元年、時政頼家を弑す。俊成卿卒す。〇承元二年、兼実公薨ず。熊谷蓮生寂。

八十四 順德(じゅんとく)院 後鳥羽帝第三皇子●辛未

建暦二年、法然上人寂す。〇建保元年、和田合戦、一族亡ぶ。〇二年、時政卒。栄西寂す。〇承久元年、公暁、実朝を弑す。〇二年、頼経将軍に任ず。〇三年、義時三上皇を迁し奉る。

八十五 後堀河(ごほりかは)院 高倉帝皇孫●壬午

貞応二年、那智山火。〇元仁元年、義時卒。〇嘉禄元年、二位尼[北条政子]薨ず。

八十六 四條(しでう)院 後堀河帝皇子●癸巳

嘉禎二年、なら法師縁起。〇三年、家隆卿卒す。〇仁治二年、定家卿卒す。

八十七 後嵯峨(ごさが)院 土御門帝第二皇子●癸卯

寛元元年、東福寺立。。〇二年、頼嗣将軍に任ず。〇三年、客星彗星出る。

八十八 後㴱[深]草(ごふかくさ)院 後嵯峨帝第三皇子● 丁未

宝治二年、三十三間堂火。〇建長元年、京大火。〇四年、宗尊将軍に任ず。〇五年、建長寺立。〇康元元年、時頼剃髪。

八十九 龜山(かめやま)院 後嵯峨帝第六皇子●庚申

文応元年、日蓮法華宗を弘む。〇弘長二年、親鸞寂す。〇三年、時頼卒。〇文永元年、延暦寺火。〇三年、惟康将軍に任ず。〇九年、本願寺立。

九十 後宇多(ごうだ)院 龜山帝第一皇子●乙亥

弘安二年、さが大念仏始る。〇五年、日蓮上人寂。〇九年、宇治川九重ノ塔立。

九十一 伏見(ふしみ)院 後深草帝第二皇子●戊子

正応二年、久明将軍に任ず。一遍上人寂。〇四年、熱田宮、八坂塔火。〇永仁元年、南禅寺立。〇二年、天王寺、石ノ鳥居立。〇四年、義世謀反せらる。

九十二 後伏見(ごふしみ)院 伏見帝第二皇子●己亥

正安元年、元僧、寧一山来朝す。

九十三 後二條(ごにでう)院 後宇多帝第一皇子●壬寅

嘉元元年、忍性律師寂。〇徳治三年、くまの新宮炎上。

九十四 花園(はなぞの)院 伏見帝第三皇子●戊申

延慶元年、守邦将軍に任ず。〇応長元年、宇治はし火。〇正和五年、金沢文庫立。〇文保元年、寧一山寂。

九十五 後醍醐(ごだいご)天皇 後宇多帝第二皇子●己未

正中元年、十一月地震洪水、竹生嶋くづる。〇嘉暦三年、大塔宮[護良親王]天台座主に成。〇元弘元年、高時、資朝俊基を殺す。正成、金剛山に立こもる。

九十六 光嚴(くはうげん)院(※北朝) 後伏見帝第一皇子●壬申

正慶元年、高時、後醍醐帝を隠岐へうつす。〇二年、大塔宮還俗、護良と号し将軍に任ず。高時亡ぶ。〇建武元年、成良将軍に任ず。後醍醐帝重祚、吉野にうつり給ふ。〇二年、尊氏義兵と戦ふ。直義、大塔宮を[害]す。〇延元元年、正成、討死。

九十七 光明(かうみゃう)院(※北朝) 後伏見帝第四皇子●丁丑

延元二年、南朝始る。正行吉野の皇居を守護す。〇暦応元年、尊氏将軍に任ず。義貞歿す。〇二年、天龍寺立。南朝、後村上院御即位。〇三年、塩冶高貞■?死。〇四年、安国 寺立。

九十八 崇光(すくはう)院(※北朝) 光嚴帝第一皇子●乙丑

貞和四年、四條なはて合戦、正行討死。〇観応元年、吉田兼好寂す。直義南朝に降る。〇二年、師直、師冬殺さる。将軍づか[塚]鳴動。

九十九 後光嚴(ごくはうげん)院(※北朝) 光嚴帝第二皇子●壬辰

文和元年、頼春討死。直義殺さる。〇二年、時氏、義詮と戦ふ。〇三年、直冬、南朝に降る。〇四年、尊氏、直冬と戦ふ。〇延文元年、尊円親王薨ず。尊氏卒す。〇三年、義詮将軍に任ず。〇貞治六年、北野社火。〇応安元年、義満将軍に任ず。〇二年、南朝、長慶帝御即位。

百 後圓融(ごゑんゆう)院(※北朝) 後光嚴帝第一皇子●壬子

応安六年、天龍寺火。〇七年、南朝、後亀山院御即位。〇永和二年、直冬、京に降る。〇四年、室町花亭主。〇康暦元年、本能寺立。〇二年、赤坂落城、正儀卒す。鹿苑院[鹿王院?]たつ。

百一 後小松(ごこまつ)院(※北朝) 後圓融帝第一皇子●癸亥

永徳三年、相国寺立。〇三年、かまくら五山の刹を定む。〇明徳三年、南北朝御和睦、三種神器、京へ入。〇応永元年、義持将軍に任ず。〇 四年、金閣寺たつ。建仁寺火。〇六年、大内義弘討死。〇七年、直冬卒す。〇十六年、義満薨ず。〇十七年正月、天下鳴動。[?不詳]

百二 稱光(しゃうくはう)院 後小松帝第一皇子●癸巳

応永廿一年、建長寺火。〇廿九年、十月十二日、二ツの日輪出る。〇丗年、義量将軍に任ず。〇丗三年、夏火でり。正長元年、義教将軍に任ず。

百三 後花園(ごはなぞの)院 崇光帝曽孫●己酉

永享元年、今川了俊制詞を借る。〇十二年、結城合戦。〇嘉吉元年、赤松満祐、義教を弑して殺さる。〇二年、義勝将軍に任ず。〇文安五年、天下うゆ[憂ゆ]。〇宝徳元年、義政将軍に任ず。〇二年、四条大橋なる。〇長禄二年、太田道潅江戸に城を築く。〇寛正五年、糺かはらに申楽[猿楽]興す。

百四 後土御門(ごつちみかど)院 後花園帝皇子●乙酉

応仁元年、勝元宗全合戦、洛中大火。〇文明元年、書写山火。〇四年、義尚将軍に任ず。〇五年、勝元宗全卒す。〇十年、銀閣寺立。〇十三年、一休和尚寂す。〇十七年、東寺火。〇延徳二年、義稙将軍に任ず。〇明応二年、義稙出奔。〇三年、義澄将軍に任ず。〇四年、石山本願寺立。 〇七年、多武峰の神像さける。〇八年、蓮如上人寂す。

百五 後柏原(ごかしはばら)院 後土御門帝皇子●辛酉

文亀二年、宗祇寂す。〇永正元年、両上杉、川ごへ合戦。天下大いにうゆ[憂ゆ]。 〇二年、両上杉、和睦。〇五年、義稙再将軍に任ず。東大寺火。〇八年、舩岡山合戦。〇十五年、天下大いにうゆ。〇十七年、馬国[播馬]尼崎に城を築く。〇大永元年、 義晴将軍に任ず。〇三年、始て商船を明におくる。

百六 後奈良(ごなら)院 後柏原帝皇子●丁亥

大永七年、海雲高国、桂川合戦。〇享禄四年、高国亡ぶ。〇天文元年、晴元海雲を殺す。〇二年十月、星多くおつる。〇 七年、北条上杦、川ごへ合戦。〇八年、鉄砲始て わたる。〇九年、尼子毛利とたたかふ。〇十一年、義元信秀と小豆坂合戦。〇十五年、義輝将軍に任ず。〇十八年、黒舟はじめて来る。

百七 正親町(おほきまち)院 後奈良帝皇子●戊午

永禄元年、義輝松永と白川合戦。〇三年、おけはざま合戦。義元敗死。〇四年、川中嶋合戦。〇七年、信長岐阜にうつる。 〇十年、なら大仏兵火。〇十一年、義昭将 軍に任ず。〇十二年、二条城をきづく。〇元亀元年、信長長政姉川合戦。〇二年、信長叡山をやく。〇三年、信長本願寺とたたかふ。〇天正元年、 信長将軍に任ず。武田信玄卒す。浅井朝倉亡ぶ。〇三年、長しの合戦。〇四年、安土の城をきづく。〇五年、松永久秀を誅す。〇六年、上杦謙信卒す。〇天正七年、安土宗論。〇八年、本願寺紀州にうつる。〇九年、秀吉姫路の城をきづく。〇十年、天目山合戦、勝頼亡ぶ。本能寺合戦、信長信忠生害。山ざき合戦、光秀ほろぶ。〇十一年、しづがたけ合戦、勝家亡ぶ。秀吉三法師を立。〇十二年、小牧長久手合戦。〇十三年、根来征伐。〇十四年、秀吉関白[を]稱す。

百八 後陽成(ごようぜい)院 正親町帝皇孫●丁亥

天正十五年、聚楽城なる。九州平定。〇十六年、北野大茶湯。〇十七年、淀城をきづく。〇十八年、小田原陣、氏政亡ぶ。三条大はし成。〇 十九年、西本願寺たつ。秀次関白に任ず。〇文禄元年、朝鮮征伐。〇三年、伏見城をきづく。〇四年、秀次高野山にて自害。〇慶長元年、小判一歩始る。〇二年、また朝鮮をうつ。〇三年、秀吉公薨ず。大仏耳づか立。〇五年、秀頼立。関がはら御陣三成行長亡ぶ。〇七年、京大仏厄火。東本願寺立。〇八年、神君[家康]将軍に任ず。一里塚なる。〇九年、神君御上洛。〇十年、秀忠公将軍に任ず。増上寺立。〇十一年、江戸御城なる。〇十二年、するが城をきづく。朝鮮人来る。〇十三年、多武みね神儀やぶる。 〇十四年、嶋津義久、琉球を取。十五年、京大仏殿再建。名古屋城をきづく。〇十六年、神君御上洛、加藤清正池田輝政卒す。

百九 後水尾(ごみづのお)院 後陽成帝第二皇子●壬子

慶長十八年、京大仏のかね[鐘]ゐる。〇元和元年、大阪落城、豊臣亡ぶ。〇三年、住吉社天王寺再建。〇五年、福島正則流さる。大坂在番始る。〇九年、家光公将軍に任ず。〇寛永元年、二条大坂の御城普請。東叡山立。

百十 明正(めいしゃう)院 後水尾帝皇女●庚午

寛永〇七年、高野山火。〇十年、知恩院火。〇十一年、家光公御上洛、銀五千〆目を京中へ賜ふ。〇十二年七月廿六日、天赤気。 〇十三年、寛永銭をゐる。〇十五年、天草一揆征伐。〇十九年、諸大名参勤交代 はじまる。百十一 後光明(ごかうみゃう)院 後水尾帝第一皇子●甲申

正保二年、五条石はし成。あたご寺火。〇慶安三年、家綱公将軍に任ず。

百十二 後西(ごさい)院 後水尾帝第四皇子●乙未

明暦元年、黄蘗[檗]山立。〇三年、江戸大火。〇寛文元年、内裏炎上。〇二年五月、大地震五条石ばしくづる。

百十三 靈元(れいげん)院 後水尾帝第十皇子●癸卯

寛文四年、京大仏、木像に改む。〇七年、二月堂火。〇十年、大坂大風つなみ。〇延宝元年五月、京大火、内裏炎上。〇三年、ききん。〇此年放生会再興。〇八年、江戸西本願寺立。〇天和元年、綱吉公将軍に任ず。〇貞享元年、新暦を行ふ。

百十四 東山(ひがしやま)院 後西帝第五皇子●丁卯

貞享四年、大坂堂嶋在車家立。〇元禄元年、なら大仏てをの始。〇三年、江戸聖堂立。〇六年四月、朝覲行幸。大坂西本願寺再建。〇七年、葵祭再興。〇八年、金銀吹かへ元字と成。〇十年、二朱金始る。〇十四年、京六孫王社立。〇十五年、四十七義士夜討。〇宝永元年、甥?大和川をほる。〇いせおかげ参はやる。〇三年、宝永銀を吹く。〇四年、富士山やける。〇五年、宝永十文銭をゐる。京大坂大火。〇六年、家宣公将軍に任ず。

百十五 中御門(なかみかど)院 東山帝第六皇子●庚寅

宝永七年、乾金、三宝銀を吹く。〇正徳元年、法然上人五百年忌、知恩院へ華頂山の勅額かかる。親鸞上人四百五十年忌。〇三年、家継公将軍に任ず。〇四年、金銀吹かへ。〇五年、東照宮百年御忌。〇享保元年、吉宗公将軍に任ず。〇六年、修学寺。〇十四年、交趾[ベトナム]より象わたる。〇十七年、 西国蝗あり大ききん。〇十九年、弘法大師九百年忌。〇廿年九月、犬の病はやる。

百十六 櫻町(さくらまち)院 中御門帝第一皇子●丙辰

元文元年、文字金銀を吹く。〇三年、大嘗会行る。〇延享元年、七社へ奉幣使立。〇二年、家重公将軍に任ず。〇三年、四月江戸、十月大坂船場大火。

百十七 桃園(ももぞの)院 櫻町帝第一皇子●丁卯

寛延元年、朝鮮琉球人来る。〇宝暦元年、善光寺火。〇二年、菅公八百五十年。〇四年、暦を改む。〇七年、聖護院宮大みね入。〇九年、秋正月の式はやる。〇十年、家治公将軍に任ず。

百十八 後櫻町(ごさくらまち)院 櫻町帝第一皇女●癸未

明和元年、朝鮮琉球人来る。〇二年、五匁銀を吹く。〇五年、四文銭をゐる。〇六年七月、長星[彗星]出る。いせ御迁[遷]宮。〇七年七月廿八日、北方に赤気現る。

百十九 後桃園(ごももぞの)院 桃園帝第一皇子●辛卯

明和八年、いせおかげ参はやる。〇安永元年、■?■?初る。〇四年、京いなり神事再興。〇五年、日光御社参。〇六年、身延山火。〇七年六月、元日の式はやる。七月京大洪水。〇八年、さつま桜嶋やけ。

百二十 光格(かうかく)天皇 後桃園帝皇子●庚子

天明元年七月、畿内大風多。日蓮上人五百年忌。〇三年、信州浅間山やけ。〇四年、ききん。仙臺銭をゐる。〇七年、家斉公将軍に任ず。夏ききん。〇八年正月、京大火、内裏炎上。〇寛政元年、いせ御迁宮。十二月大坂上町火。〇二年、琉球人来る。〇三年、八月大風。十月大坂嶋の内火。〇四年、肥前嶋原焼。五月大坂大火。〇七年、小金原御かり。〇八年、琉球人来る。〇九年、暦を改む。〇十年七月、京大仏雷火。〇十二年、 あたご山火。〇享和元年十二月、天王寺雷火。〇二年七月、関東すぢ洪水。十月、住吉社火。〇三年、住吉へ奉幣。はしかはやる。文化元年二月七■?奉幣使たつ。三宝院大みね入。〇二年十二月、大坂道頓堀やけ。〇三年三月、聖護院宮大みね入。琉球人来る。〇四年九月、はうき星出る。〇六年九月、大坂新町やけ。〇七年五月、住吉正迁宮。〇八年、圓光大師六百年忌。朝鮮人對馬へ来る。〇[十一年、鴨]臨時まつり再興。三月、 天王寺再建。〇十二年、東照宮二百[年]日光山にて御忌會行はる。

百二十 今上(きんじゃう)天皇 光格帝皇子●丁丑

文化十四年三月、京、大あられふる。〇文政元年、二分金初る。大嘗会行はる。〇二年、聖徳太子千二百年忌。新金吹かへ。六月、地震。〇三年、新銀吹かへ。〇四年正月、江戸又かまくら大火。〇五年、駱駝わたる。九十月、疫病はやる。〇六年十一月、京、東本願寺火。〇七年、はしかはやる。二朱銀吹かへ。一朱金初る。九月、上皇修学寺村へ御幸。〇八年七月、北国大ゆき。美濃洪水。〇十一年八月、九州大つなみ。〇十二年三月、江戸大火。一朱銀初る。米の價、春来次第に高し。七月、坂東風雨。いせ御迁宮。〇天保元年、いせおかげ参はやる。閏三月、内宮の末社炎上。七月二日より京大地震。〇二年三月より大坂川ざらへ初る。〇三年二月、大坂新町やけ八月琉球人来る。二朱金初る。〇四年、米の價高し。〇五年、米ますます高し。 七月、大坂天満大火。同川口天保山なる。〇六年、天保當百銭をゐる。閏七月、大坂川口つなみ。〇七年、米綿の價、ね高し。〇八年二月、大坂大火。米の價甚高し[大塩平八郎の乱に触れず]。一歩銀初る。判金歩金吹かへ五両判初る。家慶公将軍に任じ給ふ。〇九年、銀吹かへ。三月江戸、四月長さき大火。七月、大坂天満橋川を通す。〇十年、聖護院宮大峰入。〇十一年十一月、上皇崩御。光格天皇と称し奉る。〇十二年正月、大御所家斉公御院男文恭院殿と号し奉る。

★

【大日本年號續次(だいにつほんねんがうぞくじ)】 画像テキスト

★

【改筭塵劫記(かいさんぢんごうき)】 画像テキスト

★

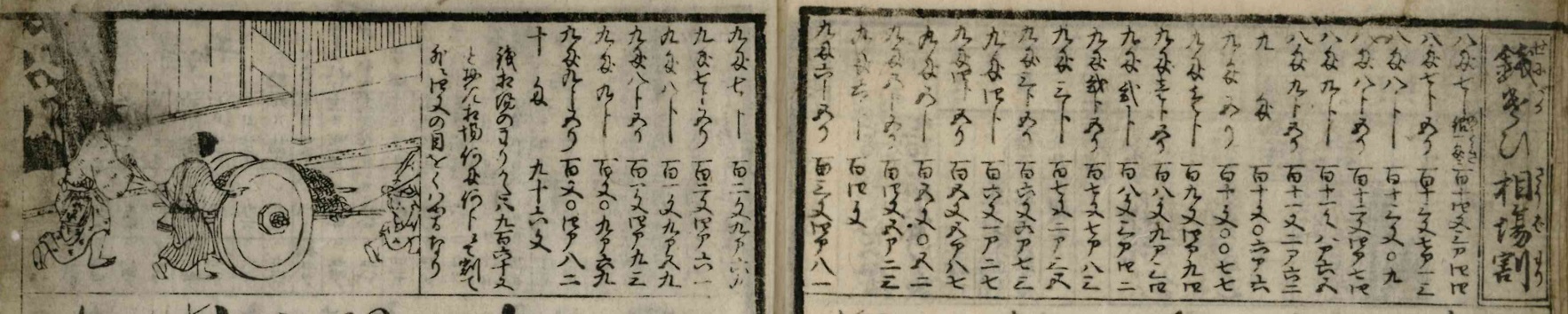

【見一掛割圖式(けんいちかけわりづしき)】 ※

図47

見一の割[※除数が2桁の割り算]は、すべて位[くらゐ]の頭のけたを割[る]位とし、其次は幾けたありても皆引続と心得べし。

先[まづ]其[の]位頭にて実を一けた割ることは、八算[※除数が1桁の割り算]の割やうと同じ。其割出す数と次の位と見合せ、幾けたにても九九によびて実を引く也。是にて先商一けた出来る。

さて其次のけたも亦、右のごとくして商、幾けたも求む也。

商とは割あらはす数をいふ。又すべて割に数あまるる餘は、何進が何十と、一ツにても、二ツにても上のけたへくり上[あげ]て割べし。

又、数たらぬときは見何無頭作九何と、其けたを九につくりてわる也。

又、引に数たらぬときは帰一倍何といふて、上のけたの内、一ツ取て下のけたへ其段数ほどもどして引くなり。

是も一度もどしてまだ引べき数たらぬときは、二度も三度も数の引[ひけ]るやうに成までもどす也。

又、掛算は位のけた数ほど下ゟかけ上ると知るべし。

凡[およそ]何段にても皆、此例に同じ。

★

【錢遣ひ相場割(ぜにづかひさうばわり)】 ※

図48

★

【潮汐乃滿干(しほのみちひ】 ※ 図49