Back (

2022.01.20up / 2025.03.30update)

【江戸後期詩人たちの周辺:和本への招待】

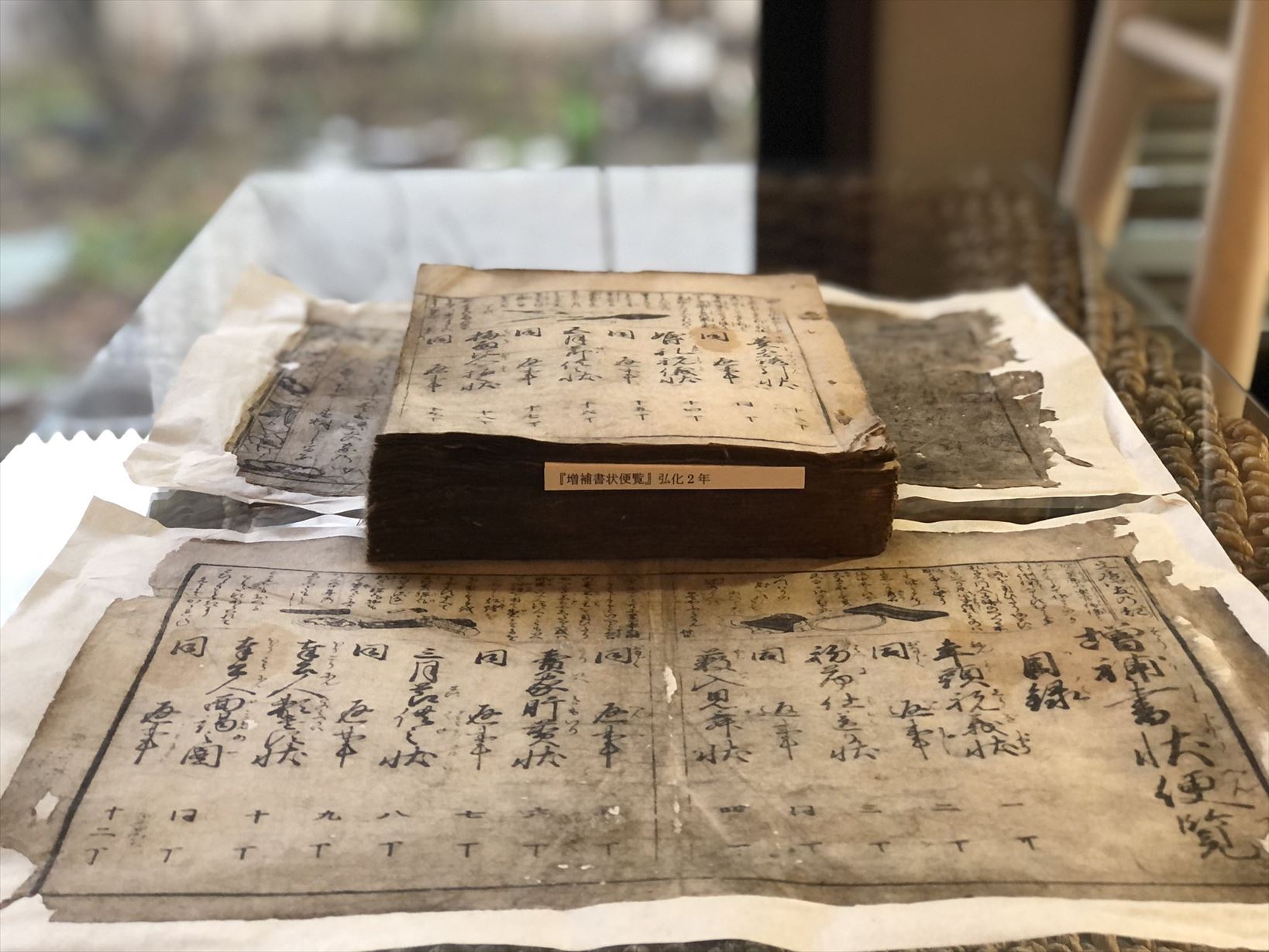

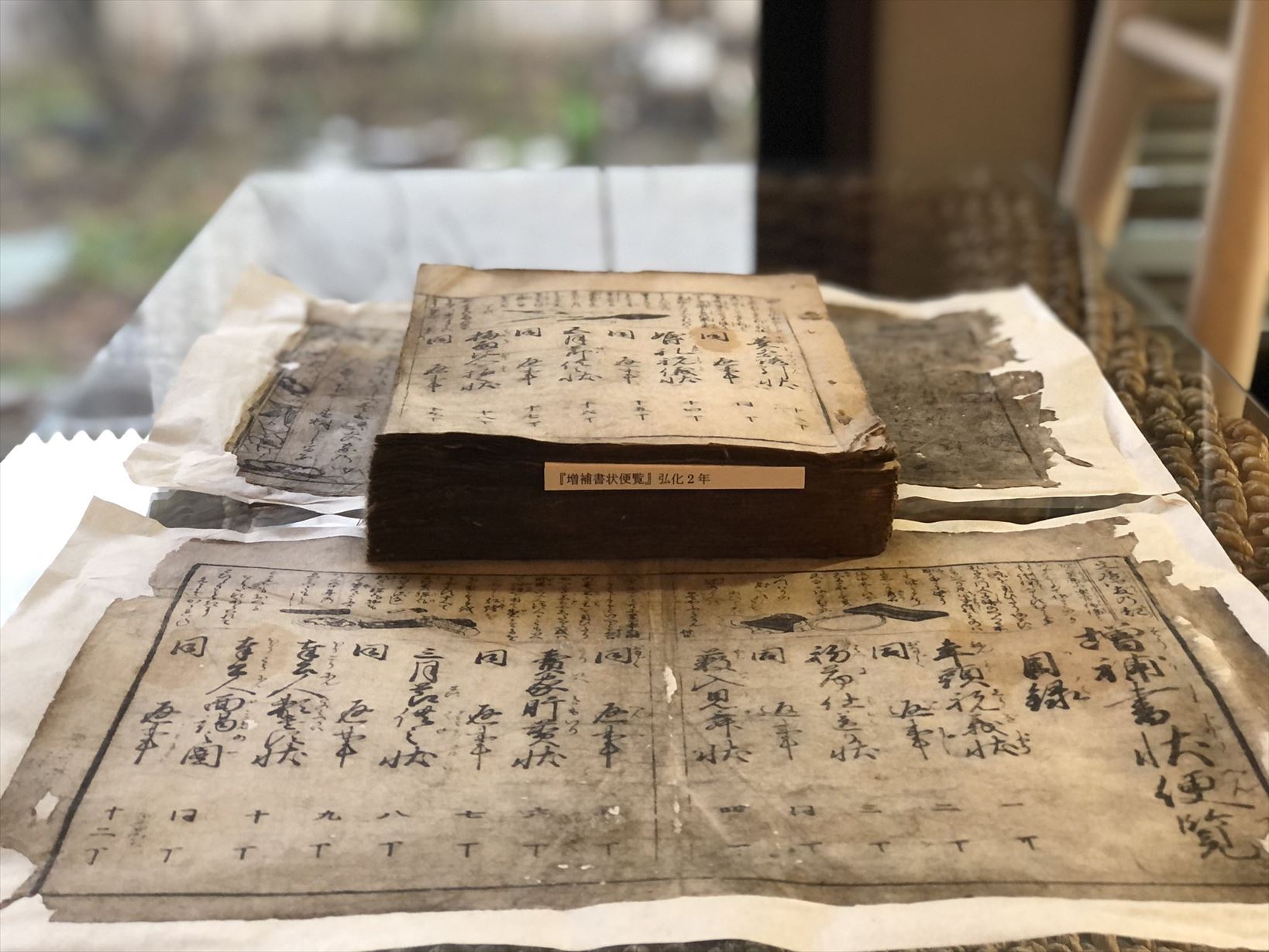

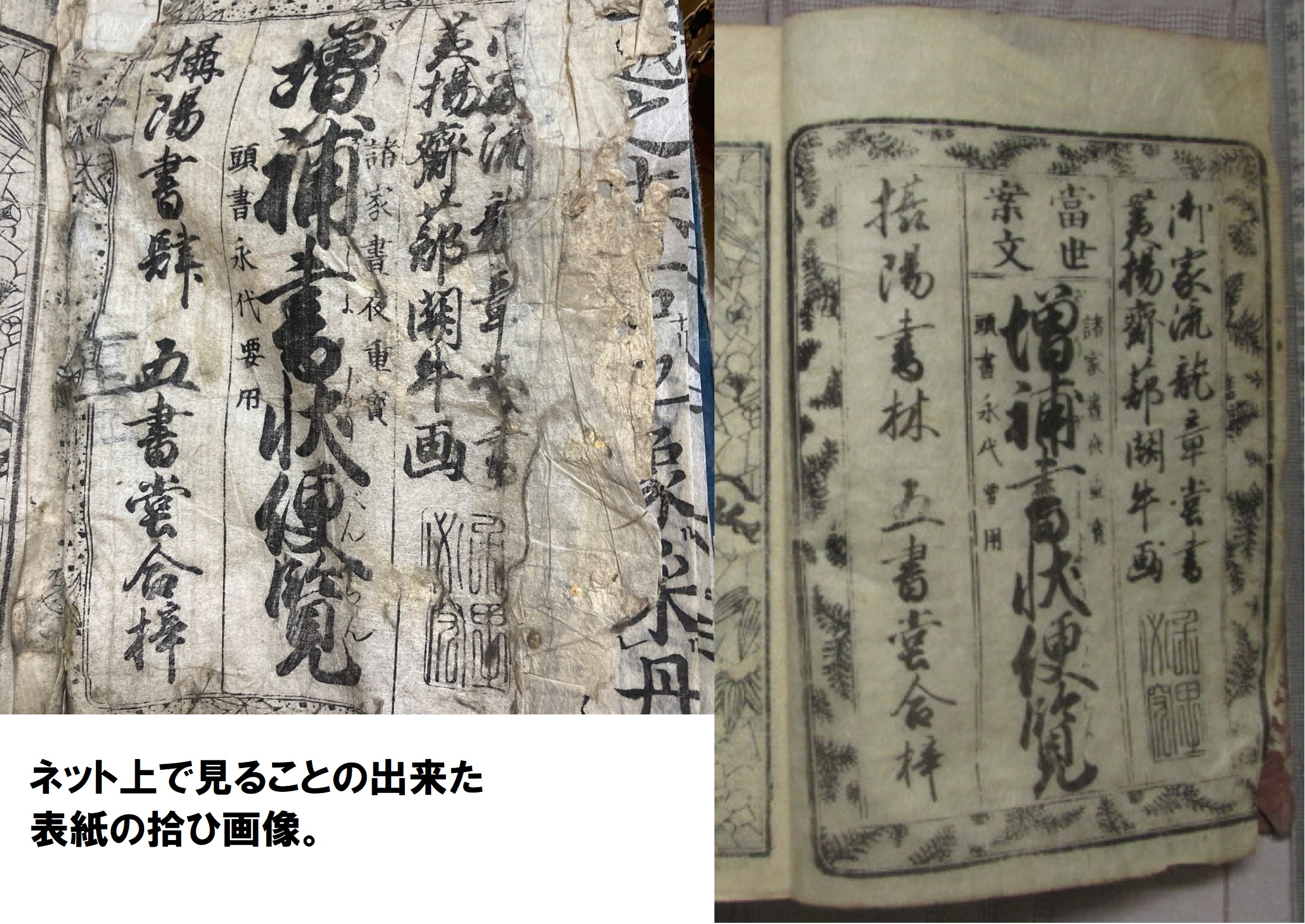

『増補書状便覧』 弘化2年 大坂秋田屋市兵衛ほか五書堂合梓

江戸時代の往来物(手紙の教科書)を書き下してみました。(ボロボロになった部分には裏打ちを施し、表紙を付けて製本しました。)

早稲田大学図書館所蔵の端本(請求記号 Call No.文庫06 00918)の方が摺り文字明瞭のため、後半の欠損部のみを所蔵本で補った画像テキストを用意しましたので御利用下さい。77mbあります。

【本文テキストはこちら】2025.03.20update

【上欄テキストはこちら】2025.03.30update

【※不明不詳の文字や誤謬について御教示頂けましたら幸甚です。】

【翻字者コメント】 2025.03.14

明治の近代化は江戸時代庶民の文化の高さ、ことに識字率にあったと言はれることがあります。それを裏書きするやうな本書『増補書状便覧』ですが、

草書を学習するために入手したものの、本文の翻字に続いて上段に細かい字で書き留められてゐる文字起こしを了へて色々驚いてゐます。

それはこの一冊が、今は失はれた江戸時代の習俗・常識をその現場から報告してゐる資料であり、庶民(専ら商人を始めとする町人)のために増補され明治まで読み継がれて来たものに現在も通用する習俗・常識が散見されることであり、それゆゑに引っ掛かかってくる感触がある。すなはち日頃見馴れてゐる街の古い写真を見せられた時のやうな、ところどころは見知った建物が残ってゐる風景を目の当たりにした時に似たおどろき、文化全般においてそれを味はってゐるといふ読みごたへがありました。

本文の方では「欠け落ち追手状」など江戸時代らしい興味深い話題について手紙の書き方が披露されてゐますが、上段で殊に興味深く読んだのは、後半に羅列されてゐる「大日本帝王年代記」でした。明治以前の江戸時代庶民にとって、天皇の存在がどんなものであったのか、そして彼らが重要視した日本の歴史事項はどんなものであったのか、略述してあるためとても把握しやすかったです。

所謂「平安時代」とか「室町時代」といった学術的な時代区分がなされてなかったころ、庶民が共通認識としてもってゐた歴史のスパンが、まづ皇統によるものであったことに留意しました。しかしその選び方や数へ方のみならず、挙げられた歴史事項がまた、現代の日本人、いや戦前の日本人のそれとも大いに視点を異にするものであることを知りました。

たとへば寺社の興りや焼失再建はともかく橋への執着、人物の最期が「薨・卒・寂・弑・殺・歿」によって区別評価され、また迷信を信じ得た時代ゆゑ、彗星や赤気(オーロラ)を始め 「天下鳴動(応永十七年正月)」 「二ツの日輪出る(応永十七年正月)」 など他のどんな記録にも記されてゐない不可解な記録も。

またこの本は弘化2年刊行なので、記述はその前の天保年間で止まってゐるのですが、最後はそれまでの略述とは異なりコメの高値の事ばかり書いてある。 で、大塩平八郎の乱には触れてゐないのです。ただ「大坂大火」とある。著者の義憤を感じました。

私は歴史学者でも民俗学徒でもマナー専門家でもないのでこれ以上深入りしませんが、生活に密着した神仏習俗、商売に直結する貨幣の変遷、果ては天変地異に留意した記述が江戸時代庶民の常識を支配してゐたことを知ることは、現代人の思想的なドグマから自由になるための鍵になるのではないかと考へてゐます。それは実際に和本を手に取ってめくってみた人に事実として刻み込まれます。これを読んで面白いと思ったひとには是非当時の和本を一冊、身近に置いてみてほしいと思ひます。

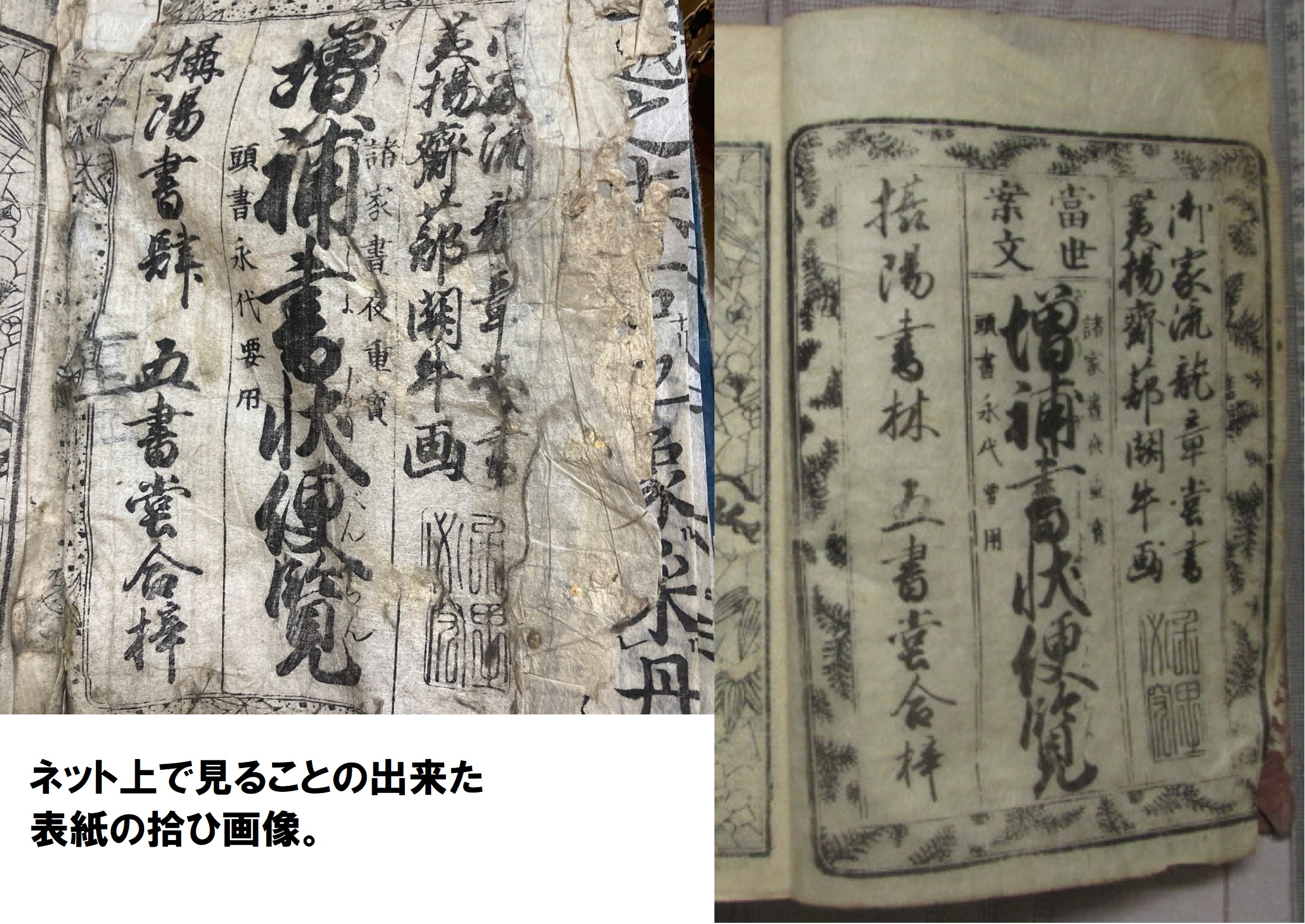

【表紙】

拙蔵本にも早稲田大学図書館所蔵本にも表紙がなく、ネット上で際遇した画像に

御家流 竜章堂 書

美揚[暢?]齋 蔀關牛 画

諸家書夜重寳

増補書状便覧

頭書永代要用

攝陽書肆 五書堂合梓

とみえる。

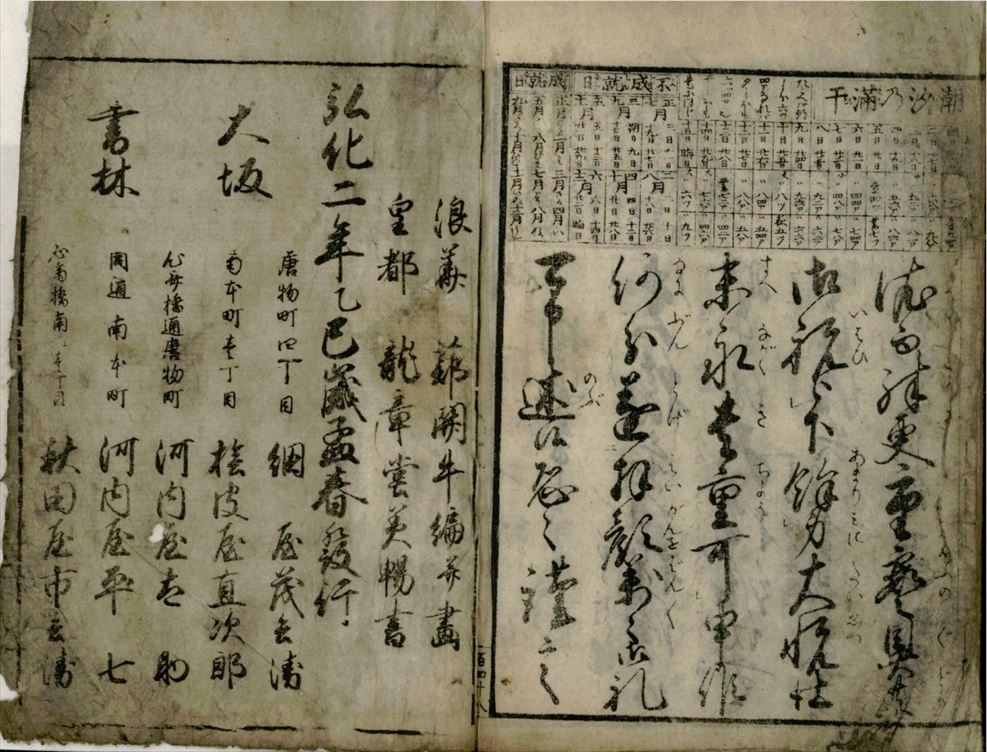

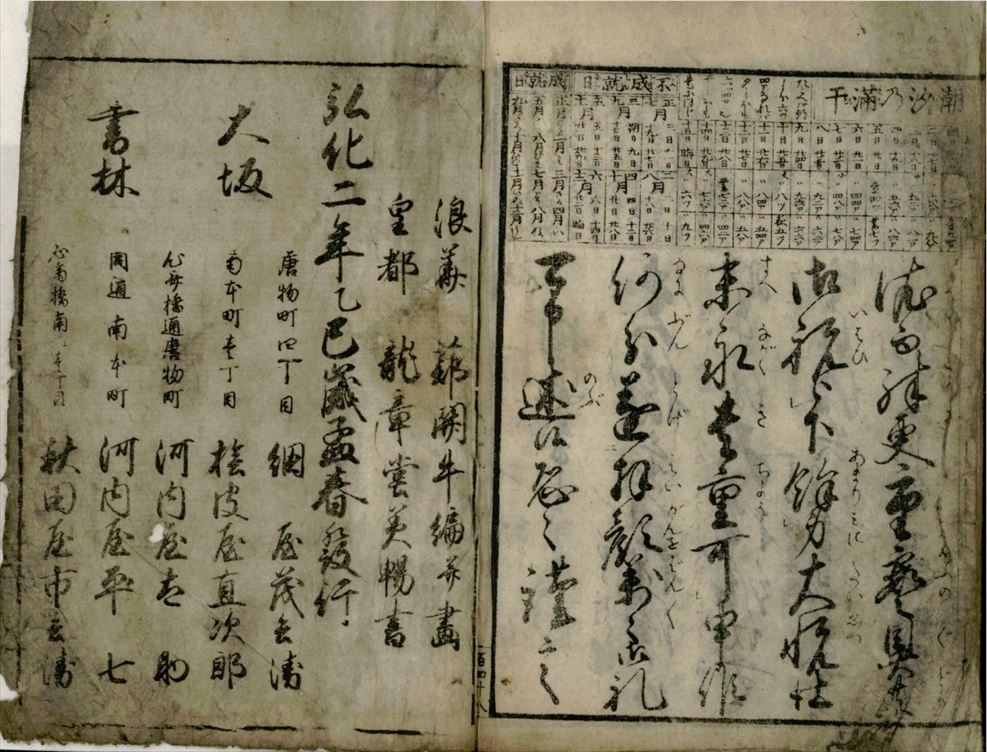

【奥付】

浪華 蔀關牛 編并画

皇都 竜章堂美暢 書

弘化二年己巳歳孟春發行

大坂書林

唐物町四丁目 網屋茂兵衛

南本町壹丁目 桧皮屋直次郎(※ひわだや)

心斎橋通唐物町 河内屋太助

同通南本町 河内屋平七

心斎橋南[筋]壹丁目 秋田屋市兵衛(※大野木宝文堂)

Back

Top