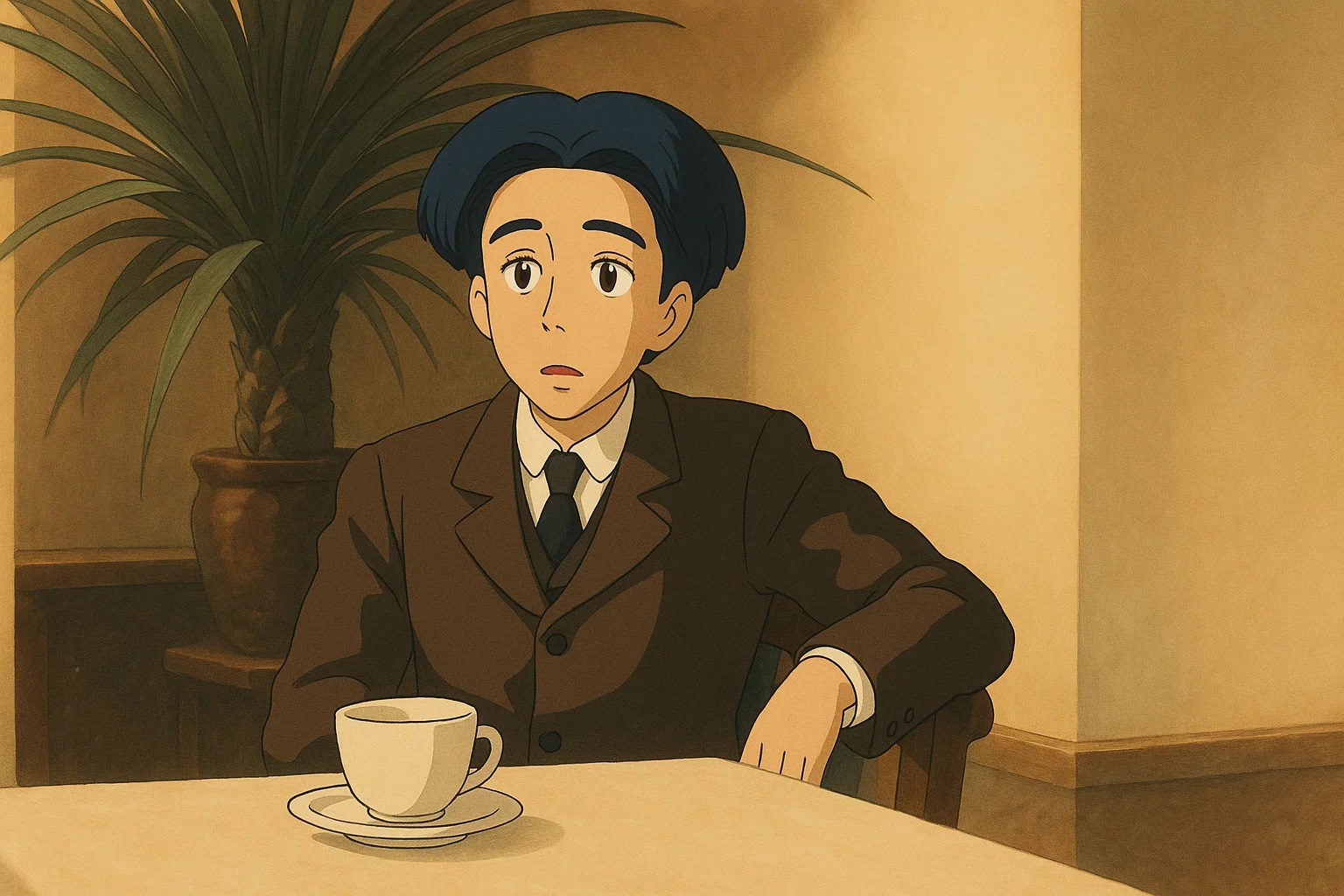

中嶋康博

2015.06.19up / 2025.06.04update Back

今日、昭和初期の詩人を位置づけるときに、田中克己が四季派詩人と呼ばれることはほとんどありません。昭和9年に創刊した第二次「四季」十年の歴史の中にあって、その初期から同人に迎へら

れ、雑誌の性格に直接関与する編輯同人でもありながら、所属誌を流派名とする詩史上、彼が四季派と呼ばれることはまずない。詩人本人は主宰者

堀辰雄のカリスマに心酔し「四季」の同人であったことを生涯の名誉としてゐましたが、田中克己といへばやはり「四季」ではなく、創刊の先立つ

こと二年前の昭和7年、大阪高等学校出身の帝大生達によって興された文藝同人誌「コギト」の生へ抜き詩人と呼ぶことが適切でありましょう。

その「コギト」ですが、昭和十年代、抒情詩中興の季節を「四季」と深く係りながらも、戦時体制と共に変質したことで戦後、蛇蠍視され抹殺の

扱ひを受けてきた雑誌でした。掲載に与った文学者の多くは戦後身にまつはる証言を避け、「コギト」の思ひ出を親し気に回顧するリベラル文学者

はありませんでした。

「戦時下における文藝」といふ難しい問題を孕んだまま長らく黙殺されてきたこの雑誌は、しかし問題を孕むといふよりも、発刊当初から問題意

識の固りのやうな雑誌でした。そしてこの問題意識は固りのまま疑晶をとげ、非常時の世相に引きずられてあげく大日本帝国の戦争敗北と共に命脈

を閉ざされた、詩史的に見れば絶滅した恐竜のやうな系譜に終はってゐるといふのが、これまで近代詩とその周辺に親しんできた私の見解です。

さきの大戦後、文藝批評家の多くは「コギト」=「日本浪曼派」=それらの盟主であった評論家「保田與重郎」といふ図式をもって「戦犯文学

者」の象徴的存在として彼を吊し上げる際、その反動的傾向を固めていった道程を探る為にのみ、この雑誌を位置付け、片づけてきました。しかし

「コギト」は保田與重郎を中心に「詩精神」を高揚する評論が先行する雑誌であったと称せられてゐますが実作において乏しい収穫しか得られな

かった訳ではありません。

ただ戦後の批評家たちがそろって、思想的な彫琢を見せつけた詩人伊東静雄ひとりを、その世代や出身高校が他の同人達とは異なる、謂はば「外

様」であったことをよいことに「コギト」から引き離して語り、文学史上の特別席に据ゑようとしてきたのは事実です。そしてそのやうな言説がな

されるときには往々にして、「四季」は「コギト」によって悪しき影響下にひきずりこまれていった、といふニュアンスで二誌を分断し、雑誌「コ

ギト」の存在を無視することで 四季派と呼ばれる詩人たちの詩史上における命脈を社会的に保たせようと腐心したのでした。

左翼的姿勢が何ものにも優先する免罪符となった当時を鑑みれば、已むを得ない政治的な対処であったにせよ、それは同人雑誌の存在理由を無視

した研究態度でした。「四季」にせよそのために辛うじて批判をかはし得た代はりに、無毒化された型にはめられ、詩史上の化石にされてしまった

やうに私には思はれました。

一方で黙殺されたまま長らく封印を解かれることのなかった「コギト」ですが、こちらはむしろ現代詩が置き忘れてきた歴史的発想や姿勢を蔵し

たまま、沈静に要する政治的な長い期間を眠り続けてきたといふべきかもしれません。抒情が時として赴くデモーニッシュな側面を抱へたまま、不

確定な雑誌の評価とともに個性を吃立させた戦前最後の詩人達の、刀折れ矢尽きた群像をみる思ひがします。※

語られること少なかった「コギト」同人の中で、保田與重郎と共にもう一人の極であった人物が田中克己であり、その人となりが当時の詩の制作

現場を通して知ることが出来る資料が、この詩作日記ノート「夜光雲」です。

遺された全9冊のノートは、その日記的側面において詩人による述懐のタネ本としてちょくちょくその存在を現してきたものの、田中克己といふ

〝強面〟で有名だった詩人の、青年の日の素直で率直な心情告白、詩人の出発と熟成とを語る貴重な文献といってよく、「四季」に先だって発足し

た「コギト」を形成した旧制高等学校生徒の友情も生き生きと観取されます。

この文献によって、これまでの中傷、

特に「コギト」に拠った人たちを高踏的な冷たい人間のグループとして「四季」の人たちと分断しよう、詩史の本統から排斥しようとした批判精神

万能思想に対する再考、そして今も読み継がれてゐる萩原朔太郎や立原道造の詩の愛好者に、田中克己といふ詩人がゐたことが伝はってくれればう

れしく思ひます。

(※付記:2000年代に入りやうやく「コギト」の意義を刊行者肥下恒夫に焦点を当てた『悲傷の追想――『コギト』編集発行人、肥下恒夫の

生涯』(2012年 澤村 修治 著)が現れました。)

★

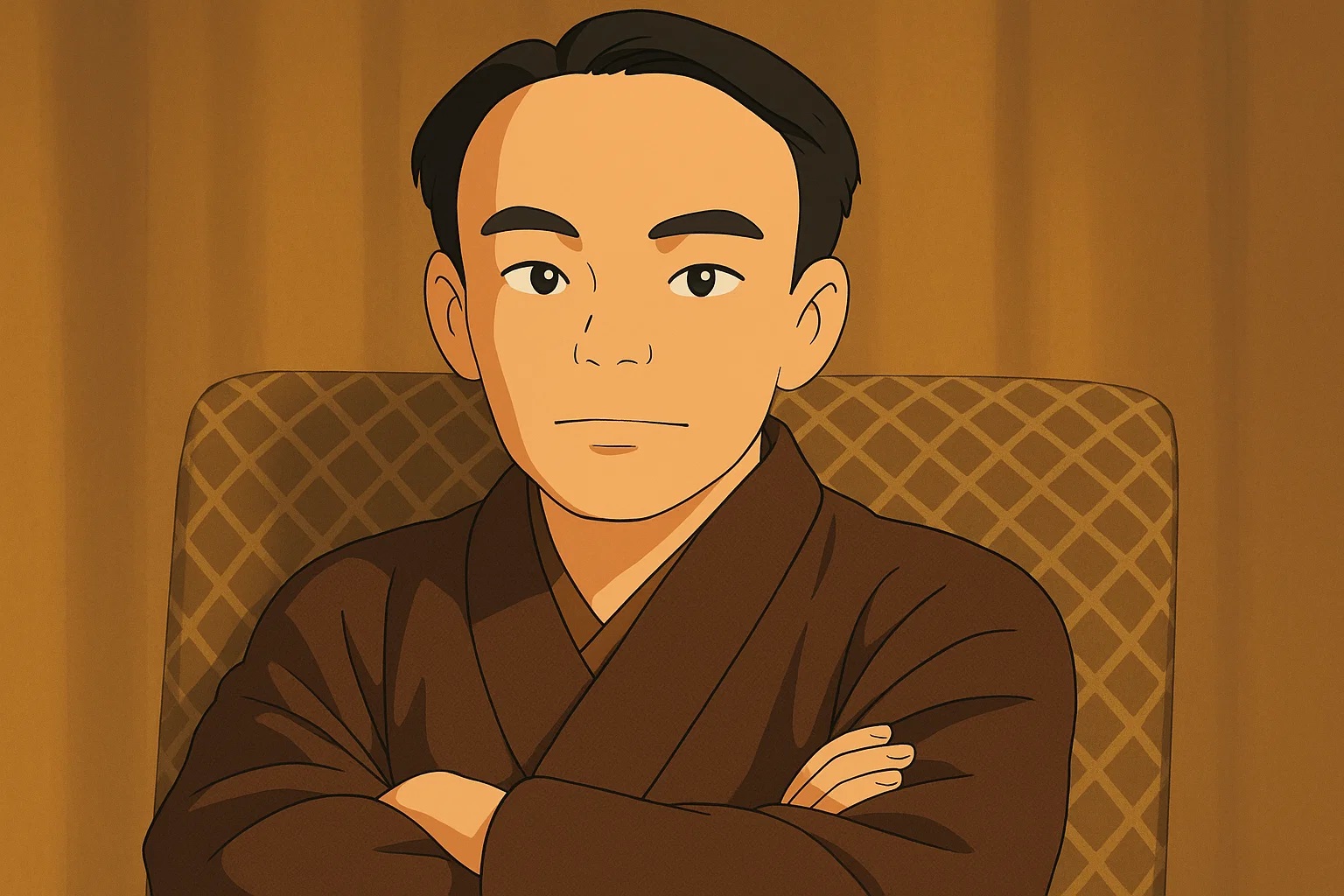

さて「四季」同人の構成上の性格ですが、最初に申

し上げたやうに文壇デビューをすでにとげた堀辰雄によって選別・鳩合された先輩詩人や部外者等、云はば「縦」の関係「公」の関係が強いあつま

りでした。編輯発起人の堀辰雄、三好達治、丸山薫の三者が中心にあり、上に萩原朔太郎と室生犀星といふ長老を顧問格のやうに据ゑ、

下に三好師範の声に集まり「燈下言」によって鍛へられた門下生を従へて、絶えず誰かが客人としてやって来てゐる道場のやうなもので、立原道造

や津村信夫は道場生へ抜きの筆頭塾生、

田中克己と神保光太郎とは他所の道場出身で、この流派に惚れこんでやってきた指南役といったところ、面白をかしく譬へれば新撰組の試衛館みた

いな感じです。

そして一方、田中克己が育った「コギト」とは云へば、旧制大阪高等学校の同級生を中心に、卒業後、同窓会の様な形で大学在学中に結成された

といふ事情からも「横」の関係、 「私」の関係において濃密であると云へます。前に倣へば松下村塾出身の同年輩の志士の一群でしょうか。

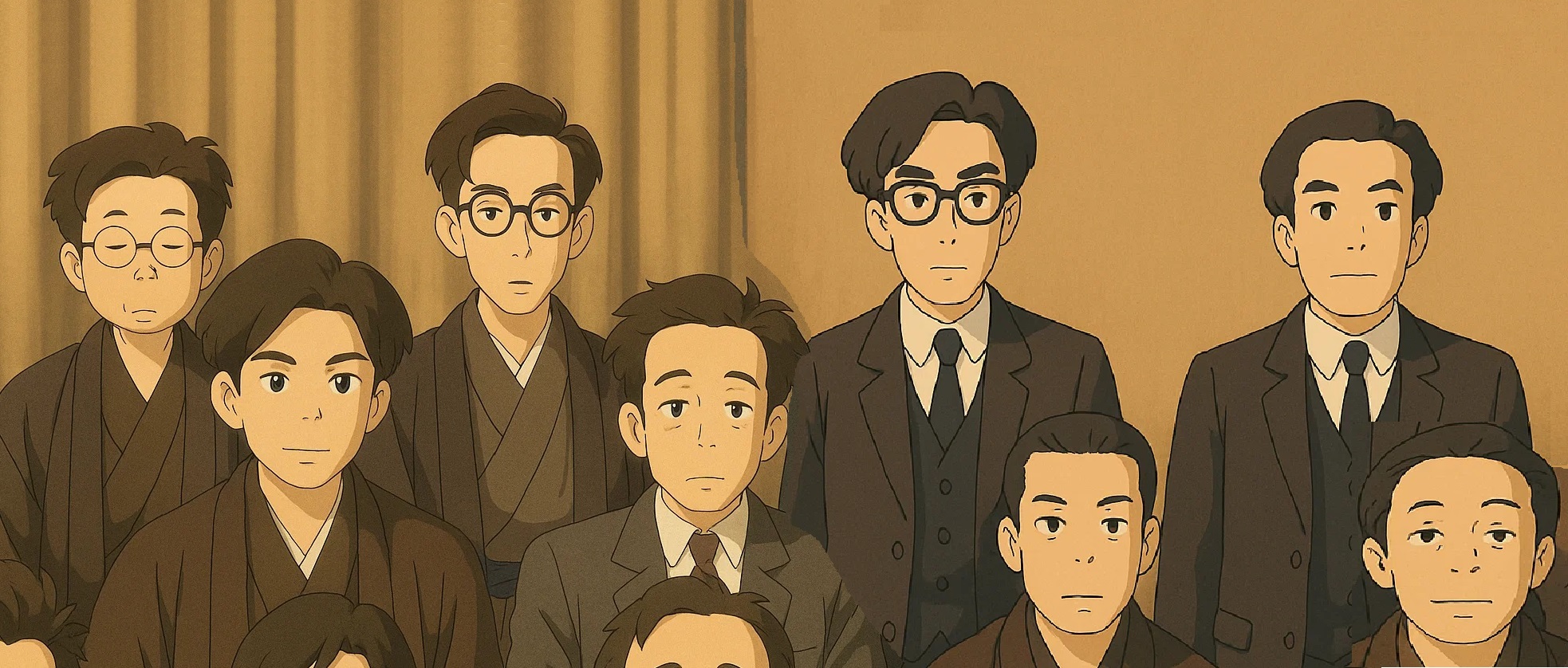

この志士とも呼ぶべきインテリ青年達の問題意識が、いきほひ「コギト」といふ同人雑誌上に集結し、創刊早々の誌上に顕れたのは、

共産主義文学が当局によって「安政の大獄」の如く壊滅せられつつあった昭和7年のことでした。

初期の「コギト」に看られる高踏的で青臭い雰囲気は、今日から見れば帝大学生のエリート意識、あるひは鋭敏に過ぎる青年らしい自意識がもた

らした気負ひと指摘することは可能かもしれません。それは左翼弾圧のみならず「大学は出たけれど」に象徴される不況に襲はれた、当時の文学青

年達のデスパレート(絶望的な)な「いらだち」に充ちてゐましたが、同時に仲間内においては、各々が云はんとする以前にその発言者の人格が了

解済であった、旧制高校特有の「友情」に満ちてゐました。

「コギト派」が蒙った誤解は、創刊当初から存在したこの高踏的な省略態度にありましたが※、それを内側から支へた仲間内の「友情」を、旧制

大阪高校時代の文学的出発の頃に遡って、謂はば楽屋内から検証する資料としての性格が、本資料「夜光雲」ノートの第一巻から第五巻において見

ることができます。

(※:とても清楚な装釘だったためモガが小脇に抱へて歩いてゐたといふ証言も(笑)。私が保田與重郎の文章を読んだ時(ドイツ語が出来ないの

にも拘らず)思ひ浮かべたのは、ナチスには与することがなかったドイツの貴族主義者シュペングラーの歴史著述における引用元を伏せた不遜にし

て魅力的な文体でした。)

特に短歌日記の体裁をとった最初の三巻辺りまでの

ノートについては、「コギト」の前身である短歌雑誌「炫火」の同人等に見せあった形跡があります。

湯原冬美(保田與重郎のペンネーム)が余白に記した読後の感想、ことにもアララギ風の物まねを指摘されたことに対する弁明は、彼が後年その批判の側に廻っていったことを思ふと、文

壇デビュー前夜からの報告としてたいへん興味深く感じます。これに呼応して友人たちにも同様の「歌日記」があったのかどうか、詩人に尋ねてお

けばよかったと残念に思ひます。

この日記は、さうして開始早々から十七歳の少年による万葉集を中心とする古典の教養を下敷きにした瑞々しい和歌によって埋め尽くされてゐ

ます。万葉仮名さへ駆使して作られた古代讃歌ですが、ここではまだ戦時中の皇国史観とは関係がありません。むしろ歴史的な文献・史跡の渉猟を

通じてロマンチシズムを喚起させ、古典世界と現実とを自由に往来して遊ぶ早熟の文才を見ていただきたいです。

★

ここで「夜光雲」について、概略を説明しましょ

う。

本資料は申し上げたやうに大学ノートに縦書きで記された9冊の「日記 兼

詩作帳」とも云ふべきもので、昭和4年2月11日附の奈良小旅行の際に作られた歌をもって初めとしてゐます。序文つきで第一巻と銘打ってある

ところを見ても、そしてその序文日附の8月19日までの分については、標題下に「○○首の中」とあるところからも、

おそらくはそれ以前に作ってゐた歌の分量が貯まり、あらためて清書して保存したくなったのでしょう。

これをもって田中克己の文学的出発点と見做します。作者の名前は「嶺丘耿太郎(みねおかこうたろう)」なるペンネーム。「嶺丘」は古泉千樫

の処女歌集「川のほとり」の巻頭歌「みんなみの嶺丘山の焼くる火のこよひも赤く見えにけるかも」から採られ、文学的な出自に「アララギ」を

負ってゐたことを示します。また「耿太郎」の方は、私自身が問ひ合はせたところでは、日夏耿之介に影響されたんぢゃないか、と韜晦されました

が、狷介で和漢洋の古典籍に明るい学匠詩人日夏耿之介に私淑してゐとは、後年の詩人の面目をすでに偲ぶことができましょうか。※

(※:ただ田中克己の洋学の造詣はドイツロマン派譲りで、ゴシックローマンを愛した英文学者日夏耿之介とは異なりました。ちなみに詩人と日夏

耿之介の接触は処女詩集出版の折に村上菊一郎氏を介して行はれましたが、臆するところがあったやう(深入りすると弟子にされさう)で、好感触

を得るも訪問は止んだとのこと。)

これから順次それらを追って行くことにしますが、まず早熱詩人の資質の根源を作ったのは、やはり家庭環境であると云はねばなりません……。

★

田中克己の両親、西島喜代之助・これんはともに歌

人でしたが、母を肺病にて早くに喪ってゐます。まもなく継母を迎へますが、母方の田中家に家長相続者がゐなかった為、ひとり生母方の姓を受け

継いだ彼は、 以後家族との間に生ずる精神的軋轢に煩悶します。

父は先妻追善にと昭和二年、西島これん遺稿集「廉子歌集」を上梓しますが、そのロマンチシズムは次の様な与謝野晶子ばりのものでした。

百萬の金の小扇みだれちる夕日に立てるわ が肩に手に

また死の床にあっての歌、

ママちゃんがよくなったらば鹿を見に奈良へ ゆかうとけふも子のいふ

大正の御代に母のことをママと呼ばせる、田中克己

の母はクリスチャンでした。

彼の周りに母を始めとして、増田正元、

松浦悦郎といった夭折したクリスチャンが多く在ったといふ事実は、例へばキリスト教の幼稚園にグロテスクな思ひ出のあった保田與重郎とは明ら

かに違ひますし、 悠紀子夫人が立教女学院の出身だったことも、後年の改宗に至る布石になったと考へてよいと思ひます。

そして父からは遠く秦氏からの血脈を受け継ぎました。さらにその源が始皇帝にまで遡ることは著書「クレオパトラと楊貴妃」中の「始皇帝の末

裔」に詳しいですが、詩人はよく自らの「なで肩面長」の風貌を漢民族系だらうと吹聴してをりました。実際、終戦後中国で現地除隊した時には中

国人に成りすまして些かも怪しまれなかったといひます。

萬葉集への傾倒は父を介して培はれましたが、故郷大和に格別の誇りがあった保田與重郎とはその趣きに於いても差異があり、やがて汎アジア的

なロマンチシズムにまで誘ふ性質のものだったといへるのではないでしょうか。

そのやうな背景をもって「夜光雲」の前半には萬葉振り、もしくはアララギに範をとった短歌、

ことにも夭折した学友を悼んだ「挽歌」を多く書き残してゐます。開巻草々に記された歌論(「與謝野晶子の歌を評す」ほか)も、

弱冠に充たぬ高校生が当代の名歌人を縦横に論じ、写生の奥義について既に一家言をなしてゐることに驚かされます。

しかし学校において習熟しつつある語学が一方で彼に刺戟したのは、友人の死を通じて儚まれる宗教的な意識とは反対の、

盲目的な(彼自身の言葉で云へばエゴイスティックな)生の意識、とりわけ文学と映画を通じて喚起され、具体的な対象を定めぬ恋愛感情でした。

ここで今日の我々から見れば奇妙なことには、日記に記されたその口語自由詩と、同時にこれまで書かれてきた和歌あるひは文語詩との間に、甚だ

しい技巧のアンバランスが見られることです。

口語体で書かれた「恋を恋する」詩の数々はこの時期に流行った民衆詩派や俗謡調、民謡調のものが目に付き、

現代詩馴れした我々の眼から見るとさすがに凡庸さを免れぬものも多い。思春期の新しい精神的息吹は旧態然とした文語から口語へと彼を駆るの

に、

新時代に適切なスタイルを未だ見つけられずにゐる様子が窺へるのです。これは高校時代全般にわたり、平凡な詩型に収まりきれない「自意識の破

綻」を屡々書き記してゐることでもわかります。

ところがこれが文語の七五調となると一転して語彙のみならずそのイメージの豊饒さに瞠目します。伊東静雄が「早熟の天才」と称した文才を、

このノート群のどのページを繰っても十二分に窺ふことができるのです。

そして散文となるとこれがまた、例へば母校で起こった、保田與重郎や竹内好など「戦旗」購読者らが音頭を執って扇動したストライキ事件(昭

和5年11月)についての詳細な報告など、

自由にくだけた口語で記述してゐて、面白い読み物になってゐるから不思議です。(ここでは詩人は自らを保守派として、半ば傍観者の立場を恥ぢ

つつその始末の逐一を記録してゐます。)「起たなかつた話」前半 後半

このやうな矛盾が表現の上で解決するには、帝国大学入学に伴ふ上京による文化的洗礼と、それを契機にして結ばれる同人誌「マタムブラン

シュ」の人々との交友によって、

モタニズムのスタイルを彼が修得するのを俟たねばならない、といふことになりましょう。ただし彼をして口語に向かはしめたこの思春期の開眼に

ついては、もう一つ、

数多くの外国映画の鑑賞にも彼を向かはしめたことに留意します。すなはち映画の主人公やナレーターに成り代はって実におびただしい「心情代作

歌」が作られるのです。

ここには彼の詩風のひとつ、バラードに対する作歌センスのやうなものの原形を認めたく思ひます。それは後年、史実を元にした独自の叙事詩と

なって実を結び、

やがては不幸なことに詩人を戦争詩の作り手へと追ひ込む遠因ともなったのですが、それはそれとして極めて強い主観を打ち出す詩人にして客観的

なバラードの作者たりうるといふことは、「コギト派」の浪漫主義解釈に独特のもので、柿本人麻呂を始めとする萬葉集の代作歌を自家薬籠中のも

のとしてゐた田中克己ならではの才能が、ゆくゆく特筆されるべき個性へと開眼して行くことになるのです。

どういふことかといひますと、心情を登場人物に成り代はって述べる同情心といふものは、やがてどうにもならない正義感を伴ひ、

半ばヒステリーを起すことで一見判断を停止した様を提示する鬱屈と含羞の抒情へと昇華してゆきます。

そしてこのからくりに感づいた者は、「叙事によって淡々と抒情しうる」(保田與重郎)と評された、叙事の殻の一皮先に描かれた抒情といふ、

詩人が仕組んだ倒言の魔法に酔ひしれることとなるのです。

この道を泣きつつわれのゆきしことわが忘れなばた れかしるらむ

といふ歌は、さうした抒情と叙事をつなぐ接点に位置

する、とめどない感傷に読者を陥れる田中克己の代表作として世の中に知られるやうになりましたが、 本資料中では早くも昭和5年9月24日の一首として現れてゐます。

叙事で埋め尽くされた古典を「殻」あるひは「盾」として愛したのは、日本武尊の「さみなしにあはれ」を採り上げて言挙げた保田與重郎ばかり

ではありませんでした。 「コギト」同人間に共有された一種、時代へのヒステリックな抵抗姿勢に起因してゐるもののやうに感じます。

立原道造など穏健な「四季派」の詩人は、そこに至るまでの障壁に対して身構へ、

田中克己を「輪郭だけを描いて色を塗らなかった詩人」として反発を感じたとしても無理からぬことです。一方、戦争に巻きこまれて行く次世代の

インテリ達にとって、

さういふ姿勢が、身振りが、自分を圧迫するもののインサイドにあって自己を保つための自立心を強烈に呼び覚ますものとして熱狂的に受け入れら

れたことも理解できます。

何しろそのやうなイロニーによって孤立し気色ばんだ表情を見せるお互ひの純粋な詩精神を認め合ふのはやはり「友情」(この場合で云へば大阪人

の)であったのですから。

これは「コギト」が特集を組んで考究した芭蕉、その俳諧仲間のうちに見うけられた、

特殊に共有する符牒的な言葉を使った述志を了解する仕組(つまり保田與重郎云ふところの「芭蕉が発した一言によって全員が泣いてしまふやう

な」雰囲気の共有)と似てゐます。

反対に「四季」が特集を組んだのは、孤独にあって近代的な実存の深淵を見詰めつづけた西洋のリルケでした。

「コギト」の会合では伊東静雄ひとりが、皆お互ひの詩の批評をしないで雑談ばかりしてゐると云って憤然としてゐたといふのは、そんな事情を

良く表したエピソードだったやうに思ひます。

詩人が得意とした、さうした映画や新聞記事の主人公の心情を代作して歌はうとする姿勢、これが公的なものに流れ、やがて文語の形をとって韜

晦し、その時々の社会的な信頼を表層で勝ち得るとき、

政治的な立場とは関係なく、初めて詩精神の密度の問題として、戦争への関り方についてが論議の対象になるのかもしれません。

残念ながらここには一見(いちげん)の読者を拒絶するための、殻の一皮先に最も甘い果汁を集めようとしたかつての鬱積するイロニーの努力は

なく、ただ癇性の皮の下に「ハツタリ」だけが噛まされてゐたのではなかったか、と。

思へば大本営を始め日本の公的な発言の全部が「ハツタリ」であり、「ハツタリ」を信用しなければ、

誰しも生きてゆく気力を見出せなかった時代であったとも云へます。あるひは蓮田善明、三島由紀夫少年を始め、それが「ハツタリ」ではなくなっ

てしまった狂信的な次世代が形成され、

建前と本音に寸分の間隙のない彼等の云ふままに、彼等を先導した筈の自分達が逆に牽かれゆき蹣跚と歩きはじめたのだと云へるかもしれません。

ひとまず戦争についてここでこれ以上触れるのは措きます。(※:続きはこちらで。「田中克己について 戦争詩の周辺」)

★

さて、この「夜光雲」ノートはその第七巻目を欠い

てをります。昭和7年2月から7年7月までの期間、丁度「コギト」が創刊された3月を含んでをり、たいへん惜しまれます。理由はなんだらうか

と考へたのですが、私が詩人に直接間ひ合はせたもののはっきりした理由を得ませんでした。と同時にノートが紛失して悔しがられた形迹が回顧文

にもない。すなはちノートは破棄されたのではなかったでしょうか。

最終巻の「履歴書(昭和10年9月23日)」中に「この頃、盛にマルクス

主義書籍を讀む」とありますが、昭和7年2月11日に構内で行はれた帝国主義に反対するアジ演

説を友人と一緒に聞いてゐたところ、知らぬ間に背中にチョークで印をつけられ、散会後に覆面警官に捕まり一晩拘置所の世話になってをり、それ

がこの日を含む丸一冊がなくなってゐる事と関係があるかもしれません。もっとも他のノートの中にも、作為的に破られたと思しき痕が散見されま

す。夫人にも訊ねたのですが、日く個人的に迷惑のかかる部分との由。これらについてもいつ誰が削除したものか明らかにし得ませんでしたが、本

資料の謎となってゐます。

とまれ続く第八巻となって、ノートの内容は突如としてモダニズムの色彩が色広く一変してゐるのに驚きます。交友人物も、

かつてマネージャーをやってゐた大阪高校野球部の人々から「コギト」の同人達へ、伊東静雄をその自宅に訪問するのもこの時期(昭和8年3月)

なら、北園克衞や岩本修蔵、

酒井正平、川村欽吾、饒正太郎、江間章子といった『マダムブランシュ』の同人、モダニズムの最先端にゐた人々の名前が上るやうになります。

彼らと時期を同じくして知り合った伊東静雄が後年、当時の田中克己のことを回想して「その連中(モダニズム詩人達)は軽薄にも田中君を自分

等の仲間と思ひ誤った」と評したのも、モダニズムと決別した『コギト』陣営に引きつけた、少々穿った言説※ではあるにせよ、結果的には前述の

自己を韜晦させる「殻」を探し求めてゐた彼が、その中に隠す自己の正体として、前衛を志向する批判精神ではなく、

ましてや無意味であることに意義を見出さうとする空っぽのフオルマリズムではなく、ポーズ(身振り)を以て雌伏する「述志」といふ正義感を用

意してゐたことを思ひ合はせれば、 合点のいくところです。

その表情である「含羞」は伊東同様、保田與重郎から多くを学んだには違ひありませんが「殻」として田中克己は古典と共にモダニズムの属性と

しての「無表情」も愛したといふことで、 これは安西冬衛のロマンチシズムを自己流に解した彼の独創でした。

保田與重郎さへが岩本修三の詩集の書評を書くなど、なかなか初期の「コギト」にはモタニズムとの思ひがけない接触がありましたが、

その原因の全ては田中克己のこの時期の交友関係にあったやうです。

(※:伊東静雄の表現を少々穿った言説としたのは、モダニズム詩人の中でも、

例へば北園克衞の伝統抒情詩(村野四郎はこれをスキャンダルと呼びましたが)田中克己の抒情と多分にリンクするところが見受けられるからであ

り、また一方田中克己の方でもモダニズムの志向した「無意味の詩」について、習作をある程度この創作ノートのうちにこなしてゐることを見るこ

とができるからです。)

ここまで日記を読み進んできて、東洋史学科を専攻した彼にとって明末清初の台湾史が、昭和8年の夏休みの現地旅行をピークに興味の主題となるのは理解できるのですが、

詩人としては、後年伝記本を書くこととなる唐詩の大家たちの名前がまだ頻繁には出て来ず、むしろ西洋ドイツロマン派の青春が、語学上達ととも

にポエジー涵養に資する様子を見ることができます。

ただし保田與重郎が民族古典の源流を憧憬した初期ロマン派のへルダーリンを推してゐたのに対して、また田中克己の最初の著作もこの頃『コギ

ト』に連載したノヴァリスの『青い花:ハインリヒ・フォン・オフテルディンゲン』であった

にも拘らず、詩人の心を占めてゐたのはロマン派から飛び出したロマン派の否定者ハイネであつたことは留意してよいでしょう。

といふのも「コギト」の同人達はなべて中野重治の理解者でしたが、

中でも田中克己は枠を破ってどこまでも企技してゆく生き様を、この二人に学んだところが多かったやうに思ひます。大阪で行はれてゐた「コギ

ト」同人の持ち回りの発表会では、

詩人はハイネに題を採って帝国主義批判を熱弁し、会後自由主義者の桑原武夫をして「現在の日本でそこまでは云ったらあかん」と注意されたとい

ひます。

田中克己の初期の詩業について「文学史的な感銘」と評した保田與重郎も、どこへ飛んでゆくかもしれないその正義感については何より危なげに

思ってゐて、「コギト」誌上に「田中に関して私は個人の伝説を書かうとはしない。

それに耐へるまでに彼はまだ存在そのものが形式を持ってゐない」と記してゐます。

もっとも詩人を諌めようとして書かれる伝説など、書かれるさきから田中克己は覆していったでしょうし、

保田氏はそんな彼を「日本浪曼派」の同人に加へることを断念したのでした。詩人自身は不参加の理由について「役人と教師は入れんと云ふから

こっちから入りたいとも云はなんだが

(中学教師の)伊東が入ったのを見て絶対入ってやるもんかといふ気持になったよ」と述懐してゐます。さうして「日本浪曼派」の創刊同人に加へ

られながらも遂に一度きりの寄稿に終った中島栄次郎と将棋ばかり指してをりました。

そして詩人の内でも権力に対するコスモポリタンな批判精神は、汎アジア主義といふ形で決着がついた様にもみえます。

勾留事件の影響もあるでしょう。大きな正義のためには小さな犠牲はやむを得ないといった、犠牲を強いるヒロイズム政治主張にはもともとそぐは

ぬ小市民性もありました。日記に窺はれる左翼文献の渉猟は、多分に当時のインテリの「通過儀礼」といった感が否めないし、

自身が関係してゐたといふ伏字の「○○会」といふのにも政治的な意図は感じられません。

さきに記しましたが、詩人は昭和8年8月、大学の卒業論文の資料収集をかねて台湾へ渡航してゐます。敬愛する佐藤春夫の小説「女誡扇綺譚」

に触発されての旅行で、彼は自らの中国語を試しつつ陋巷を巡り史跡風物習慣の取材に勉めました。

その姿勢にはアジアへ尽きせぬロマンを求める彼の詩心を窺ふことができます。と同時に台湾では市井に分け入ったところで抗日意識や気配を住民

から感じとることは出来なかったであらうとも思ひます。

一体に、昭和初期の日本において詩人ハイネの反骨精神は中野重治と田中克己と、世代の異なる二極から継承されたやうに思ったことが私にはあ

りました。けれども中野重治は転向により沈黙を強ひられ、一世代下の田中克己は植民地解放の建前を信じてしまった。さらにもう一世代下に一

人、文壇に出る機会が無かったため戦事中の判断を公に迫られることのないまま迫害を逃れ得た杉浦明平をあげてもよいでしょう。「人民文庫」と

「日本浪曼派」

あるひは中野重治と保田與重郎とが「一つの幹から出た二つの枝」と形容されることがありますが、ハイネの激烈な正義感に限って言ふなら、文学

的な資質を受け継いだのは同じ詩人の田中克己だったとは言へないでしょうか。保田與重郎はそれを踏まへた上でもう一つ先、

批判精神の矛先を自らに向け、われら堂々と絶滅してもよいとする「敗北の美学」への道程を指し示した人です。それが青春のもって行き場を失っ

た戦時下の青年たちに受け入れられ、絶滅を怖れぬ恐竜を危ぶんだ軍部によって、すでに三十五歳になんなんとする二人は中支戦線に送られます。

保田與重郎の近辺を憲兵が監視してゐたのは有名ですが、田中克己はこんな詩を書いて発表してゐました。

★

再び脇道へそれてしまったので戻ります。といふの

も他でもなく、そんな危なげな詩人を見守るべく日記に登場するのが、これまでに挙げたどんな出来事よりも重大な事件である

「Y」「ゆ」なるイニシャルで伏せられる悠紀子夫人(旧姓柏井)であるからです。

夫人は詩人とは四つ年下で遠縁に当たります。立教女学院在学中に洗礼を受け、結婚後は収入の安定しなかった夫に就いて4児を育て上げ、生涯

を躁鬱(双極性障害)に振り回された詩人のサポートに捧げました。おさな児の死・戦争・転職・不倫と、壮年期にかけて艱苦と波瀾とにみちた詩

人に対し、ともにキリスト教へ帰依するやうすすめたのも彼女でした。さうして曲折あったものの詩人も歳と共に穏やかになり、晩年には全幅の安

心をもって夫人に甘へられた様子を、端からですが私も見て参りました。

お嬢さん育ちの、伊勢丹でアルバイトをしてゐたモ ダンガールの彼女は、田中克己の帝大在学中の下宿先に住まふ箱入り娘でした。これを長髪白皙の文学青年はうまうまと攻略し、日記を欠いた七巻 目の期間、まさに例の勾留事件をきっかけとして交渉は深まったもののやうです。或ひは日記の欠落(廃棄)とは この点でも関係があるのかもしれませんね。

そして八巻以降の日記をみるに、詩人は初めて愛情

に関する現実対象を見出すに至り、

孤独に淫する必要を失ひます。詩作ノートとしては役割を終へる前のこの頃が、しかし最も詩心が充実してゐた期間かもしれません。苦しげな告白

が、孤独を喞ち恋愛を夢見る呟きから、もどかしい心情吐露へと変はってゆきますが、モダニズムの洗礼を経て処女詩集である『詩集西康省』に収

められる名作が次々に生れゆくこの辺り、プライベートの楽屋内については実際に読んでもらふ方がよいでしょう。

結婚(昭和10年)を経て長男が生れ(昭和11年)一家の主人となるに至って自問自答がなくなり、次第に詩の草稿も減ってゆくにつれ、この

ノートの性格は、その日その日の出来事を簡潔に記すだけの 純然たる「日記」へと変はってゆきます。

実際ノートに「夜光雲」なる表題のつくのは第八巻までであり、以後は単に「日記」というタイトルのもと、最後は昭和十年三月から十四年二月

まで、

三年分を一括して一冊にまとめられ終ってゐます。十二巻以降は見当たらず、この後再び日記が見つかるのは昭和17年の文士徴用時の南方日記で

すが、

そこにはすでに「夜光雲」に遡っての巻号が記されてみないところを見ると、やはりこの昭和14年2月の時点で、本人の言ふやうにひとまず日記

をつける習慣がなくなってしまったやうです。

残念ではありますが、ともあれこの三年間を凝縮した最終巻のなかにやうやく私達は「四季派」の人々の名前を見出します。記録の淡白に過ぎる

ことは第七巻の欠落と共に惜しむべきですが、そこに記された日録事象は事実として、 特に『詩集西康省』出版(昭和10年10月)前

後の記述は田中克己といふ新進詩人を取り巻いてゐた当時の詩壇の状況をリアルタイムに留めてをり興味深いものがあります。

師礼を執った佐藤春夫や「耿太郎」のペンネームを採った日夏耿之介、すでに詩壇のレジェンドであった萩原朔太郎といった先輩詩人の消息から

「四季」「マダムブランシュ」の詩人たちとの交遊に至るまで、記録のすべてが貴重で興味深いものであり、例へば日本浪曼派へ傾斜していった晩

年の立原道造にまつはるスキャンダル、

武漢三鎮陥落に伴ふ宮城前で行はれた提灯行列に彼が参加したことについても、記述によって「コギト」校正後の出来事として同行者保田與重郎、

小高根太郎、 田中克己と共にあったことが知られます。

★

さてこのやうに、日記は昭和14年2月15日の日

付を最後に言辞もなく忽然と終了してしまひますが、実はこの先、敗戦までの数年間こそ詩人の身の上を運命が、天国と地獄とをもってたたみか

け、通りすぎてゆきます。

第二詩集「大陸遠望」上梓と透谷賞の受賞、 第三詩集「神軍」を置いて文士軍属として占領したばかりの南方

に参じ、植民地解放と大東亜共栄圏の実現が信ぜられた日々。帰国して一転、次男を突然の病ひで喪ひ、戦局は悪化、あげくに一介の二等兵として

徴兵され今度は軍隊の現実を嫌といふほど骨身に刻み付けられた敗戦前後のことども。そして大陸を彷徨した後、帰国した彼を待ちうけていたのは

生活苦と文学者の戦争責任を指弾するアプレゲール(新世代)文壇の怒号でした。

その栄光と惨落の様子は、もはやこのノートで窺ひ知ることはできません。「コギト」を支へた肥下恒夫、

「文藝文化」の主筆だった蓮田善明は共に自殺。中島栄次郎、増田晃は戦死しました。

保田與重郎も戦後長い期間、冒頭に記したやうに沈黙を余儀なくされ、彼を中心にしたコギトの友情が営為として再び返り咲くことはありませんで

した。

詩人田中克己の「述志」が次に再び形をなすのは抒情詩が詩壇で権威を失った戦後暫くしてのち、昭和32年刊行の詩集「悲歌」においてとなります。水脈は「コギト」の後継誌と

もいふべき「果樹園」のもとで伏流し続けました。さうして時代の断層をす

き好んで発掘しようとする者にのみ掬ふことの許されたこの孜々たる一筋の地下水脈が、今日この様な形をとってふたたび思ひがけなく地上に小さ

な泉を設けることとなった、とさきの刊行版「夜光雲」のあとがきに書き連ねたことを思ひ起こしてゐます。このさき戦後の日記帖も順次校訂してゆきますので、興味のある方は引き

続いて覗いていってもらえたら嬉しく思ひます。

詩人の文学の原点から頂点に至るまでの過程とぴったり一致し、克明にそれを跡づけてゐるこれらのノートを手にし、読み進んで行くうちに、

私は将に近代文学史の文献発掘に立ち会ってゐるといふ感動に度々となく汗を握る思ひを味はひました。この詩的な示唆に富んだノート9冊は、日

本の昭和戦前詩史を語る際に、抒情詩の現場を記す最も生々しい収穫のひとつとして位置づけられるのではないかと思ってゐます。