亀山巌と東文堂書店

名古屋の詩集、といって漠然と頭に浮ぶイメージや手触りが私にはある。その基になってゐるのがどうやら亀山巌の装幀と、東文堂書店などの地元出版社が職人を擁して形成して

ゐた印刷製本をめぐる趣向といったやうなものであることに気がついた。

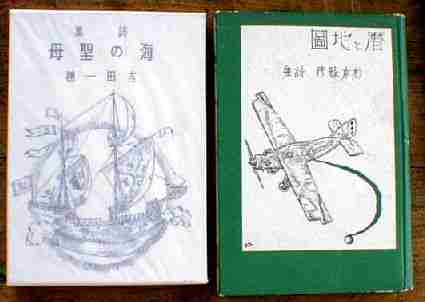

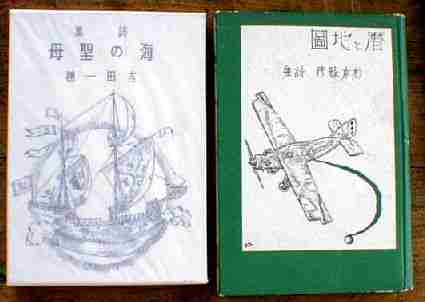

亀山巌については多少でも詩集が好きな人なら知らない人はゐないだらう。吉田一穂の処女詩集「海の聖母」に現れる海賊船、杉本駿彦の「暦と地図」や「EUROPE」上空を旋廻する飛行機など、模型や西洋アンティークをこよなく愛する偏屈っぽい少年(?)が丹念に描き込んだと思はせるそれらから、我々はアマチュア(ディレッタント)の禀質から紡がれる最良の成果を感じ取ることが出来る。想ひは勿論名古屋詩壇草創期「青騎士」からの一員としての出立にまで真直ぐに通じてゐるものである。先日佐藤経雄氏よりお送り頂いた戦後の彼のサロンデポエートにおける「エッセイ集」を通読するにおよんでその感は一層はっきりしたものとして胸に刻まれた。一寸ない自在な思考とハイカラさは同年代詩人をいつも煙に巻き、世代をいくつも後にした私などには嬉しい位の同感を呼び起こす内容であったから。

どれ、ひとつ画家として名を成してやらうとか、そんな野心の些かも感じられぬ彼の画風が、しかしどうしてあれほど多くの当時の詩集たちを飾るべく迎へられたかのかといへば、これはもう春山行夫の友情、つまり上京したその後の仕事振りからすれば一見、名古屋弁(故郷)を捨てて「西洋かぶれ」になってしまった風に見える彼の、友誼に厚い温かな人品に与るものといってよいかもしれない。出版社のなかで恐らくは変り者扱ひを受けながら無償残業でたったひとり「詩と詩論」の編集を続けてゐた春山行夫。理由もなく民衆派詩人たちが席巻してゐた詩壇に対して、まず外科的施策によって風穴をあけてみせた彼の「詩壇革命」に、亀山巌もまた特等席を与へられて参画したといってよいであらう(但し装幀の業績は数々あれど、自身の詩集を自身の装幀で纏め上げることを彼は、終にし得なかった)。

さうして彼の装幀が地元の詩人達の詩集を地元の出版社を煩はせて飾った時、私には最も幸福な、内容(詩人)と意匠(装幀家)と形象(出版者)三者の営為の結実を見る思ひがするのである。前掲の「暦と地図」などは郷里岐阜に纏わる詩集であることも手伝って、それゆゑまことに宝物級の扱ひをもって拙宅では遇せられてゐる。東文堂書店から刊行された詩集は、では何が違ふのかといってこれはもう実際に手にとって感じてもらふより仕方がないのだが、決して豪華なものではないのだ。強いて云へば造りが丁寧、といっても昭和初年の詩集は一体に見栄えの良い本も多いのであるから、一種の思ひ入れに過ぎないものかもしれない。

そのコットン紙系の本文紙の手触りがまづお気に入りで、さういふ紙を使用したものに特有の古書らしい香りも、我ながら「変人」とも思ふのであるが好きである。本そのものの重量の軽重を云々するなら、反対にやけに重い本も滑らかで密度の高い紙を使用してゐることが多い。

京都の詩集(青樹社)やアオイ書房の豪華本がそれにあたらうが、つまり各地域で同じ風合ひの本が見受けられるといふことはそれを支へる職人たちの力に拠ることには違ひなく、反対にさういふ造りを「標準」と心得てゐる職人がゐるからこそそのやうな本が出来るのであるらしいことは、例へば青樹社の詩集と後年のウスヰ書房のものの感触がどことなく似通ってゐたりすることからも推察されよう。但し自分の好みと地贔屓から云って、京都における天野隆一・青樹社と、名古屋における亀山巌および地元の東文堂と、引き較べて後者をとるのである。詩集は当時から二三百部の職人仕事である。第一書房のやうに綺麗に天金が施してあったり表紙の四隅を面取がしてあったりと、さういふ手間ではない。またボン書店や江川書房、アオイ書房のやうに文藝に一家言ある出版者によるものではないらしいところ、「おや、一寸この本違ふぞ」といった風合ひの僅かな差違、これが手抜きのない質朴な地方出版の詩集における手柄であらう。

何か、舶来の時計を参考に見様見真似でもっと丁寧に大名時計を作ってしまった古の職人仕事を思はせると云ったら誉めすぎか。しかし当時の洋装書籍など地方では貴重なものには違ひなかったらうし、裕福ないいとこの倅が作るとて、地元の父親肝煎で注視するなか順々に組まれてゆく詩集に手抜きなど許されなかったに違ひない。名古屋の東文堂書店は椎の木社版行の詩集と共に小部数詩集のあるべき姿を、私の古書蒐集歴の中でひとつの信仰にまで高めてしまった奇特な出版社なのであった。数へ上げても井口蕉花の遺稿詩集を筆頭(昭和四年/100部)に、高木斐瑳雄「天道祭」(昭和四年/200部)、先述の「暦と地図」(昭和五年/160部)、野々部逸二「夜の落葉」(昭和六年/100部)と僅か三年の間に点数は幾らもないのだが、そのいづれもが名古屋詩史における初期の重要人物のこの地における詩業の集成となるものばかりなのである。(1999.12.24補筆)