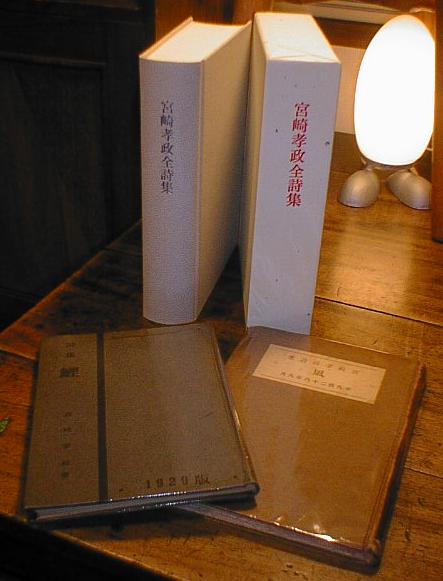

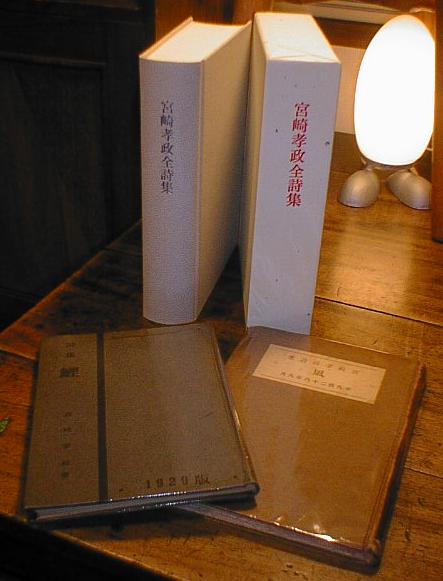

勝井隆則編 自家版 120部限定

清潔な装幀と豊富な資料、さうしてそれらの探索と編輯に長年かけられた努力はもとより、

センスよく十全の心配りを施されて一冊にまとめられた内容からは、

一個の詩人像の過不足のない表出とともにむしろ私には、詩人とは生前の面識がなかったといふ編者の、

詩人に捧げられた尊い営為をまず第一に感ぜずにはゐられない。

この陣容(700餘頁の活字印刷)で僅々120部の限定本とはすでに尋常の書物ではない。

昭和初年の同人誌「森林」の看板詩人であった宮崎孝政については、

私も当時の既刊詩集『風』『鯉』の二冊に収められた、詩人が活躍した青春時代の作品群によってしか伺ひ知ることはできなかったのだが、

この度この本で明らかにされたその後の、期待した通り詩に即した一途な詩人の歩みぶりを、

「詩篇」「短歌俳句」「散文・座談会」「書簡」「年譜・書誌」と目の当たりにし、感嘆を大冊の重みの上に味はってゐる。

室生犀星に雁行した一連の北陸詩人たちのことは、

私自身、青春の一時期を富山に過ごしたこともあり、心情的にもその風土が親しくいづれ何かまとめる考へでゐたものだが、

ここに核となる拠り所を得た。さしあたって今日の紹介は「四季・コギト」HP風の好みから、私がこよなく愛する一篇を引いて責をふさぎたい。

秋

岩かどにふれて

ながれゆく水はおのづから

静かに音いろをかへ

水そこには岩かどもまた

荒いすがたをやはらぎうつす秋

わたしのこころは魚のごとくに

岩かどをめぐり

ながれの音いろに心ひかれて棲んでゐる

このやすらかなひとときを

たはむれに心かきみだす木の葉がちつてきても

岩かどのすがたも

ながれの音いろも魚のこころも

すなほに木の葉をうけてもとの侭である

昭和4年 「詩集 鯉」より

大正詩の面影を強くのこしながらも知的な調和が重んじられ、「オチ」もあり、また当時の口語詩の通弊であるところの感情の無責任な放埒さがない。

さうしてかな言葉のトロリトロリと流れる語感が、川床を流れて行く一寸大ぶりな魚影の様子をよく写してゐる。

ことにも何も書いていないのに抜けるような青空が目に浮かぶのは、これこそ詩の品格と呼ばるべきものであらう。

詩集冒頭にこれを置いた詩人の心映えからは、さうして今回の「文学アルバム」に収められた

イナガキタルホや織田無道ばりのバイタリティ溢れる肖像はどうしても予想できなかった、とも白状しなくてはなるまい(?笑)。

昭和初年頃の詩人の歴史を紐解くと、混沌といふのか、大正時代の詩運動と次代のエスプリヌーボーにはさまれ置き去りにされた「谷間の世代」があった様に思はれる。

青年達による同人雑誌の乱立群は、しかし彼等が壮年となっても独自のSocietyを堅持しながら、戦争によって全国の雑誌が統廃合されるまでの長い期間、

地方における抒情詩の支持者の底辺に至るまでの需要を幅広く担ってゐたといふ感じが強くする。

さうして皆がみなさうであったかはわからないけれども、活動の場が地方であったり、同人に著名な文壇小説家をもたなかったりといふだけで、

これまで彼らの詩業が公平に評価されることは少なかった様にも感じる。

時くだって戦時中は彼らもまた、言葉を悪くたとへるならば、夫々の地域の「お山の大将」として戦争詩も書いたかもしれない。

けれどもそれが話題にのぼることすらなかつたのではないだらうか。

編者勝井隆則氏は、遺されたスクラップブックからの採録に当ってそれらの一篇たりとも削除しようとはされなかった様子である。

あらためてその編集方針に敬意を表したい。正に「選ばれた」ひとの成し得ることであったと、巻末に添へられた編者の磊落闊達な語り口を読むにつけ思ふ次第である。